Googleの生成型AI「Bard」、コード生成とデバッグ可能に 20言語をサポート

コメント

注目のコメント

Googleは、生成AIの優秀さで遅れを取ってますが、Gmail等のプロダクト群が強いので、それらと連携することで巻き返しを図るでしょうね。

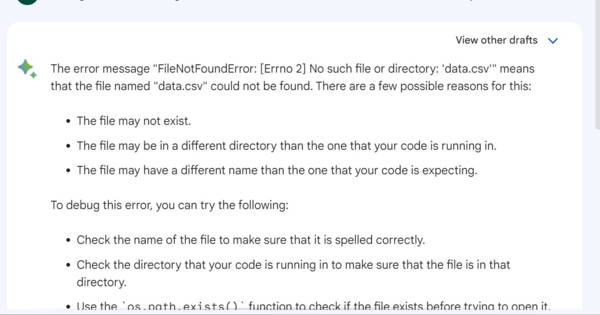

この記事の例だと、Google Colab連携です。Colabは、環境構築不要でPythonを実行できるので、学習したり簡単な実験をするには適しています。生成AIがコードも生成できることで、未経験者がプログラミングに挑戦する機会も増えると思うので、その辺のユーザーも取り込みにいくのでしょう。環境構築は意外にハードルが高く、未経験者が挫折する第一関門ですし。周りに詳しい人がおらず、一人で黙々と医療AIの勉強をしている自分としては、この機能非常にありがたいです。

教科書とか講義動画見てやってるのに、エラーばっかで全く先に進まず、ひたすらググってデバックしてるので、早速試したい。

もっともコード生成自体はChatGPTでもできていたので差別化できるかは謎ですが、個人的にはColabへのエクスポート機能が推しポイントです。日本ではまだまだ使えてないBardですがコーディングに特化したものが出ればそれはそれで強みになるでしょうね

居間までのコピペでプログラミングしてきた層には効率化が図れるし、オリジナルで作れるエンジニアにも時短になるでしょう。

今後の生成AI系はまさにAI aidedな使い方がされていくので、広がり画楽しみですね