2023/2/22

【地域観光】客を往復で終わらせず、回遊させる仕組み

2023年度末、JR青梅線(青梅駅〜奥多摩駅間)で本格稼働を目指す「沿線まるごとホテル」。運営する「沿線まるごと株式会社」代表の嶋田俊平さんは、なぜJR青梅線沿線を舞台に事業を手がけることになったのでしょうか。そのきっかけは、奥多摩町と県境を挟む隣村、山梨県小菅村の「700人の村がひとつのホテルになる」というプロジェクトでした。

INDEX

- 700人の小さな村をひとつのホテルに

- 村をホテルにするアイデアを沿線に応用

- 点を増やし面を発掘して沿線全体に観光客を

- 100の課題発見より、ひとつの夢を見つける

700人の小さな村をひとつのホテルに

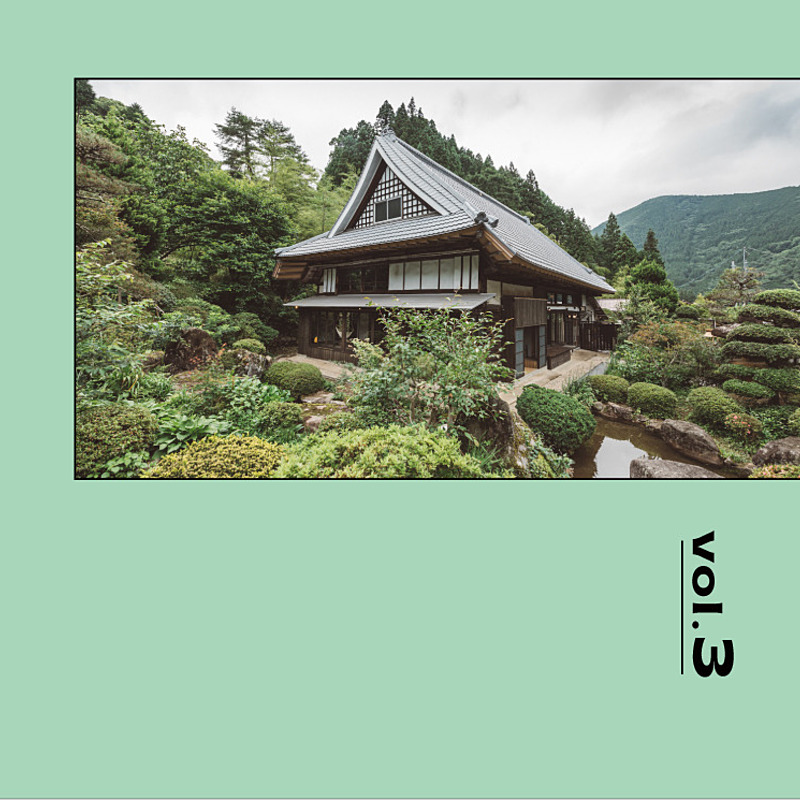

地方創生事業を手がける「さとゆめ」の名を一躍有名にしたのは、2019年に山梨県小菅村で開業した「NIPPONIA 小菅 源流の村」です。そのコンセプトは「700人の村がひとつのホテルに」。沿線まるごと株式会社代表の嶋田俊平さんはその取り組みに関わってきました。

村内にある古民家をホテルに改装し、観光客はまるで村で暮らす村人のひとりのような感覚で自然に親しみ、地場の食を堪能する。そんな斬新なアイデアが大ヒットし、限界集落だった小菅村は、全国の地方自治体から地方創生の成功例として注目されることになります。

さとゆめと小菅村の関係が始まったのは、2013年。創業直後のさとゆめに、「道の駅こすげ」事業の依頼がきたのが始まりでした。

複合施設としてオープンした山梨県小菅村の道の駅(写真提供:株式会社さとゆめ)

嶋田 「オープンは半年後で、立派な建物も完成している。しかし、そこで誰が何をやるかが決まっていなかった。道の駅のプロデュースは初めてでしたが、本当に困っている町や村の“ふるさとの夢をかたちに”するために、さとゆめをつくったわけなので、お引き受けすることにしました」

紆余曲折を経て、道の駅は無事オープン。ほっとする嶋田俊平さんに小菅村の舩木直美村長は、「さとゆめが伴走型というなら、これからも力を貸してほしい」という言葉をかけます。村長の依頼内容は、国の「地方創生」政策に向け、将来の人口ビジョンとそれを達成するための総合戦略策定でした。

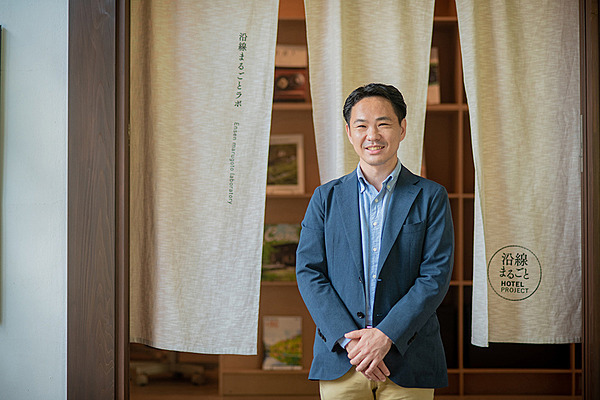

沿線まるごと株式会社 代表 嶋田俊平さん。

京都大学大学院農学研究科森林科学専攻修了。環境系コンサルティング会社・プレック研究所を経て、2013年にさとゆめを創業。JR東日本との共同出資会社・沿線まるごとの代表取締役を兼務。ほかにも多数の地方創生ビジネスを手がける。

京都大学大学院農学研究科森林科学専攻修了。環境系コンサルティング会社・プレック研究所を経て、2013年にさとゆめを創業。JR東日本との共同出資会社・沿線まるごとの代表取締役を兼務。ほかにも多数の地方創生ビジネスを手がける。

嶋田 「戦略書を提出したら、今度は、そこに書かれていることを全部実行するように言われました(笑)。5年間は、さとゆめに賭けるのでやれることを全部やって、人口維持をしてほしい、と」

小菅村の人口は1960年代は2200人ほどだったのが、2014年には3分の1の約700人に。このままだと2040年に460人、2060年には290人にまで減少。その減少を阻止して700人を維持するのはかなり難しいミッションといえます。

そこでさとゆめが考えたのが、「分数村民制度」です。移住して完全に村民になるのは無理でも、観光客として来村してくれたら3分の1村民、外から村づくりを手伝ってくれる場合は2分の1村民というように、関係人口を村民の人口にカウントします。

さらにバーチャル住民票のポイントカード特典も導入。現在のバーチャル村民は2800人にもなり、実際の住民700人の4倍にあたります。

そのほかにも、道の駅や村の温泉施設の民営化のための村づくり会社の設立、村の情報発信メディア「こ、こすげぇー」の開設、村の特産のヤマメを使った新商品「山女魚のアンチョビ」の開発、村人がゾンビに扮して観光客を驚かせるハロウィーンイベント「ゾンビ村コスゲ」の開催など、戦略に書いたことを、村役場、村民とともにどんどん実現していきました。

その結果、小菅村の観光客は8万人(2014年)から18万人(2018年)に倍増。移住希望者もウエイティングリストに名前が連なるほどの人気の村になりました。

村をホテルにするアイデアを沿線に応用

これらの施策の集大成ともいえる目玉が、点在する古民家を中心に村全体をひとつの滞在型ホテルに見立てた「NIPPONIA 小菅 源流の村」でした。

小菅村にオープンした古民家を改装したホテル。「700人の村がひとつのホテルに」というコンセプトは大きな注目を浴びた(写真提供:株式会社さとゆめ)

NIPPONIAは観光客から大きな評判を呼ぶとともに、全国の地方自治体から成功事例として注目を集めます。

嶋田 「小菅村でホテルを始めるときも、やり手が見つからなくて頓挫しかけてたんです。そこでもう自分がやるしかないのかもしれないと、村長に相談したら、『嶋田くん、よろしく頼むよ』と即答されちゃって(笑)。そこからは早かったですね」

さとゆめ、源(小菅村が100%出資する村づくり会社)、NOTE(古民家ホテル運営会社)の3社が出資して運営会社を設立。嶋田さんが代表を務め、1年後にホテルがオープンしました。

その直後の小菅村を訪れたのが、JR東日本八王子支社のメンバーです。JR青梅線の青梅駅から奥多摩駅間に「東京アドベンチャーライン」という愛称をつけたり、さまざまなプランを打ち出して沿線の活性化に取り組む中で、同じ奥多摩エリアの小菅村に足を運び、嶋田さんと何度となく語り合うようになりました。

山の中へと進むJR青梅線(写真提供: JR東日本八王子支社)

嶋田 「お酒を飲みながら、地方のビジネスについて話すうちにすっかり意気投合。しかも、ホテル事業がビジネスになるかどうかということよりも、われわれが泥くさく小菅村に伴走してきたというストーリーに興味を持ってくれたのが、うれしかったですね」

そのうち、どちらからともなく、「村をひとつのホテルにする」という小菅村のコンセプトを、JRの沿線に置き換えられないかというアイデアに。それが「沿線まるごとホテル」へとつながっていきます。さとゆめとJR東日本八王子支社が温めていた沿線まるごとホテルのアイデアは、「JR東日本スタートアッププログラム」で採用。実証実験を経て、現在、具体的な事業化の動きが進んでいます。

点を増やし面を発掘して沿線全体に観光客を

JR青梅線の課題について、地方創生のプロ、嶋田さんはどう見ているのでしょうか。

「青梅市や奥多摩町など、沿線の自治体は過疎高齢化、人口減に直面しているという点では、小菅村と同じです。違いとしては、沿線には人気観光スポットがあるので、週末や連休はそこに人が集中して、飲食店や道路が混み合い、河川敷にはゴミが散乱するといったオーバーツーリズムが生じていること。ある一点の観光資源にだけ人が集中し、ほかは閑散としたままです」

JR青梅線沿線には人気の観光スポット御岳山以外にも、さまざまな名所が点在

その解決策は、点に集中する観光資源をつなぐこと。まずは観光できる点を増やし、鉄道や自転車で周遊できるように。さらに○○集落という地域を面と捉えて、その集落の魅力を発掘して発信しました。

こうすることで、一点に集中していた観光客の動きを沿線全体に広げ、それぞれの地域にお金が落ちる仕組みをつくろうとしました。

沿線まるごとホテルのフロントとなる無人駅・鳩ノ巣駅では、駅名の由来となっている鳩のモチーフが見られる

嶋田 「沿線まるごとホテルの中核となるのが古民家ホテルですが、“沿線”というキーワードでは地元の方にとっては漠然としたイメージになってしまいます。ですから、集落ごとに、そこにある無人駅を中心にホテルをつくることにしました。無人駅はフロントで、改札を抜けた先にある集落はすべてがホテルというコンセプトです」

自分の住む集落ごとにホテルがあれば、そこの住人がガイドになったり、駅や集落の清掃を担って、観光客を出迎えることで、このプロジェクトへの参加意識も愛着も深まるというのです。

(写真提供:株式会社さとゆめ)

嶋田 「そんな集落ごとのホテルが沿線に点在することで、おのずと沿線まるごとホテルの世界観ができあがっていきます。そうすると、今度は駅や集落を選んで泊まるという新しい観光行動を生み出すことができるかもしれません」

過疎化による赤字に悩むのは、JR青梅線沿線だけではありません。JR東日本では、沿線まるごとホテルを軌道に乗せ、同社が管轄する約70路線のうち沿線の過疎化に苦しむ30路線に同じビジネスモデルを拡大していくことも検討しています。

100の課題発見より、ひとつの夢を見つける

アイデアをもとに計画にするところまではできても、実装し、成果をあげるのは難しい地方創生ビジネス。さとゆめがこれまで手がけてきた「癒しの森事業」(長野県信濃町)、「NIPPONIA 小菅 源流の村」(山梨県小菅村)に続き、「沿線まるごとホテル」(東京都奥多摩エリア)は新しいビジネスモデルとして大きな期待が寄せられています。

改めて、嶋田さん流・地方創生ビジネスのコツについて聞いてみると、そこには「夢ドリブン」というキーワードがありました。

「地方創生のビジネスでは、たいてい最初に地域の課題を徹底的に洗い出すというやり方をします。地域の方を集めて地元のいいところと、悪いところを教えて下さい、とかね。でも、そういう聞き方をしても、ほとんど悪いことしか出してこないものです」

そんな地域が抱える課題をたくさん出したところで、逆に課題だらけの現実を突きつけられるだけ。「どうせ何をやってもムダ」という、重苦しいあきらめの空気が場を支配するだけだといいます。

「地方には課題があふれている。そこを深掘って課題を集めても、ネガティブな空気に負けてしまう」 と嶋田さん

嶋田 「そもそも課題なんていくらでもあるし、手のつけようがなかったりします。だったら、そんな課題を掘り起こすより、地元への夢や思い、アイデアを語り合うほうがずっといい。たとえそれが夢物語でもいいじゃないですか。そのアイデアに対して、“私もそういうのがやりたかった” “もっとこうしたらいいんじゃないか”というポジティブな声が積み重なっていくことが、結局は成功への近道になると思います。課題を100あげるよりも、夢をひとつでもあげることが、私たちのやり方です」

課題解決型ではなく、夢実現型こそが地方創生の肝。みんなの思いが集まることで、地域の人々が自分たちで動けるようになり、行政がそれを支援する。「それが、これからの地方創生の理想のあり方だと思います」と嶋田さんは自信をのぞかせます。

さとゆめという社名は、「ふるさとの夢をかたちに」というミッションに由来しています。そこには「夢ドリブンこそが、さとゆめのスタイルだ」という信念が込められているのです。

(完)

取材、執筆:久遠秋生

撮影:工藤朋子

写真提供:沿線まるごと株式会社、株式会社さとゆめ、JR東日本八王子支社

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:岩辺みどり

撮影:工藤朋子

写真提供:沿線まるごと株式会社、株式会社さとゆめ、JR東日本八王子支社

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:岩辺みどり