2022/10/7

“産業観光”で地域に光を。「ひつじサミット尾州」という発明

- 地域の入口としての「産業観光」が増加

- 企業は「産業」と「地域」を土台に立っている

- 【発明1】行政区分をまたぐ“エリア”を打ち出し

- 【発明2】「ひつじ」というやわらかい概念で包括

- 【発明3】地域内のバラバラな動きを結集

- 地域の価値を「体験」によって伝える

- 「地域を受け継ぐ」人たちの成長機会

地域の入口としての「産業観光」が増加

伝統工芸をはじめとする「ものづくり産業」 を形づくった歴史や文化、そこから生み出された秀逸な技術。これらのアセットを、体験・体感型観光 と 組み合わせる「産業観光」が存在感を増している。

なかでも近年、1社単位で開催するのではなく、産地単位で工場やものづくりの現場を公開する「クラフトツーリズム」のイベントが全国で増加中だ。

たとえば、コロナ前から開催されていた新潟県「燕三条・工場の祭典」は4日間で5万人超(2019年度実績)、福井県「鯖江・RENEW(リニュー)」は3日間で3万人超(2020年度実績)を集客し、地域に広く人を集める一大イベントとして知られる。

現在、全国では約40のクラフトツーリズム系イベントがあると言われるが、この潮流のなかで最後発でありながら、大いに注目を集めたのが「ひつじサミット尾州」だ。

初開催は2021年。コロナ禍により6月と10月の2回に分けての開催となったが、地元企業50社以上が参画し、オンラインとリアルでのべ1万5,000人を集客。コロナ下での産業観光イベントとして国内最大の動員を記録した。

イベント名に冠された「尾州(びしゅう)」とは、愛知県西部から岐阜県西濃地方の呼び名「尾張国」の別称であり、日本随一の“繊維産業の集積地”としての歴史を持つ。

特にアパレル業界において「尾州」といえば、岐阜県羽島市から愛知県一宮市にかけての地域を指す。同地域は織物生産に適した豊かな水と温暖な気候を生かした、高級ウールの一大産地として、今なお国内生産量の約80%を誇る。

尾州エリアは1891年の濃尾大地震をきっかけに、伝統的な綿織物から当時最先端であった毛織物へと産業革新しながら、古くから繊維産業が集積してきた。

世界的にも、イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並ぶ、三大毛織物産地として知られており、尾州ウールはモエ ヘネシー・ルイヴィトン(LVMH)やケリング・グループなどのビッグメゾンでも採用されている。

そんな尾州産地に拠点を置く企業のアトツギ11人を率いて、「ひつじサミット尾州」をゼロから立ち上げたキーパーソンがいる。天然繊維素材を手がけ創業134年になる生地メーカー・三星毛糸(岐阜県羽島市)の代表取締役社長・岩田真吾だ。

『着れる、食べれる、楽しめる! ひつじと紡ぐサステイナブル・エンターテイメント』という副題が付けられた同イベントについて、岩田は「産業軸(ひつじ)と、地域軸(尾州)を掛け合わせ、使い手(消費者)と作り手(生産者)がつながる、新しいクラフトツーリズムを目指した」と語る。

さらに、「地域全体で、ゲストが尾州のことをもっと知りたいと思うような“入り口”をたくさん作ることを意識しました」とも。

期間中は、尾州一帯で同時多発的かつ分散型の、さまざまな催しが開催された。尾州の歴史と未来を肌で感じるファクトリーツアーや、羊飼いによる食育体験、羊毛で人形をつくる教室、飲食店での羊肉を使ったメニューの提供などを通して、持続可能性について学べる企画が実施された。

なぜ岩田は、自社と他社の垣根を大きく超え、地域と産業を交差させるクラフト・ツーリズムを構想するに至ったのか? ひつじサミット尾州をめぐる冒険に迫る。

企業は「産業」と「地域」を土台に立っている

新幹線の岐阜羽島駅から車で10分余り、田園地帯の住宅街に広がる三星毛糸。広い敷地の入り口では、ウールの原初である6頭の羊が出迎える。

三星グループは1887年の創業以来、時代の変化に対応しながら一貫して天然繊維を使った高品質な布地やアパレル製品を製造してきた。地元メーカーとして最大手ではないが、オープンな対外活動に積極的な気風の企業でもある。

大学卒業後、20代で三菱商事やボストン・コンサルティングを経験した岩田が家業に入ったのは、リーマン・ショックの余波が業界を直撃した2009年。先代の意向もあり翌年に28歳の若さで社長を引き継ぐと、会社の立て直しとともに新規開拓に注力した。

まず取り組んだのはヨーロッパのラグジュアリーブランドとの直接交渉だった。三星の生地は、イタリア最高峰のオーダースーツブランド、エルメネジルド・ゼニアの「Made in Japanコレクション」に選出されたのを皮切りに、今やLVMHでも採用されている。

2015年には自社ブランド「MITSUBOSHI 1887」を始動。消費者との接点を自らつくって得られた知見をもとに「23時間を快適にするTシャツ」を開発するなど、ウールを中心とした生分解性繊維の用途開発にも注力してきた。

社長を引き継いで10年。自社の生き残りを賭け、走り続けてきた岩田だったが、新型コロナウイルスによる環境変化を境に、考えが180度転換することになる。

「私たちの会社は、尾州という“地域”にあり、そこで発展した“産業”というサプライチェーンのピラミッドの上に成り立っていることに気づいたんです。仮に三星の利益が伸びていったとしても、足もとを支えてくれている尾州産地と、地域の繊維産業そのものが廃れてしまっては、持続できません。

古くて小さな地方の一企業であっても、周囲と協力しながら、地域や産業のために何かできることがあるのではないか。そう考えたことが、『ひつじサミット尾州』の構想につながっていきました」

先に述べた通り、尾州は日本随一のウール産地であるものの、1970年代の最盛期に比べると、繊維工業に関わる事業者数は20分の1程度まで縮小している。

尾州エリアは1891年の濃尾大地震をきっかけに、伝統的な綿織物から当時最先端であった毛織物へと産業革新しながら、古くから繊維産業が集積してきた。

1990年代のバブル崩壊を経て、「斜陽産業」の色を濃くしていたところに、コロナ禍により苦境に陥ったアパレル業界の影響も重なり、地域全体に暗雲が立ち込めていた。さらに、担い手不足や高齢化など産地特有の課題も多い。

そんな厳しい状況をチャンスに変えるために試みられた『ひつじサミット尾州』は、一種の「発明」的な挑戦だった。

【発明1】行政区分をまたぐ“エリア”を打ち出し

一般的に、「地域のイベント」というと、県や市、地方自治体など、現在の行政区分に沿って設定されることが多いが、ひつじサミット尾州では、歴史的文脈を持つ「尾州」という呼び名による区分を採用し、“エリア”として打ち出した。

「尾州エリアのイベント」とすることで、愛知県一宮市約38万、岐阜県羽島市約6万、合わせて40万強の人口を持つ尾州エリアのイベントとなり、単純に巻き込める人数も増える。また、愛媛県北部の「今治タオル」や福井県福井市と鯖江市を中心とする「鯖江のメガネ」のように、「尾州ウール」としての産地ブランディングにも寄与できる。

ただ、行政区分をまたぐこの設定は、自治体への後援や補助金の申請について、すべて申請の労力が二重三重にかかるなどの苦労も多い。しかし、岩田はこのビハインドについても前向きに捉えたという。

「自治体主導のイベントは、どうしても『そこに住んでいる人のためのイベント』になりがちな面があるかもしれません。民間主導だからこそ、行政区分を問わず、外にひらくやり方が生まれた。ひつじサミットの趣旨にも合っていたし、より広い範囲での集客にもつながったと思います」

結果としてひつじサミット尾州は、経済産業省、愛知県、岐阜県、一宮市、羽島市、一宮商工会議所、羽島商工会議所まで、幅広いエリアからの支援を得ることに成功している。

【発明2】「ひつじ」というやわらかい概念で包括

ひつじサミット尾州は、繊維産業というセクターを超えて、地域事業者が参画できる仕組みも意識された。それは、「ウールサミット尾州」ではなく、「ひつじサミット尾州」であることに象徴される。平仮名の“ひつじ”には、抽象的なイメージが託されていた。

「僕は、ひつじサミットは『ゆるさ』がテーマだと言っているんです。なぜなら、地域においては尖らせれば尖らせるほど、こぼれ落ちてしまうものがあるから。たとえば、『毛織物の産地だ』と言った瞬間にニットメーカーを、『ものづくりの産地だ』と言った瞬間に飲食店を、切り落としていいのかというと全くそうじゃない。

尾州における繊維産業の就業人口は確かに多いですが、最盛期のように地域全体を潤すほどの税収があるわけでもありません。域内の産業が多様化する中核市でイベントをやるには、ガチガチに固めるのではなく、『ひつじ』というふわっとしたイメージのものでゆるく束ねることを意図しました」

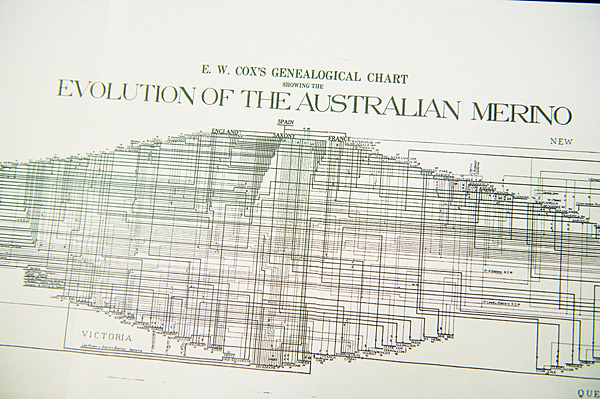

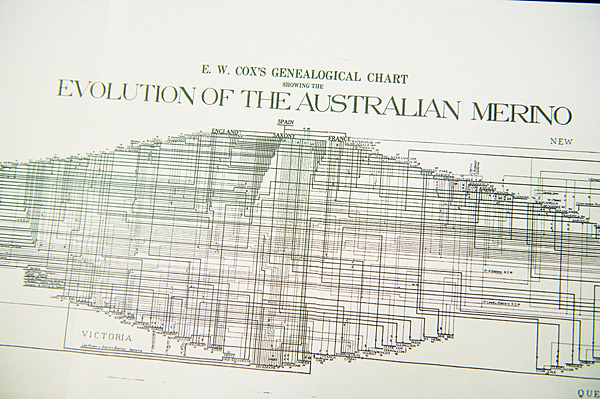

一説には、人類最古の家畜とも言われる羊。肉用種、毛用種、乳用種とそれらの兼用に分かれ、約3,000種に上る。

ゆるやかな接点の分、包括できる対象を増やす「ひつじ」というプリミティブな概念設計は、初年度で100社近い協力協賛・参加企業を集めたことにも貢献した。

【発明3】地域内のバラバラな動きを結集

中核産業ではなくなったとはいえ、ウール産地としての尾州の特色は、糸から織物、そして縫製までの数多くの工程を同じ地域の中で分業・協業していることだ。工程ごとに幅広い企業から成り立ち、それぞれに技術が培われているのは全国的にみても珍しい。

一方、もともとBtoBが主流で、繊維業界内で閉じてしまいがちな産地だったこともあり、地域ではこれらの優位性が“価値”だと認識されていないという課題があった。

そこで尾州産地では近年消費者をターゲットに、尾州産地の歴史、記憶、あるいは産業集積を“価値”として打ち出す動きが広がっていた。

たとえば、ツイードファッションで着飾って街をサイクリングする「ツイードラン尾州」、尾西繊維協会ビルをリノベーションした商業ビル「Re-tail(リテイル)」、繊維企業の中堅若手サークル「尾州のカレント」、毛織物産業を支えた「のこぎり屋根」の建物を再生したアートスペース「のこぎりニ」など。“点”としてはすでに多数の活動が存在していた。

歴史的建築を活かして繊維に関わるBtoC事業が集積する「Re-tail(リテイル)」

地場企業の若手が集う「尾州のカレント」は機織工場の跡地を活用し独自のブランドショップを展開

工場跡地を活用したアートスペース「のこぎり二」は地域の作家たちのアトリエ

「今回、重視したのは“点”ではなく“面”での発信や取り組みです。各企業や活動を単独ではなく、連携することで尾張地域全体のムーブメントにしたいと思いました。ゲストの立場になっても、ひとつのコンテンツだけのために遠方まで行くってハードルが高いですよね。だから、点と点をつないで、パッケージングして旅を提案することが大切です。

さらに羊肉のピザを出すお店がうまいらしいとか、実は一宮は喫茶店のモーニングの発祥の地らしいとか、どんどん点をつないでいけば、日帰りじゃなくて、1泊してゆっくりごはんを食べていくか、という風に展開も広がっていくかもしれない」

一宮市内にあるイタリア料理店も「ひつじのピザ」を提供した

ひつじサミット尾州をめぐる “発明”はいずれも、尾州産地と多様なレイヤーで関わる人、つまり「関係人口」をいかに創出するか、という視点に基づくものだったように見える。

地域の価値を「体験」によって伝える

これまで産地が外部と商業的につながろうとしたときの定番は、東京の一等地にアンテナショップを置いたり、都市の百貨店に催事を出したりすることだった。しかし、もはやそれでは足りないと岩田は強調する。

「インターネットで検索すれば分かる価格や機能といったものではなく、さらにその先の価値を提供することを我々も考える必要があります。オンラインでのつながりだけでは、産地のストーリーは伝わらない。ここに来てもらうことが大切なんです」

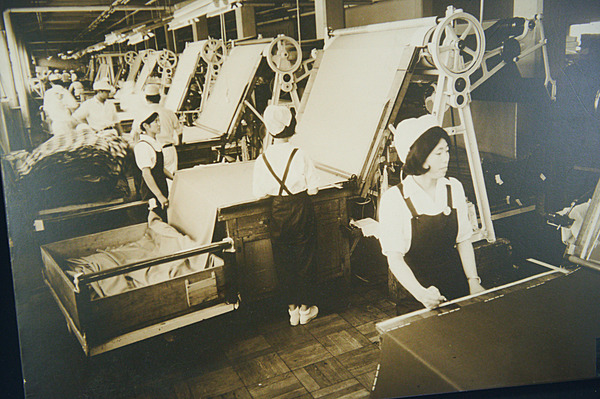

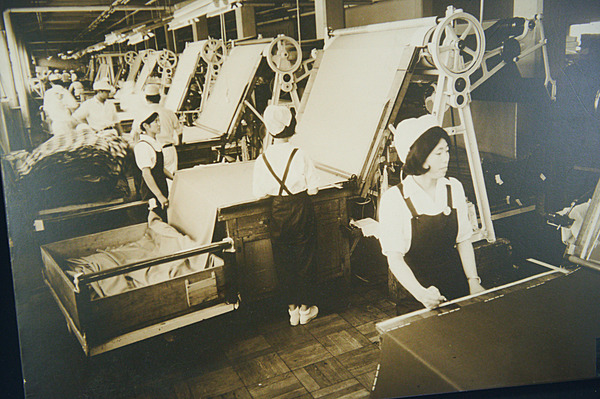

大きな音を立てる古い織り機

たとえば消費者が産地に赴き、ものづくりのプロセスを見ることができれば、製品がどんな素材から、どんな思いで、いかにして作られているかを“体感”できる。製品に込められた背景を肌身で実感できるのだ。

さらにその過程で、消費者は製品の背後にあるストーリーや、作り手とのつながりといった「情緒的価値」も得ることができる。ものがあふれる時代には、この情緒的価値の提供こそが地域産業にとって必要だと、岩田は強調する。

「情緒的価値を最も実感できるのはリアルな体験であるイベントなのではないか。それを民間主導でやっていこうと考えたとき、尾州においてはクラフト・ツーリズムがぴったりだったんです」

数十年前の生地のデッドストックが膨大に残る。この蓄積が最新のデザインにもつながっている

ひつじサミット尾州の構想を描いたのが2020年。だが、実現するためには自社だけでは足りない。そこで岩田は周囲のアトツギたちに声をかけて回った。

1人目はもともと岩田と親交のあった、ニット生地を手がける宮田毛織(愛知県一宮市)の宮田貴史だった。「コロナ禍もあり、アパレル業界だけに売り続けるのは難しいと悩んでいた。イベントを通して尾州の良さを広く発信したいと思った」と快諾した。

2人目は、全国的にも希少になりつつある糸の綛染め(かせぞめ)工場の伴染工(愛知県一宮市)の3代目・伴昌宗。「尾州にはたくさんの地域産業があるが、ライバル意識もあって連携できていないと感じていた。町工場1社でできることの限界も感じていたので、同世代の仲間とシナジーを生み出したかった」とメンバーに加わった。

いまでは希少な綛染め(かせぞめ)の技術を受け継ぐ。

それから、繊維以外の業種も含む尾州地域のアトツギにも輪を広げ、最終的に11人が共同発起人となり、実行委員会が組織された。仲間であると同時に、競合にもなり得る産地企業だが、コロナ禍で産地をめぐる状況が急激に悪化するなかで、皆で協力しなければならないという機運が高まっていた。

1社で消費者を囲い込むのではなく、産地全体で消費者とつながるチャンスをシェアする。そんな「囲い込まない、囲い込み戦略」がひつじサミット尾州では選択された。

「地域を受け継ぐ」人たちの成長機会

そして発足から1年足らず、2021年の6月と10月に計4日間で15,381人(オンライン3,311人)のゲストが訪れ、37ヵ所77セッションを通して参加事業者と直接つながる一大イベントが実現した。

また、参加企業の多くが同イベントを機にファクトリーブランドを新規に立ち上げ、ポップアップなど新たな事業展開につながったことも収穫だった。だが、作り手にとっての最大の成果は、受け手との情緒的価値の交換であったと岩田は言う。

「金銭という経済的価値だけでなく、仕事へのやりがいやプライドといった情緒的価値は働く人たちにとっても、ますます重要になりつつあります。最終的に衣服を使ってくれる消費者の方々と職人たちが直接交流でき、作り手の側も大切なものを受け取ることができました」

有形、無形の大きな成果を残した第1回を受けて、第2回『ひつじサミット尾州2022』は2022年10月29日〜30日に開催されることが決定している。

ただし、今回は運営の代表を宮田と伴が共同で務め、岩田は副代表として2人を支える新体制になる。これは組織の活性化やリーダーシップの育成という考え方に基づくという。

「僕自身にとって、ひつじサミットの代表をやることは、後継者という恵まれた立場を離れ、自分個人のリーダーシップが試される、貴重な成長の機会でした。

単に企業や事業の後継者という意味でなく、志を引き継ぎ、地域を発展させていこうという意志を持つ人こそが“アトツギ”だと僕は思います。

この成長機会を、できるだけ多くの人が挑み、経験してほしい。それが地域全体の成長につながっていくと思っています」

執筆:皆本類

撮影:岡村大輔

デザイン:小鈴キリカ

取材・編集:呉琢磨