2022/7/29

広告をスキップできる時代、広告会社に何ができるか

NewsPicks Brand Design editor

目まぐるしく移り変わる広告業界。広告の炎上は絶えず、デジタル広告にはクッキー規制の波も押し寄せる。D2C(Direct to Consumer)の気運も高まり、企業と消費者が直接繋がりやすくなった結果、広告の必要性を問う議論まで生まれている。

そんな広告業界を生き抜くため、広告パーソンが持つべき思考とは何か。広告会社が果たせる役割とは。

スマートニュースでの広告責任者を務め、現在は企業の成長支援を行うMoonshotの代表取締役CEO、Appify TechnologiesのCVO(Chief Value Officer)を務める菅原健一氏と、博報堂DYグループのデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下、DAC)内の戦略組織“博報堂デジタルイニシアティブ”で本部長を務める清水康隆氏の対談から紐解いていく。

いまだに“マス”を追いかけていないか?

──スマートニュースで広告責任者を務めた経験を持ち、現在はAppify TechnologiesのCVOとして顧客体験の構築をリードする菅原さん。菅原さんからは、現在の広告業界はどう見えていますか?

菅原 多様化する消費者のニーズに企業が追いついていない。これが最大の課題だと考えています。

20年ほど前から広告業界を見てきましたが、SNSやスマホを通じて、消費者の好みは当時と比べ物にならないほど多様化しました。

一昔前はみんなが同じテレビ番組を見ていて、同じ芸能人が好きという現象がありえましたが、今では登録者数1万人くらいのYouTuber推しの人もいれば、地下アイドルが好きという人もいる。

消費者が、これまでになくニッチ化しているんです。

それなのに、企業はいまだに“マス”に届けることを最優先にして、広告を発信している。現に多くの広告主は、いまだに「広告がいかに多くの人にリーチしたか」を最重視していますよね。

そもそもYouTubeの広告なんて、5秒でスキップできてしまいます。任意でスキップできる前提がある中で、もはやリーチという指標にはあまり意味がない。

むしろ、「いかにその広告自体に親しみを持ち、好きになってもらうか」というエンゲージメントの視点が、より重要になっていると思うんです。

清水 そうですね。広告は基本的に、消費者から好かれるものではない。それをいかに、個々の生活者にとって心地よいものにしていくか。

広告会社として、その意識を持ち続けなければいけないと考えています。

もちろん広告を出す目的は、訴求したい商品の認知を高めたり、広告主の事業を成長させたりすること。

ですが、細かい数字ばかりを見ていると、広告業界は「小手先のテクニック競争」に陥ってしまいがちです。

「クリック率を少しでも上げよう」「とにかくリーチを増やそう」など、広告施策の視点が短期的になると、生活者の視点はどうしても置き去りになってしまいます。

菅原 そういう時に生活者の気持ちを代弁すべき存在が、広告会社ですよね。

今も昔も、広告主である企業は、自社製品への愛に溢れています。自分たちが最高のプロダクトを作っている自信があるからこそ、プロモーションの際も「あれもこれも言いたい」と独りよがりの内容になってしまいがち。

一方で広告会社は「そのメッセージでは消費者には響かないですよ」と言える中立的な立場。

消費者の気持ちを読み解いて寄り添いながら、広告主の目的を叶える。この難しい舵取りを担うのが、広告会社だと思うんです。

データは「誰が読むか」が重要

清水 生活者を深く理解しようとする姿勢は、広告会社には欠かせないですよね。

そのために博報堂は、1981年に「博報堂生活総合研究所」という生活者の意識と行動を研究するシンクタンクを設立しました。

博報堂DYグループとしても、独自で生活者ビッグデータを管理するプラットフォーム(生活者DMP)を保有しており、そのデータとテレビの実視聴ログデータを突合させて、TV視聴の反応を可視化する『Atma』などのソリューション開発も行っています。

生活者のインサイトにしっかり向き合う文化は、今後もしっかりと醸成していかなければならないですね。

清水 加えて広告会社に求められるのは、当たり前ですが誰よりも広告について詳しい存在であること。

今の時代、広告を掲載する媒体や運用方法、活用できるデータの種類も多岐に渡り、テクノロジーも日々進化しています。

それらを全て熟知した上で、クライアントの出稿目的や訴求商品の特性に応じて、最適な広告手法を提案する。

DACは、博報堂DYホールディングスの中で、デジタル領域を専門とする広告会社なので、デジタル広告の運用やクリエイティブ制作、効果検証など、誰にも負けないレベルまで専門性を突き詰めている。これが、大きな価値だと考えています。

菅原 そうそう。広告の効果検証にしても、結局データはプロフェッショナルが読まないと意味がない。「誰が読むか」が一番重要なんです。

たしかに今では、Google Analyticsなどの分析ツールを使えば、専門知識がそこまでなくても、広告の効果検証ができてしまうのも事実です。

その一方でデータはそもそも、単なる数字の羅列。そのデータを人が解釈して初めて、意味のある情報、つまり「インフォメーション」になります。

極端な例で言えば、TikTokをやっていない人が、TikTokでの広告効果を示すデータを見たところで、何も判断できないはず。

他の媒体とも比較した上でTikTokの特徴を熟知しているプロフェッショナルがデータを見るからこそ、データが意味を持ち始め、建設的な検証ができるのです。

──とはいえ、デジタルの専門スキルも、いつかはコモディディ化してしまう懸念はないでしょうか?

清水 それはその通りです。もちろん専門スキルは常時アップデートをする必要はありますが、それだけでは足りないと考えていて。

そんな中で今私たちが注力しているのは、テクノロジーへの投資です。

たとえば、広告効果の測定を可視化するテクノロジー。

そもそも広告は、クライアントの事業成長にどれだけ貢献できたかという効果を測りにくいのですが、できるだけそれを可視化できる仕組み作りに取り組んでいます。

さらに生活者のインサイト等、これまで手動で入力していたプロセスを自動化。

こういったテクノロジー活用を通して、クライアントのより本質的な課題に向き合う時間を捻出しています。

広告パーソンの生存戦略とは

──この先10年後も求められ続ける広告会社であるために、さらに必要な要素はなんだと考えますか?

清水 クライアントの事業成長にコミットすること。これは、広告会社が逃げてはいけないポイントだと思います。

広告施策を短期的な広告指標に偏って評価してしまい、結果として本質的な事業成長に繋がらないケースがあります。

クライアントの要望通りの施策を実行するだけではなく、クライアントの課題の解像度を高めて、客観的な視点で広告施策を最適に組み合わせ、長期的な事業成長にまでコミットする。こういった姿勢が、より一層求められてくるはずです。

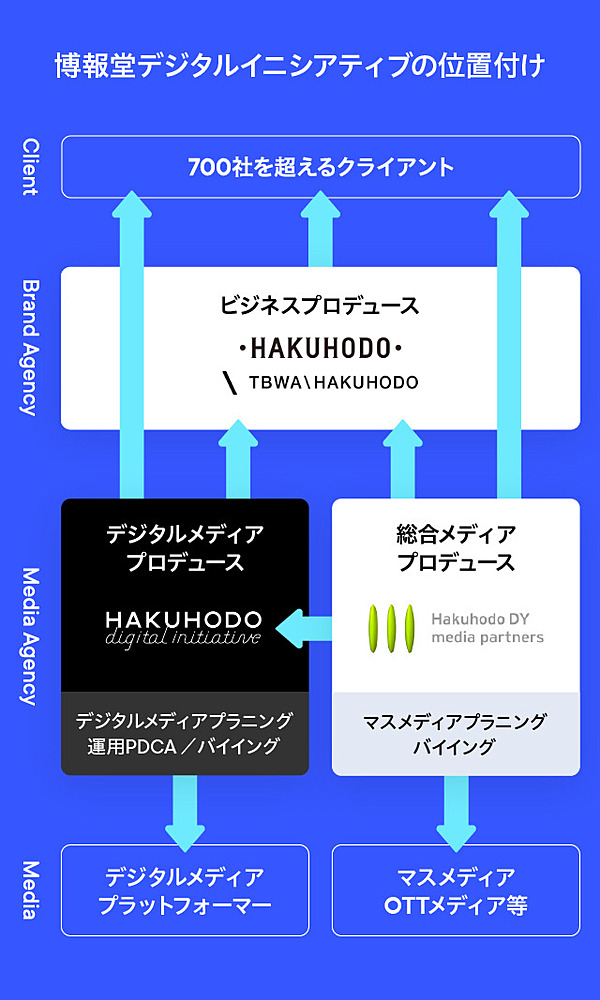

そういった背景もあり、博報堂、DAC、博報堂DYメディアパートナーズの3社から、デジタル領域のプロフェッショナルが横断的に集まって発足したのが、「博報堂デジタルイニシアティブ」という戦略組織です。

博報堂デジタルイニシアティブの特徴は、クライアントの課題を読み解く上流部分から入り、デジタル広告の戦略を立案する点。

運用方法などの「戦術」を考えるだけでなく、クライアントのビジネスの「戦略」まで考える組織です。

クライアントの課題解決と事業成長に根本から向き合いながら、デジタルの専門スキルを身につけられる場になっていると思います。

菅原 広告業界で働く個人の生存戦略としても、まずは専門性を身につけるのは良いと思います。

特にデジタル広告のように複雑化した領域は、広告主だけでは知見も実行力も蓄積しきれない。

そんな領域で専門性を持てれば、広告業界でのキャリアは広がるんじゃないでしょうか。

その意味で、多様な選択肢がある広告会社をキャリアパスにするのは、良い道筋の一つかもしれません。

特に大手の広告会社なら、クライアントの数も多い分「私はこのスキルを磨きたいから、こういうクライアントを担当したいです」といった意思表示もしやすいはず。

清水 そうですね。クライアントの事業成長にコミットするという意味でも、やはり個々の専門性は欠かせない。

博報堂デジタルイニシアティブは、様々な専門家集団が揃った総合エージェンシーグループ。そういう観点でみても働く面白さはあると思います。

クライアントの事業成長に最大限コミットしながら、生活者にも受け入れられる広告作りは、媒体理解からクリエイティブ制作、データの読み解きなどの複合的な要素が絡み合い、一朝一夕にできるようになることではありません。

その点、私たちは会社としての規模が大きい分、多様なプロフェッショナルが在籍し、知見やノウハウも蓄積されています。その全てを総動員して、クライアントの事業成長に向き合えるのは、大きなやりがいです。

正直、広告業界はまだまだ課題も多いマーケットです。でも、課題が多いからこそ、どう解決しようかとワクワクする気持ちもある。

7兆円近くの市場規模があるこの業界をより良くできたら、世の中に与えられるインパクトは非常に大きいはず。変化を楽しみながら、この大きなマーケットに一緒に挑んでくれる方の応募をお待ちしています。

執筆:山口多門

撮影:大橋友樹

デザイン:久須美はるな

編集:金井明日香