2022/7/1

100年前から「DE&I」。IBMグループが明かす「多様性の現実」

NewsPicks Brand Design シニアエディター

近年、「ダイバーシティ&インクルージョン」(D&I)に、「E=エクイティ」を加えた「DE&I」がグローバルスタンダードになりつつある。

エクイティは「公正」「公平」の意を持つ言葉。

組織活動においては、身体的特徴や属性に起因するスタート地点の不平等を認め、その是正を通じて、あらゆる個人が能力を存分に発揮できる環境を整えていくプロセスを指す。

理念は崇高だが、一筋縄ではいかない。

他者の個性を正しく理解することは難しい上、多岐にわたる是正のニーズに対応するのも容易ではない。

また、一部のメンバーをサポートすることに、別のメンバーが不満を感じることもある。

これらのハードルをいかにして乗り越えればいいのか。

ダイバーシティが深く浸透するIBMグループの中でも、豊富なデジタル人材が集まり存在感を高めている日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社(以下IJDS)。

同社の井上裕美代表に、エクイティについての考えや、多様な個性を開花させるための取り組みについて聞いた。

エクイティとは「他者の視点」を知ること

IBM の創業は1911年。「D&I」という言葉が注目を集める遥か昔から多様性と向き合ってきた同グループは、あらゆる個人の平等性の確保に努める「Be Equal」を理念に掲げる。

「我々はそれぞれ異なる個性を持ち、それが場面によってプラスに傾く人もいれば、ハードルになる人もいます。

誰もが個性の違いに負い目を感じることなく自分らしく働き、キャリア選択の機会を十分に得る、それが“イコールに働く”ということです」(井上氏、以下同)

2003年、日本IBM入社。システムエンジニアとして官公庁のシステム開発を担当後、さまざまな案件でプロジェクト・マネジャーを務める。2019年より、官公庁 デリバリー・リーダー。2020年より、日本アイ・ビー・エム グローバル・ビジネス・サービシーズのガバメント・インダストリー理事。2020年7月、日本アイ・ビー・エムデジタルサービスの設立に伴い、代表取締役社長に就任。2022年4月、日本アイ・ビー・エム取締役に就任。二人の娘を持つ母でもある。

全員が “イコールに働く”ためには、個性がマイナスに働いている人をゼロ地点へと押し上げる必要がある。それが「エクイティ」の考え方だ。

例えば、IBMグループが開発した「AI Minutes for Enterprise(以下、AI Minutes)」。

リアルタイムで音声をテキスト化するツールで、会議などにおいて聴覚障害を持つ人の「聞こえない」ハンデを解消する。

議論がテキストとして残り、議事録として活用できることから、他のメンバーの生産性も向上する。

井上氏はエクイティの特徴について、「特定の方へのサポートや配慮として始まった取り組みが、結果としてイノベーションをもたらし、あらゆる人のニーズを満たすことは珍しくない」と話す。

D&Iやエクイティについて、これまで日本では女性活躍など特定のイシューが注目されてきた。

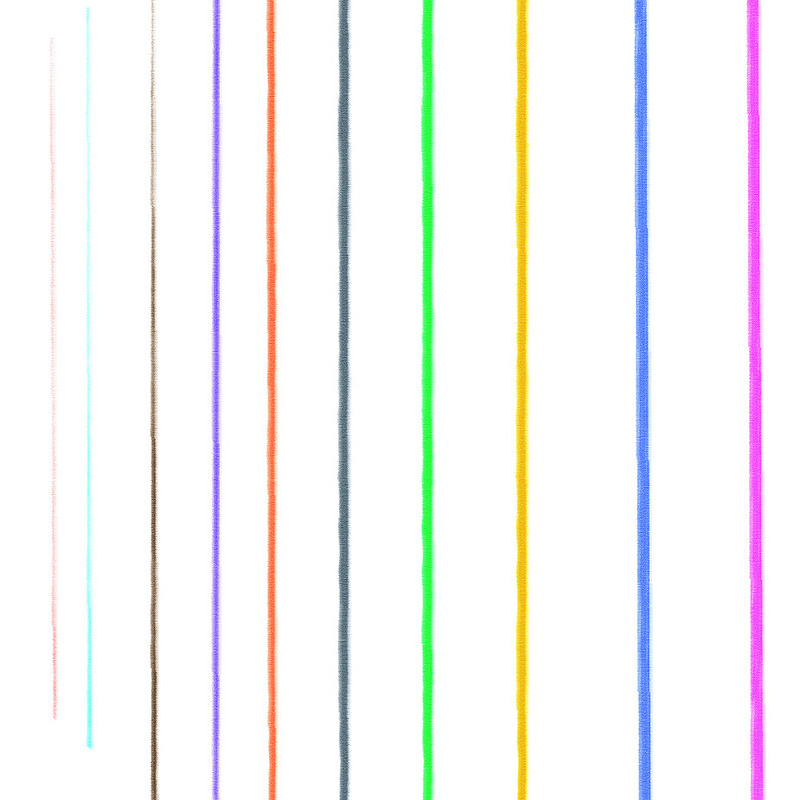

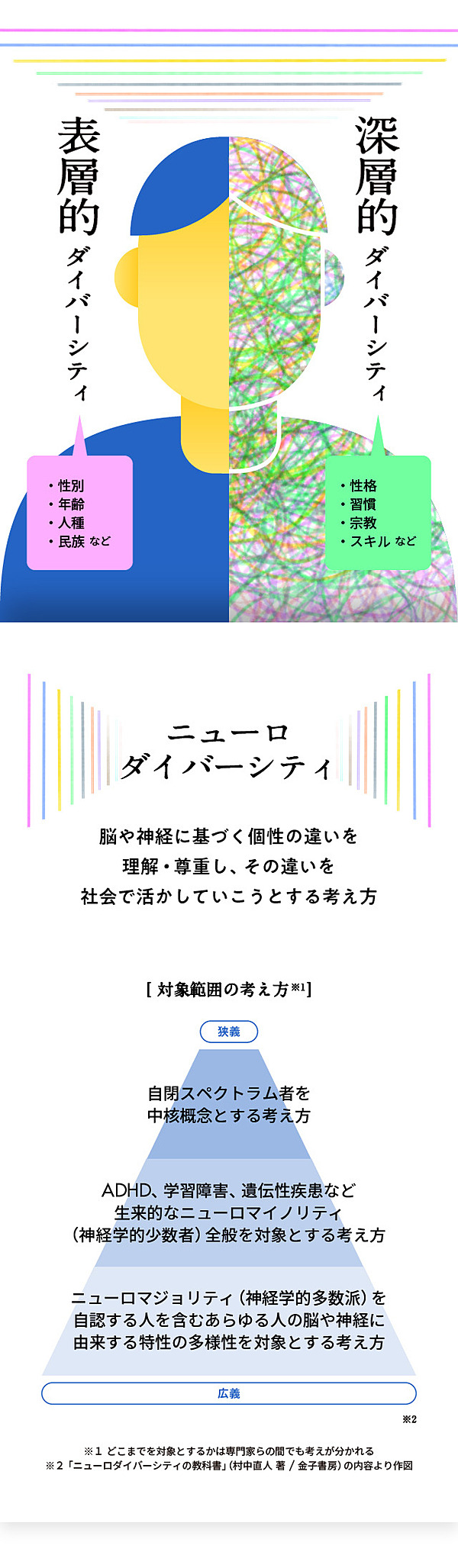

現在では、性別や人種といった「表層的ダイバーシティ」に加え、性格や宗教など内面的特性に基づく「深層的ダイバーシティ」も浸透しつつある。

また、発達障害をはじめ、脳や神経に基づく個性の違いを理解・尊重し、その違いを社会で活かしていこうとする「ニューロダイバーシティ(=脳の神経学的な多様性)」も欧米企業を中心に広がる。

こうした内側のメカニズムから人間を理解しようとする動きが生まれたことで、より多くの人に「エクイティ」の支援が広がっていく。

日本IBMグループが実施する、障害のある学生を対象としたインターンシッププログラム「Access Blue Program」 (以下「Access Blue」)。

かつては身体障害のある参加者が多かったが、近年では精神・発達障害の参加者が増加傾向にあるという。

同プログラムには2014年から9年間で延べ248人の学生が参加し、社会に巣立っている(実績は2022年7月1日現在)。

istock/shironosov

Access Blueのようなエクイティ施策は、社会的意義がことさら強調されやすい。もちろんその側面はあるが、そうした意義とは別に、企業側には得るものがある。

「端的に言えば、“気づき”です。Access Blueでは、PwDA(People with Diverse Abilities=多様な能力を持つ人びと)の方々にさまざまなトレーニングを提供し、最終的に同じレベルのスキルを身につけてもらうことを目指します。

ただ、発達障害ひとつとっても、個性は本当に複雑で、全員一律の画一的な教え方ではまったく立ち行きません。

このプログラムには、経営層のリーダーや技術職のエグゼクティブがメンターとして参加し、受講者のフォローアップを長期にわたって行います。

そのとき私たちメンターは、人の振る舞いや感じ方がいかに多様であるかを学びます。

さまざまな個性の存在を言葉としては知っていたものの、その傾向は簡単に分類できるものではなく、本質的には一人ひとりがまったく違う人間であることに改めて気づかされるのです」

「そこで私たちは、次のことを組織全体で理解するよう努めています。

誰しも生まれ持ったユニークな個性を持っている。その個性によって働きづらさを感じている人がいたとしても、それをストレートに言葉にしてわかりやすく伝えたり表現したりする人は多くはない、と。

Access Blueでは、受講者とコミュニケーションを何度も重ね、どんな環境を用意すると学習や仕事、コミュニケーションが捗るか、仮説と検証を繰り返しながら地道に答えを探り当てています。

そのくらい模索しながら進めていくことが必要です」

istock/Drazen_

「こうした受講生の方々との丁寧なコミュニケーションを通じて得た経験は、サービス開発にも大いに活きてきます。

PwDAの方たちの多様な視点は、私たちのステークホルダーや社会に対する有益なイノベーションを考える上で、とても重要なヒントになるからです。

テクノロジーで社会を豊かにすることを目指すにあたって、人それぞれの感性を知ることは何よりも重要なこと。エクイティの取り組みは、多様な視点を養うための貴重な機会でもあるのです」

目指すは「デジタル人材の裾野の拡大」

Access Blueはコロナ禍に入った2年前より、オンサイト(現場開催)からフルリモートのプログラムに切り替えられた。

すると、首都圏以外の受講生が約3倍に急増。場所の制約が解かれたことで、多様なエリアから参加者が集まるようになった。

こうした変化は障害者に限った話ではない。

「結婚、介護、配偶者の転勤。さまざまな事情で首都圏を離れ、持ち前のITスキルを十分に活かせていなかった人も、リモート社会になったことで再び働く機会を得やすくなってきていると思う」と井上氏は話す。

こうした首都圏以外で暮らす潜在的デジタル人材は、IJDSにとって大きな意味を持つ。

同社は今年1月、全国のDX案件の開発を担ってきた札幌の拠点を、地元企業などと共創しながら地域社会のDXを推進する「IBM地域DXセンター」(以下地域DXセンター)へと再編。

3月には那覇や仙台にも地域DXセンターを新設したほか、秋には九州エリアへの進出も計画している。

同社はデジタル人材の確保を急ピッチで進めているが、今は社会全体で人手不足が叫ばれる時代。

井上氏は人材の裾野を広げることに意識を向け、全国各地の潜在的デジタル人材に熱い視線を注いでいる。

「日本全体で技術者が不足している中、限られたデジタル人材の中だけで物事を考えるのはサステナブルではありません。

テクニカルなITの技術者が増えれば、私たちの社会はもっと豊かになるはず。新たなIT技術者を増やしていくことに、私たちはもっと力を注ぎたい」

そんな思いを日本IBMグループの取り組みが後押しする。

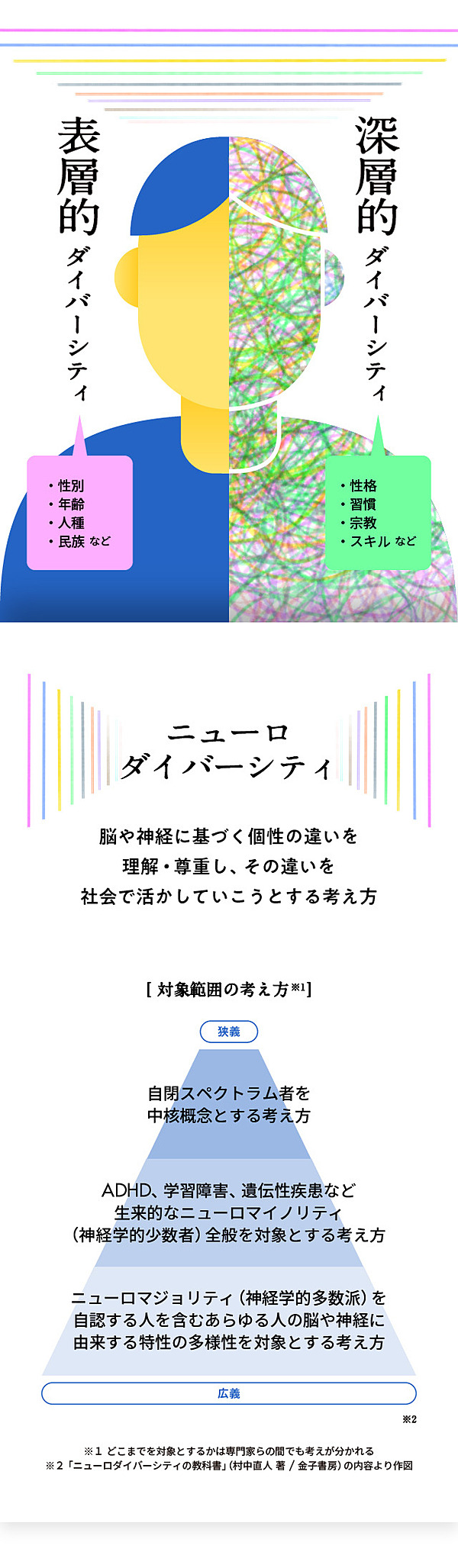

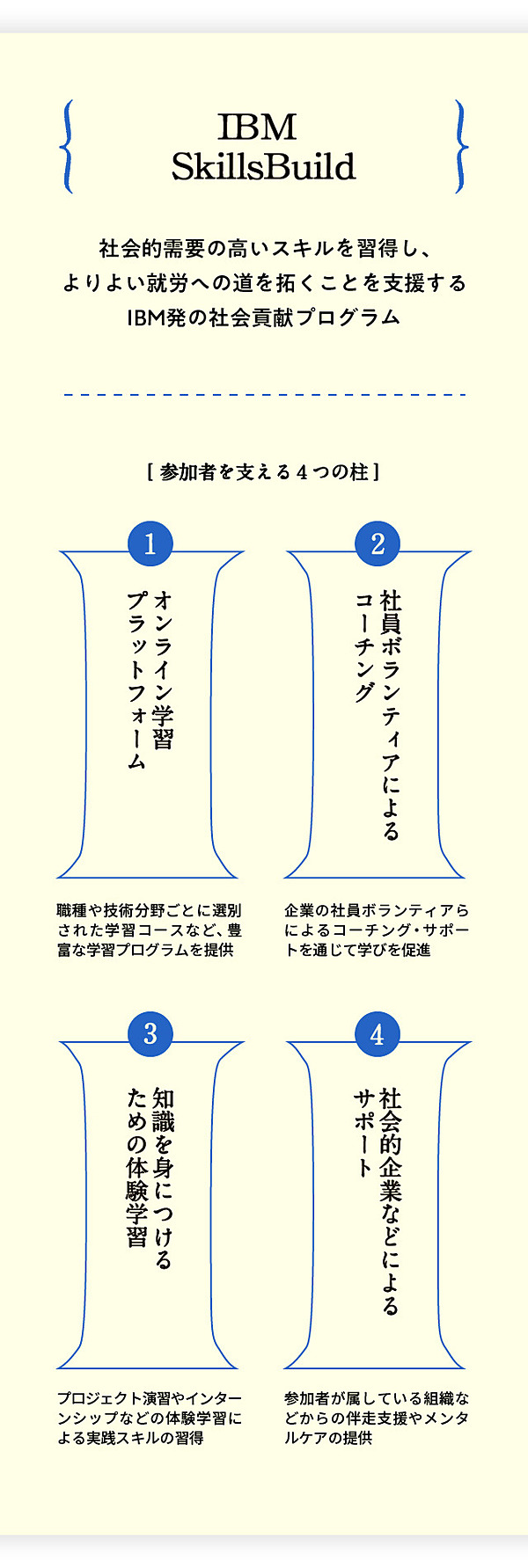

社会貢献プログラム「IBM SkillsBuild」はその一例だ。

デジタル人材の育成や就労支援にフォーカスした無料のオンラインプログラムで、汎用性の高いビジネススキルからITの基礎知識、専門知識まで、社会的需要の高い内容を広く学ぶことができる。

「結婚に伴う転居などで、一度キャリアをリセットした人が、キャリア再構築のきっかけにしていることもある」(井上氏)というように、リスキリング(学び直し)の目的で広く活用されているという。

「共創」とは、全ての関係者の個性を理解すること

潜在的デジタル人材を引き上げるには、働き方の多様性を高めることも欠かせない。

IJDSは近年、これまで以上にウェルビーイングが高い状態で働ける組織を目指して、働く場所の柔軟性を高めている。

「地域DXセンターで働く社員は、居住エリアは自由です。今はリモートワークで、どこの地域の仕事も受け持つことができる時代。状況次第で出社が必要なこともありますが、基本的に働く場所は問いません。

また、職種によって赴任の有無も選択でき、赴任なしの職種形態なら勤務先はずっと変わりません。

そこに魅力を感じたIターン、Uターン組の技術者が入社することもありますし、親の介護を希望する社員が、首都圏の事業所から地元の地域DXセンターへ所属を移すケースなどもあります」

コロナ以降、技術者がプロジェクトの前面に出られる環境が広がったことも、働きやすさにつながっている。

「コロナ前はどうしても、お客様やステークホルダーと一緒に動くメンバーが前面に出るため、首都圏のメンバーがオンサイトで打ち合わせをしているところに各地域の技術者たちがリモートで参加する、という構図が生まれがちでした。

ところがニューノーマルの時代に入り、関係者全員がリモートでつながる一つの輪の中でやり取りするフラットな世界に変わりました。その中で、実際にものをつくれる技術者たちは、より前面に出る、主役になり得る存在へと変わったのです。

地域DXセンターで働くメンバーは今、自分が望む場所にいながらリモートの輪の中で、お客様とプロジェクトメンバーと共創してものづくりに励んでいます。

私はこれも“イコールに働く”の一つの姿だと考えています」

井上氏の言葉にある「共創」は、IJDSにとって今最も重要なキーワードだ。

IBMはグローバルで 「より良い未来社会を実現する(Let’s Create)」という大きな目標を掲げる。

組織の枠を超えて地元企業、教育機関、自治体など、さまざまなステークホルダーとフラットにつながり、「共創」でビジネスソリューションをつくり上げるモデルを目指している。

地元企業、行政、教育機関、住民による地域共創DXのイメージ(画像提供:IJDS)

地域DXセンターは、まさにその「テクノロジーを活用した共創パートナーモデル」を各地域で実践する拠点。

それぞれのセンターで働くメンバーが、さまざまなステークホルダーをつなぐカタリスト(触媒)となり、地域や企業の課題を解決するソリューションを続々と生み出していく。

「共創のパートナーシップを築く上では、自分たちだけでなく、ステークホルダー全員とインクルージョンの重要性を理解し合う関係を築くことが必要だと思います」

「例えば、話し方に個性があるメンバーがいてサポートを必要とする場合、それを社内のみで共有して必要なサポートをするのでなく、時には適切な形でお客様やステークホルダーの皆様とも共有し、全体で理解を深めることも必要でしょう。

逆も然りで、お客様やステークホルダーの側に、何かしらの要因でサポートを必要とする方がいれば、それを共有していただき、現場での相互理解を深める。

多様な個性の集まりから新たな価値を生み出すには、時には、互いの理解とリスペクトをもとに、オープンにサポートし合うスタンスが必要になります。

こうしたインクルージョンへの理解がより深く浸透していくよう、お客様や関係者、ひいては社会全体にも、その重要性を伝えていきたいと考えています」

IJDSは、地域DXセンターのさらなる拡大を目指している。「将来的には日本全国に拠点を増やしていく」と井上氏。

DE&Iの視点を大切にしながらデジタル人材の裾野を広げ、全国に共創の輪を広げていく。

執筆:堀尾大悟、下元陽

撮影:小島マサヒロ

デザイン:吉山理沙

ヘアメイク:久保純子

編集:下元陽