2022/3/25

焦らなくていい。石川善樹と考える「筋の良い問い」の作り方

NewsPicks Brand Design editor

先が見えない時代こそ、「問うこと」が重要である。ここ数年でよく耳にするようになったフレーズだろう。一方で、どのように問いを作り、実際のアウトプットにつなげればいいのか、その過程がわからず行動に移せていない人は多いのではないか。

そんな疑問に応えるのが、問いを生み、育てる共創施設である「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ、以下QWS)」だ。

QWSから生まれた多様なプロジェクトの一つが、食をテーマにした「GOOD FOOD GOOD MOOD」。素朴な問いを発展させ、事業化のために資金調達するフェーズまで来ているという。

同プロジェクトをリードする志連博彦氏と、『問い続ける力』の著者であり、予防医学者の石川善樹氏の対談で、問いを起点にビジネスを創るためのヒントを探る。

筋の良い問いとは何か?

志連 石川さんは、『問い続ける力』という本も書かれていますね。なぜ、問いを立てることを重要視しているのでしょう?

石川 理由はいろいろとあります。でも結局、誰かに問いを与えられるよりも、自分で問いを立てる方が好きだからでしょうね。

問いを立てることの何が面白いって、人を巻き込めるところ。問いをきっかけに、「あなたはどう考える?」と、思考の輪がどんどん広がっていきます。

逆に、問いを解いて答えを出してしまうと、「結論はこうです、以上。」という風に、そこで思考が完結してしまう。成果も、問いを解いた人にしか帰属しません。

問いを立てて、解くチャンスをみんなで分かち合い、みんなで考える。このプロセスが、純粋に好みなのかもしれません。

志連 なるほど。石川さんにとって、実際のアウトプットにつながるような、筋の良い問いとは、どんな問いですか?

石川 仲間を巻き込みやすいという観点では、「身近な問い」を立てるべきだと思います。

結構みんな、壮大な問いを立ててしまうんですよね。今日は渋谷でお話ししていますけれど、「渋谷とは何か?」と問われても、「どこから考え始めたらいいの?」と圧倒されてしまいます。

抽象度の高い問いを立てること自体は、別に悪いことではありません。

ですが、その問いを一緒に考える仲間を見つけたいならば、誰もが不思議がっているような身近でわかりやすい問いの方が共感を呼べる。建設的なアウトプットにもつながりやすいと思います。

素朴な問いがプロジェクトに発展

志連 すごく共感します。僕たちは今、SHIBUYA QWSという共創施設で、2型糖尿病の治療用アプリを作るプロジェクトを立ち上げて、事業化に向けて活動しています。

このアプリは、血糖値を主とした個人のバイタルデータに基づいて、食事などの生活指導を行うもの。

単に血糖値を記録できる健康増進アプリではなく、薬事承認を得て、薬と同じように患者さんに処方されるデジタルセラピューティクスの開発を目指しています。

このプロジェクトを発展させる過程は、まさに問いを抽象から具体に落とし込んでいく作業だったと思っていて。

石川 ほう。最初は、どんな問いだったんですか?

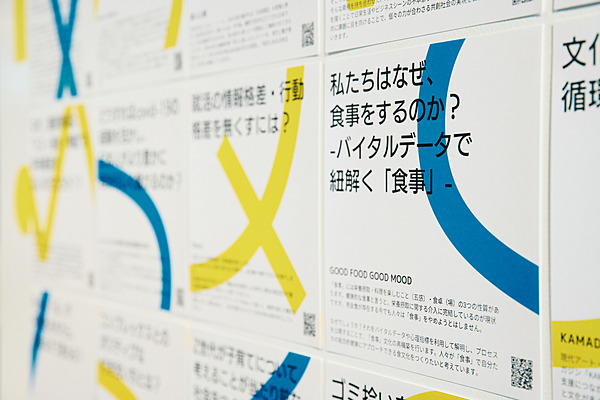

取材はSHIBUYA QWSで実施した。

志連 私たちがQWSで最初に考え始めた問いは、「おいしいとは何か」「私たちはなぜ食事をするのか」というものでした。

そもそも、おいしさにもいろいろな種類がありますよね。栄養価が高いとおいしいとか、美しく盛り付けられているとおいしい、とか。

コロナ禍で大きく生活が変わったなかで外食する機会も減り、一人暮らしの場合は孤食も増えました。

「同じものを食べても、人と食べるとおいしく感じるのはなぜなんだろうね?」といった、本当に素朴な疑問から始まったことを覚えています。

もともと1型糖尿病に向き合うというQWS内の別プロジェクトに参加する機会があり、糖尿病が日本人の5人に1人が罹患する大きな社会課題であることや、糖尿病患者が厳しい食事制限をしながら暮らしていることを知ったんです。

その社会的課題と、「おいしいとは何か」「おいしいという指標は共通化できるのか」という問いがかけ合わさって、「糖尿病患者の方にとってのおいしいとは何か」というより具体的な問いが生まれました。

そこから派生して、2型糖尿病患者向けの治療用プログラムの開発までプロジェクトが発展したんです。

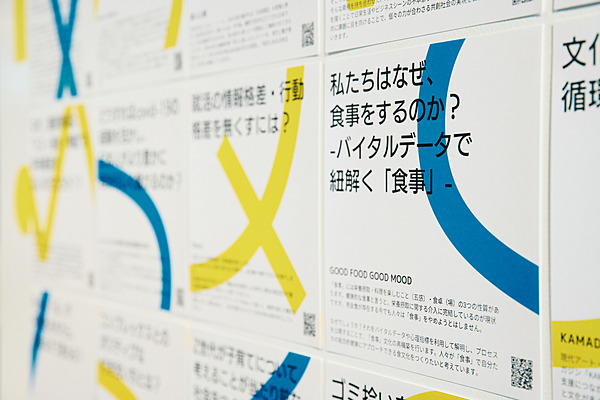

SHIBUYA QWSにはメンバーの「問い」が壁面に掲げられており、自由に見ることができる。

石川 面白いですね。先ほど血糖値のバイタルデータを使うという話がありましたが、興味深く聞いていました。というのも、今って医者や研究者といった専門家の力が弱くなっているんですよ。

人の好みも生活スタイルも完全に多様化している時代に、「病気になりたくなかったら、○○をしなさい」と専門家が言っても、もう誰も従ってくれないんですね。

そんな時に、「あなたのこの1週間の血糖値データを見ると、この食べ物は控えた方がいいですね」と言われれば納得感があるし、気をつけようと行動に移しやすくもなる。

個人のデータと治療を連動させることは、予防医学の領域でも重要性を増しているんです。

迂闊に解決策を出さない

石川 最初に生まれた問いから、治療用アプリという具体的ソリューションまでは、結構な距離がありますよね。問いをどのように育ててきたんですか?

志連 もちろんメンバーとの対話を繰り返してきましたが、3カ月に1度のQWSステージは、問いを磨く上で重要だったと感じています。

QWSステージとは、QWSで活動しているプロジェクトの進捗や、新しいプロジェクトを発表する場のこと。各業界の専門家も視聴参加しているので、問いを検証する機会とも言えます。

QWSステージでの発表の様子。

例えば我々の「おいしいとは何か?」という問いに対して、食品メーカーの方が「体にとっておいしいって何だろう?」という問いで返したり、データサイエンティストの方が「糖尿病患者にとっておいしいを表現できるデータは何だろう?」という問いで返したり。

単にプロジェクトの進捗報告をするだけでなく、多様な分野の参加者様からのフィードバックを通じて、問いをブラッシュアップするこのプロセスを経て、ずいぶん問いを発展させられたと感じます。

石川 じっくり検証する時間を取れるのはいいですね。問いや問題に対して、迂闊に解決策を出さないというのは、結構重要だと思っていて。

問題に対する解決策を発見すると、私たちはすぐに実行に移そうとしてしまいがちです。

もちろん行動力は大事ですが、最初に思いついたアイデアは、自分の原体験に基づく一面的な解決策に過ぎないケースも往々にしてあります。

そんな時は、一歩引いてその問題の構造を把握するんです。

例えば、糖尿病患者が食事制限をするのが難しいという課題をとっても、その裏には「食事に関する知識が浸透していない」「食に関心を払えないほど労働時間が長い」といった、社会的構造があるかもしれません。

その構造を可視化して、解像度を上げた上で、芯を食った解決策を練る。焦らずにこのプロセスを踏むことで、解決策の精度も格段に上がるし、仲間集めもしやすくなると感じています。

志連 なるほど。QWSにはスクランブルミーティングといって各分野の専門家に1対1で相談に乗ってもらえるプログラムもあるんです。専門家との双方向の対話を通して、抽象と具体を行き来しながら問いを磨く。

多面的に問いの構造を見直し、じっくりと向き合う姿勢は、確かにQWSで磨かれたのかもしれません。

変革は、異なる文化の交差点から生まれる

石川 メンバー集めは、プロジェクトをやる上で最重要事項の一つだと思いますが、どんな人たちで構成されているんですか?

志連 QWSって、高校生やアーティストから、アカデミックな専門家まで、本当に多様な人が集まっているんですよ。

私たちのプロジェクトの構成員もすごく多様で、バイタルデータに詳しいメンバーもいれば、ITエンジニアもいて、起業してオーダーメイドの靴を作っている、なんてメンバーも。もちろん医師の方にも協力してもらっています。

QWSは、多様な人が集まるオープンスペースだからこそ、自由に問いを立てられる。壮大な問いを立てたとしても、許される雰囲気があるんです。

自分の興味に向かって突き進んだり、似た問いを持つプロジェクト同士が融合したりと、みんな思い思いに問いに向き合っています。

石川 すごく渋谷っぽいですね。

お話を聞いていて、QWSという場所は、人を“ヒューマンリソース”ではなく“ヒューマンビーイング”と捉えているんだと感じました。

企業は基本的に人を、株主利益を最大化するために売上を伸ばすリソースと捉えていますから、成果の見えない問いは立てづらい。

一方でQWSのコミュニティは、人をヒューマンビーイングと捉えているため、たとえ成果を出せなくても、その場にいるだけでいい。QWSはそんな場所だからこそ、自由に問いを立てられるのかもしれませんね。

また歴史的に見ても、新しいものが生まれるのは「異なる文化の交差点」だと思うんですよ。

明治維新という大変革が起こったのは、長崎や山口、鹿児島など、中国やオランダとの文化の交差点でした。異なる人たちの交流があるからこそ、自分を相対化できて、そこから問いが生まれる。

それらの問いから派生して、新しい文化や思想が生まれたのではないでしょうか。

志連 確かにそうですね、面白い。多様性に加えて、事業化の前の段階の問いを持つ人たちが集まっていることも、QWSの特徴だと思います。

起業することがゴールでもないし、お金が儲かる問いを立てられた人が偉いわけでもない。

目的がはっきりしないからこその、問いの自由度が高いと考えていて。

だから、良くも悪くも隠れ家的になり、あまり目立っていないのかもしれない。渋谷スクランブルスクエアの15Fと、こんなに良い立地なのに(笑)。

問い立てから行動のフェーズへ

石川 治療用アプリとして事業化を進めているということでしたが、具体的にどう進めていくんですか?

志連 最近は血糖値をモニタリングするウェアラブルデバイスが発売されたり、Apple Watchで血糖値が測れるようになる技術が発表されたりしていて、糖尿病予防や治療に必要なデータを取りやすい環境が整ってきています。

一方でまだ当事者になっていない糖尿病予備群からすると、自分の血糖値の数値を見ても、それが何を示唆するのかわからない。

まずはその状態を変えるべく、血糖値のデータをわかりやすく読み解く指標を作りたいと考えています。例えば体温を測って39度なら体調不良だと誰もがわかる、というような指標を作るイメージです。

そういった指標を作った上で、患者さんの血糖値がこの数値以下なら良し、といった要件定義をしていきます。その定義に基づいて、この血糖値ならこの食材は控えた方がいい、といった食生活の提言を作っていくんです。

2型糖尿病向けの血糖コントロール治療用アプリ「glucose flight」。画面は開発中のもの。

石川 聞く限りかなり専門的な知識が必要ですね。薬事承認を取るハードルも高い。一般的なサービスのように、一旦ローンチして徐々にアップデートすればいい、という性質のものではないですからね。

志連 ええ、そうなんです。ここは医師の方にもアドバイスしていただきながら、進めているところです。

バイタルデータを使って食生活を定義するというのは、新しい試みで、薬事承認を受けた2型糖尿病用の治療用アプリの事例もまだありません。事例がないからこその難しさはもちろんありますが、そこにワクワクもしています。

また治療用アプリで薬事承認を取るのは、コスト面でもハードルが高いのは事実です。 ですからQWSからベンチャーキャピタルを紹介してもらい、今は資金調達に向けて準備を進めています。

石川 皆さんの場合は、とにかく実践、行動に移すフェーズに来ているんですね。

問いは、解いていくうちに、どんどん新しい問いが湧いてくるものです。問いを立てる、それを解く、を繰り返すことで知見や経験が蓄積され、良いアウトプットが出来上がっていくのだと思います。これからの発展を楽しみにしています。

執筆:田村朋美

撮影:大橋友樹

デザイン:小鈴キリカ

編集:金井明日香