2021/9/22

医薬品の提供を超え、ノーマライゼーションの実現へ

NewsPicks / Brand Design 編集者

メンタルヘルスの不調は決して他人事ではない。だが、統合失調症をはじめとしたこころの病には、今なお根深いスティグマがある。

ダイバーシティ&インクルージョンの時代にメンタルヘルスの問題と向き合う人たちが活躍できる社会について考えるべく、ヤンセンファーマが行っているSDGsの取り組みについてクローズアップする。

ヤンセンファーマ大切にしている姿勢は「Beyond Medicine=医薬品を超えて」。世界中の人々から支持され、リスペクトされるヤンセンファーマのSDGsへの姿勢。彼らの思い、そして、SDGsとビジネスを両立させ、目指す未来とは──。

60年間、知見を積み重ねてきた「こころの病」

米山 私たちヤンセンファーマはジョンソン・エンド・ジョンソングループの医薬品部門を担っています。

がん、免疫疾患、精神・神経疾患、感染症・ワクチン、肺高血圧症と多岐にわたる疾患領域に取り組んでいますが、特にこころの病──精神・神経疾患については約60年間、知見を積み重ねてきました。

その背景として、ヤンセンファーマの創業者であるポール・ヤンセン博士が最初に創薬したのが抗精神病薬だった、ということがあります。

私たちは、医薬品を提供することはもちろんですが、医薬品の提供にとどまらず、患者さんに常に寄り添い、患者さんの課題に共に向き合うこと──そして、患者さんの抱えるアンメットニーズを解消し、より充実した生活を送れるようにするために、「Beyond Medicine(医薬品を超えて)」という姿勢を大切に活動しています。

今回は、「Beyond Medicine」の活動の一つとして特に力を入れている統合失調症への取り組みについてお話しします。

統合失調症の患者さんから見えている世界とは

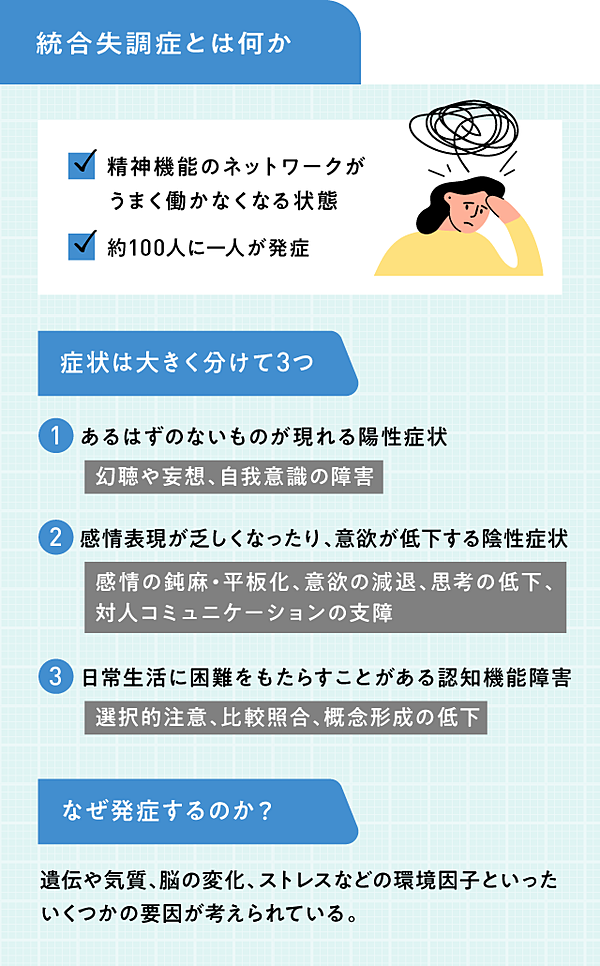

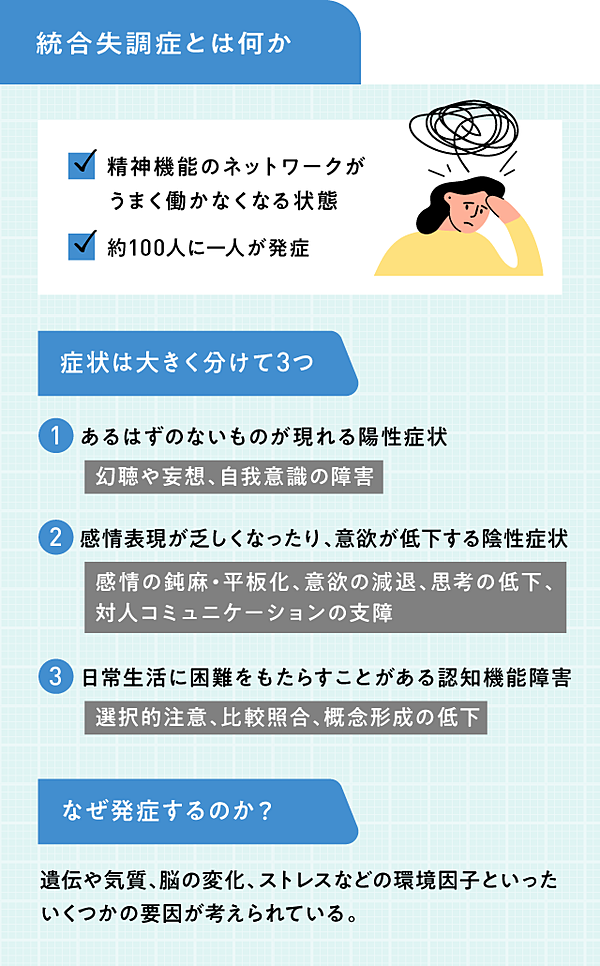

統合失調症がどういった病気かご存じでしょうか? 例えば「幻聴が聞こえる・幻覚が見える」といった知識をお持ちの方はいるかもしれません。

患者さんの数で言えば、日本には80万人。約100人に1人弱が統合失調症と診断されている、実はとても身近な疾患です(※)。にもかかわらず、どういう症状があって、どういう風に周囲が接すればいいのかはまだ十分に社会に浸透していません。

主立った症状は幻聴や幻覚、意欲の低下、認知機能の低下などがあります。もちろん症状は人それぞれ少しずつ違います。

当事者の方々には世界がどう見えているのかについては、私どものWebサイト

「統合失調症ナビ」の中で紹介している「バーチャルハルシネーション」をご覧いただくのがわかりやすいかと思います。

出所:ヤンセンファーマ

統合失調症は周囲の理解とサポートがとりわけ重要な疾患なのですが、多くの人がどんな病気か「わからない」、さらには「怖い病気」といったイメージを持っています。確かに、わからないものは不安ですよね。

2020年の春、私たちはみんな新型コロナウイルスのことがわからなくて、不安で、社会全体が絶望感に包まれていました。あの頃と比べると今は対策や情報も格段に増えて、少なくとも“何もわからなくて不安”な状態ではないと思います。

ですから、まず大事なのはこの病気について知っていただくこと。

約100人に1人弱という身近な病気であることや、脳内の精神機能のネットワークがうまく働かなくなっている状態といった知識があれば、身近な人や知り合いに統合失調症と思われる症状があった場合にも、過度に不安にならずにサポートの仕方を考えられるかもしれません。

そういった積み重ねが、当事者の方を偏見で遠ざけてしまうのを避ける、第一歩です。

ノーマライゼーション実現を目指して

統合失調症の「Beyond Medicine」の活動として取り組んでいるのが「Heart Project」です。「Heart Project」は、統合失調症を始めとするこころの病を抱えた方々に芸術、スポーツ、就労体験を通じて社会参画を後押しするプロジェクトです。

2002年から行っている「Heartアートコンテスト」は、患者さんに作業療法の一環で描いてもらった絵や、趣味で描いているものを応募してもらうコンテストです。皆さん素敵な絵を送ってくださっています。

抽象画だったり、きれいな風景画だったり。どの作品もそれぞれの個性が表現されていて、多様性そのものです。

そして、2020年からは、東京ヴェルディさんとの「Green Heart Project」を通じて患者さんへのスポーツと就労体験の提供が可能となりました。

©TOKYO VERDY

今年は新たに清水エスパルスさんとの「Orange Heart Project」と活動の幅を広げ、統合失調症を始めとするこころの病を抱える方々の「次の一歩」を後押ししています。

両クラブチームとも、クラブ創設以来、障害者サッカー教室やボランティア活動の運営を通じて、SDGsとノーマライゼーションの実現に取り組んでいます。

製薬会社であるヤンセンとはまったく違うフィールドながらも共通する理念を有している部分があり、その共通部分でのパートナーシップが実現し、SDGsパートナーとして一緒に歩んでいくこととなりました。

プログラムは、スポーツ教室、スタジアム内での就労体験、試合観戦の3つで構成されています。

両クラブチームともに、参加者の皆さまにどうしたらこの機会を有意義に過ごしてもらえるか、安心した気持ちで自分らしく楽しんでもらえるか、さまざまな工夫を凝らしてくださっており、ヤンセンとしても新たな気付きをたくさんいただいています。

疾患を持つ方もそうでない方も。ともに過ごす日常で得られるもの

例えば、東京ヴェルディさんは誰もが楽しめるサッカー教室でプロのコーチが教えてくださったり、就労体験では実際にお給料をお支払いいただいたり。

こういった取り組みを通じて、当事者の方々がスポーツを通じた人と繋がることの楽しさと、誰かと一緒に働くことの大切さを実体験できるわけです。

毎回参加者が増えており、前回は100名を超す方々にご参加いただけました。

昨年からご参加されているリピーターもとても多く、気づけば参加者同士が繋がるコミュニティにもなっています。

清水エスパルスさんは地元密着型。静岡市の精神保健福祉課の皆さまや、地元のファンの方々で構成されたボランティア団体「パルちゃんクラブ」とも連携して、地域ぐるみでサポートできる体制を整えてくださっています。

就労体験の「チラシ配布」の際に、最初は緊張で控えめだった方も、ボランティアの皆さまのサポートのお陰で、段々と声が大きくなったり、声かけのバリエーションが増えたり、自然と「パルちゃんクラブ」の輪に溶け込み、積極的になっていました。

プログラムに参加された当事者、ご家族、運営の皆さまも、体験後には、「楽しかった」、「明日から頑張っていける糧になった」、「仕事の選択の幅が広がった」など嬉しいお言葉をいただき、「このような経験は初めて」と感動していました。

©S-PULSE

実際に参加してみて驚くのは、イベントではご家族や関係者の方々もみんな同じTシャツを着て一緒にスポーツをして、スタジアム運営の仕事を手伝って、最後の試合観戦ではみんな一体となって選手を応援するのですが、誰が当事者で誰がそうでないかが全然わからないんです。

これがまさに「ノーマライゼーション」──いわば“疾患を持つ方もそうでない方もともに過ごす日常”なんだと実感できます。

やはり体験することで得られるものは、見たり聞いたり読んだりするのとは全く違うもの。この場をぜひ多くの方に体験していただきたいと思います。

こころの病に対するスティグマをなくすために

私たちが活動するうえで常々痛感しているのが、世の中に存在する、こころの病に対するスティグマです。当事者の方々に対する誤解や偏見がまだまだ多いのが現実です。

このスティグマをなくすためには、「パートナーシップ」が鍵となると思っています。

東京ヴェルディさん、清水エスパルスさんのお陰で、私たちだけでは届けられない方々に、この疾患や活動のことを知っていただくことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。

これはまさに、SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」。長年多くのファンに愛されているサッカーのクラブチームと一緒に活動ができることで、パートナーシップの価値を実感しています。

活動機会の創出はもちろん、周囲の理解を促していくことの両輪に注力し、これからもこの活動に共感してくださる方々の輪が広がっていくといいなと考えています。

2030年は通過点。継続・当たり前になっていく社会を

SDGsは2030年までに達成する目標とされていますが、私たちは2030年という数字はさほど重要視していません。2030年と言わず、明日にでもそんな社会になってほしいと心から願っているからです。

2030年で目標を達成して終わり、というのも違います。何よりも大事なのは、年齢、性別、障害の有無に関わらず、みんなが一緒に活躍できるノーマライゼーション社会が実現することです。

統合失調症をはじめとしたこころの病を抱える方々が社会の中で病をコントロールしながら、周りの目を気にせずに、普通に生活できること。

このようなノーマライゼーションの実現に向けて活動している私たちにとっては、2030年は単なる通過点であり、継続し続けることが何よりも大切です。

ジョンソン・エンド・ジョンソングループではDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)に取り組んでいます。

年齢、性別、国籍、障害の有無など、「見える多様性」と「見えない多様性」がこの社会に存在します。統合失調症を始めとした こころの病も「見えない多様性」の一つです。

私たちがSDGsで特に力を入れているのは、3番「すべての人に健康と福祉を」、5番「ジェンダー平等を実現しよう」、17番「パートナーシップで目標を達成しよう」です。3番は私たちのビジネスそのものです。

3番も5番も、重要なのは「想像力を持つこと」かもしれません。

例えば、「この方はもしかしたら目に見えない病を患っているのかもしれない」「この方は人には打ち明けられていないものを抱えているかもしれない」と想像力を持つことで、コミュニケーションは変わってくるはず。

当事者の方々への想像力を持つきっかけとして、10月10日に「世界メンタルヘルスデー」があります。ぜひ、この日をきっかけに、こころの病に少し思いを致してみていただけると嬉しく思います。

誰でも、たった一人で「次の一歩」を踏み出すのは勇気がいること。だからこそ、私たちは「Heart Project」を通じて、みんなで一緒に「大きな次の一歩」を踏み出したい。

「誰一人取り残さない」というSDGsの目標を達成するためにも、この活動を続けていきたいと思います。

執筆:朝井麻由美

撮影:竹井俊晴

デザイン:田中貴美絵

編集:奈良岡崇子