2021/6/3

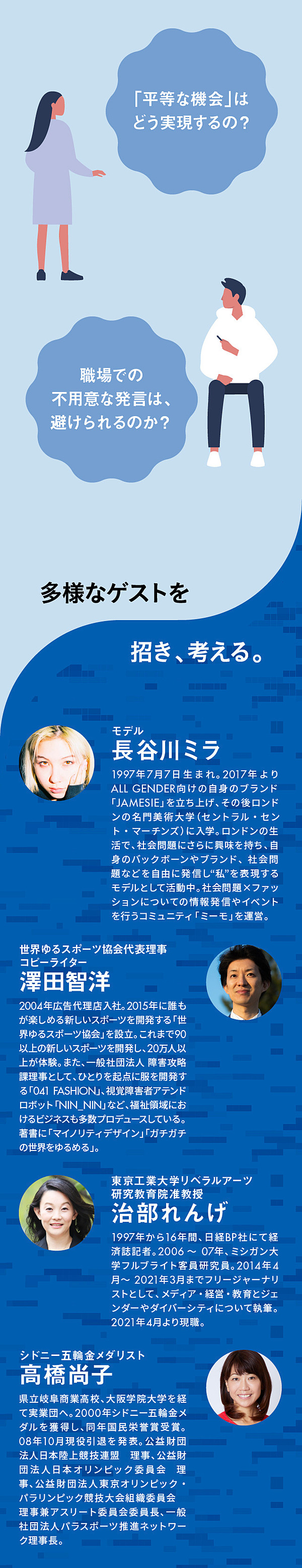

【無料イベント】高橋尚子、長谷川ミラ、澤田智洋らが「日本のダイバーシティ」を捉え直す

Newspicks Studios Senior Editor

本記事ではイベントに先立ち、今ビジネスシーンで語られるダイバーシティ(多様性)、イクオリティ(平等な機会)、インクルージョン(受容と活用)の課題について、治部れんげ氏に伺った。

ダイバーシティ&インクルージョンは「常識」

──経営におけるダイバーシティ&インクルージョン戦略が日本でも重視されるようになったのは、いつ頃からでしょうか。

治部 「ダイバーシティ経営」は、多様な顧客を想定しなければグローバル化した世界で勝ち残っていけないという思考に端を発した「経営戦略」だと思います。

日本企業で意識されるようになったのは、人口の自然増減数が初めてマイナスとなった2005年頃からだと思います。その後2015年の国勢調査で初めて人口が減少したことで、より強く意識されるようになりました。ダイバーシティという言葉への理解が“常識”のように捉えられ始めたのも、その頃ではないでしょうか。

専門家たちはもっと前からマイノリティに関する問題を提起していましたが、意思決定権者たちが「このままではまずい」と気付いたきっかけは「経済的要因」だった。

人口減少に直面して、市場がどんどん縮小していく中で、労働力を「元気な男性」だけに限定していたら、働き手はいなくなってしまう。そこからお尻に火が付いて、ダイバーシティ経営の実現に取り組む企業やリーダーが出てきた印象です。

──そうして会社側が多様な人材を活用しようとすることで、社員の個々の能力が最大化したりポジティブな効果がもたらされたりする可能性もあります。

治部 社員が職場を安心できる場と思い、正当に評価されると思えることで、持っている潜在能力を最大限出せるようになります。

私自身、20年近く会社員の経験があり、様々な上司のもとで働いてきました。

特に印象的だったのは、ある雑誌の編集長です。彼はとにかく部下を褒め、提案をほとんど全て「いいね!」と受け入れていました。妊娠・出産する社員や、うつ病で数カ月休んだ社員については、会社の人事制度を全て活用できるようにサポートしていました。彼は新しい雑誌を立ち上げ、大きく売り上げを伸ばしていました。

このような資質を持つ管理職に何人も会ったことがあります。

ダイバーシティやインクルージョン、イクオリティという言葉を、彼・彼女たちが意識しているかいないかわかりませんが、個人が活かされ、ワークライフバランスを取りながら活躍でき、新しい発想が出てくる組織になると思います。

逆に、インクルーシブではない環境や、不公平を感じるような文化のもとでは、職場で働く社員が疑心暗鬼に陥ってしまい、自己保身にエネルギーを使わざるをえず、組織としてのパフォーマンスも落ちてしまいます。

── 一方で、世の中の潮流や、企業戦略としてダイバーシティ経営が掲げられる意味は理解しつつも、なんとなく腹に落ちない、気持ちが追いつかないといった人もいるように感じます。

治部 日本の大企業はまだまだマジョリティ層を採用できているからだと思います。

マクロな視点で見れば人手不足だと分かってはいても、実際に「採用できない」という課題に直面しないと、危機感を覚えることはない。

それどころか、未だに「女性を登用すると経営的にどうメリットがあるのか“数字”はありますか」と聞いてくる人さえいます。これまでに数え切れないほど、この質問を受けました。

率直に申し上げて、今そんな質問をする組織は非常に遅れています。もう、人を属性でカテゴライズして効果を考えている場合ではないんです。

日本IBMで取締役を務めた内永ゆか子さんは、2000年代に「きちんと証明されてからやるのは経営ではない。ほぼ間違いないという段階で決断し、覚悟を決めて進める。それがトップの仕事でしょう」*とおっしゃっています。

経営は、全ての要素が不確実な中で意思決定をしていくものである、と。

私も「お尻に火が付いてから人材投資に取り組むのは“経営”なのか?」と問いたいです。本来経営は、先を見通して変革を進めていくべきものだと思いますから。

企業でダイバーシティが進まない理由

──近年DXの重要性が叫ばれ、実際に企業のデジタル投資は急速に進んでいます。それに比べて、ダイバーシティなど組織改革の分野になると意志決定が遅いように思うのですが、その理由はなぜでしょうか。

治部 「理屈やキーワードとしてその重要性は理解できているが、どうもやる気にならない」人たちが多いことが理由の1つ。これまで生きてきて、ずっとマジョリティだった人たちですね。

でも、そのなかでいわゆる「元気な男性」であっても、ダイバーシティに関する理解が早い人はそれなりの数います。その人たちは、自身でマイノリティの経験がある場合が多い。例えば、苦学生だったとか、共働きのパートナーの苦労をそばで見てきたとか。生きていく中で、差別や違和感を経験したことがある。

こんな話もあります。外資系に勤めているとても優秀な日本人男性が、いざアメリカ本社のミーティングに出たら、言葉の壁から、自分の業績をうまくアピールすることができなかった。環境が変われば、自分も“マイノリティ”になるのだと痛感したそうです。

自分自身のマイノリティ経験によって、異なる立場の人の気持ちが分かるようになる。その経験を持たない人たちが意思決定権者にいることが、組織改革が進まない大きな要因のひとつだと思います。

課題の根本は、どこにある?

──組織のダイバーシティ実現の鍵として、イクオリティ(平等な機会)が注目されます。企業におけるイクオリティ(平等な機会)に関して、治部さんが最も課題だと感じていらっしゃるのはどんなことですか。

治部 平等な機会や権利、人権について、理解がない人が多いことです。特に、日本の中でエリートとされる人たちの関心がとても低い。

日本人女性であれば男性と同じ教育を受けられるようになりつつありますが、外国人の親を持つ子供たちの中には、学校に行けていない子もいます。

セクシャルマイノリティの問題でも、たとえ自分がシスジェンダーで異性愛者だったとしても、理解しようとする姿勢は当然だと思います。

ビジネスシーンにおいて、そうした困っている人に対しての理解や、基本的人権の侵害への関心がない人が多い。

ダイバーシティやイクオリティ(平等な機会)といった言葉があろうがなかろうが、基本的人権の概念があれば「これはおかしい」「何とかしようよ」という声が上がるはずです。

一人ひとりを尊重することがビジネスや社会において重要なのは言うまでもなく、その欠如があらゆる機会の損失にもつながっています。

例えば企業が優秀な人材をしっかり確保しておきたかったら、パフォーマンスを十分に発揮できるよう、その人らしい自然な生き方が実現できる環境を整えることが重要です。

優良でグローバルな企業ほど、そうした「人を大切にする」文化が根強いと思います。

──最後に、日本がインクルーシブな社会となるため、個人として何かできることはあるか、アドバイスをお願いします。

治部 身近にダメ出しをしてくれる人を確保することだと思います。

学生時代の友人や、配偶者、兄弟、親戚、子供、どんな関係性でも、どの年代の人でも構いません。いつでも本音でダメ出ししてくれる人がいると、間違いに気付けるきっかけが持てると思います。

そういう存在が身近にいると、常に「もしかしたら自分は間違っているかも」という考えが頭をよぎる。すると大きく道を踏み外すことはないし、もし間違ったとしても人の意見に耳を傾けられるので、修正がききやすいと思うんです。

部下からダメ出ししてもらえるくらい隙のある人のほうが、きっと今の時代には良いマネジメントができるんじゃないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

誰もが自分らしくいられる社会に向けて、個人や企業ができることは何か。

ダイバーシティのその先へ──E&I(イクオリティ&インクルージョン)がもたらす、これからの未来とは。続きは、6月16日(水)に多様な登壇者とともに対話します。ぜひご参加ください。

執筆:水沢環

編集:川口あい、株式会社ツドイ

デザイン:斉藤我空

*引用:日経ビジネス(2008年03月10日号)

特集 だから女は働かない 見せかけ「女性活用」 第3章「明後日の危機に立ち向かえ」