2020/12/28

【必見】本物の「変革人材」になるための学び習慣とは

NewsPicks Brand Design Editor

激動の2020年を経て、日本を支えてきた伝統的な社会や企業の仕組みは変化を求められている。あらゆる場面で組織再編や戦略の再構築が急務となっているのだ。そこで渇望されるのが、企業やビジネスを活性化させ、アップデートしていく「変革人材」だ。

本記事では「変革デザイナー」として大手企業のリーダー育成やダイバーシティ推進を支援する佐々木裕子氏と、企業内の新規事業開発や企業変革を手がけるコンサルティング・ソリューションカンパニーであるアルファドライブのCEOを務める麻生要一氏の対談をお届け。

麻生氏はニューズピックス執行役員として、NewsPicksの仕組みを用いた、企業内の変革人材の創出や企業変革を促進させる事業「NewsPicks for Business」も統括する。

ビジネスパーソンが、組織や事業を刷新する人材となるには、一体どのような学びが必要なのか。明日からできる「第一歩」を聞いた。

あなたはどっち?企業変革に必要な2種類の人材

麻生 いま、企業は「変革」を迫られています。

新型コロナウイルスの影響に加え、人口減少、技術革新の急加速、国内GDPが戦後最大の落ち込みを記録するなど、かつてないほど不確実性の高い時代になっている。

私たちは日頃、大手企業を中心に新規事業開発の仕組みづくりの支援や、NewsPicksを用いた組織開発・イノベーションの創発を支援しています。その中で、企業の「変革人材」へのニーズの高まりを強く感じます。

佐々木 私は「変革デザイナー」として大手企業の経営・人材戦略やリーダー育成のサポートをしていますが、まったく同感です。

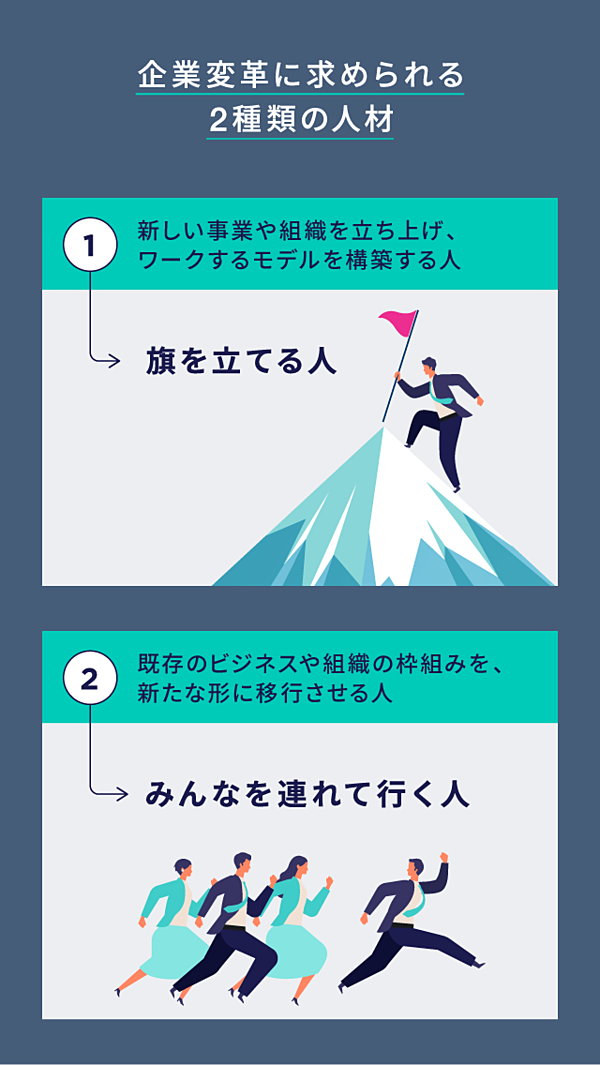

ただ、経験を重ねるうちに「企業変革には2タイプの人材が必要だ」と思うようになりました。

まず1つは、一般的に言われる「変革人材」。事業や組織を立ち上げて新たなビジネスモデルやKPIを構築し、企業のキャッシュエンジンを作るポテンシャルを持っている人、と言い換えることもできます。

もう1つは、既存のビジネスポートフォリオや組織体制を新たなスタイルへとトランスフォームできる人。

前者がいくらすてきなビジネスモデルを作っても、組織が動かなければ意味がありません。変革を成し遂げるために、2タイプの「変革人材」が必要なのです。

麻生 旗を立てる人と、みんなを連れて行く人。それぞれの役割が重要だ、ということですね。

佐々木 そうです。一部のスタートアップは例外ですが、企業が大きくなればなるほど、社員が同じ方向を向けるかどうかが、重要なファクターとなります。

後者の人材は意外と価値が認識されていませんが、間違いなく変革の鍵を握っています。

まずは「小さな」成功体験でいい

麻生 いまお話しいただいた「ビジネスをトランスフォームし、皆を連れていく人材」とは、具体的にどのような人でしょうか。

大規模な業務変革の経験や社内人脈が必要なのかな、と想像しますが、そういった経験を持つ人は稀だと思います。

佐々木 もちろん、そういった要素も必要ですが、身近な例でいうと、「企業内の『当たり前』を壊す実験」を多くしている人が一番近いんじゃないでしょうか。

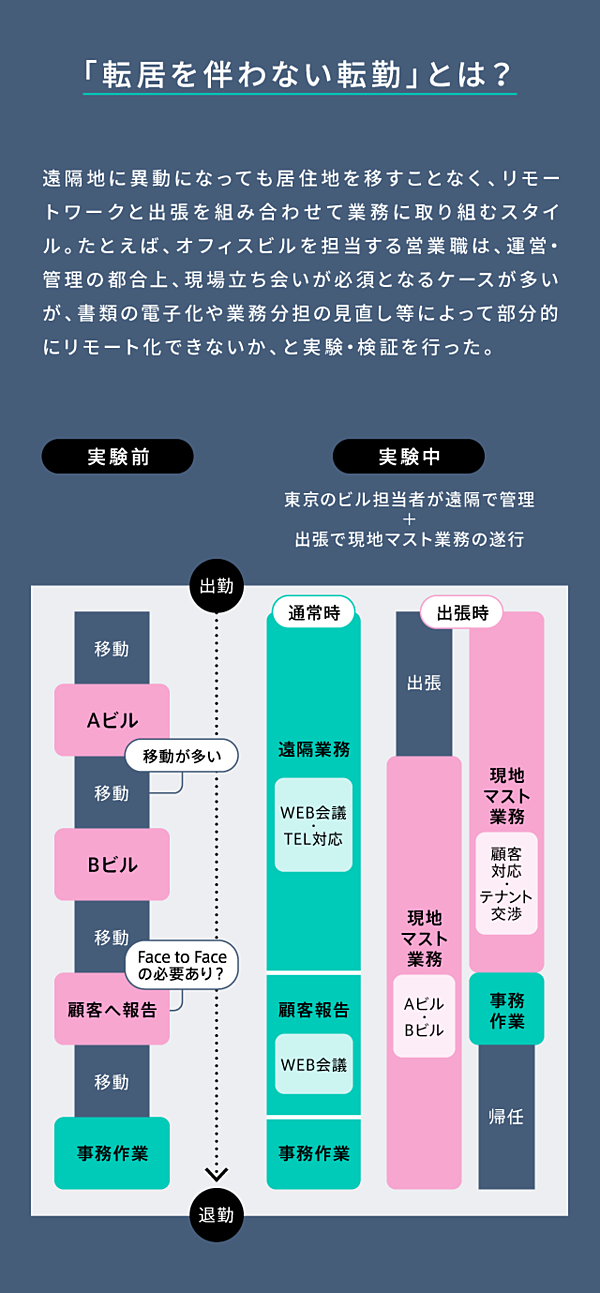

たとえば、チェンジウェーブが企画・運営する「エイカレ」という変革プラットフォームで、昨年、ある企業の営業職の女性たちが「転居を伴わない転勤」というプロジェクトを行いました。

その企業はオフィスビルや商業施設等のトータルマネジメントをしているのですが、コロナ前だったということもあり、リモート可能な勤務は45%程度が「当たり前」でした。

ところが、彼女たちは「もっとリモート化できるのでは?」と考え、1カ月間、転居組と在留組とで別れて実験をしてみたんです。

すると、実は業務の85%がリモートで可能だと判明した。

そこで、その結果を元に経営層に交渉し、今年から「転居を伴わない転勤」が制度化に向けて動きだしたんです。

麻生 面白いですね。仕事の上で感じたモヤモヤを検証し、少しずつ行動することで状況を変える。これは、新規事業の立ち上げにも共通しているな、と感じました。

私たちは「Will」と表現していますが、まずは取り組みたい課題や本当に「やりたいこと」を追求する。そこを出発点として、周囲の人を巻き込みながらプロトタイピングしていきます。

佐々木 そうですね。新規事業も社内制度の改善活動も、まずは少しでも良いから、動いてみるのが大切。

小さな成功体験の積み重ねこそが、大きな挑戦に繋がっていくのです。

そして、第一歩としておすすめなのが、他業種や異業種の人から話を聞いて、自身や会社の常識を疑うことですね。

麻生 ええ。まずは視野を広げて自分の現在地を確認する。この重要性は、NewsPicks for Businessが行っている事業・組織開発でも強く意識しているところです。

「情報収集」と「テーマ設定」を行き来せよ

麻生 変革の旗を立てる人と、みんなを連れて行く人。どちらにせよ「Will」が必要かと思いますが、ビジネスパーソンの中にはそもそもやりたいことがない、もしくは見つからない、と感じる人も少なくありません。

彼・彼女たちに対し、佐々木さんなら、どうアドバイスしますか。

佐々木 「やりたいこと」を明確に言語化していなくとも、たとえば「仕事を進める上でここは変だな」とか「組織がこう変わったらもっと良くなるのに」と感じることはあると思うんです。

大きな話でなくとも、居酒屋で同僚と飲みながら話すような、そんなレベルでいい。

それでも見つからない場合は、仮置きしてみるのも一つの手だと思います。

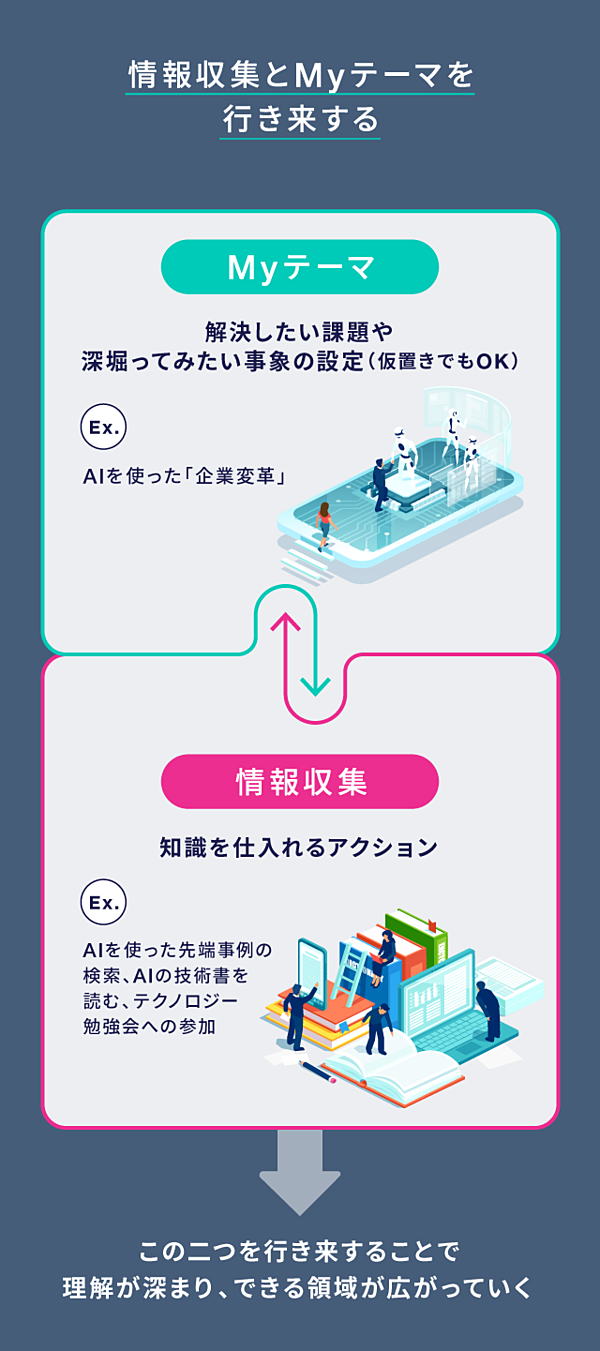

自分が取り組んでみようと思える領域、私は「Myテーマ」と呼んでいますが、それが決まると学びや情報収集もぐっと捗るのではないか、と。

必ずしも仕事に関する内容でなくても大丈夫です。

麻生 やみくもに広い情報の中から自分に適したものを探すよりも、「Myテーマ」に紐づけて知識を仕入れたほうが、アウトプットが明確なので効率が良いですね。

佐々木 ええ。目的なく情報ばかりを集めるのではなく、かといって課題やテーマばかりを一生懸命探し続けるのも違う。

バランスよく、この2つを行き来して理解を深め、範囲を徐々に拡大していくと良いと思います。

麻生 情報収集とテーマや課題の設定は、相互に作用する。そう考えると、自分が向いているほう、得意なほうから進めていくべきかもしれません。

佐々木 そう思います。まずは広く知識を身につけ、そこから自分に合ったテーマを決めていくのもよいでしょう。

どちらからスタートするにせよ、最終的には得た学びを「Myテーマ」に紐づけてアクションできるか。それが重要になるでしょうね。

明日から始められる「学び習慣」とは

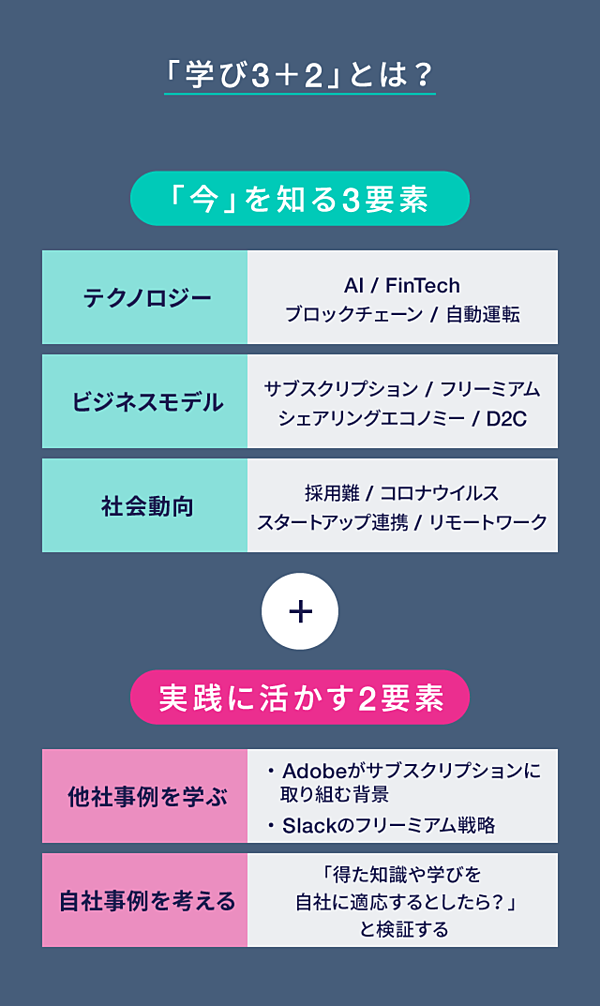

麻生 「変革人材」になるための学びとして、私たちはテクノロジー、ビジネスモデル、社会動向といった、先端知識のキャッチアップに加え、他社の事例と自社への活用方法を考慮する「学び3+2」という手法を提示しています。

これまでの学びは、「過去事例」をフレームワーク化し、再現性をもたせることで成立していました。

ですが、不確実性の高いこれからの時代は「今と未来」の情報を仕入れ、社会の変化に対応していく必要がある。

いま、佐々木さんにお話しいただいたのは、この「+2」の部分、他社事例と自社への活用方法の検討に直結する話だと感じました。

佐々木 たしかにそうですね。「学び3+2」では、具体的にどんな手法をすすめているんですか。

麻生 私たちが提案しているのは、動画や体験を用いた直感的な学習スタイルです。

もちろん、本から過去のフレームワークを抽出し、ロジックや理論を学ぶことも重要です。ですが、新たなコンセプトが日々生み出される今、テキストだけでは得られる学びに限界がある。

先端テクノロジーが創る社会像は、本で読むより、おそらくデモムービーを見るほうが素早く理解できますから。

佐々木 同感です。もちろん、ロジカルシンキングは企業戦略を考える上で欠かせない要素ですが、それ以上に直感的に物事を把握し、感情を乗せて意見を伝えられるかどうかが、重要になってきていると感じます。

企業変革で重要なのは、「人の心を動かすこと」。ロジックだけでは人は動きません。

もう1つ、直感的な把握力を上げるために、おすすめの学習法があります。自己流なのですが、「スライド資料の写真選び」です。

というのも、写真選びは「伝えたいことをイメージで表現する」ための訓練になる。ロジックだけではなく、直感的に人々をワクワクさせられるかどうか、が重要です。

かくいう私も、コンサルティングファームに勤めていた頃は、資料に写真を全く使っていなかった。ですが、今はふんだんに使っています。

麻生 なるほど。ユニークですが、話を聞いて腹落ちしました。この方法ならば、すべてのビジネスパーソンも明日から始められそうです。

スライド資料の写真選びを継続的に続けるうちに、勘所がつかめるようになってきました、と佐々木氏。

佐々木 もう1つ変革人材に必要なのは、自分を客観視する「メタ認知」の能力。人を動かす上で、発言や思考にブレがないことは非常に重要です。

等身大の自分を俯瞰的に理解して、一貫性や誠実さを持ち続けられるかどうか。これが、今まで以上に求められるようになるのではないか、と。

麻生 同感です。メタ認知の力を育むためにも、「Myテーマ」を設定して自分を省みる機会を作ったり、自分以外の他者と積極的に視点や意見を交換したりする。

大手企業を中心に、さまざまな企業でご利用いただいている社内向けサービス「NewsPicks Enterprise」でも、ニュースへのコメントを通じて社員同士が学び合うきっかけ・空間作りを大切にしています。

年末年始の時間があるタイミングだからこそ、まずは身近なところから始めていけるといいですね。

執筆:高橋智香

編集:大高志帆

デザイン:月森恭助