2021/1/14

元NASA研究者が地産地消に本気で取り組む「やさいバス」の正体

NewsPicks Inc. brand design, editor

急増した「地産地消」ニーズ

2020年、コロナ禍で世界中の都市がロックダウン。遠くへの移動を制限された市民は自宅周辺の生活圏へ目を向けはじめ、通勤やレジャーなどにさまざまな生活様式が変化した。

そうした「ニューノーマル」の一つとして、近隣の産地から食材を購入する「地産地消」が改めて注目を集めている。

1月14日配信の番組『モビエボ』では、新時代の食材の流通に注目。「やさいバス」を運営する株式会社エムスクエア・ラボ代表取締役社長の加藤百合子氏が登場した。

静岡県の小さなエリアから始まった地産地消のサービスがコロナ禍で急拡大。今、全国から引き合いが相次いでいる。

番組『モビエボ』なぜ地産地消は難しい?最先端の青果流通に迫る(14日22時より公開)

東大卒NASA経由、2児の母が起業

「幼い頃から食料問題や環境問題に関心があった」と語る加藤氏の経歴は異色だ。

東京大学農学部で農業に関するロボットアームの研究をした後、英クランフィールド大学で「スプリンクラーロボット」を作り、10カ月で修士号を取得。米NASAでは「宇宙ステーションで植物を生産する」というプロジェクトに参画した。

帰国後はキヤノンや静岡の産業機械メーカーの研究職に就き、2人の子どもを育てながら活躍した後に独立。「エムスクエア・ラボ」を設立した。

農薬を散布したり雑草を踏むロボットを開発するなどさまざまなサービスを展開するなか、加藤氏らが2017年から静岡県で始めたのが「やさいバス」だ。

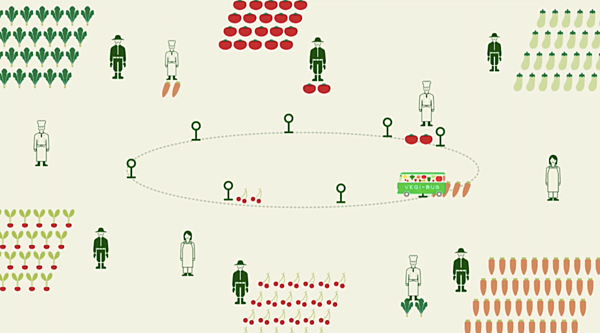

番組『モビエボ』より。バス停に持ち込まれた生産物が地域を巡回していく。

採れたての青果を生産者があらかじめ指定されている「バス停」に持ち込むと、やさいバスがピックアップ。

静岡県内のバス停を巡回しながら、集荷と配荷を同時に行っていく。買い手は、アプリから野菜を予約購入し、最寄りのバス停で「降りた」野菜を受け取る仕組みだ。

一見、容易に考えつきそうなこの「やさいバス」が、なぜ全国から注目を浴びているのか。その背景には、農業界が抱える流通問題があった。

中央に集める市場流通の限界

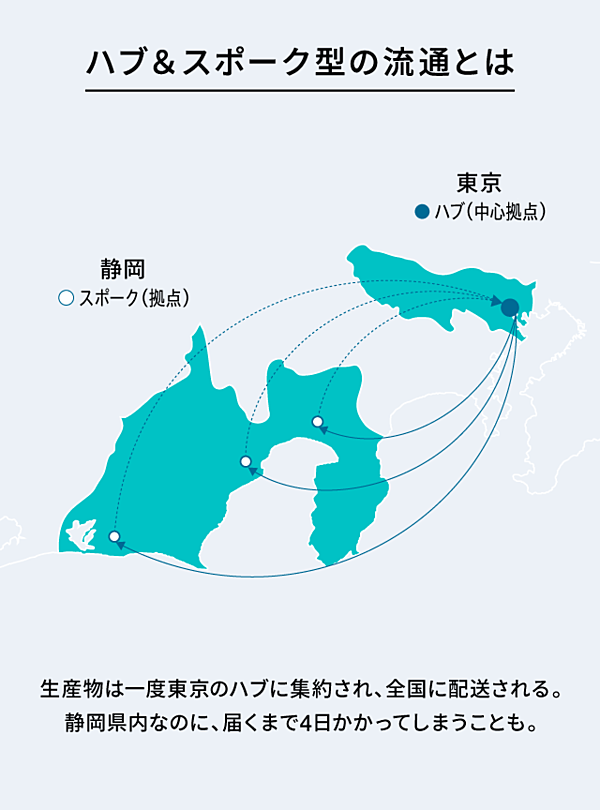

戦後、まだ流通網が不十分だった頃、限られた食料を全国各地にあまねく届けるべく、アメリカの「ハブアンドスポーク(Hub and Spoke)」型の流通が確立されていった。

各地の食材や貨物を中心拠点(ハブ)に集約し、拠点(スポーク)ごとに仕分けて運搬する輸送方式だ。

大量の商品を全国に流通させる効率は良いものの、その配送にかかる時間と費用、環境への負荷は大きい。

鮮度の良い野菜を届けたいはずが、一度ハブに集荷されるため、数kmしか離れていない隣町に届くのに数百キロを移動し、4日かかることもある。

物流コストがかさみ、農家の手元に残る利益は価格の40%ほどになっているのが実情だ。

番組『モビエボ』より。「市場流通では、農家から農協、市場、卸、スーパーと流れていく。マージンがかかるので、農家から安く買いたたいて、消費者に高く売るしかなくなってしまう」

農家の利益率は従来の2倍、85%に

やさいバスは、地域内で農作物を流通させることで物流コストを減らし、農家の利益率を上げようという取り組みだ。

配送料は消費者が負担し、農家がやさいバスに支払うのは、システム手数料の15%のみ。農家の利益率は85%と、一般的な市場流通の2倍以上だ。

「やさいバスをうちの地域にも」

そんな要望を受けては全国を飛び回り、各地にあった物流の実現に向けサポートしている加藤氏。

農業とモビリティを組み合わせた取り組みがスズキの鈴木修会長にも認められ、2020年6月、スズキの社外取締役にも就任。スズキにとっては、加藤氏が初の女性役員でもある。

加藤氏が今、農業とモビリティを通じて描いているビジョンとは、新時代の食卓のあり方とは──。

大量輸送から、「それぞれに最適」な物流へ

──コロナ禍で、移動や流通の価値観や概念が大きく変わりました。加藤さんが番組の中で、流通を「江戸時代の形に戻す」と話されていたのが印象的です。

加藤:これまでの市場流通では、規格通りに作った大量の野菜が必要でした。

しかし食の価値観は変化し、消費者のニーズも多様化しています。ニーズに合わせた少量多品目の青果や、完熟を待って収穫したおいしい野菜は、今のままでは流通しにくい。

いいものを作って利益を上げたいという農家のモチベーションがなかなかかなえられませんでした。

やさいバスが、おいしい野菜を届ける新しい仕組みとして選択肢の一つになれたことは大きいと思っています。

この仕組み自体は、実は新しいものではありません。大量輸送ができる前、江戸時代の小さな流通に戻すようなイメージです。

地方で作って都会に運ぶのではなく、地方で作って地方で食べる。まさに「地産地消」ですね。

──地産地消はこれまでにも語られてきましたが、なぜ今注目されているのでしょうか。

これまでの地産地消は、ある種ライフスタイルの一つ。輸送時の排気ガスや燃料、CO2排出の多さなど環境保護の視点から提案されてきました。

ただ、意識はしていても、スーパーで野菜を買う方が便利。生活に浸透していたと言い難い。

しかしコロナ禍では、その利便性の基礎にあった物流が滞ってしまった。スーパーでも品薄になった商品がありましたよね。

特に2020年3月から5月にかけては外出自粛も受け、身近なものに目を向けざるを得なくなったんです。

(audriusmerfeldas/istock)

日本中の人々が「近くにいいものがあったじゃん!」「近くに助け合える人もいたね」と気づき始め、郊外では地方経済の豊かさを再確認できたんじゃないでしょうか。

誰もが経験のない事態に直面し、勝つために周りを蹴落としたり、負けないために大規模化するという価値観が崩れたようにも感じました。

「これは資本主義との戦いだ」

──やさいバスを始めた頃から、価値観のシフトやニーズは見越していたのですか。

半年でここまでガラッと変わったのは驚きです。でも、最初から、これは「資本主義への戦いだ」と思っていて(笑)。

消費し切れないほど生産し流通させ、それで大きな利益を生むことに違和感がありました。生産者と消費者の持続可能な関係は、資本主義一本では無理があると思っていたんです。

日本では「ハブアンドスポーク」型を取り入れて効率的にはなったけれど、野菜全体、農業全体で考えると全然最適ではありません。CO2も排出し続け、環境にも負荷が大きい。

分散したものを分散したまま流通させる仕組みがなかった時代はそうせざるを得なかった。しかし今はITでもっと効率よくできるはずです。

わざわざ全国に行き渡らせる必要はなく、分散したものは分散したまま、みんなで「それぞれの効率」を見つけていこうとしています。

「半完成」を地域に合わせて最適に進化させる

──「それぞれの効率」、ですか。

やさいバスは単なる仕組みで、それだけでは「半完成」です。

地域の人たちが自分たちにフィットするようにどんどん参加してくれることで、それぞれの地域にあった形で最適に進化していくんです。

その場所ごとにコミュニケーションが必要で、これまでやってきた数学やロボットとはまるで違う。大変ですが、でも大変じゃないと面白くないんですよね(笑)。

生産者、供給者にはできない役割を担う

──「半完成」な仕組みで、やさいバスが介入する意味は何でしょうか。

生産者と消費者だけでは、情報のマッチングができないということがポイントです。

例えばこの冬は野菜が安くなりすぎています。2020年は台風も少なく、白菜やレタスなど葉物の野菜もたくさん採れた。でもそれを消費できる胃袋の量は、日本の人口から決まっているわけです。

作るべき量は計算でわかるはずなのに、それぞれの生産者やJAが「自分たちが勝ちたい」とたくさん作って、潰しあってしまっている。

写真:大塚知則/アフロ

生産量と供給量のマッチングはもっとテクニカルにできるはずなのに、市場に出回る総量と生産量が可視化されず、現在までできていないんです。

その役割分担をやさいバスを通じて行うことで、最適な生産量と供給量を割り出せるのではないかと考えています。

地域全体の最適化がしたい

──なるほど。生産者から食材を直接購入するサービスは他にもありますが、農業界の変革を見据えた視点なのですね。

その通りです。やさいバスは「生産者の顔が見えるSNSであり、eコマースであり、物流」。

「生産者から直接eコマースで野菜を買えばいいんじゃないか」と思われることもあるのですが、私たちは農業界全体の最適化を目指している。1対1のやりとりでは不十分なんです。

生産者が宣伝や発信ができるプラットフォームを整備して流通に介入し、地域のすべての生産者が得をするようにサポートしています。

野菜を作る人だけでなく、販売する人や食べる人たちの全員がつながり参加できる仕組みにすることで、地産地消の土台となるコミュニティとしても機能しています。

大きな物流も味方に。さらなる情報のマッチングへ

──静岡県では地銀がバス停として参加するなど、さまざまな人がやさいバスに加わっています。さらにどんな領域との関わりを期待していますか。

欲を言えば、市場流通に携わる人たちにも参加してもらいたいですね。

彼らを巻き込むことができなければ、市場全体の総量が把握できない。先に話したような、生産量と供給量のマッチングをするための材料が見えてこないんです。

市場流通を巻き込むにはJAとの連携が不可欠です。はじめはJAの方と名刺も交換してもらえませんでした。JAが築いてきた流通のエコシステムが崩壊しては困ると思ったのでしょう。

今はJAの中でも販売・供給を担う全農との協業の話が出るようになりました。

つい最近にも、全農の社内コンペで、若手社員のチームが「やさいバスをパートナーにしよう」と提案をして、見事優秀賞を取りました。ようやく、大手を振ってJAさんとお話しできるというものです(笑)。

Zennovationでの1枚。やさいバスとの提携を打ち出したチームが最優秀賞を獲得した。(写真:加藤氏提供)

少しずつではありますが、市場流通の巻き込みも前進していると感じます。

「みんなで」利益が出せる仕組みに

──いよいよJAとも協働できるという今、まずはどこに着手したいと考えていますか。

まず欲しいのが「生産者の統一コード」です。

生産量と消費量をマッチングした最適な生産を行い、消費者が地域の食材を選び取るためには、モノの生産段階から最終消費段階、廃棄段階まで追跡できなくてはいけませんよね。

最初から最後まで追えることを「トレーサビリティ(追跡可能性)」といい、海外では消費のキーワードにもなっています。

そしてこのトレーサビリティを確保するには、情報とモノの一致が急務です。

例えば、これまでは産地から出荷の際に付くコード、市場のコード、そして小売業者のコードとが全てバラバラでした。生産地から最後まで追うことができないんです。

システム的には難しくないのですが、全国に普及させるのがとにかく難しい。

この仕組みが上手に回って利益が出せると示さない限り、浸透しないと感じています。

やさいバスは「半完成」なので、みんなが乗ってくれないと意味がありません。統一コードの完成も、全員が利益を感じられなければ浸透しないでしょう。

──多くの人を巻き込んで、これからの取り組みを考える時、核となるのは何でしょうか。

ずばり、「味覚」ですね。

従来の市場流通では、同じ見た目のきれいな野菜がスーパーに並びます。でもそれでは、消費者はおいしいものとおいしくないもの、安全なものと安全でないものの区別がつかないんです。

本当においしいものを食べたら、味覚は必ず変わります。地域の新鮮な食材を選ぶモチベーションも高まるでしょう。

コロナ禍で移動の制限が続いていますが、代わりに近隣の豊かさに気づくこともできました。移動、モビリティの価値が大きな転換点を迎えているのだと思います。

この機会を逃すことなく、それぞれの課題に応える仕組みをやさいバスを通じて広げていきたい。

消費者にとってはおいしい野菜を意思を持って選べ、生産者にとっては価値のわかる人に届く仕組みを実現したいですね。

取材・編集:安西ちまり、久川桃子

撮影:小池大介

デザイン:月森恭助