【集中力】どんな音楽を聴けばパフォーマンスが上がるのか

2020/1/16

試合前に音楽を聴くアスリートは多い。

聞けば、「集中したい」「試合に気持ちを持っていく」「リラックスしたいから」などパフォーマンスを向上させるためのツールとして使っていると言う。

パフォーマンス向上のために音楽を使っているのはアスリートに限った話ではない。作業をするとき、音楽を聴きながら行うと集中力が増す、捗る(また、その逆もある)という話はよく聞く(ある作家は、必ずクラシックを聴きながら執筆活動をするという。また「無音」を作り出さなければできない、という作家もいる)。

果たして音楽によってパフォーマンスは上がるのか。

上がるとすれば、どういう音楽をどのように聴けばいいのか。

本特集では、音楽とパフォーマンスの関係に迫る。

柏野牧夫:1964年生まれ。岡山県出身。1989年、東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。博士(心理学)。現在、日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所柏野多様脳特別研究室長・NTTフェロー、東京工業大学工学院情報通信系特定教授。専門は心理物理学・認知神経科学。著者に『空耳の科学』(ヤマハミュージックメディア)『音のイリュージョン』(岩波書店)。

「音」で反応する身体

「音」はわたしたちの行動にどのような影響を及ぼしているのか。

例えば、近くで大きな爆発音がしたとき、無反応だという人は少ないだろう。認知脳科学者・柏野牧夫さんはこう説明する。

「多くの人は、とっさに身を隠したり、しゃがんだり、または足がすくんだりするでしょう。冷や汗をかくこともありますよね。決してしゃがもう、冷や汗をかこうと意識したわけではない。この例が示すように、音は何かしらの身体反応を喚起するものであると言えます。そしてこうした反応は無自覚的に起きることも見逃せません」

そもそも音の聞こえ方を含めた知覚(聴覚の他に、視覚、触覚など感覚器官に与えられた情報を元に意識にのぼる内容)というのは、「脳」が作り出している。

「ある文章を読み上げる途中の声を、一定間隔ごとに“無音にしたもの”と、その無音の箇所に“全く関係のない雑音”を入れたものを聴いてもらうと、どうなるか。実は、無音が入った文章は“切れ切れに聞こえて”内容を理解するのは難しいですが、雑音を入れると声として自然に連続しているように聞こえ、内容を理解しやすくなります」

それだけではない。

「同じ音がループされている部分をずっと聴いていると、まったく違った音に変化しているように聴こえてきたりします。実際の音は同じものを繰り返しているだけなのに、です。これが示すことは、音は同じでも聞こえ方は複数あるということ。その度に脳の状態が違うということです」

「脳の状態」によって「音の聞こえ方は変わる」のである。

「音」によって「脳の状態」を変えることは可能なのだろうか。

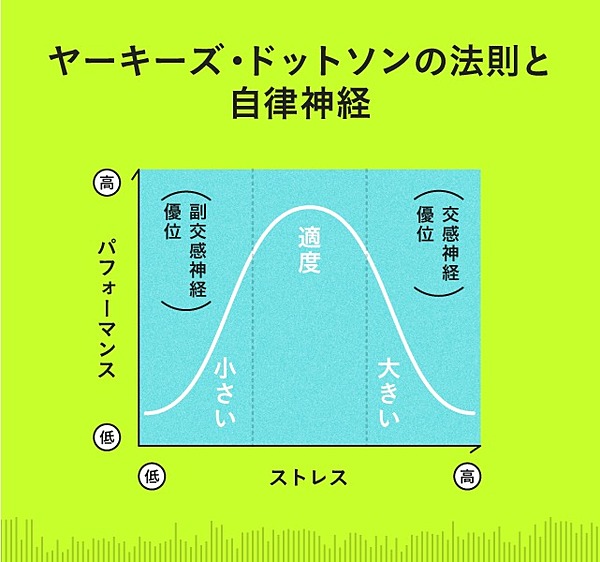

「ヤーキーズ・ドットソンの法則」というものがある。

パフォーマンスと緊張の関係を表し、横軸に「興奮・緊張(ストレス)の度合い」を、縦軸に「パフォーマンス」を取ると、逆U字になるというものだ。

自律神経をコントロールする?

「100年以上も前からある法則で検証の余地を残していますが、大まかには成り立ちます。この法則が示すのは、適度に興奮・緊張しているときが一番いいパフォーマンスが生むということです。『脳』(自律神経)の働きに即していえば、興奮・緊張が強い状態は交感神経優位、弱い状態は副交感神経が優位と言えます。音楽によって極端にどっちかに振れている状況を適切なところに戻すことは理論上、可能です」

──つまり、自律神経をコントロールする音楽を聞けば良いということでしょうか?

「自律神経は勝手に動くものです。自分の意思でコントロールすることはできませんが、音楽のような感覚刺激には勝手に応答するので、自律神経の状態を変えることはできる。うまくやれば,意図する方向にコントロールすることが可能になるでしょう。ただし、巷間言われるように、誰もがこの音楽を聞けば必ず副交感神経優位になる、アルファ波が出る、といった単純な関係があるわけではないことには注意が必要です。

先の音の例で言えば近くでなにかが爆発すれば、心臓はバクバクする。でも爆発したから心拍数を意識的に上げたわけではない。ほとんどの場合は無意識的に勝手に起きてしまうわけです」

──では(音楽のような感覚刺激を用いて)自律神経をコントロールすることは可能なのでしょうか。

「簡単ではありませんね。まずそのときの自分の状況が交感神経優位か副交感神経優位かをきちんと把握しなければいけない。それをどっちに振るかで変わってきますしね。ただ、『脳の状態』で言えば、『慣れた音楽』は一つのキーワードになるでしょう」

──どういうことでしょうか。

「いいパフォーマンスができる練習のときと近しい状況を作るということです。スポーツというものは練習で学習して、それを本番で発揮するものです。でも、練習はリラックスしていて、本番ではめちゃくちゃ緊張していたのでは、まったく脳の状態は違う。すると血の巡りも違えば、筋肉の硬さも違ってくる。運動野が同じ司令を出しても同じようには動かないわけです」

──つまり、練習と同じような状況を作り出す?

「(練習、本番の)順番はどちらでもいいんです。いいパフォーマンスが出せたときの脳の状態を作れればいいわけですから、その状況に近づけることが大事です。(元・陸上選手)為末大さんは試合前、なるべく人を寄せつけない表情を見せるそうです。一発勝負なので、なるべく本番さながらの状態まで脳の状態を上げておきたい。そのときに誰かに話しかけられると邪魔になるから、あえて人を遠ざける表情をしている、と」

──なるほど。

「ただ、これはなかなか実現できない。たとえば高校野球で地方の子が甲子園に行って、見たこともない大きなスタンドで、大観衆がワーワー言っている。この変化だけで、やることは同じはずなのに同じことができない。慣れている人たちは結局強いわけです」

──いかに場慣れしているかがポイントになる。

「昔から言われている話ですけど、実際その通りです。人間が何に対して一番弱いかというと慣れていないこと。初めてやることに対しては緊張し、交感神経が高ぶりやすい。けれど、二回、三回とやっているうちに予測からそんなに外れないことが起きているぶんは、そんなに慌てることはなくなります」

視覚より速く伝わる聴覚

──ということは、何も音楽を聴くことだけが重要ではない。

「ですね。ただこの『慣れ』た状況を作り出すのにもっとも手っ取り早い方法が音を聴くことですよね。『慣れ』た音楽を聴くことで、脳の状態を適切な方へ導くきっかけを作ることはできるでしょう。そしてもう一つ、聴覚は他の感覚系より反応までの速度が速い。目に光が入ってから第一次視覚野(脳)に反応が表れるまでと、音が耳に入ってから第一次聴覚野に反応が表れるまでを比較すると、後者の方が短い時間で反応します」

──視覚の方が脳に与える影響があるとも言われます。でも、聴覚の方が速い。

「はい。視覚の与える影響についてはまた改めましょう(笑)。よく“人間は外界の情報の大半(90%とか何とか)を視覚から得ている”と言われますがちゃんと検証されることなく言葉だけがひとり歩きしています。

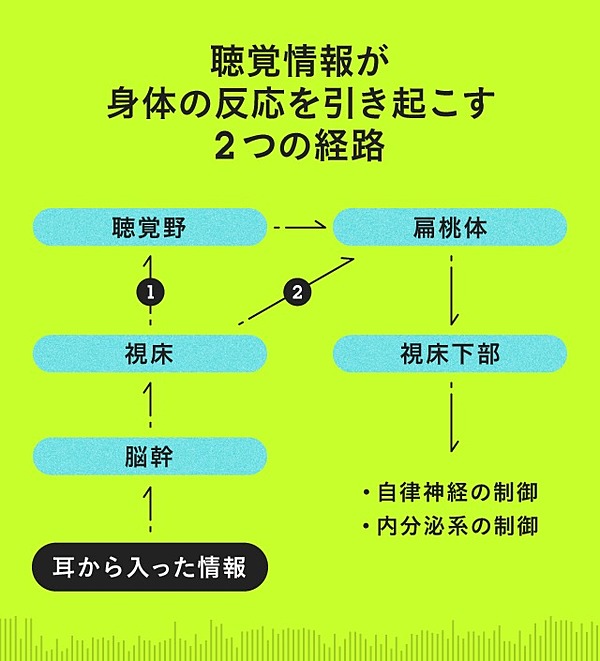

それはともかくとして、この反応速度には聴覚システムの構造も一役買っています。耳から入った情報が身体の反応を引き起こす経路は二重になっている。「細かいけど遅い経路」と「粗いけど速い経路」があるわけです」

──もう少し具体的に教えてください。

「前者は、例えていうと会社のように平社員、係長、課長、部長、そして社長へと段階を踏んで情報を伝えますが、後者はそういった段階をすっ飛ばして伝えることができます。爆発音が鳴るなどの緊急時の場合、後者が作動する。重要なのは、社長から「いまから爆発音が鳴るが、これはたいしたことないから落ち着け」と言われても、実際にバーンと大音量だったらそれに反応してしまうこと。つまり、ある種の音というものは、理性とか意識的な判断を待たずに「音」に対して勝手に身体が反応するわけです」

──結局、「音楽」はどうやってどのように聴くと集中力が上がったり、パフォーマンスが上がるのでしょうか。「慣れた」ものを聴く、というのは一つわかりました。

「元も子もないですが、オーダーメイドです(笑)。

同じように見える状況だとしても、そのときに脳や自律神経系などがどのような状態になっているのか。またそれらのどういう状態がどういうパフォーマンスに対応するのか。これは人それぞれです。

この関係を各々が把握して、適切な方向に持っていかなければいけない。それがオーダーメイドです。

その上で、例えば先ほどのヤーキーズ・ドットソンの法則の適切なところに自分を持っていけるか。私の場合、好きな音楽を流してしまうと無視できなくなって集中できなくなります。気になり出したら、仕事どころではなくなる。反対にいい気分になって、仕事がはかどる人もいます」

──つまり、人によって適切なところに持っていける音楽を選ぶ。

「はい。一つの目安として、一般的に「スローテンポで静かなもの」「親しみのあるもの」(音楽)は副交感神経系に働きかけます。神経伝達物質でいうとオキシトシンなどに効いてくる。

一方で、「アップテンポで賑やかなもの」「刺激的なもの」(音楽)は交感神経系に働きかけます。ドーパミンとかアドレナリンとかがメインで関わってくるわけです」

──もしめちゃくちゃアドレナリンが出てる人に、アップテンポな曲を聞かせると交感神経に働きかけてしまう可能性もある。

「パフォーマンスとしてはむしろ低下してしまう可能性がありますね。一口にこの音楽には魅力があるといっても質が違うから、真逆の効果を持ちうるわけです。ツボというのは人それぞれ。

あるアーティストの新譜を聴いたとき、その曲はすべて一緒に聞こえる人もいれば、マニアに聞かせるとまったく新しく感じる。どちらがいいという話ではなく、脳の状態はその人の過去の経験に影響を受けるということです」

聴覚野は側頭葉の一部

重要なことは「オーダーメイド」する

──音というのは、記憶や感情との結びつきが強い?

「その通りで、脳は五感からの情報を統合して記憶します。音だけじゃなくて音に付随する光景であったり手触りであったり。そういう情報がすべて音というものをきっかけに結びつけられて記憶のなかに蓄えられていたりする。あのときの音楽を聴いたら、その情景が全部思い出される。しかもそういう記憶はかなり根強い」

──その結びつきの強さを利用して、日頃からアスリートが音楽を意識的に取り入れたらパフォーマンスの向上につながる可能性はありますか?

「聴覚だけではなく、無自覚的な部分をどう調節するかというのがテーマになります。というのも、スポーツのパフォーマンスは意識でどうにもならない部分が大きいからです。後付けとして意識することはできるが、実際にその瞬間は意識をしていない(意図的にコントロールをしてない)状態で、かなり複雑なことが起きている。

プロのバッターに、クリーンヒットを打ったけど、どんな球筋だったかと聞いても覚えていないということも珍しくありません。球種の認識は打つことにあまり関係ないわけです。別にスライダーだろうがカーブだろうが打てればいいと。実際に打てる人は感覚的に手が出て、さっきどんな球を打ったか分からない」

──そういう無意識の感覚をざっくりまとめて「ゾーンに入る」というのでしょうか。

「ゾーンという言葉が一人歩きしていますが、本人の主観的報告しかないわけで、脳や身体がどのような状態になっていたのかを客観的に捉えた研究はありません。その主観的報告から推察すると、意識の不当な介入が遠ざけられ、ある種ひとごと感がある。

自分がこの行為をやっているという主体感ではなく、それを高みで見物をしている感覚。我々の言葉で言うと「潜在脳機能」が存分に働いている状態でしょうか。潜在脳機能自体は、ゾーンでなくても働いているので非常に難しいですが。

ちなみにいうと、ゾーンに入っている人は音が聞こえなくなるとよく言います。実際、ゲームに熱中している人に一定の音を聞かせて脳波を測っておくと、時々、音に対する脳波(聴性誘発電位)の振幅が小さくなる時間帯が見られます(音が聞こえていない状態)。これがゾーンに対応しているのではないかとも考えられます。ゾーンについてはこうした主観的報告でしかなかったものを解明しようという試みも始まっています」

──音を聴いている最中に、音を聴いていると思っている以上は、その音を聴いている作業になっている。パフォーマンスを上げよう、集中力をあげようと意識して音楽を聴くのは好ましくないということでしょうか。

「そうとは思いません。もちろんマルチタスク人間か、そうでない人間かも関係してきますが、音楽を聴くことでパフォーマンスをあげる脳の状態に近づけることは可能です。音楽を聴くアスリートというのは、それを期待しているのではないでしょうか」

──オーダーメイドで考えなければならない。つまり、集中力を上げるには「ト短調の曲がいい」のような「型」はない。

「はい。それぞれの過去の経験と合わせて「適切」な状態を作る音楽は変わります。それを見つけられさえすれば、パフォーマンスを上げる一助となりうる。アスリートも人間も多様な経験を持っていますから、それに合わせることが必要です。曲調が大事といいう人もいれば、歌詞が自律神経に働きかけることもある。それを見つけることが大事で、そこには過去の経験は欠かせない要素でしょう」

音楽とパフォーマンスの関係

なぜアスリートは試合前に音楽を聴くのか?

(執筆:小須田泰二、構成:黒田俊、デザイン:松嶋こよみ、写真:山田雄一朗)