「フラットな社風」が組織を滅ぼす。リーダーの“勘違い”がわかる「3つの質問」とは

2018/11/19

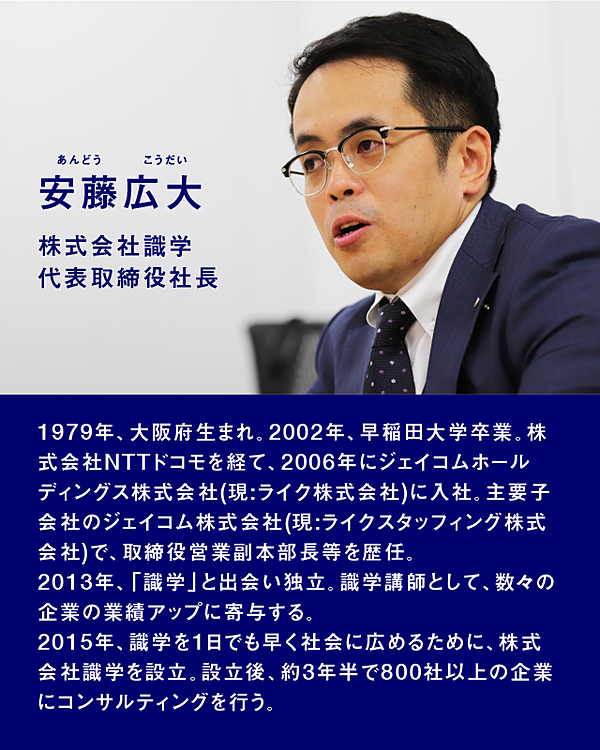

上下関係を重視し、プロセスや努力は評価しない──。イマドキの組織運営と逆行するかに見えるマネジメント手法が注目を集めている。人間の意識構造に着目した理論をベースとした「識学」のエッセンスを、株式会社識学の安藤広大氏に聞いた。

居心地が良いフラットな組織は成長できない

──「フラットな社風」「モチベーション向上」「部下も上司を評価」といった今風の職場環境を全否定する組織改革で、業績を急上昇させるマネジメント理論「識学」が話題になっていますね。

安藤 その場の居心地ばかりを追求する組織は、小さいうちはよくても規模が大きくなってくると、必ず限界が訪れ停滞するものです。組織が成長を続けていくには、リーダーが組織をいかに機能的に動かしていくかを正しく理解しておく必要があります。

組織が機能的に動くようになった結果、会社にとっても、社員にとっても、実は良いことばかりだということをご理解いただいた経営者の皆様の口コミを中心に「識学」は広がっています。

──職場環境で、今風の良いとされる組織の、どこに問題があるのでしょうか?

安藤 こうした組織では誤解や錯覚が生まれやすく、「無駄な仕事とロスタイム」が生じやすいからです。

たとえば、「頑張りやプロセスも評価しよう」「フラットな組織の方が部下は力を発揮してくれる」というリーダーの考えは、すべて企業で起こりやすい誤解と錯覚発生要因の典型例であり、無駄の温床です。

──どれも間違ってはいない気がしますが……?

安藤 耳触りは良いでしょうが、成果に直結するものがひとつでもありますか? むしろ間違った方向の努力を促し、時間を浪費してしまいます。

部下が不要な残業をしたり、頑張る姿を演出するのが無駄であることに異論を唱える人はいないでしょうが、上司が部下の頑張りを評価すると無駄な仕事とロスタイムの原因になってしまう。

というのは、「上司に頑張っている姿を見せること」が自分に求められていることだと部下が勘違いをしてしまうからです。その結果、成果に結びつかない頑張りも増え、ゴールから遠のいてしまいます。

また、フラットな社風の会社で起きている、直属の上司を飛び越えたコミュニケーションを促したり、別の部署の上司に相談するようなことも、無駄を助長します。

部下は、自分の上司を上司として認識しにくくなり、上司の指示を取捨選択して都合の良いものだけ実行するようになる上、責任の所在もあいまいになり、タイムロスが多く発生する要因となります。

そもそも様々なバックグラウンドを持つ人が集まる会社組織においては、それぞれの常識、ルール認識に違いがあり、それにより誤解が生まれやすいので、ルールの設定が必要です。

そして、そのルール設定は、責任ある立場である上司が決定する権限を有します。

裏を返せば、上司は組織に誤解や錯覚を起こさないために、ルール設定をする責任があるのです。フラットな社風では、ルールを設定する責任も、全員持っているような誤解が生じやすく組織が機能しなくなってしまいます。

マネジメントの誤解を見抜く3つの質問

──なんだか厳しくて、ストレスが増えそうにも感じます。

安藤 意欲の演出や社内のコミュニケーションに神経をすり減らしたり、不公平感を持ったりする方が、よほどストレスではないでしょうか。

組織には「成長に必要なストレス」と、「無駄なストレス」があります。

和気あいあいとした「友達経営」は、成長に必要なストレスを排除し、無駄なストレスばかりを生み出す傾向があります。

ここでいう、「無駄なストレス」の発生要因は誤解や錯覚です。

──それだと、リーダーや管理職の誤解や錯覚によって、良かれと思って実行していることの多くがNGになっているということですね。

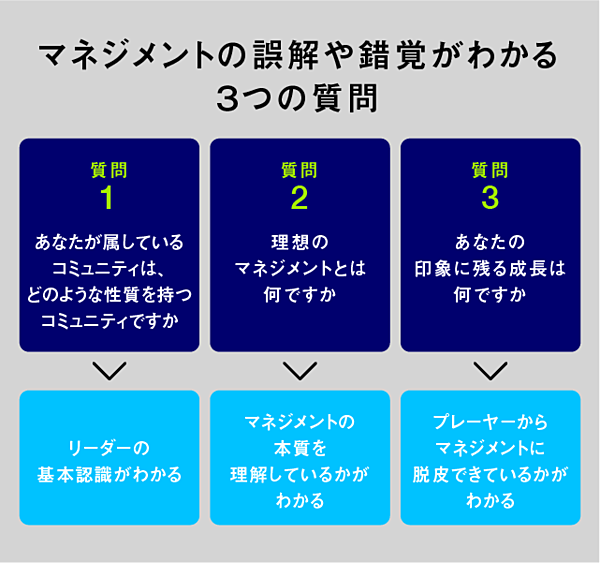

安藤 その通りです。トップや管理職がどのような誤解と錯覚に陥っているかは、約20個の質問をするとだいたいわかります。そのうち特に象徴的な3つをご紹介したいと思います。

第1が、「あなたが属しているコミュニティは、どのような性質を持つコミュニティですか」という質問です。

──これで何がわかるのですか?

安藤 この場合の「コミュニティ」は、会社や自分が率いる部署を意味します。

「スキルが不十分なスタッフが多い」とか「レベルが低い」などと評論家的に自組織のことを答えるリーダーは、「自分は優秀だけれど周りがダメ」という意識が強く、当事者の認識に欠けています。

中でもピカピカの経歴や実績を評価されて中途入社した管理職は特に、会社を外から評価するような目線を持っていて、自分の立ち位置を完全に間違えています。

リーダーの基本認識がこれでは、組織は絶対に変われません。

自分はリーダーの立ち位置から発信しているつもりの内容であっても、部下から見たら評論家的に聞こえる発言が多くなってしまうのです。

どれだけ良いことを言っても、これでは組織は良くなりません。なぜなら、部下はリーダーをリーダーと認識しないからです。

意見を尊重したり、納得させるプロセスは不要

──第2の質問とは?

安藤 「理想のマネジメントとは何ですか」という質問です。

「自分の背中を見せる」とか「部下のモチベーションを上げる」「何でも相談してもらえる」といった回答をする人は、マネジメントを理解していないと言わざるを得ません。

部下は経験することで成長します。管理職は文字通り、部下に必要な経験を管理するのが仕事です。背中を見せるという考え方は、管理職の仕事を放棄しているようなものです。

また、マネジメントを理解していない人の多くは、今その瞬間に部下に好かれようとしています。しかし部下を成長させることと、自分が人気者になることは違います。

仕事に限った話ではありませんが、正しいプロセスを踏んでいてもその場では納得できないことは多く、後から「あれは必要な経験だった」「上司の指示は正しかった」などと思えるものです。

その場で部下に腹落ちさせてモチベーションを上げてもらおうとか、意見を尊重するといった考えは不要です。ましてや好かれようとしているようでは、正しいマネジメントはできないことを肝に銘じる必要があります。

──第3の質問とは?

安藤 「あなたの印象に残る成長は何ですか」という質問です。

これに対して、「営業で大きな案件を受注できたこと」などといったプレーヤー時代のエピソードが出てくる人はプレーヤー感覚が根強く、リーダーとしての認識と経験が不足しています。

たとえ「プレイングマネジャー」であったとしても、管理職はあくまで部下の成長を管理し、チーム全体の成果を最大化することが仕事で、いくらプレーヤーとして成果を出しても管理職としての責任を果たしたことにはなりません。

ましてや、社長がトップセールスにばかり精を出していると、社長に依存する並列の組織運営しかできません。

トップの力で急拡大していたスタートアップが、一定の規模に達すると急に成長が止まるのは、こうした理由からなのです。

1人のリーダーが管理できる部下は10人程度が限界であり、成長を続けるにはこのヒエラルキーを積み上げながら拡大していく必要があります。そのためにも、プレーヤーとしてではなく、管理職として成長をしていかなければなりません。

つまり、管理職として、「印象に残る成長」ができるような経験をしていかなければならないのです。

識学は企業の現場で本当に効果を発揮するのか。実際に導入した企業では、どのような変化が起こるのか。

通信回線やスマートフォンなどの通信インフラサービスを取り扱う株式会社オールコネクトの岩井宏太社長と識学の安藤氏が、6年前に企業として初めて本格導入した経緯と、これまでの組織の変化を振り返る。

「意見が尊重される職場」なのに、離職が止まらない

──オールコネクトで識学を導入しようと決めたきっかけは。

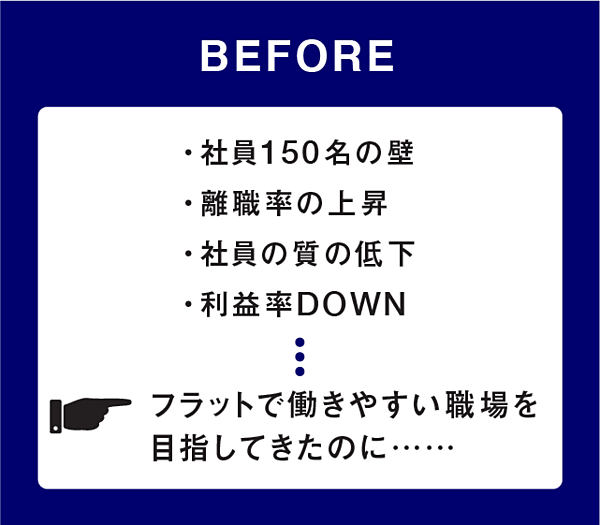

岩井 当時創業7年目でしたが、社員が150名を超えたあたりから組織運営がほころび始めました。

社員の半数を占めていたコールセンターのオペレーターが顧客の電話を一方的に切ったりするなど質の低下が目立つようになり、利益率も急に落ちこみ始めました。

しかも人材が定着せず、離職率が高まっている危機的な状況だったんです。私は創業以来、社員が働きやすい職場を実現して満足度を上げることが、業績にもつながると信じてきました。

フラットな社風を目指し、一人ひとりの社員の長所や頑張りを見つけては直接褒めて励ましてきましたし、飲み会や旅行などのレクリエーションにも予算を割いて奨励してきたんです。

それなのに、どうしてこんなことになってしまったのか……と、頭を抱えていました。

安藤 今思えば、識学的には手ごわい組織でしたね。あらゆることが真逆を向いていましたから。

岩井 識学が重視する縦の指揮系統は、ほぼ機能していませんでした。

上司に不満や意見があれば人事部に相談するよう勧めていたので、結果的に仕事に厳しい管理職からは部下が離れ、友達感覚で付き合える管理職には部下がたくさんついているような状態でした。

安藤 これでは管理職が成長しないんです。部下にとっても、上司の指示を勝手に取捨選択したり、自分が上司を評価できると誤解させることになり、迷いやタイムロスが生じます。

部下にとっては、指示を仰ぐのも相談を持ちかけるのも、評価を下すのもすべて直属の上司であることが重要なんです。

当時のオールコネクトでは、「みんなで協力して課題を解決しよう」という姿勢が重視されていたのも問題でした。うまくいっても誰の成果かわからないし、失敗しても責任の所在がわからない状態で、誰も当事者意識を持っていない。

岩井 もう、ダメ出しの嵐でしたよね。

──これまでの組織運営と180度異なる識学を導入することに、不安はなかったのでしょうか?

岩井 取引先としてビジネスをしてきた仲なので、安藤さんのことは信頼していましたが、識学そのものには不安だらけでしたよ。

でも、当時の弊社はまさにジリ貧で、放っておけば崩壊することは目に見えていましたし、自分の組織運営になんらかの問題があることも明らかでした。そこでまずは1つの部署に絞って、「劇薬」を試してみようと、安藤さんにお任せしたんです。

識学を導入した部署の売り上げが3カ月で3倍に

──具体的にどのように識学を導入していったのでしょうか。

安藤 まずは、あいまいだった一人ひとりの責任範囲の明確化と目標を設定してもらいました。

上司が部下一人ひとりに対し、求める成果と役割を設定し、部下がそれを実行し、上司が評価し新たな目標を設定する、という作業をひたすらグルグル回しました。

指揮系統も明確にして、仕事の相談や報告を含めたコミュニケーションは、直属の上司だけに限定しました。

岩井 それまでは毎日、一人ひとりに「調子どう?」「頑張ってるね」などと声をかけて回っていたのも、全部やめました。直属の上司を飛び越えて社長と日常的にコミュニケーションしていると、誤解が生じやすいと言われたので。

──社内の雰囲気がまるで変わりますよね。反発はありませんでしたか。

岩井 その部署だけが違う会社みたいになりました。和気あいあいとしたサークルのようだった職場で、急に一人ひとりの役割と責任を明確化されたわけですから、「厳しくなった」と辞めていく人も出ました。

安藤 みんなの味方だった優しい社長を、急に遠い存在にしたんですから、猛反発でしたよ。

岩井 それでも、識学の効果を認めざるを得ない雰囲気が生まれてきました。なにしろ、識学を導入した部署の単月の利益が、識学導入の3カ月後には約3倍になったんです。

成果を実感できた社員が「推進派」に回り、単なる偶然だと言い張る「アンチ派」とに分かれだしましたね。

安藤 最初は全員がアンチだったのに、オセロの石みたいにパタパタと変わっていくのが興味深かったですね。おもしろいのは猛反発していた人ほど、「超推進派」になったことかな。

反発していた社員ほど、理解者になる

岩井 最も抵抗していたベテラン女性幹部が、一番の理解者になりましたからね。上司が部下に求めることと、部下が認識している自分の役割が一致しているかどうかを毎週確認する仕組みをつくってくれました。

この作業を毎週コツコツやっていると、社員一人ひとりのやるべきことが明確化され、迷わなくなりました。さらに、毎週小さな成果を積み上げることで、成長できている実感が湧いてくるようで、離職がピタリと止まったんです。

安藤 オールコネクトのように真逆の方向を向いていた組織ほど、短期的な痛みを伴いますし、離職も出ます。

ただ、この段階で辞めていくのは、仕事の成果とは関係ない既得権益を得ていた人がほとんどで、長い目で見るとダメージにはならないことが多いんです。

社内のムードメーカーだとか、社長のお気に入りというだけで評価されていたような人が典型例です。

和気あいあいとした組織では、それを面倒と思う人や、あいまいな評価基準に不満を持つ人もいます。これらはまさに無駄なストレスです。

何をすれば評価されるかが明確なら、それだけをやっていればいいので、真面目に仕事をしたいと思う人には快適な環境です。無駄なストレスが排除され、成長に必要なストレスだけが残るわけです。

岩井 正直言うと当時は「岩井が怪しいことをやりだした」と思われるのが嫌で、社外には内緒にしていたくらい、信用しきれていませんでした。

──安藤さんは識学と出会ったとき、どうしてこれが有効な手法だと確信できたんですか。

安藤 私は早稲田大学のラグビー部にいたころ、監督が代わって急にチームが強くなるという経験をしました。

識学の提唱する組織運営と、当時の監督のチーム運営に共通点が多く、当時の謎が解ける感覚があり、これは、企業のマネジメントにも活用できると確信したんです。

メンバーは同じでも、リーダー次第で組織はいかようにも変わります。

そして、識学導入が会社にどんな変化を起こすかについてはトップや幹部がどれだけの覚悟を持って取り組むか?にかかっており、その点で岩井さんは腹をくくってくれていたのがよかったと思います。

岩井 崖っぷちでしたからね。でもそのおかげで、今は売り上げが当時の7倍、社員数は4倍まで成長させることができました。これからは採用でもさらに識学の考え方を活用していこうと準備しているところです。

(執筆:森田悦子 編集:奈良岡崇子 撮影:渋谷敦志 デザイン:國弘朋佳)