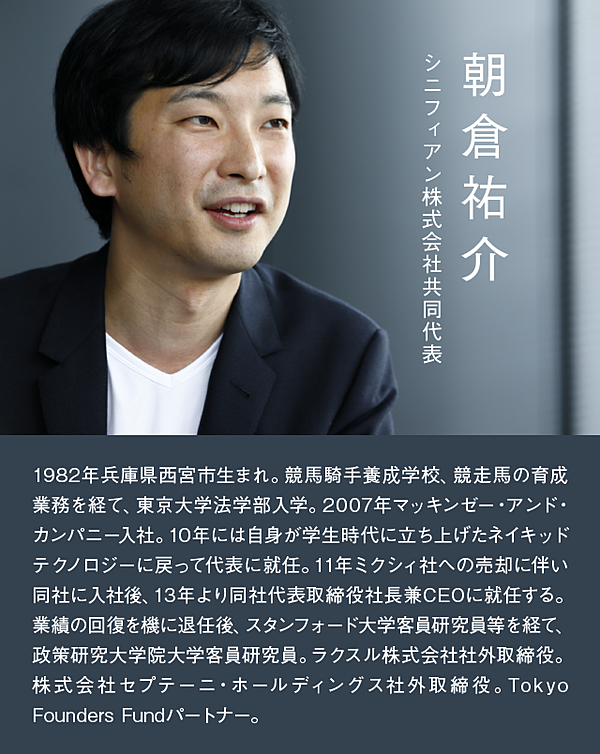

【朝倉祐介】名刺は、組織力がない人こそ活用すべきもの

2018/6/25

個の時代が加速する今、「人との出会いを人生にどう生かしていくか」は、多くのビジネスパーソンにとって関心の高いテーマだろう。企業による終身雇用制度の維持は今後ますます難しくなり、働き方も多様化し、来年、再来年のキャリアすら描きにくい時代を生きているともいえる。

そんな世の中の流れに応えるように、LINEが手がけるシンプル・無料・無制限が特徴の名刺管理アプリ『myBridge』は、働くすべての人の“個の力をエンパワーする”名刺管理をうたう。コンセプトは「名刺は、わたしの力になる」。

現代にはSNSなど多様なつながり方があるが、我々は「名刺」の力を軽視しすぎていないだろうか? 名刺交換による「小さな出会い」を、自身の人生に引き寄せ、人生を好転させていくための方法は──。異色の転身を重ねてきたシニフィアン共同代表の朝倉祐介氏に聞いた(全4回連載)。

独立して痛感した“名刺”の大切さ

朝倉 現時点において、名刺はないと困るものですね。僕は人の名前を覚えるのが得意じゃないこともあって(笑)。

今、スタートアップ業界ではFacebookを使っている方が多いので、FacebookでつながっておけばMessengerで連絡することはできます。

一方で、プライベートな空間とパブリックな空間は分けておきたいという感覚もあるし、ビジネスの相手とSNSでつながりすぎるのは気持ち悪いと思う人もいるかもしれない。そんな動機で名刺はアプリで管理しています。

名刺の扱い方や人とのつながりの重要性を特に感じたのは、独立してから。新卒で入ったマッキンゼーを辞めて、大学時代に作った技術ベンチャー「ネイキッドテクノロジー」に出戻りしたんです。2010年でした。

当時はまだ、Facebookをテック業界の人や新しいものが好きな人たちが使い始めたぐらいの頃。交換した名刺はエクセルで管理して、連絡を取りたい相手にはメールをしていました。

マッキンゼーという大企業から10人程度の会社に戻り、組織の看板を失う経験をしてみると、人とのつながりが欠かせないことを痛感するんですよ。

僕が起業した動機のひとつに「自分自身がインディペンデントな存在でいたい」という強い思いがあります。10代の頃、僕は騎手を目指してオーストラリアに渡りましたが、アスリートは、ものすごくインディペンデントな職業です。技能さえあれば、世界中のどこにでも活躍の場がある。そこに引きつけられました。

その後、騎手の道を離れることになっても、トップアスリートのように「どこにいても自分の力で食べていける生き方がしたい」という思いが根底にありました。

「頼る」ことで生き残ることができた

だから、ネイキッドに戻ったときも、組織に依存せずに事業を伸ばしていきたいと思っていました。でも、生き残るために必死になって気づいたのは、「インディペンデントであろうとすればするほど、どんどんディペンデントになっていく」ということ。

自分で事業を運営していくということは、待っていたら会社から月末に給料が振り込まれる働き方とはまったく違います。自ら仕事を取ってきて自分たちで資金をやりくりしなければいけないわけだから、外形上はインディペンデントですよね。でも、実質的にはそうではない。

会社に所属していれば、何もしなくても仕事があります。1つの案件が落ち着けば、「来月からは、このプロジェクトに入りなさい」などと声をかけてもらえました。

ところが、独立したら自分で動くしかない。するとどうなるかというと、周囲のいろんな人にどんどん頼り始めるんです。

「僕たちはこういう技術を提供できますが、探しているお客さんはいませんか?」「こういうものを作りたいのですが、どうすればいいかわからないから教えてください」

当時は、いろんな人に助けを求めないと、物事が前に進まなかった。

励まし合う、起業家コミュニティの価値

僕たちには大企業には当たり前に備わっている会社として必要な機能やノウハウがないから、自前でなんとかするか、誰かの力を借りるしかない。でも、自分たちだけでできることなんて限界がありますよね。だから、いろんな人に頼って、頼って、頼って。

ただ、こうして独立した立場でありながら人間関係がディペンデントになっていくのは、必ずしも悪いことではありません。むしろ、すごくありがたかった。大企業に勤めていたならば決して助けてくれなかったであろう人たちが、何の見返りも求めず、手を差し伸べてくれたんですよね。

そういう起業家のインナーサークルやコミュニティに対して、「起業家の連中はつるんでばかり……」と苦々しく見る人もいるけれど、日本の本流であるサラリーマンキャリアのレールからは外れているんだから、マイノリティとして肩寄せ合っていくしかない(笑)。

お互いに助け合い、いい事業を作っていこうよ、成功しようよ、と起業家同士で支え合う風潮は、すごくいいことだと僕は思っています。

名刺交換から10年目の抜擢

もちろん、会社の切れ目が縁の切れ目、となってしまった人はいます。僕だってファームの看板の下で丁稚奉公させてもらっていたわけですし、当然ですよね。でも、そんななかで個人として向き合ってくれる方もいました。

僕は今、政策研究大学院大学で客員研究員をしているのですが、この研究室の教授である黒川清先生とは、マッキンゼー時代にお会いしたのが最初の縁です。

黒川先生は、政策研究大学院大学アカデミックフェロー、日本医療政策機構の代表理事であり、福島第一原発事故の国会事故調の委員長も務められた、幅広い分野で活躍されている方。当時の僕は、医療系プロジェクトに従事していて、日本の医療界のキーパーソンの方々にヒアリングをお願いしていました。

黒川先生とお会いして名刺交換したときに「キミは、今まで何をしてきたの?」と逆に質問され、自分のやってきたことを話したら面白がってくださったんですね。

その後、お付き合いいただくようになり、ミクシィを離れた後にスタンフォード大学で2年間客員研究員をして帰国した際にも、お会いして近況報告をしたんです。そうしたら、「じゃあ、うちの大学で研究してみたらどうだ」とお声がけをいただき、僕は今、先生の研究室にいます。

この10年越しのご縁も、最初は名刺交換から始まったんですよね。

もちろん、今のような関係を目指して先生と連絡を取り合ってきたわけではないし、なにか仕事をご一緒するとも思っていませんでした。本当に成り行きです。

とはいえ、何げない名刺交換から始まった小さな縁が、自分にとって重要な大きなご縁に発展することもあります。そう考えると名刺は、組織の支えがない個人の立場であればあるほど、しっかり管理して活用すべきものだと思いますね。

メルペイ青柳代表との思い出

現メルペイ代表で、元グリーの青柳直樹さんとの出会いも名刺がつないでくれた縁です。

青柳さんがグリーにCFOとして入社なさって間もない2006年、僕はまだ学生で、ソーシャルグラフを活用したマーケティングエンジンを作っていました。実装実験や商用に使ってほしくて、当時の僕たちはSNSの会社との接点を探っていたんです。

そんなとき、青柳さんがご自身の母校である慶應SFCで講演をされると聞きつけて、こっそり授業に潜り込み、名刺交換させてもらいました。

いただいた名刺を頼りに連絡をとり、当時はまだ六本木の雑居ビルにあったグリーを訪ねて、青柳さんに話を聞いてもらって。そのときは残念ながら実現にはいたりませんでしたが、6~7年後に僕がミクシィに入った後に再会して、「学生のとき、名刺をいただいて会いに行ったんですよ」「ああ、来たよね」と話す機会がありました。

当時、青柳さんは社会人の大先輩という立場で、僕は挑戦心むき出しの学生で、お互いに過去の自分を知られているのはけっこう恥ずかしいね、と(笑)。

そういう、青かった自分を知る方と時を経て再会することはけっこうありますね。

ドリコム代表の内藤裕紀さんもその1人。ドリコムが上場して間もない時期に、学生向けのビジネスプランコンテストを開催されていたんです。そこへ学生時代の仲間と参加して、内藤さんと名刺交換もしていました。

ミクシィ入社後に内藤さんとお会いした際には、「昔、何度もお会いしていたんですよ」と話のネタにもなりましたね。

無視されても失うものは何もない

みなさん当時から第一線で活躍されていて、一方の僕は学生でしたが、名刺をもらってまたお会いしたいと思った方には躊躇(ちゅうちょ)せず、どんどんご連絡していました。

起業したばかりのこちらは何の後ろ盾もないんだから、動かないことには何も起こらないじゃないですか。自分たちにはやりたいことがあって、それをどうしても実現させたいんだから、あらゆる手段を使うしかない。

もし仮に自分から相手に連絡して、思うように返答をもらえなかったとしましょう。何度もしつこいヤツだなと、相手にウザがられたとしましょう。

でも、その場合に起こる僕のダウンサイドって、「無視されてちょっと悲しい」だけじゃないですか? 名刺に書かれた連絡先を頼って、また会いたい人にメールした結果、「オレに連絡してきたアイツは絶対に潰してやる!」なんて展開になるわけじゃない(笑)。

別に失うものは何もない。自分の会社の仲間を路頭に迷わせることに比べたら、自分が恥をかくことなんて、なんの怖さもありません。

「言うだけならタダ」の精神

自分より若い人ともお会いする機会が増えて面白いのは、名刺交換をした後に僕にグイグイと距離を詰めてくる人ってほとんどいないこと。大体の人が遠慮しているように思います。

拒否されても何も失わないんだから、もし僕から得られるものがあるなら、どんどん奪いにくればいいじゃん?って思いますけどね。関西人がよく使う言葉「言うだけ(なら)タダやん」。その精神が、僕はけっこう好き。

1度しか会ってない相手からグイグイこられると、僕もそりゃ、ちょっとウザいなぁって思うこともありますよ(笑)。でも、あまりにもしつこいから、その熱意を買って会ってみたら、仲良くなっちゃった、なんて経験もあります。

名刺交換の後に連絡しても、10人中9人からは面倒くさがられて無視されるかもしれない。だけど、1人ぐらいは面白がってくれるかもしれない。百発百中ですべての相手が愛想よく返答してくれるなんてことを期待しているから、傷つくわけです。ダメでもともと。何も期待しなければいい。

これまで僕が人に会う際に意識的にしてきた“特別なこと”なんて、何もありません。それでも僕を面白がってくれる人がいたのは、名刺交換した後に連絡したり、助けを求めたりする人間がわずかだから、印象に残っただけだと思います。

僕は、将来を計画的に見据えて、逆算して行動するタイプではありません。なんとなくの方向感はありつつも、いつも行き当たりばったり。その時々で面白い発想や人に出会う機会があれば、それを全力でつかみにいく。そんな姿勢でやってきました。

僕は今、3人でシニフィアンという会社をやってますが、そのひとり小林賢治とは、僕がミクシィにいて小林がディー・エヌ・エーにいたときに出会いました。

当時は、なにかと比較される別の会社の人間という関係でしたが、波長が合うね、考え方の土台が近くてしっくりくるね、と言ってるうちに、なんとなく一緒に仕事をすることになって。

もし自分が共に起業するパートナーを探すとしたら、一番に思い浮かぶ存在はアイツだなと思っていたら、シリコンバレーから帰国した頃に「ちょっと飲もうよ」と呼び出されて「やりたいことがあるから一緒に起業しよう」と。

彼との出会いも、最初は名刺交換から始まってるんですよね。

いつ、どこで、深く付き合えたり、一緒に仕事をしたりする人と出会えるかなんてわからない。そんなご縁を楽しめばいいんじゃないでしょうか。

(取材・文:平山ゆりの 編集:樫本倫子 写真:竹井俊晴 デザイン:九喜洋介)