【日本】難民問題がもはや他人事ではない理由

「北朝鮮難民」シミュレーション

日本の難民認定、理想と現実のジレンマ

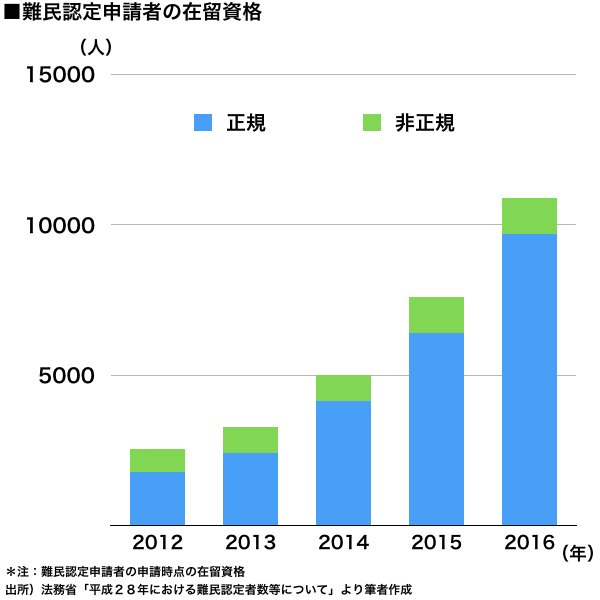

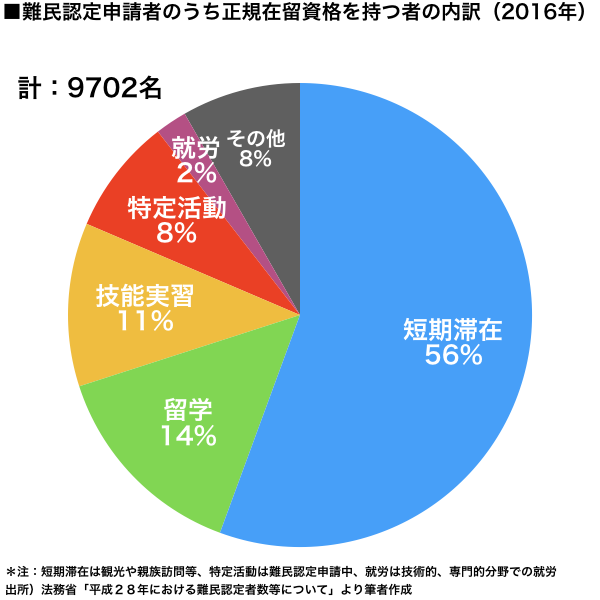

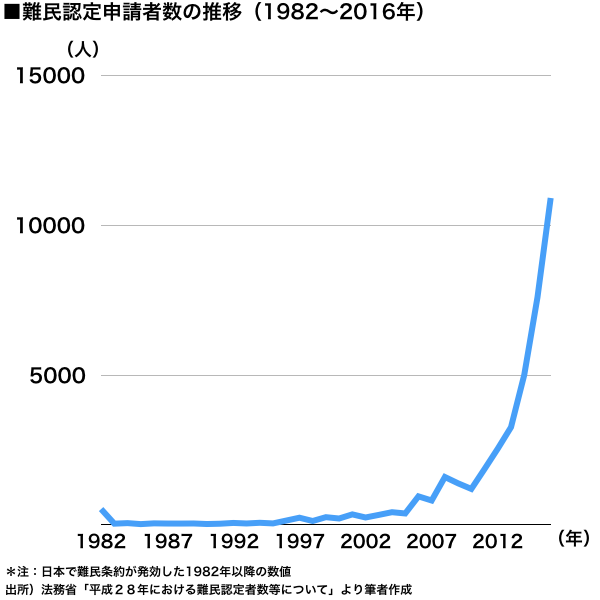

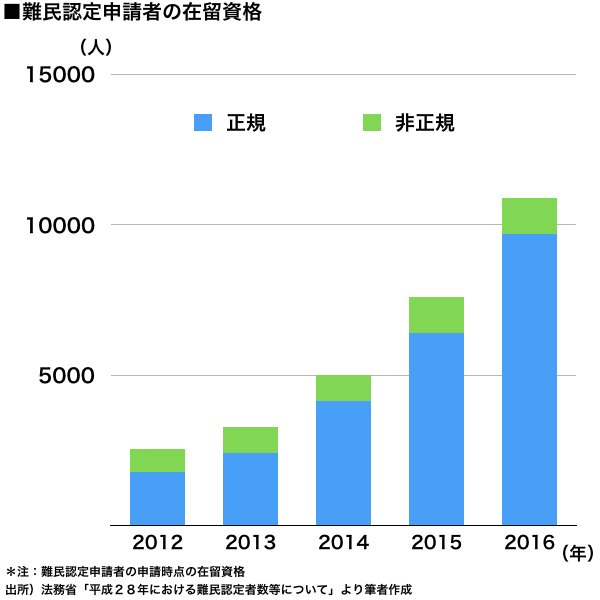

統計から読み解く難民申請の実態

本日から金曜日まで4回連続で難民問題を取りあげます。無料公開です。

日本ではなかなか注目されない課題ですが、同じく島国の豪州は積極的な難民受け入れをしてきました。かといって、日本も同じようにどんどん入れれば良い、とはいかないでしょう。日本の経済的な地位が、どうしても相対的には低下するなか、国際人権問題という政治課題への取り組みをすることは、国際的な地位にも直結します。

どのように対応するか自体が深く議論されていません。結果として、どうするかも重要ですが、意識を持たないままでいることに問題があります。

豪州は今「排外的」と言われるほどの政策転換(といっても数千人単位で受け入れ継続)。近隣国に施設を「アウトソース」したことで問題が発生しています。

また、話題のロヒンギャ。深刻な人権侵害に置かれています。「流浪の民」になりつつありますが、マレーシアが一時的な「安住の地」として、「緩衝国」としての役割を担っています。ただ、これも止むを得ない側面があります。

こうした事例から、何かを学び取れるのでないか、との思いで連載を組みました。相当複雑な話題で、4回で全ても網羅できませんが、一つのきっかけとして頂ければと思います。

第1回はフリージャーナリストの海野麻実さんとの共同執筆です。

追記:大きな反響をありがとうございます。難民問題は歴史的背景、難民条約と関連文書への理解、世界各国の制度、難民の性質と発生する背景など論点が多岐にわたります。なお、日本が一方的に国籍と分類しても、当事国が国籍を認めなければ国際的には意味がありません。日本にいるロヒンギャは特殊な事例を除き、どの国のパスポートも持てません。

連載目次(無料)

第1回:【日本】難民問題がもはや他人事ではない理由

https://newspicks.com/news/2646347

第2回:【人権】世界から非難、オーストラリアの無慈悲な難民対応

https://newspicks.com/news/2646352

第3回:【ロヒンギャ】「緩衝国」マレーシアへの期待と見えぬ将来

https://newspicks.com/news/2646353

第4回:【オピニオン】日本人が知らない、難民への日本の貢献度

https://newspicks.com/news/2646355

この論点を掘り下げた記事は今まであまり見たことが無いので貴重に感じます。近年の欧州を見れば分かるように、難民流入は経済・外交・政治といった社会の重要な部分に小さくない影響を与えます。状況が極まってくれば人道主義的に受け入れろという主張、保安上ありえないという主張、激しく争点がぶつかるでしょうが、前者にベットしたメルケル独首相がどうなったかを見れば、その判断が時の政権に与える影響は消費税引き上げの比ではないように感じます(むしろ、「無限に難民を受け入れる」という宣言自体、常軌を逸していたのであり、EUは元々域外→域内への移動は厳格な主義でした)。最後の河野外相のご見解が今後、どのように展開していくのかは興味を持ってみております

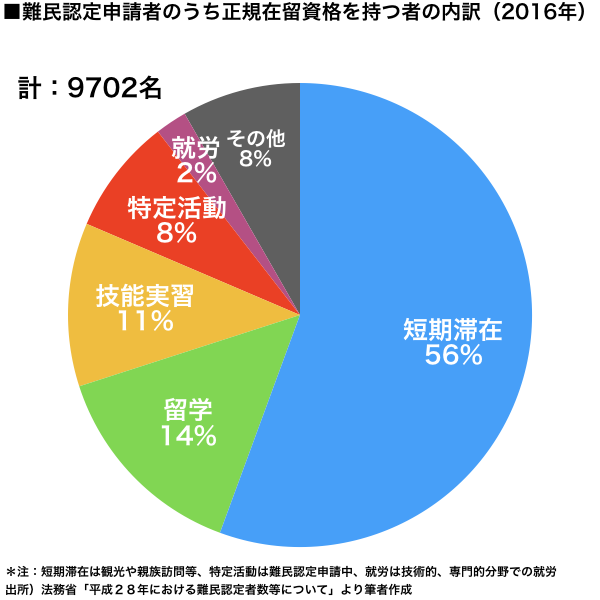

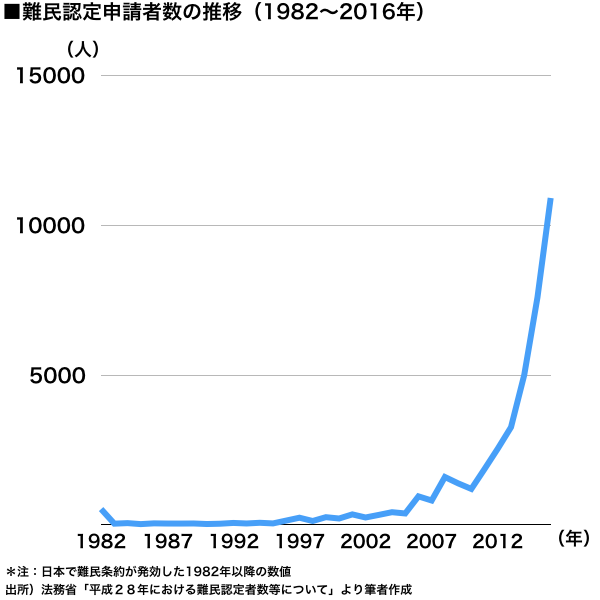

記事に出てくるミャンマー人女性は、日本語学校に通っていたもののビザが切れる前に就労目的で「難民申請」をしている状態でした。実はこのような例は少なくなく、難民申請6カ月後から就労が認められている制度を利用して申請するケースが増えていると言われています。留学ビザでは原則週28時間しか働けないところ、難民申請すれば半年後からフルタイムで働ける特定活動ビザに変更できることが背景。

印象的なのは、彼女に悪びれた様子がないこと。「母親が病気がちで私が稼がなければいけないので私は困ってます。だから”難民”と言えると思います」いわゆる偽装申請ではブローカーが”難民申請理由”のマニュアルのようなものを用意しているケースもあるとされ、その場合は同一の地域から皆ほぼ同じ申請理由で書類を提出してくるそうですが、彼女の場合はお世辞にも上手いとは言えない理由なので、ただ「働きたくて」難民認定基準を良く知らないまま申請に及んでいる可能性もあります。ただし、こうしたケースが増えることで、逼迫して援助を求める状況下の本来難民認定されるべき人たちの審査に係る時間が長期化しているのも事実です。

就労を斡旋したとして入管難民法違反で摘発された日本語学校もあります。法務省も、この制度を悪用した就労目的の来日が増加しているとみて制度の運用を変えて厳格化に乗り出す方針ですが、一方で難民も働きたい意思があるのは当然だとの指摘も。一筋縄ではいかない複雑な問題です。

大手企業でも難民を積極的に雇用する例なども出てきていますが、まだ母数自体が諸外国に比べても多くない今、欧州の事例などをフラットな視点で参考にしつつ、この問題に関しての興味・議論がより深まればと思います。

マイニュースに代わり

フォローを今後利用しますか