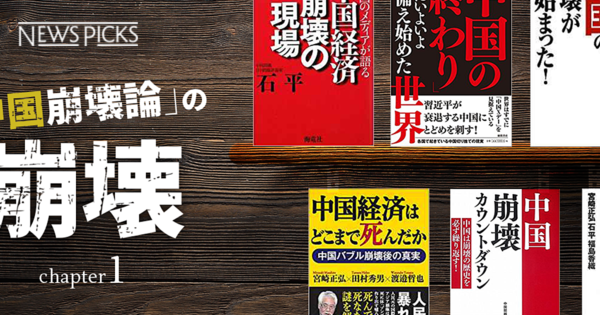

【検証】第三次ブームに沸く「中国崩壊本」。なぜ不毛な議論が続くのか

コメント

注目のコメント

世界史上最大の空母決戦となったマリアナ沖海戦では、日本軍はアメリカがサイパン方面に来航する可能性が高いと分かっていながら、連合艦隊の展開の容易さと陸上防御体制構築の時間がかかることからまずパラオに来てほしい、という自分たちの都合からパラオを決戦場とする決戦計画を立案し、案の定サイパンに敵が来寇したことで結果として大敗したと言われています。

これは1つの例ですが、どうも日本人には、劣勢になると最悪の事態を想定して備えるのではなく、むしろ思考を停止して、自分たちに都合のいいシチュエーションを空想する傾向があるように思います。

こうした傾向は決して特殊なものではなく、よくある集団的な現状維持バイアスの1つにすぎません。

崩壊論とセットで大抵日本凄い論が登場するのも、これが現状維持バイアスの働きであることの証だと言えます。

こうした心の働きが、日本の社会の安定に大きな役割を果たしており、それが日本人の強みの1つであることは決して否定できないのです。

しかし、現状が大きく変化するときは、この強みが一転して弱みになります。

戦況であれ、経済環境であれ大きな変化にあたっては対応が大きく遅れるというマイナスの側面が強く現れてしまうのです。

例えば中国崩壊論と同様に、北朝鮮崩壊論というのも根強くあって、北朝鮮の核やミサイルについても日本が積極的に対策を打たなくてもいずれ北朝鮮は崩壊するという言説は今でもよく見られます。

さらに元を質せば、あらゆる国際情勢や、外交情勢の分析を一切無視して、日本には憲法9条があるから、絶対に日本を攻撃する国はない、という類の話もそうです。

「そうあってほしい」「そうあるべきだ」という深層自己説得が、物の見方に大きな心理的バイアスをかけてしまうのです。

さっぱり当たらない中国崩壊論を嗤うのは簡単なことです。

しかし、経済にしろ、国際環境にしろ、安全保障にしろ、状況が大きく変わる中で、自分たちが同じような現状維持バイアスに取り憑かれていないか、私たちは改めて考える必要があるような気がします。あるようでなかった、中国崩壊論の書籍の論調を分析した興味深い記事です。最近に始まったことではなく、中国経済が大きくなり始めるころから、ずっとありました。それにしても、タイトルがかなり目を引くものが多いですね。今、これらの本の著者の方が、どうご説明になるかも聞いてみたいところ。

国会図書館で調べていたら、いわゆる「崩壊論」の本、出てくること出てくること。すごい冊数でした。全部とはいいません。でも、かなりの本の内容は、同じ内容の焼き直し的なものも多く、同時に、タイトルには「崩壊」とあっても、内容はほとんど崩壊するとは書いておらず、悲観的な材料をあつめて最後に「崩壊するおそれがないとはいえない」というような本も多かったです。「崩壊しない」と断定する必要もなく、中国にはけっこう危ない状況も経済を含めてたくさんあります。しかし、それは「リスク」であって「崩壊の論拠」ではないはずです。ブル崩壊と中国崩壊を同一視するものもあります。バブル崩壊についても「日本と同じように崩壊しないはずはない」という願望もすけてみえます。とにかく「崩壊」をタイトルに関した本はそろそろ打ち止めにしてほしい。記事を書き終えた率直な感想です。