テクノロジーが最大化する「体験価値」と小売業の未来

2016/12/21

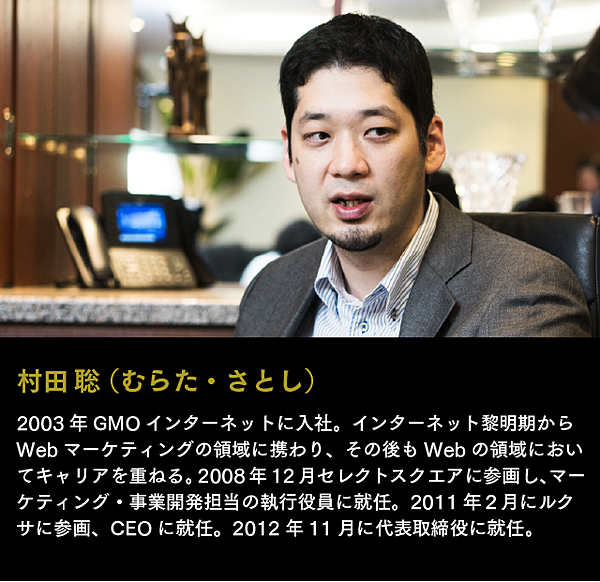

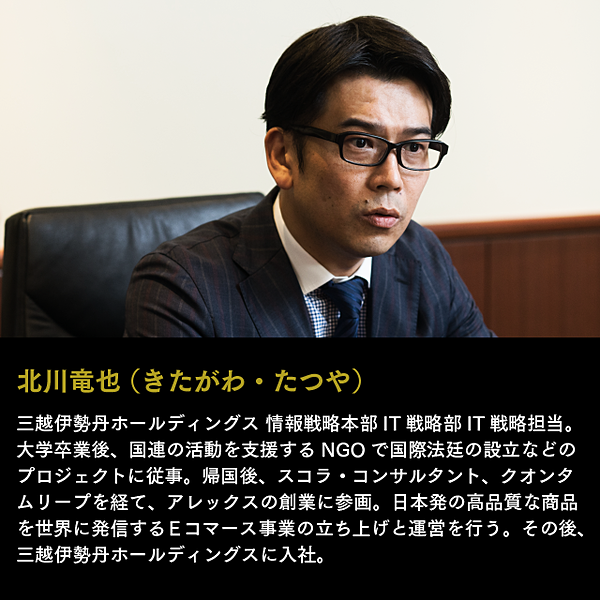

テクノロジーが生活者の購買行動を急変させている今、小売業はどう進化すべきか。三越伊勢丹ホールディングスでIT戦略担当を務める北川竜也氏と、「お得に贅沢体験」をテーマにしたタイムセールサイト・LUXA(ルクサ)の代表を務める村田聡氏。「顧客に高い体験価値を提供する」という共通の目的を持つ2人に、これからの小売業の可能性について聞いた。

顧客からの“信頼”こそが付加価値

──オンラインとオフラインの違いはあれど、高級商品を顧客に届けるビジネスを手がけるお二人は、小売業の環境変化をどう捉えていますか?

村田:一昔前の小売業というのは、インフラに近い存在でした。モノを集めて売るという機能自体に価値があって、お店に行けば欲しいモノが手に入る。お客様はそこに満足していた。

技術が進化し、今やインフラは完全に整い切った時代です。それによって小売業は、「物を売る行為そのもの」にどんな価値を付けるかが問われている。いわゆるブランドや百貨店は、昔からそれを追求していたわけです。

北川さんは百貨店業界において異色の存在ですよね。340年の歴史を持つ三越と、百貨店としては後発ながら高いブランドイメージを作り上げた伊勢丹に、AIやIoTといった先端テクノロジーを融合させて、新しい時代を切り開こうとしている。

北川:伊勢丹本店は「世界最高のファッションミュージアム」になることをテーマにしています。現代の生活に当たり前のものとしてテクノロジーが浸透している状況であれば、百貨店もテクノロジーを前提とした新しく豊かな生活をご提案するのは至極当然の流れだと考えています。

ほとんどのものがネットで買えてしまう今、「お買い物体験自体エンターテインメント化する」という可能性を追求しないと、自分たちのフィールドがなくなってしまう。そして、われわれが扱う商品、顧客体験に求められているのは、やっぱり「信頼」だと思うんですよ。

村田:まさに「信頼」が小売りの付加価値になる。僕の持論ですが、信頼って加点減点方式なんです。飲食店で例えると、初回の印象が悪かったレストランには二度と行かないけど、なじみの店で1回嫌なことがあっても「今日はたまたま」と思うでしょう。

信頼は、歳月の重みであったり、背景にあるストーリーテリングだったり、個々人の体験に裏打ちされるものです。三越伊勢丹さんが長い歴史をかけて築き上げたブランドイメージは簡単に消えないし、技術のようにコピーされることもない。百貨店が厳しい時代と言われますが、その強みはいまだ普遍的だと思います。

──一方で、LUXAは誕生して6年のオンラインサービスです。どうやって顧客の「信頼」を得ているのでしょうか。

村田:正直に言うと、最初にLUXAを見たときは「日本人には受けが悪いだろうな」と考えていました。「安かろう悪かろう」というフレーズがあるように、日本人には低価格なものを疑う考え方が根付いています。「贅沢」と「お得」の両方を感じてもらうためには、見せ方をかなり工夫する必要がありました。

具体的には、ターゲットとなるユーザー層が知識を持っている商品やサービスに絞って取り扱い、「この商品がこの価格で買えるのは見たことがないね」という驚きやワクワクを提供するように心掛けました。ユーザーの知識に丁寧に寄り添うことで、徐々に信頼を獲得できたと考えています。

アナログの顧客接点は“宝の山”

──「顧客接点」の視点で見ると、リアルとネットではかなり違いがありそうです。

村田:一長一短ですね。フィジカルな空間では、スタッフがお客様と顔を合わせて直接コミュニケーションがとれる。それによって得られる情報量は非常に多いですが、その分、属人的です。共有が難しいので、ある販売員が1人抜けるだけで店の売り上げがガクンと落ちてしまったりする。

一方、バーチャルな店舗ではユーザー属性や行動をクラスタ化してデータとして残していけますが、個々人の深いインサイトはわからない。北川さんは、その辺りのバランスをどう取ろうとしていますか?

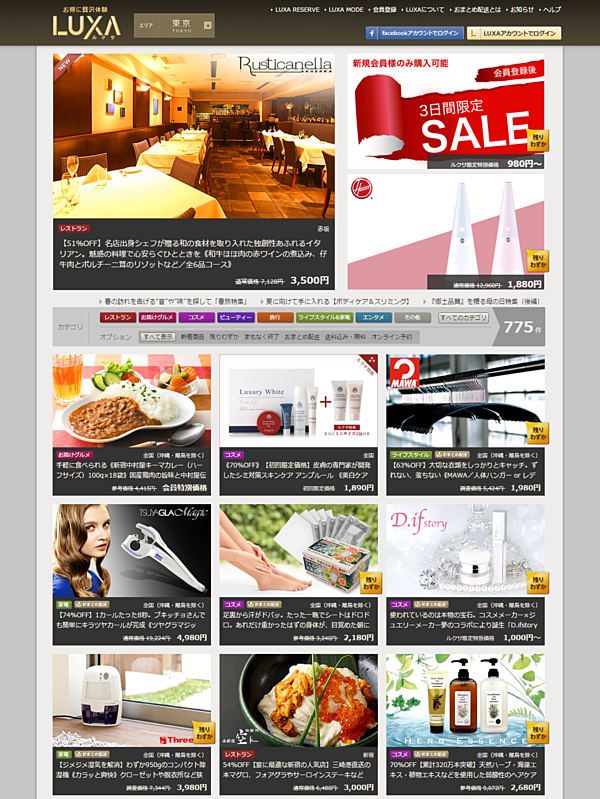

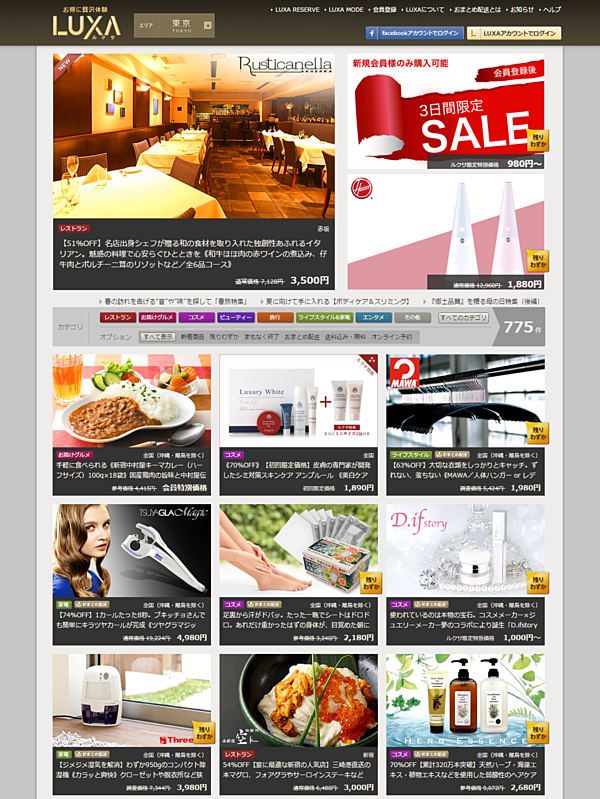

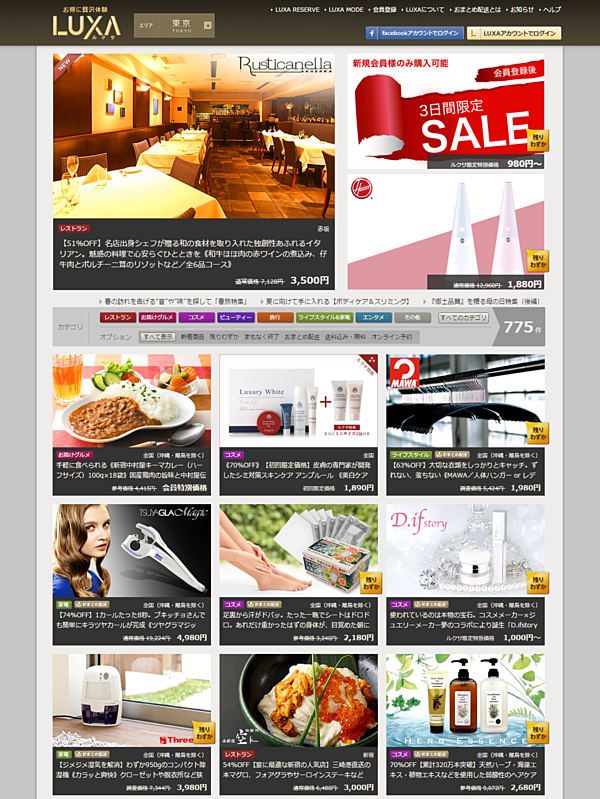

「ルクサ」(

https://luxa.jp/)では、専門のバイヤーが国内外からセレクトするさまざまな高級商品・体験を通じて「お得に贅沢」の新しい形を提案している。ユーザー層の中心は40代以上。

北川:われわれの場合、アナログの価値こそが一番大切であって、それを犠牲にしてまで、テクノロジーを取り入れるという考えは持っていません。あくまで“人間にしかできない部分の価値”で勝負することが大前提です。

たとえば昨年、接客にAIを導入したのですが、それはスタイリスト(販売員)がお客様と接して得られた情報を自然にデジタル化し、お客様に驚きや高い利便性という形で還元できれば、お客様により豊かな提案ができるようになる、という考えからです。

接客データを人間がすべて打ち込むことは非効率的ですが、AIなら人間が100年かかることを10分でやってくれるかもしれない。そういった部分に大きな可能性を感じています。フィジカルな顧客接点のデジタル化ですね。

村田:それでいうと、三越の接客は確かにすごいですね。駐車場係の方がお客様の顔はもちろん、軽く会話した内容を覚えていてくれたりする。

もうひとつ、リアルな接客の大きな魅力は、顧客の“未来”を知ることができる点。その人が結婚式をあげる予定だとか、これから旅行に行くとか分かったら、そのシチュエーションに合った新しい価値を提案できます。

接点がオンラインだけだと、ユーザーの「行動の結果」をデータとして受け取ることしかできないので、未来に向けた提案をするのは難しい部分がある。アナログとデジタルが融合することで、そこが埋められたら強いですね。

伊勢丹新宿店本館3Fの「インターナショナルデザイナーズ」は、世界中の“モード”を詰め込んだ空間。

北川:デジタル化の流れの中で、個人の関心や行動に合わせてサービス内容を最適化する「パーソナライズ」という言葉が注目されていますが、百貨店では「外商(三越伊勢丹ではお得意様営業)」と呼んで、昔から得意としてきたことなんですよね。つまりデジタル化のはるか前から大きな蓄積を持っている。改めて、まだデジタル化されていないアナログ情報は宝の山なのだと感じます。

個人データよりツールのオープン化を

村田:その個人データを共有できたら、新しい顧客体験の世界を作れると思うんですよ。伊勢丹に訪れたお客様とのコミュニケーションから、「旅行の相談」を受けたときにLUXAを通じて最適な旅行プランを提案するような……ただ、それには個人データのオープン化という最大の課題がありますね。

北川:個人データは粒度が細かくなるほどオープンにできなくなるので、難しさはありますね。ただ個人的には、オープンにするべきは情報側ではなく、ツール側な気もしています。

たとえば伊勢丹では今年8月に、お客様の足の形を3Dスキャンし、靴を“バーチャル試着”できる「3D計測バーチャルフィッティング」というサービスを実施しました。現在は伊勢丹でしか使えませんが、本当にお客様の立場で考えたとき、ほかの百貨店やシューズショップなどでも、そのツールを使って得られたデータを使い回せた方がいいに違いない。

個人情報ではなく、逆にツール側をオープン化することで、お客様の利便性は上げられるのではないかと思います。

今年8月に伊勢丹本店で開催されたイベントでは、「Flickfit」との協業による「3D計測バーチャルフィッティング」を実施。

村田:なるほど。現在はユーザーを囲い込むために自社で新しいツールを開発するというのが主流ですが、それだと企業は疲弊しますよね。テクノロジー開発を専門としていない会社が作れる質にも限界がありますし。

北川:私としては、百貨店はテクノロジーそのもので顧客を囲い込むようなことをする必要はないと考えています。どこの店でも使えるツールが増えて世に普及したときこそ、われわれの「コンテンツ力」という強みが生きるので。

人が持つ価値が「コンテンツ」になる

村田:結局、テクノロジーによって小売業は「効率化」と「コンテンツ」に二極化したわけです。

値段やスピードという効率の勝負になったら、アマゾンのようなプラットフォームが勝つ。しかし、テクノロジーが普遍化して効率が差別化要因ではなくなり、コンテンツの勝負になったら、われわれが勝つでしょう。

北川:LUXAも百貨店も、要するに巨大なセレクトショップですからね。バイヤーやセールスマネジャーが、毎日真剣に商品や顧客に向き合っている。彼らが培ってきた “アナログの価値”が、まさにコンテンツとなって生かされるはず。

村田:たとえば、LUXAでは歌舞伎のチケットが多く売れます。歌舞伎は誰もが知っている定番コンテンツですが、「届け方」を再編集することで、今まで興味を持たなかった層にアプローチできている。これもコンテンツの力です。

北川:同じように、あるニッチな趣味を持っている人が東京に300人いた時、それ単体ではマーケットが小さすぎるかもしれませんが、その範囲を全国に広げれば1万人、アジア広げれば10万人、という風になれば、マーケットサイズとしても十分なコミュニティですし、それを可能にするのがデジタルの力だと思います。

これからは、そのコミュニティにどう三越伊勢丹のコンテンツを届けられるか、という勝負をしなければならなくなっていると思います。

1%の改善で小売業は変わる

──今後の方針として、どんな戦略でアマゾン的な「効率化」に対抗していくのでしょうか。

北川: テクノロジーの活用というと、つい「AI」や「VR」といったバズワードに引っ張られがちですが、あれこれ手を広げて、ふたを開けたら自分たちもお客様もついてこなかった、という状況にだけはならないよう気を付けています。

たとえば、伊勢丹で商品を買おうとしたとき、店頭にはないけど在庫はあった。今なら「取り寄せて3日後にお渡しできます」というところを、「すぐに倉庫から送って夕方にはお届けできます」と変える。このわずかな改善ができれば、アマゾンと十分戦えるはずです。

村田:ITの世界でも、実はダイナミックな改革はあまり求められていない。ちょっとした不便を解決する1%の改善が大きな価値を生むというのが、ITの世界ですからね。

僕らの軸はオンラインにあるので、ネットの中の情報量をどうやって増やすかは課題ですね。ニッチをターゲットにしながらマスに寄り添うためには、商品や体験に付随するストーリーや情報量を増やし、整えていくことが肝心です。

北川:アナログな接点から得られた情報をデジタルにつなげる動きは、そう遠くない将来に現実になると思っています。恐らく2020年には形になっている。ここからの4年は速いですよ。

(編集:呉 琢磨、構成:黄 孟志、撮影:須田卓馬)