猫も感激。元三洋電機社員がつくった「世界初の掃除機」

2016/11/6

我輩は猫である。名前を茶太郎という。ものぐさな人間ばかりのこの家では省略して「ちゃーくん」と呼ばれている。この家に来てもうすぐ4年。一緒にもらわれてきた白猫の雪麻呂(通称ゆき)と二匹、安寧に暮らしておる。

年がら年中「散歩に連れていってくれ」とバカ丸出しで吠えまくる犬と違い、我々猫は人間に面倒をかけない。それでいて、気まぐれに膝に乗ったり、スリスリしたりして、人間どもを虜にする。ちょろいものだ。

この家の人間どもも、我輩に夢中だ。偉そうに髭を生やした親父殿など、外から帰ってくると真っ先に「ちゃーくん、ちゃーくん」と阿呆面で我輩を探す。「奥方や娘のケアは大丈夫か」とこちらが心配するほどのイカれっぷりである。

ところが、我輩のシモベであるはずの人間が、時々けしからんことに「旅行」などと称して数日、家から姿を消す。餌と水はたっぷりあるから食うに困るわけではないが、冬は寒いし、何より寂しい。家族同然の猫を何日も放置するとは何事か。

そんな時、我輩は奴らに罰を与える。

「ごめんねー。会いたかったよおー」などと猫撫で声を出す奴らの眼の前で、ベッドや枕やカバンに「チー」をお見舞いしてやるのだ。我輩のチーは猛烈に臭い。シーツは洗えても、ベッドのマットレスは洗えない。

雑巾で拭いても無駄である。洗剤も漂白剤も効果はない。我輩がチーをお見舞いするたびに、奥方は髪を振り乱して拭き取るが、そんなことをしても無駄である。この家の主寝室には、常に我輩のチーの匂いが立ち込めている。

ある日、思いつめた奥方が「病気でしょうか」と我輩を動物病院に連れて行ったが、医者は「そりゃ、仕返しですね」と笑っておった。猫の気持ちがわかる良い医者である。

以来、我輩はこの家で「おしっこテロリスト」と呼ばれ、一目置かれる存在になった。家族は不用意に家を空けられず「こんなことなら犬にすればよかった」と肩を落とす。我輩を寂しがらせた、お前たちが悪いのだ。

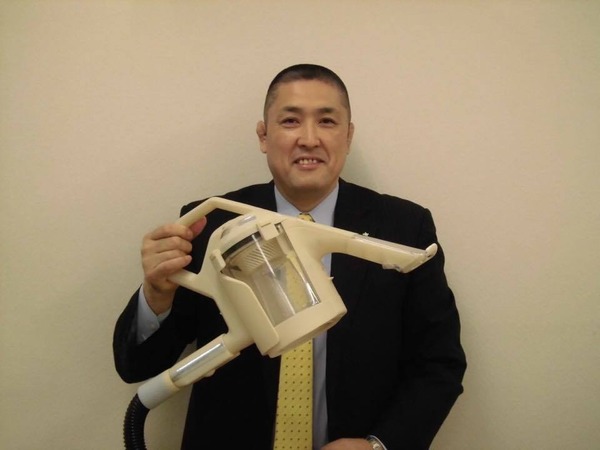

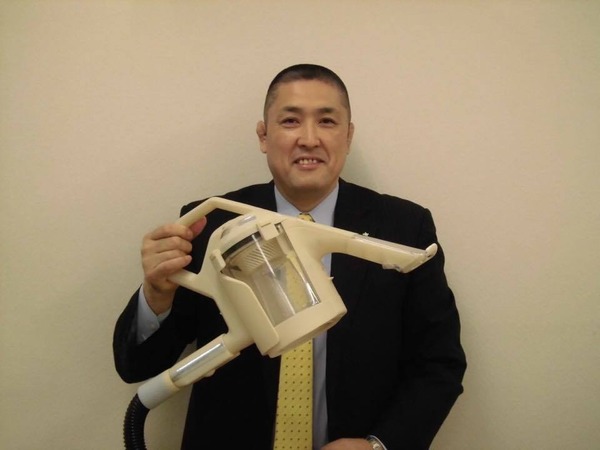

ところが、ある日、親父殿の友人が何やら怪しげな機械を持ってきた。電気ポットのような形で胴体が透明になっている。亀井隆平と名乗る、むやみに体の大きな男は「これで猫ちゃんのおしっこも大丈夫ですよ」とニコニコしながら親父殿に機械を手渡し、帰って行った。

これは聞き捨てならん。洗剤も漂白剤も受け付けぬ我輩のチーが、こんな機械に負けるはずがない。

だが、万が一にもチーが無効化されたら大問題である。ことは我輩一匹にとどまらず、世界中の猫たちが、飼い主に抵抗する大事な武器を奪われてしまうことになる。

我輩は「全国猫ネットワーク」を使って、この亀井なる男の素性を調べてみた。するとこんな事実が判明した。

かつて亀井は三洋電機という大阪の電機メーカーで働いていた。ところがこの会社の経営が傾き、パナソニックという会社に買収されてしまった。

「やってられるか」と会社を辞めた亀井は、東京に「シリウス」という会社を作った。空気清浄機やLED照明を売る小さな会社だ。

パナソニックに買収された後、亀井同様、多くの三洋電機社員が会社を辞めたが、彼らはその後も緩やかにつながり、助け合いながら生きている。

そんなある日、亀井は三洋電機時代の上司の紹介で川本栄一という広島市在住の発明家に出会った。

親の介護で苦労した川本は「水を吹き付けて洗浄しながら吸引する」という湿式吸引アタッチメントを発明していた。ホースの先にこれを装着すると、普通の掃除機が水洗浄掃除機に早変わりするのだ。

「これはいける!」とひらめいた亀井は、三洋電機時代の仲間や取引先を巻き込んで、水洗浄掃除機の事業化に動き出す。

デザインを依頼したのは東京・秋葉原に本拠を置く気鋭のクリエーター集団「イクシー」。設計・製造は旧三洋電機の協力企業、ユウキ産業。物流は三井倉庫ロジスティクスが引き受けてくれることになった。

「

Switle(スイトル)」という製品名は、亀井のかつての上司が考えてくれた。三洋電機時代、数々のヒット商品を生み出したアイデアマンだ。

シリウスには資金がないので亀井はクラウドファンドで支援者を求めた。すでに225人が支援に名乗りを上げ、目標額の3・5倍に当たる360万円以上の資金が集まった。

支援はまだ受け付けるらしい。亀井が我が家に持ち込んだのは、その試作機だった。亀井が帰ると親父殿はスイトルに水を入れ、意気揚々とベッドルームに向かった。無論、我輩もついていく。

シーツをめくり、あちこちに黄色いシミが浮かぶマットレスがむき出しになると、部屋中に我輩のチーの匂いが立ち込める。

親父殿は「うっ」と一瞬、顔をしかめた。最後に、ここにチーをお見舞いしたのは夏のことだが、異臭は未だに健在。さすが我輩のチーである。

だが親父殿は不敵な笑みを浮かべ、掃除機のホースにスイトルを装着した。スイッチを入れる。「シュゴゴー」という轟音を立て、スイトルのノズルがマットレスに吸い付く。

シュゴゴー、シュゴゴー。一心不乱にノズルを動かす親父殿。そんなものに我輩のチーが負けるものか。かんばれチー。親父殿の背後からマットレスを覗き込み、我輩は自分のチーにエールを送る。

「ヒュルルル」。どうやら作業が終わったらしい。親父殿がドヤ顔でスイトルをかざす。ボティの中にあった透明の水が黄色く濁っている。ヤバい!

親父殿はマットレスに這いつくばり、恐る恐るシミのあった部分に鼻を近づける。クンクン、クンクン。犬のように嗅ぎ回る親父殿である。

数分後、親父殿が顔を上げた。ニヤリ。そ、そんな筈はない。

我輩は慌ててマットレスに飛び乗り、チーの跡を嗅いでみた。ついさっきまで、確かに強い異臭を放っていたのだ。わずか10分程度のシュゴゴーで消されてたまるか。

しかし、もはやそこにチーの匂いは残っていなかった。我輩ですら微かに嗅ぎ取れるかどうかというレベル。鈍感な人間の鼻ではほとんど検知不能であろう。我輩の負けだ。

「ちゃーくん、残念だったな」

勝ち誇ったように我輩を抱き上げる親父殿。

クッソー、クッソー。もはや「おしっこテロ」は通用しない。我々、猫族の最大の武器はスイトルの出現により、ついに無効化されてしまったのだ。これは猫と人類の歴史における大きな転換点だ。

恐るべきは三洋電機のDNAである。パナソニックに買収されてなお、人間の生活を改善する新たな製品を生み出す。なんという執念だろう。

仕方がない。ここは潔く認めてやろう。我輩のチーはスイトルに負けた。しかし猫が人間に負けたわけではない。かくなる上は、愛らしいこの容姿と猫撫で声で、人間どもを徹底的に骨抜きにしてやる。

「参りましたにゃーん」

我輩は早速、スイトルを片手に上機嫌の親父殿に擦り寄り、得意の「おめめキラキラ攻撃」で高級キャットフードをせしめた。新しい道具を生み出す能力には時々驚かされるが、それでも人間を籠絡するなど、猫にとってはちょろいものなのである。