FIFA職員が憤る「世間の誤解」

2015/7/13

FIFAには世界中からスポーツビジネスのエリートたちが集まってくる。

職員の給料はほかのスポーツインダストリーの水準と同じか、少し高いくらいだ。特別な報酬があるわけではない。だが、W杯という世界最大のイベントに関わる名誉と興奮は何事にも変えられない。現在、約50カ国の人たちがFIFAで働いている。

狭き門のため、スイス・チューリッヒのFIFA本部で働いた経験がある日本人はごくわずかだ。

今回の取材では、そのうちの2人に会うことができた。それぞれ数年以上にわたってFIFAで働き、各部署のナンバー2のポジションにまで出世したグローバル人材である。

ちなみに各部署のナンバー1はディレクターで、その上に事務総長がいる。

しかし、結論から言えば、そのインタビューを今回の記事で掲載することはできなくなってしまった。

もともと、1人は一切の情報を出さないという約束で会っており、もう1人は本人の許可は得ていたものの、最終的に所属企業からNGが出てしまった。アメリカの司法で進行形の事件であり、いかなる発言もマイナスになりかねない、というのが理由だ。

チューリッヒにあるFIFA本部。横にサッカーのピッチがあり、一般利用者にも解放している(写真:©Rafael_Wiedenmeier/iStock.com)。

「現実と報道に乖離がある」

ただし、2人に会ったことで、FIFAに深く関わった人たちには共通した思いがあることを確かめられた。

それは誤解されている──という思い。

汚職事件が発覚したとき、ドイツではFIFAの広報部長代理、アレクサンダー・コッホが代弁者としてメディアに引っ張りだこになった。

コッホはビルト紙でこう語った。

「FIFAがパーフェクトに運営されていなかったのは事実です。しかし、現実と報道に大きな乖離(かいり)がある。それを私はFIFAの視点から説明したいんです」

【FIFA因数分解8:FIFAの急激な規模拡大】

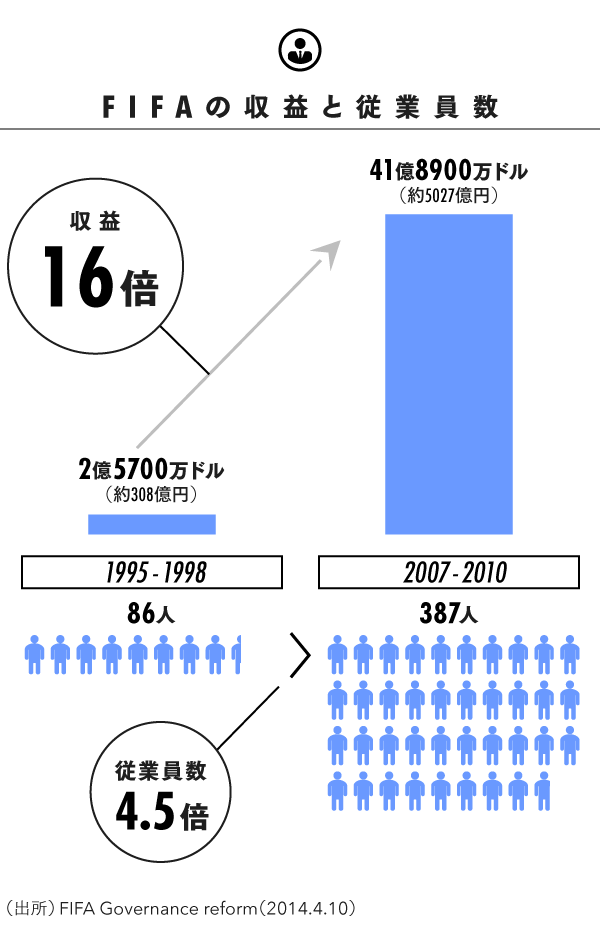

2002年W杯でTV放映権が高騰し、それを機にFIFAは組織としても急拡大する。1998年と2010年を比べると収益は16倍になり、従業員数は4.5倍になった。ちなみに図の収益は、それぞれ4年ターム(1995〜1998年および2007〜2008年)の合計金額である。

2001年、ISL破産に対応するために、FIFAは「FIFAマーケティング株式会社」を設立した。同時にISLで働いていたマーケティングのエキスパートたちを受け入れた。のちに同社は、FIFAのマーケティング部門として組織の中に入ることになった。

現在FIFA内には、マーケティング部のほかにTV放映権部、試合運営事業部などがある。

政治家と官僚の違い

では、どんな誤解があるのか。