2024/5/18

“ミシュラン料亭”の本店料理長が全店でもっとも若い理由

高台寺和久傳(京都市東山区)はミシュランで何度も星を取っている有名店ですが、実は料理長は長年の経験を積んだベテランが務めるわけではありません。

背景には女将(おかみ)の桑村祐子さんの思い切った決断がありました。人を育て、育った人の独立を応援する──。それは店にとってもプラスになるといいます。

和久傳は2020年に創業150周年を迎えました。本質を変えず、でも時代に合わせて業態を変化させる「不易流行」が和久傳の指針のひとつ。新店のオープンや新しい企画を次々と打ち出してきた和久傳は今後、どのように歩んでいくのでしょうか。(第3回/全3回)

背景には女将(おかみ)の桑村祐子さんの思い切った決断がありました。人を育て、育った人の独立を応援する──。それは店にとってもプラスになるといいます。

和久傳は2020年に創業150周年を迎えました。本質を変えず、でも時代に合わせて業態を変化させる「不易流行」が和久傳の指針のひとつ。新店のオープンや新しい企画を次々と打ち出してきた和久傳は今後、どのように歩んでいくのでしょうか。(第3回/全3回)

INDEX

- 「ピンチをばらまいている」

- 和久傳出身の料理人が活躍する理由

- スタッフが「お客さん」として来店

- 新店舗や新企画、次々に

- クレームがあれば飛んでいく

- 創業の地で森づくり

- 「アマチュアリズムを持ったプロでいたい」

桑村祐子(くわむら・ゆうこ) 1964年、京都府峰山町(現・京丹後市)生まれ。大学卒業後に大徳寺の塔頭に住み込んで修行した後、1989年に高台寺和久傳に入社。2007年に高台寺和久傳の女将、2012年に代表取締役に就任。2024年に食品の製造販売をする(株)紫野和久傳と、料亭の高台寺和久傳など数店舗を運営する(株)高台寺和久傳、両社の代表取締役に就任。

「ピンチをばらまいている」

和久傳には本店の「高台寺和久傳」、カウンターがある「室町和久傳」、京都駅の伊勢丹に入っている「京都和久傳」などがありますが、本店の厨房を仕切っているのは全店でもっとも若い料理長です。現在の料理長、鶴田信介さんは39歳。就任時は33歳でした。

桑村「本店は保守的になりがちなので若い人が来てくれたほうがいいというのもありますが、私が安定するのが怖いというか、不安定なほうが面白いということもあります。問題が起きても、人が育ち、会社にとっても蓄積が残るという環境をつくることが好きなんです」

ただ、料理長が代わることのリスクもあります。怖さはないのでしょうか。

桑村「むしろ、それがいいんです。そうしないと人間は成長しないと思う。ピンチはチャンスといいますけど、自らピンチを招くことはなかなかできない。だから私はピンチをばらまいている。

でも、それは彼らだけではなく、店にとっても絶対にプラスがあると思うのです」

桑村「たとえば、新しい料理長は教え方が前の料理長よりも上手かもしれない。人間ってすごく多面的なのに、いまはある側面でしか評価されない時代になっていて、それはすごくもったいない。

適材適所とチャレンジできる環境をつくることが、会社にとってのいちばんの利益になるのでは」

和久傳出身の料理人が活躍する理由

桑村さんが「和久傳リバイバルプラン」を実行して若手を料理長に抜擢した結果、和久傳を去ったベテラン料理長もいました。そのときに残ってくれた料理人たちに恩義を感じ、できることをと考えた末に決めたのが、彼らの独立を応援することでした。

料理人がいつか自分の店を構えることを見据え、店長としての練習ができる環境をつくることにしたのです。

以前は「密室だった」という人事や経理のやり方を変え、管理会計にして店舗ごとの成績が見えるようにしました。

「一緒にがんばろう」と口で言っていてもなかなか浸透しませんでしたが、変えてからは料理部門とサービス部門との壁が一気に崩れたといいます。「人は目標設定によって変わることができる」と実感した出来事でした。

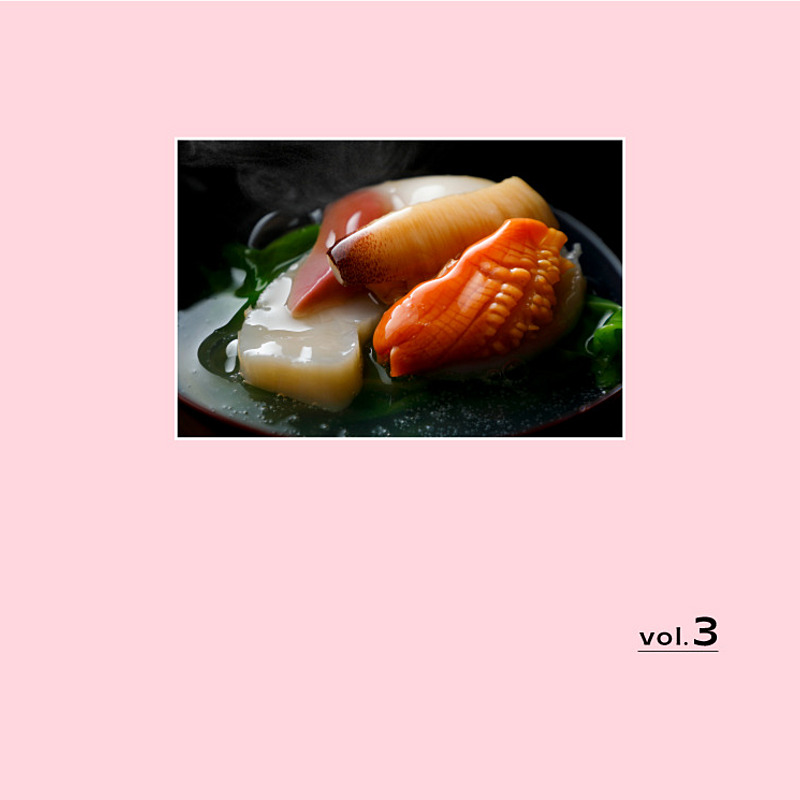

和久傳の料理「花山椒」(提供:和久傳)

定期的にひらく「若手会」も料理人が切磋琢磨する場になっています。お品書きから器選び、盛り付けまでを考え、桑村さんや料理長、ほかのスタッフの前で料理を披露します。

何かのきっかけで急に伸びる料理人もいれば、先輩のやることを忠実にマネしているうちに自分らしさが出てくる人もいるそうです。

このようにして育った料理人たちが和久傳で活躍したあとに独立して店を構え、「縄屋」(京丹後市)、「木山」(京都市)、「鎌倉 北じま」(神奈川県鎌倉市)など多くの人気店が生まれました。

スタッフが「お客さん」として来店

桑村さんが育てたいのは、もちろん料理人だけではありません。ホールスタッフを中心に構成した「ひめ椿会」では礼儀や挨拶の仕方を再確認したり、勤務歴の長いスタッフの経験談をもとにしたケーススタディをしたりしています。

日本文化の理解につなげるための茶道研修、食材づくりの現場を知るための農業研修もあります。

スタッフには、1年に1回は客として高台寺和久傳や室町和久傳に来店し、食事をする機会を提供します。若いうちは金銭的に訪れにくい店ですが、「お客さん」としての経験は絶対にしておいたほうがいい、と考えているからです。

桑村「お客さまの身になるには、やっぱり本気でお客さまとして来てもらうのがいいと思うんです。

畳の席の立ち居振る舞い、どこまでひざをついてお茶を出したらいいのか、居心地よくゆったりとした時間を過ごしていただくには、どういうお声がけをしたらいいのか。見えないところにもお客さまの神経はたくさんあるんやな、ということを体験してもらいたい」

これらの多くは、「やらされている(have to )」ではなく「やりたい(want to)」という意識に変えるための仕掛けとして考えました。

桑村「料理人の世界はまだまだ個人主義的なところがあります。『1人の100歩より100人の1歩が大事』だと言っていますが、『100人の1歩』と『1人の100歩』が共存できるのが本当に素敵なチームだと思うんです。

それを実現するためにはどういう人間関係であればいいのか。あるいは、いま苦労しているのはどういう目的のためなのか。それを考えたら『やらされている』のではなく、『やりたいこと』になっていくのでは、と」

冬の間、料亭の庭は苔を養生するため、落ち葉をかぶせておきます。春になるとそれを新入社員も含めたサービススタッフ総出で取り除きます。ピンセットで苔の間のゴミを取り、葉っぱも1枚ずつ拭きます。終わるころには、スタッフ間の垣根が取れたように感じるそうです。

新店舗や新企画、次々に

桑村さんは次々と新しい企画を実現させてきました。たとえば、2015年に全面改装した室町和久傳では「料理の現場」というイベントを年に4回開いています。

参加者は料理人から「何を考え、どのように料理を生み出しているか」という話を聞きながら、魚をさばいたり塩を打ったりする体験をし、最後はアルコールやソフトドリンクとのペアリングコースをいただける、というものです。

2016年にオープンした「丹 tan」は「友人の家」がコンセプト。友人が家にあった食材で心を込めて作ってくれたごはんがいちばんのご馳走ではないか、というひらめきから生まれました。

使う野菜は無肥料・無農薬の自然農法で育てられたもの。店内にはダイニングテーブルを置き、家のようなくつろげる空間に。朝食も食べられるようにし、「フラットで気軽に使ってもらえる店」を目指しました。

「友人の家」をコンセプトにした「丹 tan」(提供:和久傳)

世の中で日持ちがする商品を多く求められるようになるなか、正反対のことをしようと2018年に開いたのは「白(はく)」です。

ここで扱うのは要冷蔵で日持ちもせず、数も限られたものがほとんど。でも、「ひとつ、幸せなものを口にすることで、九十九の幸せに気づく」との思いを込めました。

桑村「自分が『こうなったらいいな』と思うことから店舗をつくったり商品開発をしたりすると結果的に新しいこと、面白いことになり、ブランディングになっています」

お客さんに継続的に来てもらうことを重視していると、自然と売り上げが上がるといいます。さらに、新しい店舗や企画の担当をしたスタッフは「卒業前のベンチャー」経験を積めるため、独立の応援にもなっています。

「白」の外観(提供:和久傳)

「白」のおはぎ(提供:和久傳)

クレームがあれば飛んでいく

とはいえ、店舗や企画が多くなると目が届きにくくなるのでは? そう水を向けると、桑村さんは「クレームが宝です」と返してくれました。

桑村「絶妙なタイミングでクレームって起こるんです。それを放っておくと不可逆的になってしまう可能性がある。だからクレームがあったら絶対に私が飛んでいくんです」

ただ、桑村さんが率先して解決することはしません。女将になりたてだったころとは違い、いまは桑村さんが発言すると気を使われてしまいます。

だから、発言はできるだけ控え、どのように解決してくれるのかをオブザーバー的に見守るようにしているそうです。クレームには何度も助けられてきたため、「その体験を分かち合わないともったいない」といいます。

創業の地で森づくり

和久傳は2007年から創業の地、京丹後市で「和久傳ノ森」づくりを始めました。これは、前女将で母親の綾さんの願いでした。

丹後を離れるときに地元の人たちが「残ってほしい」と1500筆ほどの署名を集めてくれたことが頭にあり、故郷の人たちと一緒に植樹をしたいとの思いがあったそうです。

生態学者の故・宮脇昭さんの教えを受け、これまでに56種3万本を植えました。いまでは大きな森に成長し、フキノトウや山椒、柿などたくさんの実りをもたらしてくれるようになりました。

森に隣接する工房ではおもたせの店「紫野和久傳」で販売するお菓子や惣菜を製造していて、手作業で商品が出来上がる様子を中庭から見られます。さらに工房にはレストランも併設しています。

創業の地で進める「和久傳ノ森」(提供:和久傳)

森づくり開始から10年後には、安藤忠雄さんが設計した美術館「安野光雅館」も完成。安藤さんは植樹の活動に共感して設計を引き受けてくれ、毎年トークショーにも来てくれるそうです。

桑村さんは「母のすごいところは、そういう応援者がたくさんいてくださるということ。私はその余得で生きております」と笑います。

京丹後では地元の農家さんの手ほどきを受けながら無農薬・有機栽培で米も育てています。冬の間は、高台寺和久傳の名物、「間人(たいざ)蟹の焼き蟹」の殻も肥料に加えます。

こうした取り組みが評価され、2021年版から始まった「ミシュラングリーンスター」に高台寺和久傳、室町和久傳、丹の3店舗が4年連続で選ばれました。これは「持続可能なガストロノミーに対し、積極的に活動しているレストラン」に与えられるもの。高台寺和久傳はミシュラン二つ星とともに受賞しました。

「和久傳ノ森」内にある久美浜工房(提供:和久傳)

桑村「うちを卒業した子から『グリーンスター付いてますよ』って聞いて、『えぇ、大変なことになったで』って(笑)。

ただね、無農薬でお米をつくるとか、山で採れたもので一生懸命おいしいものをつくるとか、私が子どものころからしたら普通のことなんです。それが一周回ってこんな時代になった気がします」

「アマチュアリズムを持ったプロでいたい」

和久傳は2020年に創業150周年を迎えました。「常にいろんな人を巻き込みながら大きな実験をやってきた」という桑村さんは、いまも新たな企画を練っています。

アイデアを思いつくのは朝にシャワーを浴びているときが多いそうで、思いついたものはノートに書き留めます。夜中に不安で目がさめることもあるそうですが、「私が楽しいだけで、やるほうは大変ですけどね」と笑います。

ずっと避けたかったという女将ですが、「挑戦する楽しさは与えてもらったのかもしれません」といいます。

桑村「女将はできないけど、『おカネに強い学級委員長』みたいなことは性に合っているな、と思って。それができるようになってからは、自分と経営が一体化したんです。お客さまとの会話も楽しくて勉強になります。女将もおもしろいなと最近、思えるようになりました」

最後に、桑村さんの考える「和久傳らしさ」とはどういうものなのかを聞かせてもらいました。

桑村「お客さまに『心地よい場所だった』と感じていただくために、フラットで穏やかな空気が流れていることを大事にしています。

しつらえや掃除はびしっとしているけれど、そこに『ようこそ』という笑顔があり、お料理も飾り立てず滋味深いものを出す。ものすごくできるアマチュアというか、誰よりもアマチュアリズムを持ったプロでいたいと思っています」

(完)

取材・文:山本奈朱香

撮影:松村シナ

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

撮影:松村シナ

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

"逃げ腰"女将の改革

時代を生き抜いた京都老舗料亭の「知恵」