2024/1/24

【資格】炎上JAL機「奇跡の脱出」を支えたプロたちの仕事

「社会に新たな動きがあると、新たな資格が生まれてきます。そんな多種多様な資格を取るために学ぶうちに、世界の見え方も変わってきました」。資格マニアの醍醐味をそう話すのは、900以上の資格を持つ鈴木秀明さんです。

仕事のためにしぶしぶ受けた資格試験の勉強が、いつのまにか仕事の枠組みを超えた自分の教養になっていた……そんな経験を持つ人もいるはずです。そこで、資格マニアの鈴木さんが世に数ある資格を、世の中の動きとともに案内する大人のための資格ガイド。

今回は、年明け早々に起きた羽田空港衝突事故の記憶が生々しいなか、「空の安全」を支える航空業界のプロフェッショナルたちの仕事を深く知ることができる「航空検定」を紹介します。

仕事のためにしぶしぶ受けた資格試験の勉強が、いつのまにか仕事の枠組みを超えた自分の教養になっていた……そんな経験を持つ人もいるはずです。そこで、資格マニアの鈴木さんが世に数ある資格を、世の中の動きとともに案内する大人のための資格ガイド。

今回は、年明け早々に起きた羽田空港衝突事故の記憶が生々しいなか、「空の安全」を支える航空業界のプロフェッショナルたちの仕事を深く知ることができる「航空検定」を紹介します。

INDEX

- 飛行機や航空業界のことを深く知る

- 飛行機事故に遭う確率は…

- 解説文だけで勉強になる公式問題集

- 「空の安全」を守る現場のプロ

飛行機や航空業界のことを深く知る

今回のニュース

世界が称賛した炎上JAL機からの「奇跡の脱出」

元日に起きた能登半島地震が正月気分を吹き飛ばした翌日、テレビ画面に映ったのは、みるみるうちに炎に包まれていく日本航空(JAL)516便でした。1月2日、羽田空港でJAL機と海上保安庁の航空機が接触して炎上するという重大な事故が起こり、連日の大惨事に列島中が衝撃を受けました。

着陸直後のJAL機が、離陸するために滑走路で待機していた海保機と衝突したこの事故。炎に包まれて停止したJAL機からは、乗客乗員379人の全員が無事に脱出した一方、海保機では、重傷を負いながらも脱出した機長を除く乗組員5人が亡くなりました。

炎上したJAL機では、機長らと客席とのインターフォンが不通になるなか、客室乗務員(CA)の機転で機体の一部のドアを開放するなどして、接触事故から約18分後には乗客乗員全員が機外に脱出、海外メディアなどから「全員助かったのは奇跡」と称賛されました。

そして、脱出した乗客乗員を連携しながら救助したのが、現場に駆けつけた多くの応援部隊です。東京消防庁からは100台以上の消防車両が出動、着陸した飛行機を先導するグランドハンドリングと呼ばれるスタッフや整備士らも加わり、会社や組織を超えた協力体制で「奇跡の脱出」を支えたのです。

事故の経緯の本格的な解明はこれからですが、2機の事故機と管制官とのやりとりの記録などから、本来は滑走路手前でJAL機の着陸を待つはずだった海保機が、滑走路まで進入して待機していたところにJAL機が衝突した、という構図が浮かび上がっています。ただし、JAL機、海保機、管制官の3者で認識が食い違っているため、今後、国の運輸安全委員会による事故機のボイスレコーダー解析や、関係者への聞き取り調査の進展が待たれます。

羽田空港での飛行機の発着回数は1日1200回以上で、山手線のダイヤに近いレベルで発着しているといわれます。そして、これまで10年間で、全国の空港の滑走路で衝突の可能性があった、ヒューマンエラーを原因とする重大インシデントは20件以上との報道も出ています。空港では毎日、当たり前のように飛行機が離着陸していますが、それを支えているのもまた、さまざまな組織の、さまざまな職種のプロフェッショナルたちなのです。

元日に起きた能登半島地震が正月気分を吹き飛ばした翌日、テレビ画面に映ったのは、みるみるうちに炎に包まれていく日本航空(JAL)516便でした。1月2日、羽田空港でJAL機と海上保安庁の航空機が接触して炎上するという重大な事故が起こり、連日の大惨事に列島中が衝撃を受けました。

着陸直後のJAL機が、離陸するために滑走路で待機していた海保機と衝突したこの事故。炎に包まれて停止したJAL機からは、乗客乗員379人の全員が無事に脱出した一方、海保機では、重傷を負いながらも脱出した機長を除く乗組員5人が亡くなりました。

炎上したJAL機では、機長らと客席とのインターフォンが不通になるなか、客室乗務員(CA)の機転で機体の一部のドアを開放するなどして、接触事故から約18分後には乗客乗員全員が機外に脱出、海外メディアなどから「全員助かったのは奇跡」と称賛されました。

そして、脱出した乗客乗員を連携しながら救助したのが、現場に駆けつけた多くの応援部隊です。東京消防庁からは100台以上の消防車両が出動、着陸した飛行機を先導するグランドハンドリングと呼ばれるスタッフや整備士らも加わり、会社や組織を超えた協力体制で「奇跡の脱出」を支えたのです。

事故の経緯の本格的な解明はこれからですが、2機の事故機と管制官とのやりとりの記録などから、本来は滑走路手前でJAL機の着陸を待つはずだった海保機が、滑走路まで進入して待機していたところにJAL機が衝突した、という構図が浮かび上がっています。ただし、JAL機、海保機、管制官の3者で認識が食い違っているため、今後、国の運輸安全委員会による事故機のボイスレコーダー解析や、関係者への聞き取り調査の進展が待たれます。

羽田空港での飛行機の発着回数は1日1200回以上で、山手線のダイヤに近いレベルで発着しているといわれます。そして、これまで10年間で、全国の空港の滑走路で衝突の可能性があった、ヒューマンエラーを原因とする重大インシデントは20件以上との報道も出ています。空港では毎日、当たり前のように飛行機が離着陸していますが、それを支えているのもまた、さまざまな組織の、さまざまな職種のプロフェッショナルたちなのです。

飛行機事故に遭う確率は…

炎上する飛行機の映像とともに「日航機の乗客乗員、全員脱出か」という一報が入ったとき、すでに事故対応のための多くの救急車や消防車が滑走路で待機しているのが、ニュース画面に映し出されていました。

空港では、パイロットやCA、グランドスタッフといった乗客と接するスタッフだけでなく、見えないところでその何倍も多くのスタッフがかかわって安全を守っています。「航空検定」で学んだこうした知識を思い出しながら、この事故は、安全を守るスタッフやシステムが総力を発揮して、最小限の被害で食い止められるかもしれない――そんな希望を持って、画面を見守りました。

航空検定は、飛行機や航空業界に興味のある人の知識の深さを測る検定です。出題範囲は、飛行機にかかわるさまざまな職種や業務のほか、軍用も含む飛行機の種類、飛行機のメカニズム、また一部ではあるものの、今回の事故でも注目された管制塔とのやりとりや非常時の対応についてなど、多岐にわたります。

なかでも飛行機の安全性についての知識は重要な出題テーマのひとつで、この検定の勉強をするなかで、こんなデータに出合いました。

「航空機の事故率は0.0009%で、これは438年間毎日搭乗して1度事故に遭うという確率」

こうした数字に裏打ちされる「空の安全」は、飛行機の運行に携わる大勢の人々の努力とプロ意識によって実現されているのだということが、航空検定の勉強をしてみるとよくわかります。

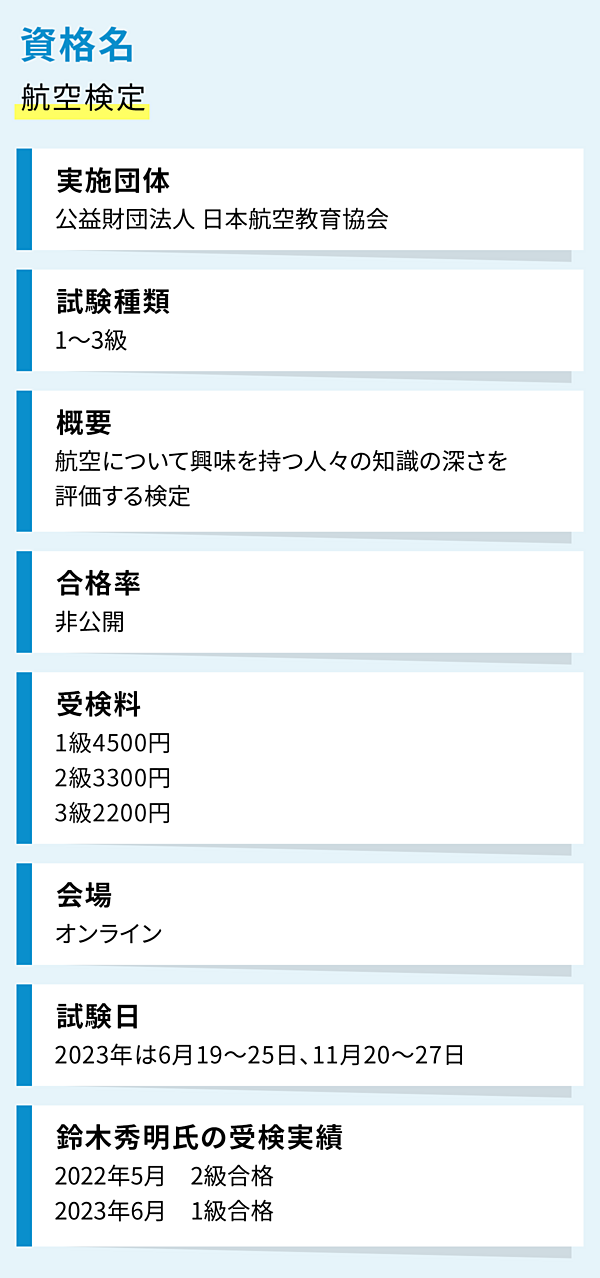

解説文だけで勉強になる公式問題集

航空検定は1級から3級まで3つの級(ランク)があり、1級は2級合格者のみが受験可能です。公式サイトによると1級は「航空力学、航空機構造、航空機材料、航空原動機、航空装備、航空法、航空気象操縦方法、航空管制、航空保安施設、空港、客室サービス、業界ニュース、航空安全の各ジャンルに分けて総合的な航空知識を試す試験」とされ、幅広い領域の専門的な知識が求められる内容となっています。

2級は「パイロット、整備士、キャビンアテンダント、グランドハンドリングなど様々な航空関連業務」が試験内容となっていて、3級は「航空工学や空港施設、航空機など基礎的な航空一般知識」が出題されます。

簡単にいうと、2級は航空業界で働く人々、3級は航空関連の技術やメカニックなどが主な試験内容となりますが、一般の人が受験する場合、ある程度、技術的な知識が必要となる3級よりも2級のほうがむしろ取り組みやすいかもしれません。

公式教材としてのテキストはなく、公式問題集のみが発刊されていますが、問題の解説がとても詳細・丁寧に書かれているので、解説文を読むだけでも勉強になります。また、基本的に実際の試験問題はこの問題集に掲載されているものから出題されるので、これ1冊をやっておけば合格点はクリアできるでしょう。1級でも、難易度はそれほど高くない検定だといえそうです。

また、検定としては飛行機が好きで航空業界への就職を目指す人のほか、すでに航空関連会社に勤務している人のスキルアップにも役立ちそうです。

「空の安全」を守る現場のプロ

私がこの検定を受ける準備をしていたときに、もうひとつ参考にしたものがあります。やはり航空関係の検定である「旅客機・エアライン検定」の公式テキストです。この検定は2019年に第1回試験、2021年に第2回試験が行われましたが、コロナ禍の影響もあってか、現在は残念ながら休止状態となっているようです。

とはいえ、航空検定公式問題集とはまた違ったかたちで航空業界の知識がまとめられた、有用かつ読みやすいフルカラーの『旅客機・エアライン検定公式テキスト』は、現在も書店などで入手が可能です。

航空機の内部構造や、各国の主要航空会社の特徴、あるいは管制塔との通信例や用語説明など、図解もふんだんに使いながら詳細に説明されています。より深く・幅広く航空業界の知識を学んでみたいと考えている人は、航空検定とあわせて、ぜひこちらの書籍も活用してみるといいでしょう。

今回の事故原因については、未解明の部分が多く残されています。それでも、飛行機の運行の多くの部分が最新技術によって自動化されているなかで、やはり最後は周辺で働くさまざまな人の仕事が、空の安全と人の命を守っていることを、改めて痛感させられました。今回、日航機の乗客らが全員、無事に脱出できたのは、奇跡といえるほどの極めて的確な対応によるものであり、それは現場のプロフェッショナルたちのチームワークのたまものだったと思います。

いま「空港型地方創生」といわれるように、地域における空港の役割は地方経済の活性化という文脈で大きく期待されています。地域にとって“安全な空港”はなくてはならないもの。航空検定は、そんな空港の現場を深く知る、いい機会になるでしょう。

鈴木秀明(すずき・ひであき) 1981年生まれ。総合情報サイト「All About」資格ガイド。東京大学理学部卒。東京大学公共政策大学院修了。年間80個ペースで資格試験を受験し、米国公認会計士、気象予報士、中小企業診断士など900以上の資格を取得。雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は500件以上。著書に『効率よく短期集中で覚えられる 7日間勉強法』(ダイヤモンド社)など。

取材・文:福光恵

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー:gettyimages

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー:gettyimages