2023/12/26

【新常識】エンジニア組織を強くするための「サイバー」と「LayerX」の共通項とは

大企業、スタートアップにおいて引く手数多の人材であるエンジニアだが、人材の需要の高まりと比例するように、エンジニア組織自体も拡大している。

100人を超えるエンジニア組織を抱える企業も、今後どんどん増えていくなかで、重要なテーマとなるのが「開発生産性」だ。

2023年11月22日、CTOの挑戦を讃えるピッチコンテスト「Startup CTO of the Year」中に開催されたトークセッションタイムでは、この「開発生産性」についてディスカッション。

サイバーエージェントの長瀬慶重氏、LayerXの松本勇気氏、ファインディの佐藤将高氏の話から、組織として生産性を高め、強いエンジニア組織の作り方のヒントを探る。

※本記事はセッションの内容を再構成しています。実際のセッションの流れや発言とは一部異なる部分があります。

- 全社組織へのカルチャーフィットが重要

- 問題を自分ごと化できるエンジニアを増やす

- ヒットするかは「開発生産性」に依存する

- カルチャーで判断して、開発する

全社組織へのカルチャーフィットが重要

佐藤 今日は急成長中の会社で技術開発の責任を担うお二人に、理想のエンジニア組織について語っていただきたいと思います。まずは、それぞれの企業のエンジニアチームの規模感を教えてください。

東京大学 情報理工学系研究科 創造情報学専攻卒業後、グリーに入社し、フルスタックエンジニアとして勤務する。2016年6月にファインディ立上げに伴い取締役CTO就任。

松本 現在、LayerXには会社全体で約250人の従業員がいます。

SaaS事業の「バクラク」を中心に10個ほどのプロダクトを動かしているので、エンジニアチームは人員が潤沢というわけではないのですが、毎月、数人のエンジニアが新たに入社してくれています。

東京大学在学時に株式会社Gunosy入社、CTOとして技術組織全体を統括。2018年より合同会社DMM.com CTOに就任し技術組織改革を推進。大規模Webサービスの構築をはじめ、機械学習、Blockchain、行政支援等広く歴任。2019年日本CTO協会理事に就任。2021年3月よりLayerX 代表取締役CTO就任。開発や組織づくり、及びFintechとAI・LLMの2事業の推進を担当。

長瀬 サイバーエージェントは、正社員のエンジニアが1,200〜1,300人。

2007年からエンジニアの中途採用を始め、2008年に新卒採用もスタートしました。近年は年間で120人、多いと150人ぐらいの新卒をエンジニアとして採用しています。

通信業界での研究開発を経て、2005年、サイバーエージェントに入社。「アメーバブログ」やコミュニティサービス「アメーバピグ」、ソーシャルゲーム、コミュニティサービスなど100以上のサービス開発を担当。2014年に執行役員、2020年に常務執行役員に就任。現在はサイバーエージェント専務執行役員(技術担当)、株式会社AbemaTV取締役を務める。

佐藤 エンジニア組織が拡大していくなかで、これまでどんな課題に向き合ってきましたか?

長瀬 当社は創業以来、25年連続で増収しているのですが、これは変化を恐れず挑戦し続けた結果だと思っています。

スマホや生成AIなど、次々と新しいテクノロジーが生まれ、「どうやって最新の技術に対応するか?」という課題が常にあり、その対応こそが我々の事業の生命線でした。

だからこそ、15年前から戦略的にエンジニアの採用と育成に力を入れてきたんです。

松本 当社は、意図的にエンジニア組織を急拡大しないようにしています。

というのも、エンジニアの世界はプロスポーツと同じだと思っていて。技術力があるだけでなく、自分たちの文化にフィットした人に入ってもらうことが重要なんですよね。

そういった方々と丁寧にコミュニケーションさせていただいて、関係者全員が「イエス(一緒に働きたい)」と思う人だけを採用しています。

それによって一体感があるチームをつくり、マネジメントの課題が生まれないようにしています。

長瀬 それでいうと、サイバーエージェントは外部の方々からよく“新卒文化”と言われるんですが、その根底には、組織のカルチャーをきっちりとつくりたいという信念があるからなんです。

職種を問わず、カルチャーへのフィットが大事だと考えているので、まだ何色にも染まっていない新卒をベースに組織をつくり、経験と能力が足りないところを中途採用で補う。

エンジニアにおいても、そんな考え方がベースになっています。

松本 分かります。エンジニア独自のカルチャーではなく、会社全体で統一されたカルチャーをつくりたいというのは、すごく同意しますね。

僕らが厳選してカルチャーフィットを見ているのも、エンジニアだからではなくて、LayerXらしい人を採るという観点をすごく大事にしているからです。

そうすると、自然とコミュニケーションも上手く回り、開発生産性も上がりやすいんです。

問題を自分ごと化できるエンジニアを増やす

佐藤 我々も開発生産性を高めるために、エンジニア組織の生産性を可視化するサービス「Findy Team+」を提供しています。

そのなかで重要なのが、開発生産性と品質の高さも両立できるチームを作ることです。それを実現するために、どんな工夫をしていますか?

長瀬 我々は“オーナーシップ・カルチャー”の醸成にこだわっています。

つまり、エンジニアに当事者意識を持ってもらうこと。

事業や顧客の問題解決を本分とするエンジニアが、問題を自分事化して、その本質を深く理解すればパフォーマンスに大きな影響を与えます。

加えて、技術力で他者を出し抜くという気概を兼ね備えていれば、生産性も質も担保する競争力の高い組織が生まれるはず。

松本 よくビジネスと開発って分けて語られがちですが、僕はそこに間違いがあると思っていて。

開発組織というのは、まず「事業」があり、事業のために必要な「ソフトウエアアーキテクチャ」があり、そのために必要な「組織」がある。

この3つが密接した状態になっていないと、理想とは言えないんですよね。

全てが関わりあって全体を作っているので、どこかがズレると、それを正すために事業の本質から外れた業務に追われることになってしまいます。

ヒットするかは「開発生産性」に依存する

松本 開発生産性は誰もが当たり前に“大事”だと思っているはずですよね。

なぜなら、エンジニアは誰も答えを知らないプロダクトをつくる必要があるからです。そのためには、多くの検証を検証をしないといけないですよね。

要するに、答えは確率論でしか分からないけど、そこで振れるサイコロの数は開発生産性に依存するわけです。

週に1個しかプロダクトをリリースできない会社と比べると、週に10個リリースできる会社はサイコロを10倍振って検証できる。

当然ですが、ヒットが出る確率も上がりますよね。

長瀬 まさにその通りで、補足することはありません(笑)。

我々の場合、開発生産性向上を文化として根付かせるために、昨年から「かいはつ速度アゲ太郎」という全社プロジェクトを推進しています。

良い結果を出したエンジニアをちゃんと褒め称えるのが狙いです。この「褒める」というのが大事なんです。

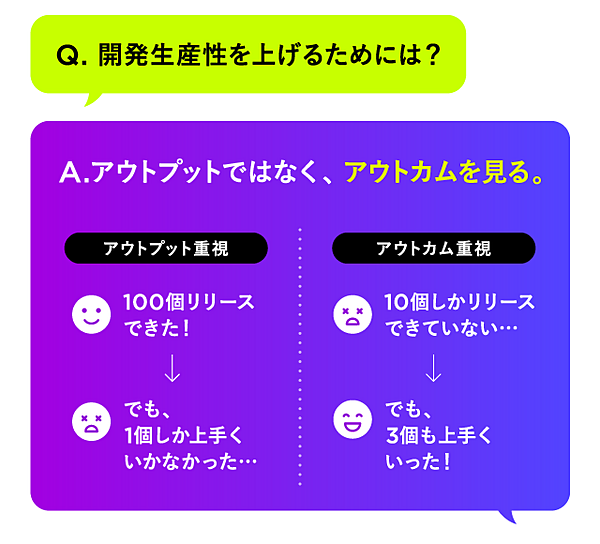

松本 僕が重視しているのは、生産性をどこに定義するかです。

デプロイをたくさん行うとか、障害が起きないとかではなく、最終的に大事なのはアウトカムなんですよね。

単純に、100個リリースして間違いが99個だった会社よりも、10個しかリリースしてないけど3個合っていた会社のほうが、開発生産性が高い。

なので、とにかくアウトカムを重要視しています。そしてアウトカムを高めるための取り組みとして、エンジニアもお客さんと積極的にコミュニケーションをとっています。

たとえば、金融の運用業務を実際にエンジニアが対応したり、お客様と直接会話はできなくても商談の動画を見るだけで「何が必要か」の解像度が上がりますよね。

そんなプロセスを通して、意志を持ってプロダクトを出すようにしています。

長瀬 すごく共感できる話ですね。生成系AIの登場によって、最近はエンジニアの時間がどんどん空いてきている。

そうすると、僕らの場合は、例えばAbemaのエンジニアがユーザーヒアリングをしたり、定性的なアンケートの結果を見ながら、解決すべき課題やアウトカムを自分で考える。

結果的に、生産のスピードも精度も上がる。そんな状況を見ていると、もはやデリバリーの件数やリリース後の障害件数を語っている場合じゃない世界になりつつある。

松本 本当にそうですよね。今後、エンジニアとビジネスの人の境界も曖昧になってくると思います。

エンジニアが現場に出て学ぶこともできるだろうし、逆に近年はセールスの人がSQLを書く事例も増えています。

両者が別々になってコミュニケーションしていると、それが開発生産性を下げる要因になる。

そもそも人間って、脳内の情報をめちゃくちゃ削ぎ落として、言葉に落とし込んで喋っているので、自分の意図を完璧に伝達するのは至難の業です。

だから、できる限りコミュニケーションを減らして答えに辿り着きたいんだけど、それを突き詰めると1人で完結したほうがいいんですよね。

LLMのおかげで企画する人が「自分でつくる」という選択肢を選びやすくなっているので、ますますエンジニアの開発生産性は上がる予感がしています。

カルチャーで判断して、開発する

佐藤 最近だとビジネス側からもエンジニアリングに近いキャリアパスを描く人が増えていて、テクニカルPdM(プロダクトマネージャー)と呼ばれる職種も出てきていますよね。

今後、理想的な組織をつくるためにCTOが担うべき役割ってありますか?

松本 先ほどの続きになりますが、できる限り1人に任せる範囲を広げれば、1人あたりの生産性を高められるのは間違いない。

そのためには、他の人と干渉しない責務分担ができていて、迷わず意思決定ができることが重要です。

そういう責務ができる組織設計が、開発責任者としての大きな役割だと思っています。

僕が特に大事だと考えているのが「カルチャー」。

というのも、重要な局面で「LayerXのメンバーだったら、どう考えるかな?」という思考回路、思考様式がシェアできていれば、すべてのエンジニアが同じ精度の判断ができる。

参考までに、僕らは“徳”というキーワードを行動指針の一番上に掲げています。中長期で社会に対して、徳となる行動をちゃんとしていこうと。

その指針に沿った意思決定をすれば、誰も咎められない。そういう会社全体の羅針盤をつくることに今後も注力していきたいですね。

長瀬 僕がCTOに求めるポイントは、大きく2つあります。

まずは、経営に対しての選択肢をいくつも与えられること。

採用だったり、開発力だったり、クオリティだったり、経営の課題に対して技術的なアプローチで選択肢を提供するのが大事。

もう一つは、技術による競争力の推進を諦めないこと。飽くなき探究心で、とにかく新しい挑戦を続けていく。

この2つさえあれば、エンジニア組織が活性化して、人が育つのではないかと思っています。

執筆:浅原聡

撮影:岡村智明

デザイン:小谷玖実

編集:海達亮弥