2023/11/15

培養肉の実用化に邁進!「大企業 × スタートアップ」の最適な相互補完

NewsPicks Brand Design シニアエディター

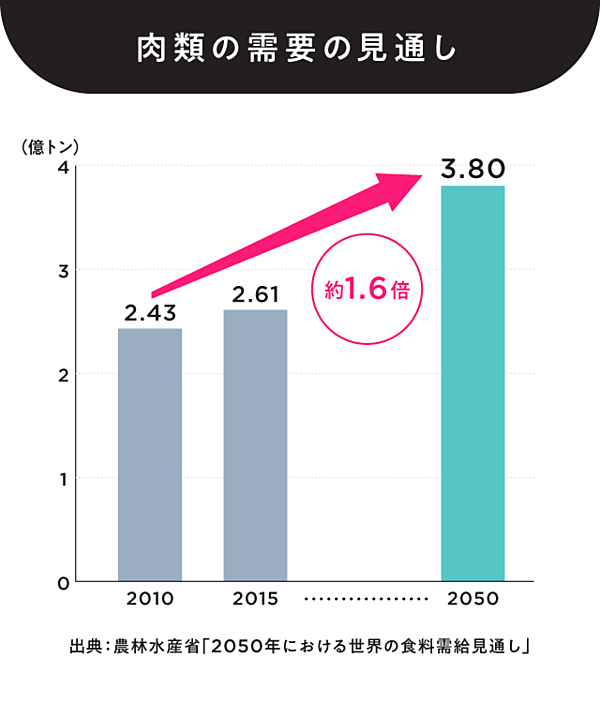

世界的な人口増加に伴い、深刻化が懸念される食料不足やタンパク質不足。農林水産省の試算によると、2050年には世界全体の食肉の需要量が現在の約1.6倍になる見通しだ。

そうした中、細胞培養技術を用いて食料資源を作り出す「細胞農業」に期待が寄せられている。

家畜から採取した細胞を培養して作る「培養肉」も注目を集め、2040年には世界の食肉市場の35%が培養肉で代替されるとの試算もある。

しかし、実用化・量産化に向けたハードルは高い。2013年にオランダの生理学者が発表した「培養肉のハンバーガー」の開発コストは3000万円超/1個。

私たちの食卓に届くには、今なお開発コストや大量生産技術に課題があり、安全面の不安も払しょくしきれていない。

その高いハードルに正面から向き合うべく、タッグを組む2社がある。培養肉の画期的なシステムを開発したバイオスタートアップ「インテグリカルチャー」と、ポンプ事業を祖業とし、流体のコントロールで卓越した技術を持つ産業機械メーカ「荏原製作所」だ。

両社はどのようにして互いの強みを掛け合わせながら、培養肉普及の「壁」を突破しようとしているのか。キーパーソン2人を直撃した。

人工の血清成分で「コストの壁」を越える

──今年2月、アヒル肝臓由来細胞を培養した培養フォアグラの開発に成功したことが報じられました。細胞培養食品の世界でインテグリカルチャーの名前を目にする機会が増えています。

羽生 そのせいか、私たちのことを飲食店やスーパーなどで扱う食品を培養する会社と思われている方もいますが、それは正確ではありません。

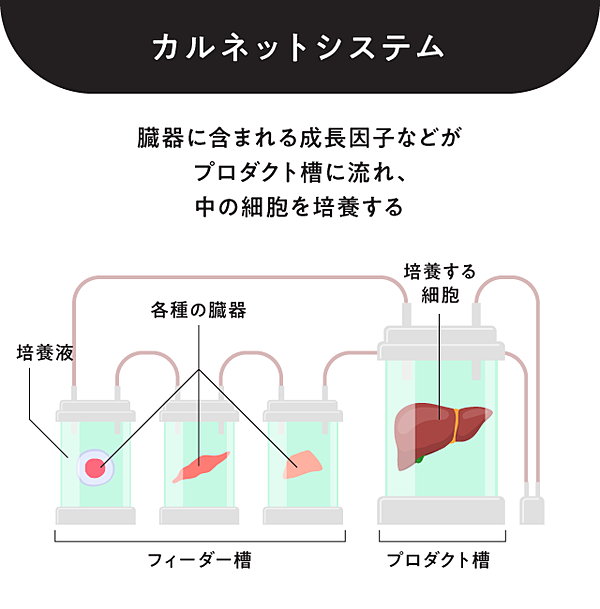

当社の取り組みの本質は、培養肉などを製造する「技術」にあります。「CulNet(カルネット)システム」という細胞培養技術です。

インテグリカルチャーが開発した細胞培養プラットフォーム技術「カルネットシステム」。動物の体内を模した環境を擬似的に構築している(写真提供:インテグリカルチャー株式会社)

実は動物の体内では、脳を介さずに臓器の細胞間で情報をやりとりしたり、細胞が放出する物質によって細胞同士が刺激し合ったりしています。「臓器間相互作用」と呼ばれる働きです。

これを培養技術に活かすために、動物の体外で再現したのがカルネットシステムです。

こちらの図をご覧ください。右側のプロダクト槽には牛肉やアヒルの肝臓など、培養する対象となる細胞が入れてあります。一方、左側のフィーダー槽には肺、皮膚、腎臓などさまざまな細胞が入れてあります。

それぞれの容器は培養液(細胞培養に必要な栄養物質を含んでいる液)で満たされ、容器同士も繋がれています。

例えば数日間この状態で置いておくと、このフィーダー槽の培養液に、各臓器から成長因子を含む成分などが染み出していく。その成分がプロダクト槽に流れていき、中にある細胞が培養されていきます。

こうした複数種類の細胞を同一環境で培養する方法を「共培養」と呼び、カルネットシステムはその方法を採用した仕組みです。

──培養肉は製造コストの高さが普及の壁とされていますが、カルネットシステムはその課題にどう向き合っているのでしょうか。

羽生 順を追って説明します。まず、フィーダー槽とプロダクト槽を媒介する培養液は、アミノ酸やビタミン、ミネラルなどを含んだ液体の「基礎培地」と、細胞を増やすために必要な成長因子などから成る「血清成分」の二つで構成されています。

基礎培地はいわば甘味の少ないスポーツドリンクのようなもの。特に高価なものではありません。

一方、血清成分のほうは金額にしてゼロが5個か6個くらい違う。これが培養肉の製造コストを跳ね上げている要因です。

動物由来の血清成分は、牛の胎児などを殺処分し、その血清から採取しています。胎児の血清は入手が困難で、それが血清成分をケタ違いに高額にしているのです。それと同時に、アニマルウェルフェアの観点からも問題視されています。

カルネットシステムは、動物由来の血清と同じ働きをする成分を、複数の臓器細胞の組み合わせによって人工的に作り出します。それによって、高額な血清を使わずに、培養肉を作ることを可能にしました。

動物の殺処分も回避できるので、コストダウン以外の面でも培養肉製造の課題を克服する仕組みと言えます。

1985年、神奈川県に生まれる。2006年、英オックスフォード大学化学科卒業。2010年、同大学博士課程修了。博士(化学)。東北大学多元物質科学研究所、東芝研究開発センターシステム技術ラボラトリーを経て、2014年、細胞農業の有志団体「Shojinmeat Project」を立ち上げる。2015年、インテグリカルチャー株式会社を設立。インテグリカルチャーでは細胞農業の大規模化と産業化、Shojinmeat Projectでは大衆化と多様化に取り組んでいる。

ブレークスルーに不可欠な「流体を制御する技術」

──2023年6月、インテグリカルチャーと荏原製作所はカルネットシステムのスケールアップに関する共同開発を加速させることを発表しました。産業機械メーカである荏原製作所とバイオという組み合わせに意外性を感じる人もいそうですが、協業の背景にはどんな経緯があるのでしょうか。

羽生 カルネットシステムの仕組みのブラッシュアップを目指して、この数年さまざまな企業の方と話をしてきましたが、その中で声をかけていただいたのが荏原製作所さんです。

私たちの取り組みを「おもしろそうだね」「SDGsの時流に乗っているよね」などと声をかけてくれる企業は多いのですが、「この装置を試作するためにはいくら必要で……」と話を持ちかけると途端に相手が及び腰になり、なかなか先に進まない現状がありました。

ところが荏原製作所さんは、話をした後に「このやり方で実際に試作品を作ってみませんか」と具体的な提案をしてくれる。そこに本気度の高さを感じました。

佐久間 荏原製作所は、さまざまな社会課題の解決に当社の技術を活用するため、水素、航空宇宙、ケミカルリサイクルなどの分野で新規事業に取り組んでいます。

そのうちの一つがバイオテクノロジーで、もともと早い段階からインテグリカルチャーさんの取り組みには関心を持っていました。

細胞農業の一番の課題はコストであり、コストダウンを実現するためのアプローチとして、生産工程全体の構造最適化、各工程での生産性向上に加え、技術革新が必要と考えます。

カルネットシステムは技術革新そのものです。羽生さんたちが打ち出したコンセプトを広げていくところに我々の役割がある。私はこの共同開発をそのように捉えています。

1977年、神奈川県に生まれる。2001年、早稲田大学理工学部応用化学科卒業。2003年、同大学修士課程修了。修士(化学工学)。2003年、荏原製作所に入社。原子力発電所向け水処理装置の設計、汚染水処理用放射性物質吸着剤の開発に従事。2020年、現職に異動し、細胞農業を中心とした新規事業開発を担当。

──荏原製作所は社会・産業インフラを支える事業を展開していますが、そこで培われた技術がカルネットシステムにどう活かされるのでしょうか。

佐久間 カルネットシステムは、培養液を介して細胞同士がさまざまな物質のやり取りをしています。

それを効率よく起こすためには、水、空気、熱の流れをコントロールしながら、培養液を細胞の界面で適度に接触させることが求められます。

たとえば、人間と魚では育つのに適した温度が異なります。細胞の種類ごとにも心地いい温度や流れの環境があって、それを高精度で制御する技術が必要です。

こういったところに当社の技術が活かされる余地があると考えます。

荏原製作所は、ポンプを中心に、液体や気体などさまざまな流体を扱う機器、装置を製造する産業機械メーカであり、創業以来100年以上にわたって水や空気、熱の流れをコントロールすることを生業としてきました。

インテグリさんとの協業は、荏原の技術を真正面から活かす舞台とも言えます。

──流体機器のプロフェッショナルから見て、カルネットシステムはさらなる発展が必要な状態だったのでしょうか。

佐久間 まず、多少粗削りであっても、革新的な技術やビジネスモデルを世の中に提示してみせることに、スタートアップの存在価値があると考えています。

その点でインテグリカルチャーさんは大掛かりな装置を用いず、高額の血清成分を使わなくても、細胞を培養できることを実証した。ここに羽生さんたちのすごさがあります。

一方で、あえて「粗削り」と表現したように、現行のカルネットシステムは、先ほどお話ししたような培養液の流体制御の面で改善の余地があると感じました。

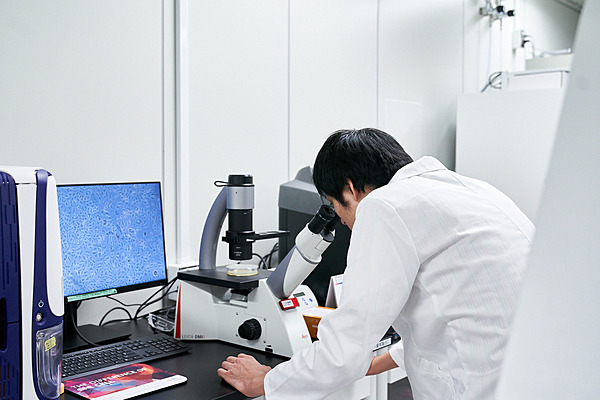

このブラッシュアップは非常に重要です。培養肉が現在の食肉需要の1%を代替するためには、現段階で製薬会社やCDMO(※1)が保有する数の約20倍のバイオリアクター(※2)が必要という話もあります。

さらに培養肉を増産するためには、とてつもない数のバイオリアクターが必要になりますが、それは現実的ではありません。

※1 医薬品開発製造受託機関。大手製薬会社が生み出した有効成分を薬に加工し、生産を請け負う

※2 微生物や酵素などの生体触媒を用い、物質の合成・分解などを行う装置

バイオリアクター(eptile8488 / Getty Images)

いま必要なのは、バイオリアクターの数を増やすことではなく、容量あたりの生産効率を向上させること。簡単に言えば、同じ容積で培養肉の細胞をどれだけ高密度で培養できるか。

それと同じ視点で、カルネットシステムも細胞同士のコミュニケーションが効率よく行われるような設計が必要です。

羽生 長年蓄積されたエンジニアリング技術と流体の知見を持つ荏原製作所と協業することには、私たちとしても大きな意義があります。

例えば「液体を流す」と一言で言っても、「液体を流すとはどういうことなのか?」「どのくらいのスケールで行うのか?」と疑問をぶつけ、私たちに気づきを与えてくれる。

議論を繰り返しながら、私たちの培養のフィールドと、荏原製作所さんの流体技術のフィールドが少しずつ接近し、重なっていくところに楽しさがあります。

佐久間 そう言っていただけるのはありがたいですね。

より良い技術とするためには、既存の手法が本当に最適なのか疑うことも必要です。時には、これまでインテグリカルチャーさんが組み上げてきた仕組みに対し、あえて否定的な意見をぶつけることもある。

インテグリさんの現場の方には怒られても仕方ありませんが、それを言わなければ我々がいる意味はありません。建設的な批判を繰り返し、いろんな技術を競わせることで、ブレークスルーが生まれるはず。

まずはカルネットシステムの技術的なブラッシュアップを進め、それが完了したのち装置の大規模化へと移り、培養肉や細胞農業の普及という大きな目標に向かいたいと考えています。

誰もが培養肉の“レシピ”を作り、知財化できる未来へ

──両社の協業の今後の道筋を教えてください。

羽生 目下の目標は、カルネットシステムを進化させながら再現性と信頼性の高い製造プロセスの確立です。

そこがおぼつかないままお客さまに提供してひとたび食品事故が起きたら大問題ですし、この取り組みそのものが座礁しかねません。

佐久間 一言で言えば、日本で初めて食べられる培養肉を一緒に世の中に送り出したい、ということです。

海外では実際に培養肉を手に取っている人たちがいますが、日本は全くその段階ではありません。「培養した肉って本当に食べられるの?」という状況です。

今後、国を中心に安全性などに関するルールが形成されていくことになると思いますが、そこを我々が一番にクリアしたい。

──羽生さんは、カルネットシステムを広く普及させたい、ということを過去にお話しされていますが、それも今後の目標に含まれていますか。

羽生 時期は見通せませんが、将来的にそうなると良いなと思っています。

カルネットシステムの培養技術は、理論上どの動物の、どの種類の細胞にも適用が可能です。培養肉だけでなく、毛皮や皮革など革製品、化粧品、さらには人間の輸血用の血液や臓器なども培養が可能なわけです。

我々は、さまざまな動物の多様な臓器同士の組み合わせをテストし、培養したい細胞ごとに培養に適したパターンをデータ化しています。

ただ、このパターンは、我々の知見が絶対的な正解ということではなく、本当にさまざまな可能性があると思います。

ゆくゆくはこのシステムを、誰もが使える細胞培養プラットフォームとして提供し、企業や研究機関をはじめ多様なユーザーに使っていただきたい。

そして、それぞれのユーザーが、「もっと脂の乗ったステーキを作ろう」などと独自のパターンを発見し、“秘伝のレシピ”のごとく知的財産化できるようになると面白いのではと思っています。

──一方、荏原製作所はインテグリカルチャーを含む複数の大学やスタートアップと細胞農業に関する共同開発を進めています。荏原製作所の一連の細胞農業に関する取り組みにおける目標は?

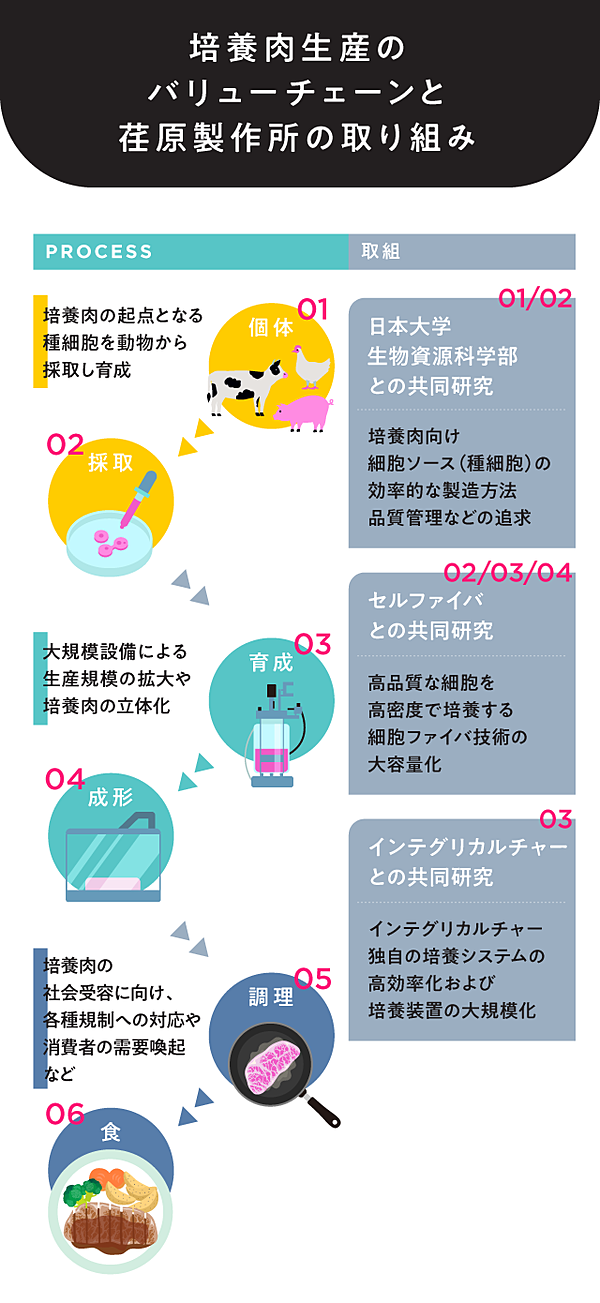

佐久間 当社としては、この取り組みを細胞農業のバリューチェーン全体へと広げていきたいと考えています。

例えば、カルネットシステムによって培養された肉はまだ「ぐちゃっ」としたミンチ状で、食べ物として口に入れる状態とは言えません。その課題の解消に他社との共同開発で得た知見を活用する。

いまセルファイバというスタートアップと、細胞を中空ファイバ内に入れることにより細胞を高密度で培養する技術の大容量化を検討しています。

もし、細胞ファイバを繊維のように編むことで構造体とすることができれば、培養肉を立体構造に成型できる技術に発展することも考えられます。

また、細胞ファイバ技術をカルネットシステムにも活用したら、さらなるブレークスルーが起きるかもしれません。

そのように、他のリソースを持った企業や研究機関とのパートナーシップを拡大し、補完関係を築きながら、オールジャパンで培養肉のバリューチェーンを実現していきたいと考えています。

──ここまでお話しいただいたような取り組みが実り、培養肉をはじめとする細胞農業が大きく発展した先には、どんな未来が待っているのでしょうか。

羽生 話が少し飛躍してもいいですか?(笑)。

紀元前1400年頃、ヒッタイト(※)が大帝国を築き、鉄器の使用も広まりました。そして戦後には、当時は安価だった石油からプラスチックの大量生産が可能になりました。

※紀元前2000年ごろから小アジアで活躍した、インド‐ヨーロッパ語を用いた民族

その人類がまだ作れていないものは何か? それは「生もの」だと考えます。倫理上の議論はありますが、細胞農業で私たちが目指すべきは、つまるところ「生もの」という新しい資源を作ることだと思っています。

生ものが資源として活用される未来では、例えばカメレオンや蛍の細胞を使ったテレビ、象の鼻をベースにした産業用ロボットなどを開発する「生ものエンジニア」が出てくると思います。

また、農業と製造業の区別がなくなり、リンゴは木を植えて作るものではなく、細胞から作るものになるかもしれません。

撮影場所:湘南ヘルスイノベーションパーク

佐久間 この後に「未来予測をどうぞ」と言われても(笑)。

個人的には、まあとにかく明るい未来が訪れてほしいと思っていますが、その一方で羽生さんが思い描く得体のしれない底なし沼のような未来の「沼の底」を覗いてみたい気持ちもあります。

羽生さんを中心とするインテグリカルチャーは本当にクレイジーな集合体だと思いますよ。でも、そこと共同開発を進めている荏原という会社もある意味ちょっとおかしいのでしょう。

せっかくそんな両社が組んでいるのだから、この共同開発の先に自分や羽生さんの想像の2、3歩先を進んだ未来が待っていたら嬉しいですね。

構成:堀尾大悟

撮影:黒羽政士

デザイン:田中貴美恵

編集:下元陽