2023/10/4

日本一のはんこ会社、斜陽に金融機関は「本業転換の検討を」

「日本一のはんこメーカー」がウイスキー事業へと本業転換したと聞き、新潟に向かいました。

JR新潟駅から車で15分ほど走った亀田工業団地の一角に「はんこの大谷」の本社があります。この本社と同じ敷地内にある「新潟亀田蒸留所」には、小規模のウイスキー工場が数棟。はんこの倉庫だった土地で、ほんのりと「スモーク香」が漂っています。

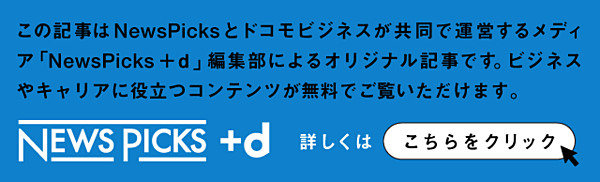

大谷の取締役で、新潟小規模蒸留所取締役社長の堂田浩之さんにインタビューしました。聞けば、「ウイスキー事業」を手がける前に福祉事業やリハビリステーション事業も手がけていたとのこと。「やっぱり、新規事業って楽しい。ライフワークにしたい」と堂田社長は語ります。

JR新潟駅から車で15分ほど走った亀田工業団地の一角に「はんこの大谷」の本社があります。この本社と同じ敷地内にある「新潟亀田蒸留所」には、小規模のウイスキー工場が数棟。はんこの倉庫だった土地で、ほんのりと「スモーク香」が漂っています。

大谷の取締役で、新潟小規模蒸留所取締役社長の堂田浩之さんにインタビューしました。聞けば、「ウイスキー事業」を手がける前に福祉事業やリハビリステーション事業も手がけていたとのこと。「やっぱり、新規事業って楽しい。ライフワークにしたい」と堂田社長は語ります。

INDEX

- コロナ禍の「脱はんこ運動」で売り上げ急降下の危機

- 戦後の混乱期に創業。1980年代、業界トップに

- 経営理念に立ち返り、福祉事業を立ち上げる

コロナ禍の「脱はんこ運動」で売り上げ急降下の危機

はんこの大谷は、北は北海道から南は鹿児島まで、全国110店舗を展開する大手はんこメーカーです。現在、パートも含めて500人程度の従業員を抱えています。

はんこの大谷本社前(新潟市江南区にある亀田工業団地内)

2020年、コロナ禍に河野太郎行政改革大臣(当時)が「脱はんこ運動」を主導しました。政府の押印で約99.4%が廃止される見通しとなり、地方自治体向けのマニュアルも発表。はんこの買い控えが起き、大谷では一時期は売り上げが30%ほど落ちました。店舗も10店舗ほど閉店しました。

堂田社長「コロナの真っただ中でただでさえ苦しい状況だったにもかかわらず、『脱はんこ運動』のニュースで追い打ちをかけられ、ひどく落ち込みましたね」

はんこは日本古来の根強い文化です。「まだ使う場面が残っている」という意見もあり、売り上げは少しずつ回復してきています。ただ、コロナ前と比較すると10~15%売り上げが落ちているといいます。

はんこの大谷の印章(提供:はんこの大谷)

はんこはかつて、象牙や牛の角などの天然素材が主流でした。その後、動物保護の観点からチタンやカーボンに置き換えています。会社の売り上げの70%を占める大手ショッピングセンターからも「象牙は使用しないでほしい」という声があり、金属製の素材などに差し替えています。

原価や仕入れ価格を工夫して削減、販促費を抑えるなどの企業努力を行い、本業として続けてきたはんこの付加価値を高める商品開発に取り組んでいるといいます。

堂田社長「『脱はんこ運動』の影響は大いに受けました。正直、そういった動きがある前にきちんとデジタル化を完了させるべきだったと考えています。はんこはまだ大事な場面では使う身近な存在なのに、一気に失くしてしまう動きはよくありません。もちろん、デジタル化には反対しませんが、ペーパーレス化を先にやるべきだったと感じています」

「脱はんこ」に光明はあるのでしょうか。

「若い頃は、はんこの重要性に気がつかないことが多いかもしれません。けれども、大人になると結婚したり、家や土地を購入したりと、人生の重要な場面ではんこを必ず使います。安価なはんこだと格好がつかず、立派なはんこを作りたいという需要は、一定数存在している」と言います。

戦後の混乱期に創業。1980年代、業界トップに

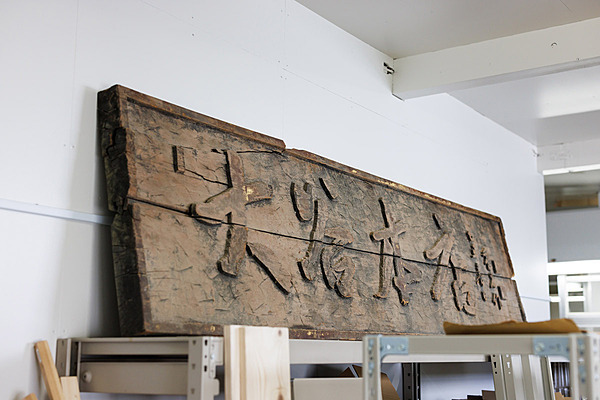

「はんこの大谷」の創業は1951年。現在の会長・大谷勝彦さんの母親・大谷キミさんが生計を維持するために創業し、当初ははんこの小売りでした。

はんこ作りは今でこそ機械ですが、昔は全部職人さんの手で彫っていました。はんこの大谷は当時、仕入れ先の職人さんにはんこ作りを依頼していましたが、なかなか納期を守ってもらえませんでした。

そのためにキミさんがお客さんに怒られて苦労している姿をそばで見ていた勝彦さんは、母親の助けになりたいと、中学卒業と同時に就職を決意します。まず、新潟県内の印章店に弟子として入ります。その後、岩手県盛岡市にあるはんこ店に修業を兼ねて就職しました。

そのはんこ店の経営者である師匠は下肢が不自由な障害者でした。師匠は勝彦さんに「俺でも一番になれたんだから、お前が一番になれないわけがない」と励ましてくれていたといいます。

勝彦さんは、修業を経て新潟に戻り、「新潟一のはんこ屋になる」という目標を掲げ、株式会社大谷印房を設立しました。さらに多店舗展開を行い、仕事が順調に動き出した矢先、「好酸球性肉芽腫症」という何百万人に一人の難病にかかってしまいます。

肺と骨に肉腫ができる病気で、勝彦さんは肺、歯、耳、太もも、頭などの検査や手術のため入退院を繰り返しました。医師からは、「あなたは長く生きられない」と言われ、遺言も書いたといいます。奇跡的に寛解したものの、いつ再発するか分からず、闘病は現在も続いています。

はんこ店での修業、生死を分ける大病。こうした経験から、「障害者雇用を行い、生活支援のための施設をつくるのが使命だ」と勝彦さんは考えるようになったといいます。

勝彦さんは、はんこの大谷の経営理念を次のように掲げ、早い段階から障害者雇用に取り組み始めました。

1. お客さまに喜びと感動と満足を与え続ける

2. 働きがいのある職場づくりと社員の幸福をめざす

3. 社会福祉に貢献する集団をつくる

2. 働きがいのある職場づくりと社員の幸福をめざす

3. 社会福祉に貢献する集団をつくる

1980年代に入り、大型ショッピングセンターブームにうまく乗り店舗を拡大。「はんこの大谷」は、「日本一のはんこ屋」として名をはせるようになります。戦後の混乱期に家計を支えるために一人の母親がスタートした小さなお店が、大手はんこメーカーになったのです。

経営理念に立ち返り、福祉事業を立ち上げる

約10年前に堂田社長の妻・尚子さんが、父親の勝彦さんから事業を引き継ぎました。

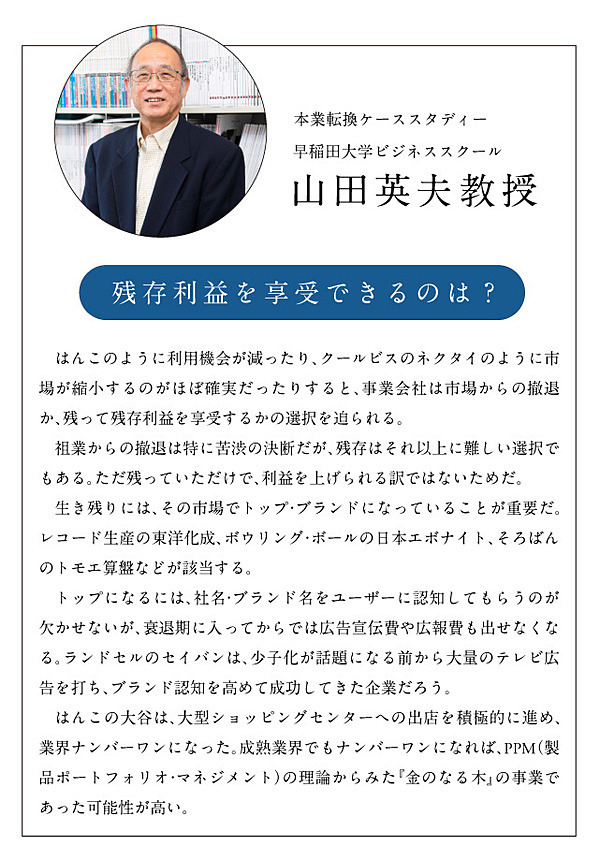

コロナ禍に「脱はんこ運動」が始まる前から、少子化などの影響で将来の売り上げ減少を懸念しており、国内需要に期待できない産業だと危機感を覚えていたといいます。取引のある金融機関からは、「近接業種へ本業転換を検討したほうがよい」とアドバイスを受けていました。

既存の機械を活用して印刷業界や表札屋をやってみようかなどと思案していましたが、次第に「本当に世の中に役立つこと」を基軸に新規事業を考えたいという思いが膨らんできたといいます。そこで、堂田夫妻は、先代の勝彦さんが掲げたはんこの大谷の経営理念に立ち返りました。

約3000万円の予算を確保し、2018年1月に「社会福祉法人大谷ゆめみらい」を立ち上げました。障害がある人に社会との接点と就労の機会を与え、彼らの能力を最大限に生かす実践型施設で、現在は10人程度働いています。

障害者の接客や調理活動を支援するパン屋「パンも大谷」を開店し、パンやチーズ、バウムクーヘンなどの製造販売も行っています。2023年5月にはパン屋の2階にうどん屋もオープンさせ、事業を拡大させています。

「パンも大谷」の外観。2023年5月、2階にうどん屋もオープンさせた(提供:ぱんも大谷)

ランチ時には、近所で働いているビジネスパーソンが多く訪れます。社会福祉法人の運営は、堂田社長の妻、尚子さんが主導しています。

「ぱんも大谷」では10人ほどのスタッフでパンの製造に当たっている(提供:ぱんも大谷)

続けて2018年2月には埼玉で、「訪問看護リハビリステーションゆめみらい」を設立しました。病気や障害のある人が住み慣れた地域や家庭でその人らしく療養生活が送れるように、看護師たちが自宅訪問し自立への援助を促すサービスです。

埼玉県の中でも珍しく重症患者のケアができるスタッフが常駐し、高度医療にも対応できる集団になってきたといいます。主治医とも連携を取り、患者のケアに当たっています。

埼玉にある「訪問看護リハビリステーションゆめみらい」のスタッフ。現在、50~60人ほどのスタッフが患者のケアに当たっている(提供:訪問看護リハビリステーションゆめみらい)

堂田社長「リハビリステーションは当初、私を入れて4人でスタートさせました。今ではスタッフが50~60人程度に増えています。拠点も4拠点に増やし、年間売り上げも2億円を超えています」

事業立ち上げのきっかけは、人づてで出会った一人の看護師さんでした。彼女には、「訪問看護ステーション」を立ち上げたいという意思と資格があるものの資金がない状況。一方、我々は資金と経営ノウハウはあるものの、経験や資格がないという状況でした。両者が手を組むことで、お互いにないものを補い合えるのではと意気投合しました。

堂田社長「看護師さんとは、事業開始に向けて何回もお茶をしてビジョンを語り合いました。まるで『お見合い』ですね(笑)。会社の理念についてお伝えし、彼女のビジョンについても丁寧にヒアリングしました」

中田さんは一度、はんこの大谷に入社して、堂田社長と二人三脚で事業を立ち上げました。立ち上げ当初は、営業を重ねてもうまくいかず、毎月赤字計上されていく一方でした。

尚子さんの父親である勝彦さんからは、「新しいことやって、借金作って……」としょっちゅう小言を言われて、怒られもしました。勝彦さん自身もいくつか新規事業を手がけようとして、失敗を経験していました。そのため「子を思う親の気持ち」があったのでしょう。

ただ、4年目に入りようやく収益がトントンに落ち着きました。急成長を果たし、今では一千数百万円の利益が出ており「自分たちがやってきたことは間違っていなかった」と確信しました。

「現地で事務所の立ち上げから営業まで、全て自ら動いて積み上げたことが我々の確固たる力になりました。さらに、同じ思いを持った仲間と出会い、苦労を分かち合いながら二人三脚で立ち上げられたのが、大きな勝因」。堂田さんはそう語ります。

最近では、訪問看護ステーションから派生して、「居宅介護支援事業所」と「相談支援事業所」「ロボケアセンター」の運営も開始しました。

堂田社長「社会福祉法人、訪問看護リハビリステーションと次々と新規事業を立ち上げてみて、毎日本当に大変でプレッシャーやストレスも大きかったですね。でも、形になって結果が出たとき、その喜びもひとしおでした」

立ち上げ当時は、赤字続きだったものの、今は利益をだしてたくさんの人が働いています。ここまで来て初めて心から「やっぱり、新規事業って楽しい。ライフワークにしたい」と素直に感じたと堂田社長は語ります。

福祉やリハビリ関連の新規事業がある程度、落ち着いたフェーズで、堂田社長はさらなる新規事業を企てます。

それが「ウイスキー事業」への挑戦でした。

取材・文:松浦美帆

写真:高橋信幸

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:野上英文

写真:高橋信幸

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:野上英文