2023/9/8

【WOTA前田×日本総研】今こそ本気で、日本の「水」問題を語ろう

NewsPicks Brand Design editor

水災害の激甚化が止まらない──。

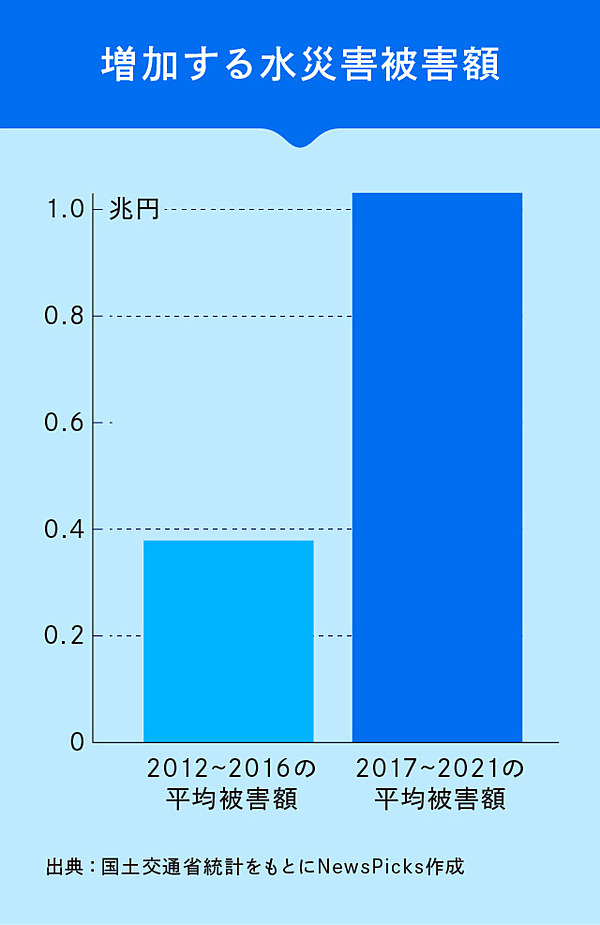

今年も、日本各地で大型台風や、それに伴う線状降水帯の発生によって集中豪雨が頻発。国土交通省の調査によると、直近5年間(2017年〜2021年)における水害被害の平均額は1兆円を突破した。

その前の5年間と比較すると、約2.7倍の被害額となっている。

元々、日本は地理的、気象的な条件から水災害が多く、明治以前から治水のインフラ整備に力を入れてきた。しかし、近年の気候変動による影響で既存のインフラでは対処しきれていないのが現状だ。

加えて、ダムや上下水道などのインフラは老朽化が進み、今後、過疎化が加速する地域では、ダムの治水能力が低下したり、財政難から上下水道の大幅な値上げが懸念されている。

このままでは、我々が当然のように享受してきた「普通の暮らし」が脅かされるかもしれない──。

この喫緊の課題に立ち向かう2人の挑戦者がいる。

1人目は

日本総研 創発戦略センターの石川智優氏。水害被害を抑えるために従来の治水手法を見直す必要性を説き、既存インフラの活用やデジタル技術の活用を提言する「

流域DX研究会」を立ち上げた人物だ。

2人目は、排水の98%以上の水を再生処理し、水道がない場所でも水の利用を可能にするプロダクトを通して、水問題の解決に挑んでいるWOTAの前田瑶介氏だ。

「水インフラの再構築」という社会課題解決の糸口はあるのか。

異なる立場で課題に挑む、両名の対談を通して探っていく。

- 日本は水インフラを“フル活用”できていない

- 人間の“資源循環”を健全化させる

- 多すぎる利害関係者をつなぐのは「危機意識」

- “口を出すだけ”で終わらせない

- インフラ管理は「公」から「自律協生」の時代へ

日本は水インフラを“フル活用”できていない

──石川さんは、激甚化する水害への対策として流域全体での治水手法を検討する「流域DX研究会」を立ち上げました。背景をお聞かせください。

石川 きっかけは私自身の原体験にあります。地元が福岡なのですが、「平成29年7月九州北部豪雨」のときに親戚が大きな被害を受けたのです。

河川が次々と氾濫し、道路も寸断されて、通信が途絶えてしまい現地になかなか行けないほど厳しい状況で……。

「平成29年7月九州北部豪雨」が直撃した福岡県朝倉市松末地区の被害状況(兵庫県消防防災航空隊提供)。出所:消防庁『平成29年版 消防白書』特集1

「一般的にダムの整備など治水がこれだけ進んでいる日本で、なぜこんなことが起こるのか」と衝撃を受けましたし、それと同時に、土木に携わる人間として「日本の治水政策を抜本的に見直すタイミングにきたのでは」と考えたのです。

そうしたきっかけで、本格的にダムの活用法について検証を始めるなかで注目したのが「流域治水」という概念です。

近年、政府の治水施策はダムや調整池を新たに整備する「総合治水」から、河川の流域全体に点在する既存インフラを連携させ最大限活用する「流域治水」に転換しています。

──なぜ「総合治水」から「流域治水」への転換が行われているのでしょうか?

これまで、洪水や内水氾濫、土砂災害などを防御する計画は、過去の降雨などに基づいて作成されてきました。

しかし、気候変動の影響による降雨量の増大、海面水位の上昇などを考慮すると、現在の計画の整備完了時点では、実質的な安全度が確保できないおそれがあります。

そのため、今後は気候変動による降雨量の増加や潮位の上昇などを考慮したものに計画を見直していく必要が出てきたのです。

また、たとえば、急速な市街化によって都市部で河川への雨水流出量が増大するような場合、調整池を整備するなど個別で対応を行うのが一般的でした。

しかし、現在では河川や街という単位ではなく、既存施設を活用したり、リスクの低いエリアへの誘導や住まい方を工夫したりと、流域のあらゆる関係者との協働により、流域全体で対策を実施することが有効と考えられています。

このような背景から、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、流域内の関係者が協働して水災害対策を行う流域治水への転換を行うこととなりました。

そして、この流域治水の仕組みをより効果的に機能させるため、2022年9月に立ち上げたのが産学官連携コンソーシアムの「流域DX研究会」です。

──「流域DX研究会」ではどのような取り組みをしているのですか?

端的にいえば、産官学を巻き込み、流域全体の既存インフラを治水や利水にフル活用できる仕組みを検討しています。

たとえば、日本には建設中や計画中のものまで含めると3,000以上ものダムがありますが、水害対策に利用される「治水ダム」はそのうち4割程度。

残りは民間企業や地方公共団体などが保有する、発電、農業、工業のほか、飲料用として用いられる「利水ダム」です。

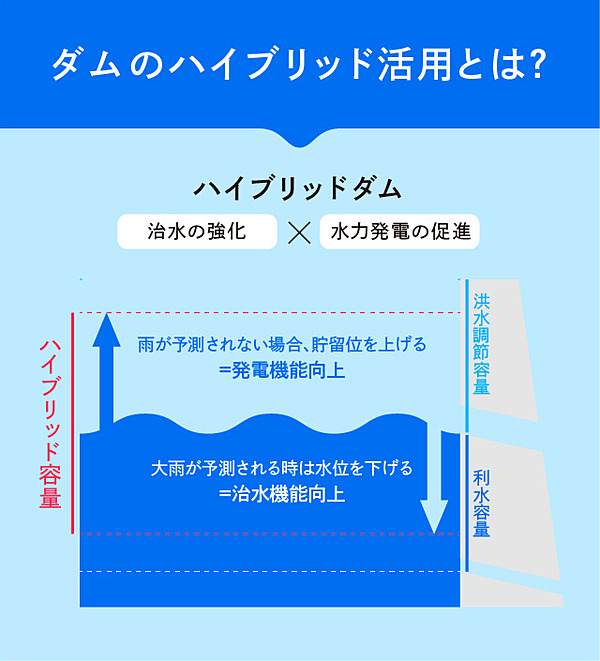

しかし「水を溜める」という機能は両者で共通しているため、防災の観点で考えると利水ダムであっても水害対策に利活用できるなら使うべきですし、反対に治水用のダムも平時は発電に利用できればエネルギーの安定供給に貢献できます。

こうしたダムのハイブリッド活用を実現するための提言や、下流域の水位を一定以下に維持するための取り組みとして、流域全体に点在するため池や田んぼを活用するといった施策もセットで議論しています。

もうひとつ取り組んでいるのが、河川やダム管理のデジタル化です。

土木の分野でも、とりわけ40〜50年前に建設されたようなインフラにおけるデジタル技術の導入は遅れています。

たとえば、大雨でダムから緊急放流をするとき、電話やFAXで周辺自治体などの関係者に情報伝達しているケースが多いのが現状。影響を受ける流域の住民などには情報が十分に伝わっていないこともあります。

また上流域と下流域の自治体で情報連携が行われていないケースもあるため、速やかに最新情報を伝達するためにもデジタル技術の活用は必須です。

加えて、最新の気象予測技術やダムへの流入量予測技術をうまく運用に取り入れられていない場合もありますが、最新の技術を取り入れればダムの効率的な運用が可能になります。

たとえば、3日後に大雨が降ることを予測してダムの水を満杯にしておき、3日かけて水を空っぽにし、発電に利用する。そうすれば雨水を効率良く貯められ、治水と利水の効果を最大限に高めることができます。

人間の“資源循環”を健全化させる

──WOTAでは、水道がない場所で水が使えるプロダクトを開発しています。これも流域治水と同様、新たな水インフラを構築しているといえそうです。

前田 そうですね。WOTAは「水問題を構造からとらえ、解決に挑む」をパーパスに掲げています。要は水問題解決のために存在している会社です。

今、生態系の中で人間の活動だけが循環しておらず、自然の連鎖の外にある。地球のためにも、人間のためにも、人間の資源循環を健全化し、本来あるべき姿に戻すことが我々の大きな目標です。

日本における上下水道インフラを見ると、ある程度の人口が密集している地域でなければ採算が取れない状況になっています。つまり、人口が減少する過疎地域では今後水道インフラの維持が困難になることは明らかです。

そこで、人口減少が進む地域等において、大規模設備投資が必要な上下水道配管等の上下水道インフラよりも費用対効果が高くなる可能性がある分散型ソリューションが必要と考え、「小規模分散型水循環システム」を開発しました。

これは家屋から排出される生活排水を100%近い再生率でその場で再生処理を行い、何度も循環させて使うことができる水処理技術です。

各家屋毎にシステムを設置、再生処理・利用が可能なことに加え、補給水としては雨水を活用することで、既存上下水道インフラの代替として、水利用が可能になるのです。

WOTAのプロダクトのひとつ、「WOTA BOX」。排水の98%以上を再生して 循環利用を可能にすることで、いつでもどこでも、安心安全の水を使えるポータブル水再生システム。機能を拡張するオプションユニットと接続すれば、大自然の中でも、災害時でもシャワーや手洗いに使用できる。

とはいえ、水インフラにはさまざまなプレイヤーがいるため、ベンチャーがいきなり給水事業に取り組むにはハードルが高いのが現状。

そこで、まずは被災地支援の一環として避難所にWOTAのプロダクトを提供する取り組みを進めてきました。

多すぎる利害関係者をつなぐのは「危機意識」

──お二人が水インフラの変革に挑むうえで、難しさを感じる部分は何ですか?

石川 日本の水インフラにおける課題は、流域の関係者の利害が相反するなかで、それを乗り越えて問題を解決するための音頭を取る人がいないことです。

河川の上流域から下流域にいくつもの市町村があり、都道府県をまたぐこともあります。

また、民間のダム管理者や発電事業者、工場、農家、住民などさまざまな利害関係者がいるため、流域という広範な単位で管理するときにリードできる人がおらず、利害もぶつかりやすい。

これまでは自分の領域だけを管理していれば良かったかもしれませんが、災害の激甚化によって対応が追いつかなくなった。

今、「このままではいけない」とようやくみんなが問題意識を持ちはじめたところだと思います。

前田 ダムも水道も似ていると思いますが、分断されて管理されるために、問題が見えにくくなっている部分がありますよね。

しかし、将来にわたって水を安定供給するために抜本的な策が必要なことは明らかで、多くの人が合意しているはず。

この課題意識を具体化し解決に向けて動き出すには、既存の枠組みを超えたかなり大きな器、目的をつくらなければならない。その点が難しい部分だと感じています。

石川 流域に利害関係者が多数いるなかで、最終的に責任を持つのは国や自治体などの 河川管理者やダム管理者です。我々ができるのは、関係者をまとめて方向性を示し、彼らが適切な判断ができるように最大限の支援をすることです。

そのために、「流域DX研究会」では流域単位でコンセプトを打ち出し、治水と利水の効果を最大化するために何をすべきかを具体的な手法で示しています。

たとえば、ダムの運用をこう変えると下流域にこういう影響が出る、といったことを数値で可視化していくのです。

今までは現状がわからずに賛成も反対もできない状態だったのが、流域全体の水の管理や運用をデータで可視化することで、関係者が共通の問題意識を持ち、ようやく議論のテーブルにつける段階になります。

人の命を守る、水の利用を止めないようにするといったミッションを掲げる人は多いものの、なかなか変革を起こせないのは、変えたときに何が起こるかがわからないからだと思います。

こうした現状を変えていくために、何をどう変えると、どんなメリット、デメリットが生まれるのか、プロセスや効果をはっきりと示し、まずはみんなが議論する場をつくる。これが「流域DX研究会」でやろうとしていることです。

前田 まずは議論の場が必要というのは同感です。

大きな共通課題があり、それがクリティカルなものであれば議論する必要があります。だからこそ場をつくり、共通の目標を定めていくことに大きな意味があるのだと思います。

“口を出すだけ”で終わらせない

──「流域DX研究会」では立場の異なる方々をどうやって巻き込んでいるのですか?

石川 まず大事なのは、共通の課題を伝えることです。従来の治水対策ではもう対応できなくなり、根本的に見直さなければならないという課題認識を持つ方々に我々からお声がけし、「流域DX研究会」に参加してもらっています。

そのうえで、我々は「媒介者」としてできることをやっていく。

立場の異なる自治体や民間企業を取りまとめてつなぎ、研究者の方の視点も入れて、それを導入するためには何をすべきかを政策的観点から整理し、どう実行していくかを協議していくのです。

たとえば、「気象予測システムの技術はすでにあるのに導入が進んでいないのはなぜなのか」、といった課題を突き詰めていく。

何が導入のハードルになっているのか、現状から何を変えたら実現できるのかなどを多方面から検討し、国交省や自治体に提言しています。

前田 WOTAでは「人間の資源循環の健全化」、「流域DX研究会」では「流域管理の最適化」という目標があります。しかし、これだけを追求しようとすると、多くの人を議論に巻き込むのは難しい。

人々の共通の目的にはなりえますが、「解決しないといけない大事な問題だよね」といった認識で終わってしまい、具体的な行動につながりません。

より多くの人にクリティカルな問題だと共感してもらうための切り口は、災害と財政問題です。特に日本人なら災害は誰しも重要な問題と捉えて議論ができるでしょう。

石川 ひとつの目標だけを押し進めても、うまくまわらないという点は同感です。

「流域DX研究会」でも水害だけでなく、財政難の部分にもフォーカスして脱炭素化投資を流域に呼び込む施策の検討を行っています。

たとえば、ダム底にはかなりの土砂が堆積しており、治水や利水への影響も懸念されているのですが、財政難の自治体では十分なメンテナンスができていません。ダムの老朽化が進んでいるのです。

でも、資金がないからといって放置するわけにはいかない。

そこで、先ほどお話ししたダムのハイブリッド化のような施策を通じてクリーンエネルギーの発電容量を増やし、脱炭素化社会の実現に関心のある民間企業からの投資を呼び込めれば、財政難でインフラの維持管理が難しい自治体にお金をまわせるようになります。

前田 アカデミックの領域だけでなく、具体的な行動につなげなければいけない。

石川 本当にその通りです。私自身、人の命がかかる治水の分野はただ言うだけで終わってはいけないと思っています。実現に向けて道筋を立て、確実に動いていかなければいけません。

インフラ管理は「公」から「自律協生」の時代へ

──お二人は今後、水インフラが抱える課題解決に対し、どのように向き合っていかれますか?

石川 「流域DX研究会」としては、既存インフラを活用した治水と利水の一体化やDXを加速させていく。今、我々がすべきことは見えているので、それをどういう技術で実現していくかが次のミッションです。

技術はすでにあるので、あとは関係者の覚悟だけ。

新しいダムを造るには住民の合意なども含めると数十年かかりますが、既存インフラを活用した流域治水なら最短3年で変革できるでしょう。災害の激甚化が加速するなかでは、後者のほうがより最適なプランといえます。

そもそも、自治体や国が流域を管理するようになったのは明治以降で、現存する多くの大規模なダムを造りはじめたのは高度経済成長期以降です。それまでは流域に住む住民が自分たちで治水を整備していました。

使えるものを全部使うという流域治水の考え方は、自治体や国だけで治水をする時代が終わり、住民の手に一部を返すことを意味します。

つまり、100%公に任せるのではなく、自分たちの手で取り組んでいく。これを実現するためにも、水問題を自分事として捉える関係者を増やしていかなければいけません。

治水対策が難しいのは、対策を実行するのは上流域の人で、影響や恩恵を受けるのが下流域の人だから。

この利害を一致させる施策も必要です。上流の人にメリットがあるようにインセンティブを設ける仕組みづくりにも今後取り組んでいきたいと考えています。

前田 人類が直面する水問題としては、「水不足」「水質汚染や公衆衛生」「上下水道維持」の3つが挙げられます。

これらの課題を解決するためには、過疎地域でも水インフラを維持できる仕組みを構築しなければなりません。

それは、従来の大規模集中型のインフラ網とは異なる、自律した小規模分散型の仕組みが必要です。これによって各地域に合わせて最適化ができます。

日本は約1億2000万人の約98%に水道を普及させた国です。こんなことを成し遂げた国はほかにありません。

一方で、インフラの老朽化や人口減少などにともなう水問題について真っ先に直面しています。だからこそ、世界に貢献できることがあるはずです。

既存インフラで対応が追いつかなくなってきた今、新しい方法や仕組みが必要です。

その方法を見出し、まずは国内の問題を解決する。そして、水問題の解決モデルとして世界に輸出していく。そのために、WOTAとしてできることをスピード感を持って取り組んでいきたいと考えています。

石川 水資源をどう扱っていくかについて、WOTAさんと課題感や方向性が重なる部分が多いと感じました。力を合わせられる部分では、ぜひ協力して取り組んでいければと思います。

文:村上佳代

撮影:小池彩子

デザイン:堀田一樹[zukku]

編集:中野佑也、海達亮弥