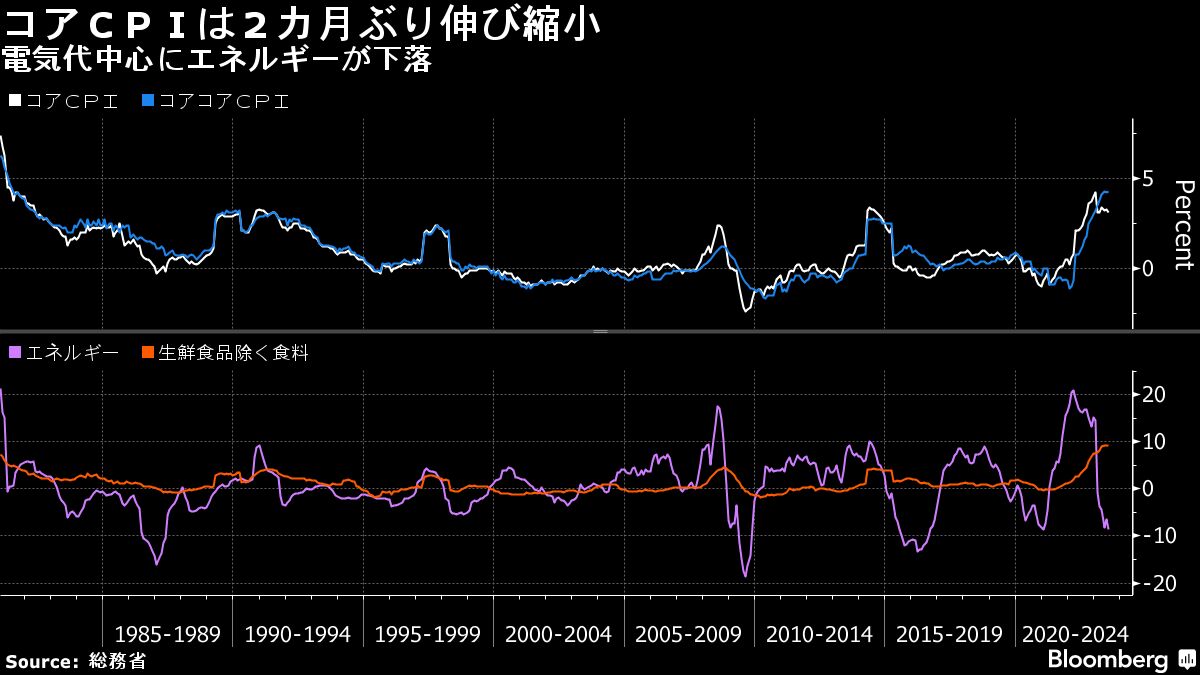

(ブルームバーグ): 7月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は、電気代を含むエネルギー価格の下落を主因に2カ月ぶりに上昇幅を縮小した。ただ、伸び率は11カ月連続で3%超と日本銀行が物価目標に掲げる2%を上回り、インフレ圧力の強さを示唆している。

総務省の18日の発表によると、コアCPIは前年同月比3.1%上昇と、前月の3.3%上昇から鈍化した。電気代が16.6%減と下落幅を拡大したことが影響した。一方、生鮮食品を除く食料は9.2%上昇と価格転嫁で高い伸びが継続。外食や家事関連、携帯電話通信料を含むサービスが2.0%上昇と1993年10月以来の高水準を記録した。観光需要回復に伴う宿泊料の上昇も押し上げ要因となった。

生鮮食品とエネルギーを除いたコアコアCPIは4.3%上昇と、市場予想と一致した。伸び率の拡大は2カ月ぶりで、1981年以来の高水準だった5月に並んだ。総務省によると、政府による電気・ガス価格激変緩和対策事業と全国旅行支援を除いたコアCPIは前年同月比4.2%上昇となる。

日銀の植田和男総裁は7月の金融政策決定会合後の会見で、持続的・安定的な2%の物価目標の実現には距離があると強調しつつ、先行き2024、25年度の見通し上振れや目標実現の確度が高まった場合には「政策の修正にいけるかなと思う」と発言した。消費者物価が日銀の想定を上回って推移した場合、金融政策の正常化観測が市場で強まることになりそうだ。

いちよし証券の愛宕伸康チーフエコノミストは、コアCPIは鈍化したがインフレ圧力は根強く、「改めて日銀や市場が思っているよりも物価がスティッキー(粘着性が高い)ということが確認された」と指摘。物価がどのように落ち着いてくれば現行政策を維持できるのかを重視する日銀と、より柔軟性を求める市場との「感覚のずれは大きくなると思うので、長期金利への上昇圧力は強まる」との見方を示した。

コアCPIの先行きについて日銀は、輸入物価の上昇に伴う価格転嫁の動きが弱まっていく中で鈍化が続き、その後は物価の基調の強まりで再びプラス幅を拡大するとみている。7月公表の経済・物価情勢の展望(展望リポート)では、23年度の前年度比上昇率を1.8%から2.5%に大幅に引き上げた。24年度は1.9%に小幅に引き下げたものの、リスクバランスは両年度共に「上振れリスクの方が大きい」とした。

詳細(総務省の説明)

- 電気代は6月に大手電力会社による規制料金の引き上げがあったものの、足元では燃料価格の下落傾向などを受けて下落幅が拡大した

- ガソリンは激変緩和措置の補助率の引き下げなどを受けて前年比でプラスに転換。プラスは今年1月以来、6カ月ぶり

- 宿泊料は観光需要の回復に伴う値上げに加え、全国旅行支援の受け付けを一部の都府県が終了し、押し下げ幅が縮小した

- サービスの前年比2.0%上昇は、消費税率引き上げの影響を除いて1993年10月の2.4%上昇以来、29年9カ月ぶりの高水準

- 料金プラン改定伴う通信料値上げや、外食・家事関連サービスなどが背景。外食や家事関連サービスは財の価格上昇の影響が大きい。賃金の影響については今後、注視していく必要がある

関連記事

- 上振れ続くか消費者物価、賃上げ・消費にらみ日銀正常化との距離探る

- 7月の東京消費者物価3.0%上昇、伸び率縮小も市場予想上回る

- 日銀のYCC修正後も円安続く、植田総裁が為替相場に異例の言及でも

--取材協力:野原良明.

(詳細とエコノミストコメントを追加して更新しました)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.