2023/4/28

【成田悠輔】テクノロジーにより「人事」は消滅するのか

HR領域の新たな潮流となっている 「人的資本経営」。

人材を資本として捉え、投資をすることで、個人のパフォーマンスが最大化される。

その結果、事業成長を担う人材が増加し、年功序列や終身雇用などの旧来型の人事・雇用システムにとらわれない社会になると期待されている。

では日本型の人事・雇用システムが終わった先には、どんな未来が待っているのか。また自社を「人的資本経営」へ転換させるためのセオリーや具体的なアクションとは何か。

NewsPicks Brand Designでは、3月8日に「HRの新潮流」をテーマとしたオンラインカンファレンスを、タレントマネジメントシステムを提供している株式会社カオナビと開催。

約2時間にわたったカンファレンスの内容をダイジェストでお届けする。

滅私奉公精神からの脱却を

安田 現在の日本の雇用システムは、高度経済成長期にできました。このシステムは、良いモノづくりをすれば企業が安定成長をする前提の上で構築されています。

当時であれば、自分の意思を殺して会社に尽くせば賃金の上昇や雇用が保証されていた。

しかし、低成長が続く今の日本で、この前提は崩壊しています。

人事・雇用の“OS”つまりルールそのものの変革が求められていると考えていますが、成田さんはいかがですか?

成田 「最近の若者は軟弱でガムシャラさがないしすぐに辞めちゃう」みたいな話を聞くことがあります。こういう意見は実は人事・雇用の仕組みの問題を若者に責任転嫁しているだけなんじゃないかと疑っています。

人口も経済も横ばいから右肩下がりの予感しかしない社会になってしまった。なのに、人事・雇用制度がなかなか変わらず、持続可能な感じがしない。

そこで働く若者がいま滅私奉公したとして、 報われていく未来像が浮かんでこないですよね。会社や官庁に尽くす理由が薄くなってしまったわけです。

だとしたら、仕事に使う時間は最低限にし、個人的な生活や幸せのために時間を使う。制度が機能不全を起こしていることへの合理的な対応とも言えると思います。

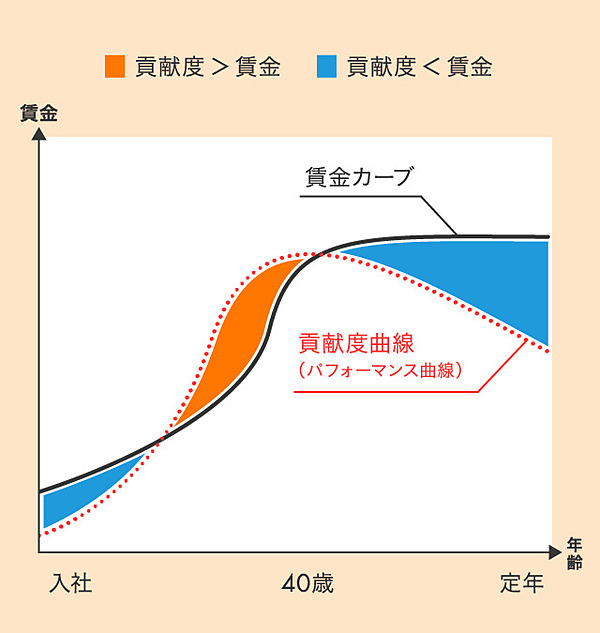

安田 同様に「働かない50代が生産性を下げる」という意見もありますが、これもルールに一因があると考えています。

給与体系も終身雇用、安定成長を前提とする中で、事業の成長に貢献しても年齢が若い従業員の給与は抑えられ、貢献していなくても50代は高い給与となります。

働かない50代は、昔ガムシャラに働いてきた時の債務を取り戻している感覚だと思いますね。

成田 そんな50代にはリスキリングしてもらうという話もよく出てきますが、言うは易しで、体力も知力も落ちててもう遅いということも多いですよね。

しかも「英語とプログラミングでリスキリング!」と言っていたらChat GPTとかが現れて、英語とプログラミングこそ人間がやる必要のない仕事になってしまったといった悲劇も起きます。

こういう何が起きるかわからなすぎる時代には 、世代と関係なく、日本の社会や企業が人間の無根拠な野心や好奇心をどう刺激できるかという課題に行き着くと思います。

安田 まさに旧来の人事・雇用のOSには、企業へのエンゲージメントを高め、従業員一人ひとりの成長実感を養っていく概念がありませんでした。

個人がその組織で成し遂げたいことがある。野心や好奇心を刺激する企業に変わらなくてはいけません。

「明確化」が次世代人事OSのキーワード

成田 収入面でも仕事へのモチベーションでも、組織に属する理由が薄まっていることも問題を難しくしています。

さすがにロケットを作りたければ、大組織に勤めるしかないかもしれません。

しかし、たとえばデジタルメディアやコンテンツ制作ではどうか。テレビ局や新聞社みたいな巨大インフラを使うモデルはもはや維持できないし、そもそも必要じゃないことも多いことがわかっちゃったと思います。

大組織・大資本が必要なのは大作ドラマ・映画や音楽番組・調査報道ぐらいで、ほとんどの動画コンテンツは個人のチームでその場その場で部活的に作れることが可視化されてしまっている。

となると、組織に所属する意義をいかに捻り出すかが重要になります。

たとえば、所属しているとなぜか故郷みたいで安心するとか、エナジードリンクを飲んでるみたいにやたらとアドレナリンが出まくる、とか。

安田 そのためには企業が成し遂げたい目的と、個人が果たしたい目的を明確に一致させるべきですね。

組織や事業のパーパスを言語化し、共感した人材を採用する。また評価の際にも、期待値と実際のパフォーマンスのギャップをきちんと伝えて評価する。

またリモートとリアルのどちらを重視しているかなど、コミュニケーション手法も明確化し、どんなカルチャーなのか伝えていく。

従業員からのエンゲージメントが高い企業は、こうした信頼関係を意図的に作っています。

成田 私の場合、生身のコミュニケーションが苦手で、バーチャルで人とつながるくらいでちょうどいい湯加減です。

一方、オフィスで机を隣り合わせて、同じ時間と場所をどれだけ共有したかが大事という人もいます。

こういう異質な人たちが中途半端に混ざり合うと、どちらかが病むことが多いので注意しないといけません。

コミュニケーションの仕方でも評価制度でも、組織としての文化方針をはっきりさせておくことが必要ですね。そして組織文化・方針をどこまでパーソナライズできるかが今後の課題になりそうです。

人事はいずれ不要になる!?

成田 私が考える人事の未来予想図は人事の「消滅」です。

先日、とあるグローバル企業の方から「社内人事の全自動化を試みている」という話を伺いました。

採用から昇進や解雇、社員へのフィードバックまで、人事の大部分に強化学習アルゴリズムが入ってるらしく、機械が選ぶ→人間が最後に覆すこともできるという流れになっている。機械vs人間でどっちが好成績か測る仕組みもあるそうです。「弊社ではアルゴリズムと人間がダーウィン的競争中です」と。

今後は、オフィス内やリモート環境、メタバースでもいいのですが、あらゆる働く場所にセンサーがつく。

そうすると、社員が「社内で潤滑油の役割を果たしていた」「極端な意見のストッパーをしていた」など、見えにくい貢献まで機械的に可視化される時代が来るかもしれません。人事をいかに不要にするかが課題なわけです。

安田 最近は、個人の人物像や評価、会社での経験などをデータ化し、組織内で共有することがトレンドになっています。

評価の完全自動化は、今は難しいかもしれません。ただデータに基づいて、評価をパーソナライズ化する取組みも始まっている。

個人の成し遂げたいことと、企業が求めていることのギャップをテクノロジーの活用で埋める。

膨大なデータを基にし、メッシュが細かくなれば、旧来の日本型の雇用システムよりも個人を重視した組織が広がりそうですね。

続くセッションのテーマは「人的資本経営の実践」。双日株式会社で人事部長や、人事・IT業務担当本部長を務めた河西敏章氏、合同会社DMM.comでHRBPや組織マネジメントを行う大嶋悠也氏、モデレーターに株式会社カオナビ佐藤寛之氏と株式会社事業人の宇尾野彰大氏を迎え、経営者の声を現場に反映させるノウハウや、人事データの活用方法、組織変革の実践について語り合った。

人事が「経営」と「従業員」の架け橋になる

宇尾野 人的資本経営では「人事」が経営者と従業員の“架け橋”になるのが重要だと考えています。人的資本経営の実践者であるお二人は、何から取り組まれましたか?

河西 私が人事部長に異動した当初、経営陣から見た人事は採用や異動の差配をして、発令を出す部門。また人事は人事で、自社に最適な人材ビジョンを定めてはいたものの、経営陣との会話が希薄で、形骸化していました。

そのため経営陣や主要なポジションの皆さんに、人事部門にどんな期待と不満の差分があるのか、1on1をしてまわりました。

当時あった経営と人事の間の溝。これを真っ先に埋めるべきだと考えましたし、それが社長の藤本からの期待でもありました。

経営陣の意図をヒアリングした後、月に2回行われる経営会議に出席し、多くの議題を上げ続けました。

現場の思いや現状を伝えながら、どの部署にどんな対策が必要かといった議論を重ね、人材戦略の柱を明確化しました。

大嶋 「経営」と「人事」の間に溝があったというお話に深く共感します。

DMMは約60もの事業がありますが、個別事業の独自性をあえて重要視していました。人材配置、採用、評価などの人事権限も事業側が持った方が事業発展につながるという考え方です。

つまり、全体最適化を行うカルチャーがあまりなく、全社人事は採用代行と給与計算をやる部隊と思われていました。

そのため、各事業部長に全社人事部門の必要性や価値を実感してもらうことからスタートしましたね。

宇尾野 どのようにして必要性や価値を高めたのですか?

大嶋 具体的には、全社人事だけが持っているデータの提供です。事業側の課題を仮説立てて分析し、投げかけていきました。

たとえば、リモートワークの部署別実態データ。

業界業種の違う事業が混在しているため、同じ”セールス”という部署名でもリモートワークで生産性が上がる事業と、上がらない事業がありました。

”セールス”は出社の方が生産性が高いと思いがちですが、比較対象があれば、実態が見えてきます。

全社人事の持つデータを分析したところ、部署ごとに一定の傾向が見られたため、データを提供しました。

様々な部署で、リモートワークの方針を見直す動きが見られましたね。

ファクトがないと話は進まない

佐藤 人事データの活用法によって、経営層から見た人事への期待値が変わっていきそうですね。どんなデータの活用が、経営層からの信頼獲得につながったと感じますか?

大嶋 人材の状況を可視化したデータです。2022年だけで見ても、新規事業が10件、撤退事業が5件とスピーディに事業展開をしています。

新規事業の立ち上げでは、別の事業から最適な人材を登用・配置します。また、撤退事業に所属する社員には他事業での迅速な活躍が求められます。

当社は一見ベンチャー企業の集合体のようですが、全社で見ると4000人規模。

その人の属性や、過去の評価、定性的に見た状態データを回収し、タイムリーに「どこにどんな人材がいるのか」を明確にしなくては適材適所はできません。

人材データの可視化によって、事業立ち上げ時に「誰かいい人はいないか?」と経営層からの相談も増えました。

河西 当社の場合は評価のデータです。データはファクトですので、経営層への一番の説得材料になります。

私が就任する以前から、社長の藤本は、事業変革と挑戦の重要性を強調していました。

同じことを続けている人材の評価は低くし、挑戦する人材をどんどん評価しろ、と大号令を出していたんです。

評価項目も、号令に合わせてメリハリをつけ設定しましたが、人事部全体で評価制度を見直す討議の中で、70%ぐらいが中央値に集中していることがわかり驚きました。

挑戦しても無難な評価になるのであれば、経営からのメッセージに基づく行動が難しくなります。

ただこの状況を生んだのは、人事部にも責任があります。評価者研修も数年前に制度変更した際に当時の管理職に行ったきり。

評価の運用が中央値になっているファクトを示し、社長の協力を得ながら全部長以上に実態を共有し、評価者研修を継続的に実施しました。

現在、当社の経営陣と人事部門の距離が縮まり、経営戦略と人事戦略が符合し始めているのも、ファクトを基に課題を明確にした結果といえます。

組織の可視化、悪いデータも開示する

宇尾野 人事データはそもそも秘匿性が高く、取扱いもセンシティブだと思います。分析・開示で気をつけていることはありますか?

大嶋 データはじっくり分析して開示するものと、生データのままでよいのでスピード重視で開示するものに分かれることです。

たとえば、従業員の実態調査アンケートは、年単位で分析し、開示の仕方にこだわった方が、経営層や従業員に響く内容を抽出できます。

定年で分析をすると傾向値が見えてくるため、回答率も100%にこだわりたく回収期間も長くしています。

ただ、異動・退職などで得られたネガティブな声は、分析・加工をせず、経営陣に渡した方がリアルな課題として伝わりやすい。

河西 個人情報をどこまで紐づけたデータにするべきかなど、悩むポイントはありますが、ネガティブなデータもしっかりと伝えるべきですよね。

当社も組織別に残業時間や、デジタル人材育成プログラムの履修状況を全て開示しています。

嫌がる管理職もいましたが、客観的に可視化されることで改善されていくケースも多いですね。

また従業員の実態調査で、ネガティブな情報を開示する際に気をつけたいのは、そもそも人事の設問の設定の仕方が正しかったのかを振り返り、現場とコミュニケーションを重ねることです。

当社の総合職は自身の「成長」をモチベーションにしていますが、一般事務職は他の社員やチームへの「貢献」をモチベーションとしています。

設問が「あなたは成長をしていると思いますか」だと、一般職の方々の自己肯定感は低いままなんです。

一度失敗して、現場と意見交換をしたことで気づき、調整できた点ですね。

組織変革は経営陣と現場の共感の上に成り立つ

宇尾野 人事データを活用し、まさに組織変革をしている最中かと思います。組織変革で気をつけるべきポイントを教えてください。

大嶋 経営陣の想いを、求められるスピード感のまま伝えるのが、正しいとは限らないことです。

従業員の行動を変えるため、具体的な事例が煮詰まらない段階で、制度変更の事実のみを発表し、不要な混乱を招いてしまった経験があります。

人事が経営の想いを受け止め、関係者や従業員へ適切に意図が伝わるよう咀嚼し、情報を流すべきだったと反省しました。

河西 当社の場合は経営陣よりも、人事が急いでしまったことです。短期間に制度を変えようとしすぎて、経営会議の席上で監査役から「拙速にならないか」と指摘されたことがあります。

その事案は経営会議で賛成となったため進めましたが、監査役は現場の声を聞いていたので懸念していたのでしょう。現場の反対が多いと浸透度が上がらないと後々気づきました。

コミュニケーションを怠らない、また匙加減の見極めが重要ですよね。

大嶋 そうですね。当社の会長の亀山は影響力がありますが、各事業部にも求心力がある方はたくさんいるので、トップダウンで進める時と、現場のバランスを重んじる時の見極めは慎重にしています。

また会社全体の方針やルールを一様に当てはめようとすると、個別事業の良さが失われてしまうおそれがあるので、事業部と小まめにコミュニケーションを取っています。

河西 当社では経営会議とは別に、役員合宿を毎年実施しています。

役員合宿で語られた内容を部長研修や課長研修に落とし込むことで、社員一人ひとりに情報を浸透させています。

私は、組織変革は経営陣と現場の共感の上にこそ成り立つと考えています。

経営陣、人事、役職者だけではなく、社員一人ひとりが従業員のエンゲージメントが高まる方法は何か、当事者意識をもって考える状態を理想としていますね。

佐藤 お話を伺っていて、次世代HRにおいて、お二人のように経営者に近い視座で同じ方向を向くことが求められていると感じました。

今後人事の最高責任者を務める方は、人事の専門性だけでは難しい世の中に変わってきているのかもしれません。

当社としてもプラットフォームだけでなく、そこで得たノウハウや事例を共有することで、日本全体の組織変革に貢献していきたいと、今回のお話を通じて改めて思い直しましたね。

執筆:熊本鷹一

撮影:大橋友樹

デザイン:小谷玖実

取材・編集:山口多門