2023/1/14

【北海道】保育園留学がきっかけで移住。新事業も生まれた

「食と暮らしを起点に、地域と生活者の人生をつなげる」。地方創生事業を展開する「キッチハイク」の山本雅也・代表取締役CEOが会社を立ち上げて10年、その“つなげる”が、ポン、と大きく弾けました。そのきっかけが、北海道・厚沢部町(あっさぶちょう)との出会いです。

大手広告代理店を辞め、起業。食のマッチングサイトを立ち上げ後、食を軸とした地方創生事業を開始。さらに保育園留学という新事業の展開と、日本をまたにかける山本さんが、北海道の小さな町にたどりつくまでをお届けします。 <前編>

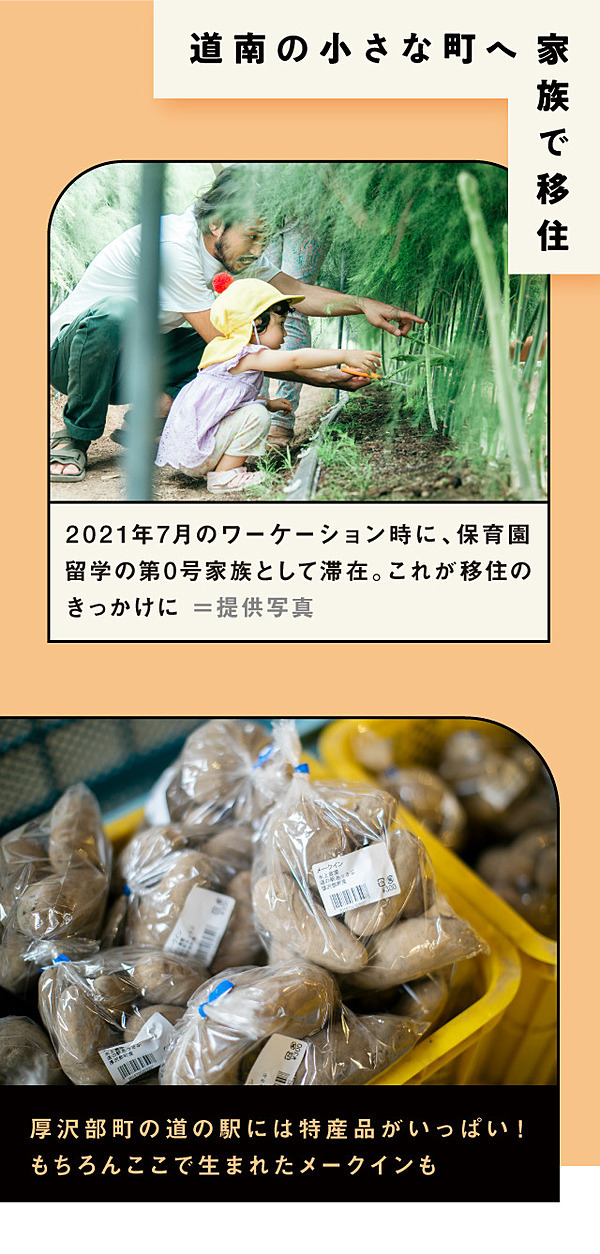

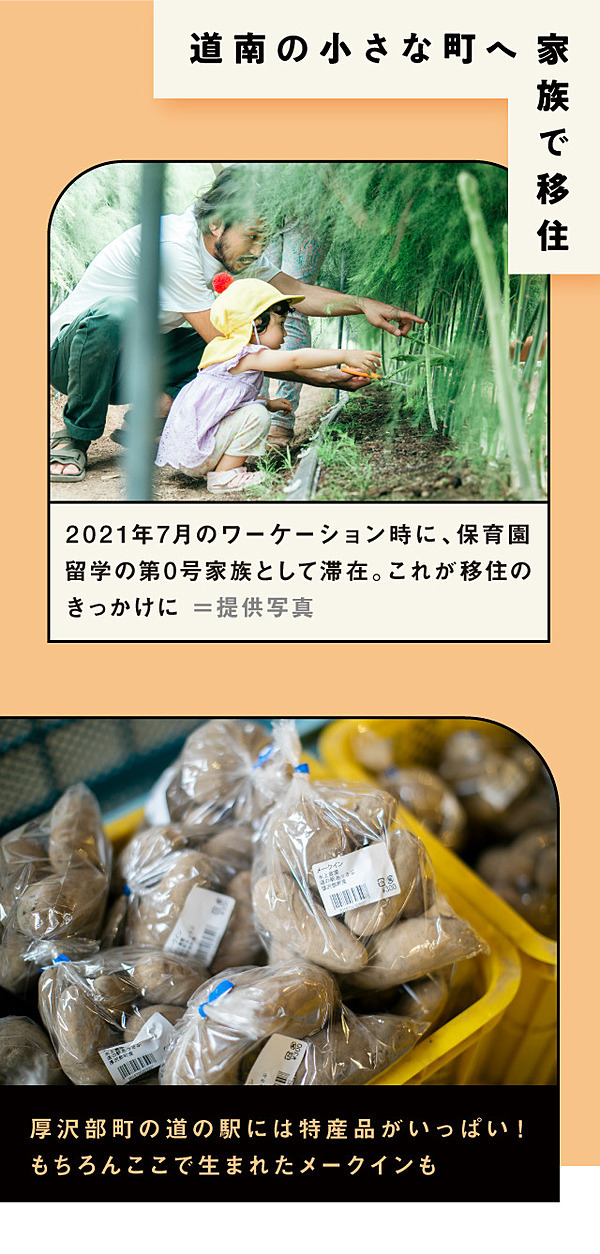

2022年の春に、神奈川県横浜市から、北海道南部、函館から車で1時間弱のここ厚沢部(あっさぶ)町に、家族3人で移住してきました。広い空と大自然に抱かれた、小さな町です。実は、ジャガイモの品種「メークイン」発祥の地でもあり、僕が厚沢部町に興味を持ったのも、そのことがきっかけでした。

僕は「キッチハイク」という、食と暮らしを起点にして地域と生活者の人生をつなげる仕組みを生み出す会社を立ち上げて、今年で10年になります。人をつなぐさまざまな事業を行ってきましたが、コロナ禍以降は特に全国各地の食材を取り寄せて、生産者さんとオンラインで交流しながら料理を楽しむ「ふるさと食体験」に力を入れてきました。

その一環で、2021年の1月に厚沢部町と初めてイベントを行ったんです。

直接担当していたのは現場の食プロデューサーで、僕は横から見ていたんですが、「へえ〜メークインの発祥の地なんだ」というところから始まり、なぜか厚沢部町のことが気になり始め、町のホームページを見たりしていたんですね。いいところだなあ、と。

僕は娘がいるのですが、ある時ふと、「厚沢部町の保育園ってどんな感じなんだろう」くらいの気持ちで調べてみたら、「はぜる」という認定こども園があって。これが本当に素晴らしくて、「ここに娘を預けたい!」と思ったんです。

厚沢部町には「ちょっと暮らし住宅」という移住体験のための施設もあり、ワーケーションも可能だったんですね。そこで、「はぜる」に、当時2歳だった娘の一時保育をお願いしてみたところ、道外からの利用は初めてだったようですが、受け入れていただいて。2021年7月に、保育園留学の第0号家族として、3週間滞在しました。そこで深く感動して、冬にまた保育園留学で3週間、そして今年の春には移住、と、あっという間に厚沢部町民になりました(笑)。

厚沢部町に惹かれた理由は、当時、子供が生まれたばかりのタイミングでコロナ禍となり、子育てにさまざまな制約が課されるようになって、「このまま都会で暮らしていていいのか?」という疑問が膨らんでいたことが大きいと思います。

そもそも僕は東京生まれの東京育ちで、大学卒業後、博報堂に就職しました。なかなかのハードワークで、赤坂にずっといて真夜中まで働くみたいな感じでしたね。5年勤めて辞めたんですが、理由は働き方がというよりも、「本当に社会を良くすることをやりたい」と思ったからです。

広告の仕事は、基本的には人の心を動かすことだと思っています。でも、心は動くけれど、体まで動かすことは難しいな、っていう、広告メッセージの限界を感じていました。じゃあ、何で人を動かすのか。それは、仕組みじゃないかと考えたんです。メッセージはもちろん大切なんだけれど、人を動かす仕組みをちゃんと発明して、社会実装していこうと。27歳のときでした。

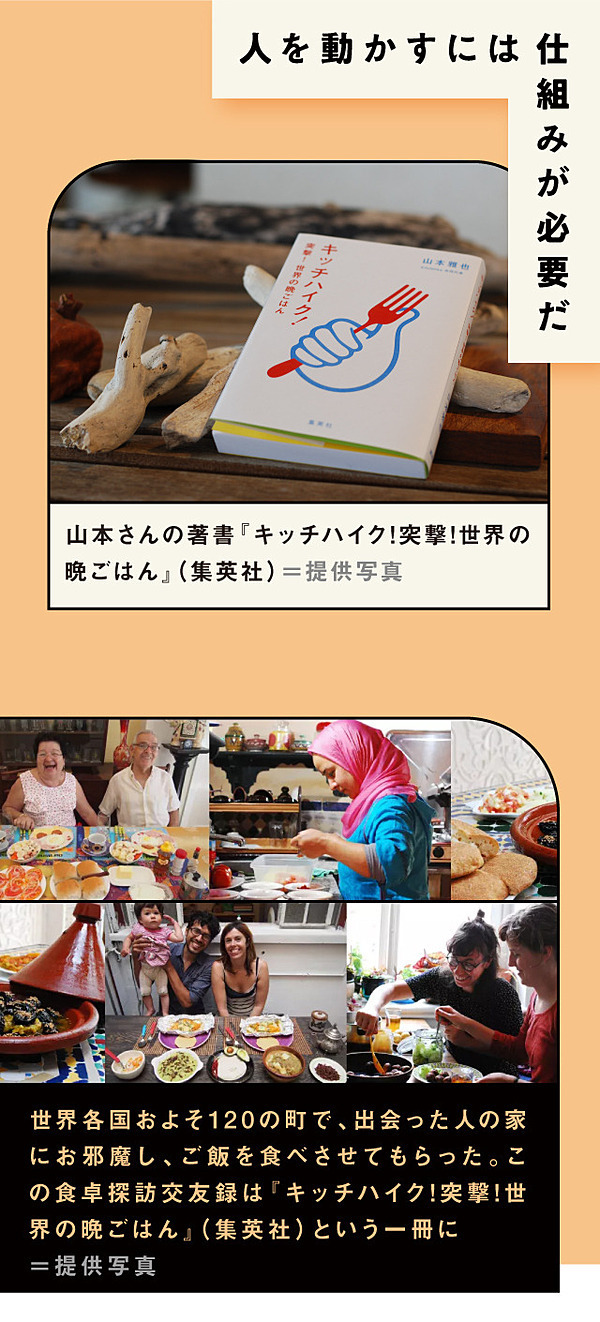

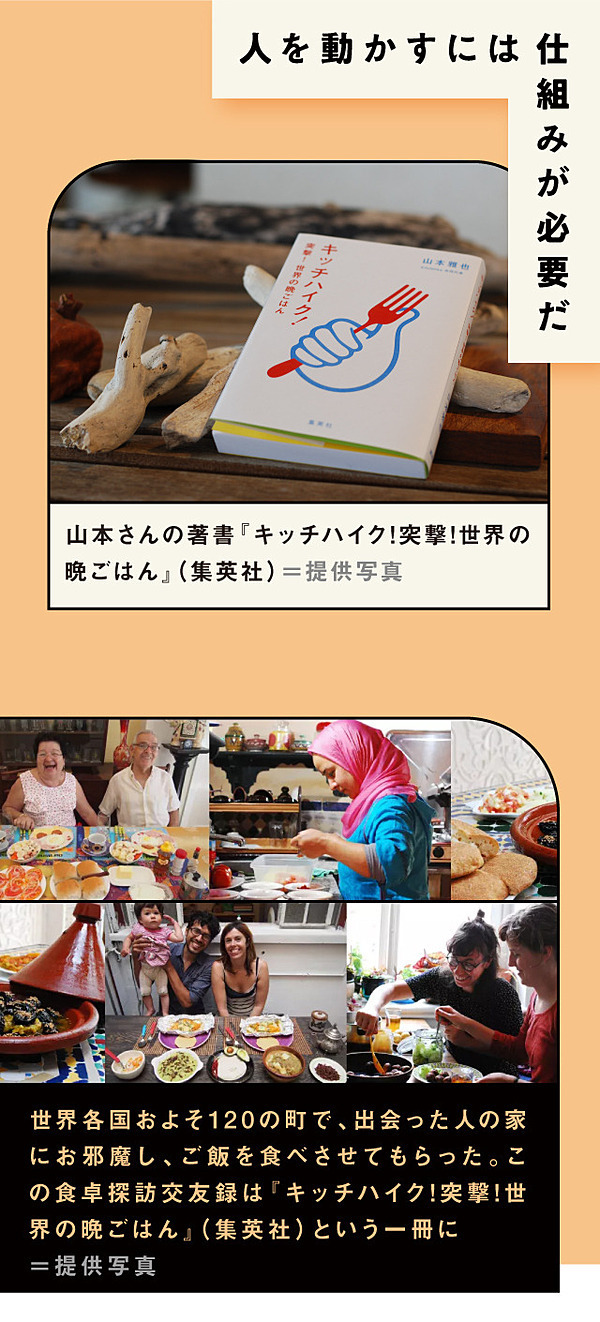

会社を辞めて、まずやったことは、世界中の人の家のご飯を食べ歩くこと(笑)。1年半ほどで世界を一周して約120の町を回って、初めて会った人の家でご飯を食べさせてもらう。60~70回ぐらいでしょうか。なぜそれがおもしろいと思ったかというと、僕にとっては食こそが、人と人をつなぐものだったからです。栄養や美食よりも、「一緒に食べる」という行為に、僕は興味があった。人がよりよくつながっていく社会を創るためにはどうしたらいいか、と考えていった先に、「ご飯を一緒に食べられる社会になればいいんじゃないか」と。

「国籍も宗教も、年齢も性別も、生活する文化も何もかも違う人たちとつながるのって、難しいよね。でも、言葉が通じなくても一緒にご飯を食べれば、人と人はすごく親しくなれるよね」ということを証明したくて、僕は旅を始めたんです。

この「食で人をつなぐ」という発想を仕組み化したwebサービスが、「キッチハイク」の最初の事業になりました。料理を提供する人と食べたい人をマッチングして、一緒にご飯を食べる機会を作るという、食のAirbnbのようなグローバルサイトです。

2012年にスタートして、僕と、創業メンバーであるCTOの藤崎という同僚と2人でやっていました。ただ最初は、本当にうまくいきませんでした。世界数10カ国で登録ユーザーはいたんですが、マッチング件数が月に5件みたいなレベルがずっと続いて、ビジネス的な観点でいくと終わってるんですが、「これは絶対に世の中に必要なサービスになる」という信念だけに支えられて、ほぼ給料なしで3年半ほど頑張りました。当時は、それはそれでとても楽しかったのですが、今振り返れば、キッチハイク暗黒の時代です(笑)。

ところが、その暗黒時代の最後の数カ月に、日本人同士がご近所でマッチングするというケースが勝手に起き始めたんです。目黒に住んでいる料理好きの主婦の方の料理を、渋谷に住んでる女性が食べに行く、みたいな。英語サイトにもかかわらず、です。

そこで覚悟を決めて、ピボットしようと。英語版を全部廃止して日本語版にし、「あの人の料理を食べに行こう」っていう日常で使える食コミュニティサービスに事業転換したところ、桁が一気に増えて、月30件、40件と、どんどん増えていったんです。料理が好き、もてなすのが好き、人とつながりたい、という人たちによる“食の表現の場”みたいなものが始まった。ここでようやく会社も回り始めて、初めての従業員が雇えたのが、2016年の秋でした。

上野にオフィスを構えたのは、その時からです。「ゆくい堂」という工務店が手がける元工場の4階に、なぜか造作したキッチンがあり、その空間に一目ぼれをして、仲間と一緒に家具を拾ってきたり内装したりして、家みたいなオフィスに仕上げました。

たわいもない会話からいろんなアイデアが降りてきたり、悩みが解決したりすることってあるじゃないですか。僕は職場を、そういう良い偶然を起こすコミュニケ―ションの場にしたいとずっと思っていたんです。みんなで一緒に料理をしたり、食卓を囲めたりできるオフィスを作りたかった。

だから、上野の東京本社は、仕事場でありながら、みんなの家、ホームみたいな役割も果たしています。ランチタイムには、みんなでキッチンで料理を作り、大きなテーブルで一緒に食べる、ということもよくあります。テーブルは、卓球台を自分たちで塗り直したものなんですよ。ダイニングテーブルにもなるし、打ち合わせもできるし、もちろん卓球も楽しめます(笑)。

コロナ禍で「集まって一緒にご飯を食べる」ということができなくなって、僕たちのマッチング事業も、いったんはストップせざるをえませんでした。それでも、「食で人とつながる」というコンセプトに揺らぎはありません。

コロナ禍では、うちの会社だけじゃなくて、外食産業の人や地方の生産者さん、みんな困っている。そんなときこそ人助けだ、と。地域の食の事業者さんから、観光客が来なくなって消費が進まないとか、PRができないみたいな話を聞いて、「今こそ、困っている人や地域に寄り添って、“お困り事”を解決することをやっていこう」という経営判断をしました。その第一弾が「ふるさと食体験」です。

地域自治体へのソリューション提供や価値づくりのお手伝いは、突然始めたわけではなくて、コロナ前の日常使いの食コミュニティサービスの時からすでに始まっていたんです。地方の食材を使ったポップアップレストランや、生産者による食のプロモーションなどを行っていました。「ふるさと食体験」は、それまでキッチハイクがやってきたことをオンラインで統合した事業なんです。「地域の食材を送ってオンラインでつながる」「みんなで食べる」という、キッチハイクの理念はぶらさずに、サービスのやり方を変えたわけです。

そんなふうに全国各地の自治体とのコミュニケーションが増えていくと、先方からの相談もすごく増えてきて。「いや、実は本当に困ってるのはこういうことで…」みたいな悩みをふとした瞬間に聞くようになったんですよね。案件としてGtoC(Government to Consumer)の割合がどんどん大きくなっていった。上野の東京本社のほか、福岡にも拠点を起くことになり、クライアントは広がっていきました。

その先にあったのが、2022年度からスタートした「保育園留学」のアイデアでした。言ってみれば、コロナ禍があったからこその「発明」、偶然から生まれた必然だったんだと思います。

食体験の提供から、保育園留学という新事業へ。実はこのふたつ、異分野でもないのです。カギは、ありあわせのものを組み合わせて新しい価値を生み出す「ブリコラージュ」の発想。北海道の小さな町に移住した山本さんの目に、今映っている未来とは? 後編に続きます。

取材・文:剣持亜弥

撮影:吉川麻子(北海道取材分)

編集:五十嵐ミワ

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)