2022/11/17

【解説】イノベーションを生むために「ラーニングカルチャー」が必要なワケ

NewsPicks Brand Design Senior Editor

今、ビジネスの現場で注目を集めている「学び直し」。

10月には、岸田文雄総理が所信表明演説で「リスキリング」の支援に5年で1兆円を投じると明言するなど、その気運は高まるばかりだ。

個人のアップスキリングやリスキリングはもちろん、企業でも従業員に対して、eラーニングコンテンツの拡充や社外留学の推進、働きながら博士号取得が可能な制度を整えるなど、「学び直し」の機会を提供する動きは加速している。

個人での学びは、仕事での成長、報酬アップ、昇進へと繋がる。

しかしビジネスパーソンにとって、それは一側面に過ぎない。

個人の「学び」で得たものは、自分自身に還元するだけでなく、企業やチームに還元することで、さらに大きな成果を生み出せるからだ。

iStock / AnVr

そのためには、互いに学び合う文化、つまり「ラーニングカルチャー」を醸成させることが不可欠になる。

9月28日に、そんな「ラーニングカルチャー」の実装を考えるカンファレンスを、株式会社ベネッセコーポレーションが提供する学習プラットフォーム「Udemy Business」とともに実施。

本稿では、2時間にわたった内容をダイジェスト版でお届けする。

- そもそも「チーム」とはなにか?

- 「知」の共有を生み出す

- メルカリ、LINEの取り組み

- 「学ぶ」のハードルを下げる

- 「ラーニングカルチャー」は一朝一夕で生まれない

- 「MIMIGURI」とは何か?

- 企業が「創造的」であるためには?

- 「学び」の定義をアップデートせよ

そもそも「チーム」とはなにか?

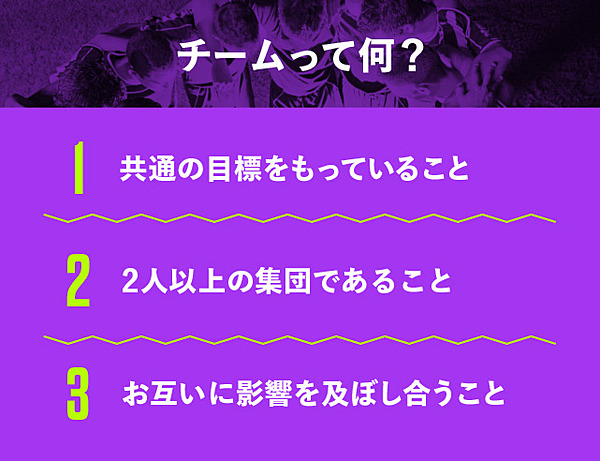

田中 まず「ラーニングカルチャー」の必要性を考える前に、そのカルチャーの実装先である「チーム」とは何か、改めて考える必要があるでしょう。

チームとは、一般的に次の3つの要件によって定義できます。

1つめは「共通の目標を持っていること」、2つめに「2人以上の集団であること」、3つめが「お互いに影響を及ぼし合うこと」。

つまりチームとは、共通の目標のもとに集う社会的な集団であり、お互いに関わり合いながら目標を達成していく組織のことを指します。

我々は「良いチームとは何か?」と問われると、それは“仲が良い”組織だと捉えがちですよね。

でも、ビジネスにかかわらずですが、本来チームとは仲良くなるために集まるわけではありません。共通の目標があり、それを達成できているかどうか、その側面から「良いチーム」を考えなければならないのです。

岡田 私は、これまでサッカーの世界で数多くのチームを作ってきましたが、全員が仲良しのチームって一度も経験したことがないんですよ。

仲良しなのではなくて、「こいつは気に入らないけど、パスしたら絶対点を決めてくれる」とか、「そりは合わないけど、こいつに任せたらピンチを防いでくれる」など、お互いを認め合うチームだと上手くいく傾向にあります。

田中先生がおっしゃったように、最初から「みんなで心を一つにしよう!」と言って、チームを作っても大体失敗する。

その逆で、チームが勝つようになると、だんだんと一体感が出てくる。

だから強い組織とは、強い個がお互いを認め合い、共通の目標に力を合わせられるかどうかが、スタートだと思いますね。

田中 おっしゃる通りです。我々がいろんな企業の組織やチームを研究しているときにわかったことは、「関係性の質」が目的化すると、メンバー同士が極力摩擦を避けようとするということ。

「関係性の質」を大切にしたいと思ったら、なるべく摩擦は起こしたくないですよね。

摩擦を避けるために最も手っ取り早いのは、仕事の役割を明確に分割して作業を進めることです。そうすれば、仕事上で他者と関わる機会を最小限にすることができ、摩擦が生まれにくくなりますから。

一見効率的に思えるアプローチですが、明確に役割を分割すると、次第にみんな目の前の自分の仕事にだけ目を向け、誰も隣のメンバーの仕事やチーム全体の目標に関心を持たなくなります。

そもそもチームとは、同じ目標を共有し、それを目指してお互いに影響し合いながら進んでいくもの。

「関係性の質」を重視しすぎると、みんなの視点、つまり“We”の視点が見失われていく、という問題に陥ります。

こういう組織やチームは、遅からず機能不全に陥りやすくなります。

岡田 そうですね。「関係性の質」を大切にするあまり、ただ集団として存在し続けることを目的化してしまう。

私が考えるいいチームは、企業であれ、スポーツであれ、個々人が何かしらの負荷をかけている。そして、摩擦も発生しています。

ただ、それがチームの成長に繋がっている。

田中 同感です。ビジネスパーソンに置き換えても、一夜にして数億円の損失を出すなど、派手に失敗してしまう経験は、賞賛されることではないですが、実はチームにとって重要な「学習資産」だと考えることもできます。

ただ、その瞬間はメンタルがダウンしてしまうので、そんなときに他者からのフィードバックを得られる環境があるかが重要です。

個々がチャレンジをしながらも、お互いの失敗や学びを、摩擦を恐れずに率直に伝え合える。それができるのが“良いチーム”だと感じます。

そういったチームには互いに学び合う文化、つまり 「ラーニングカルチャー」が根付いているといえますよね。

「知」の共有を生み出す

田中 では、チームに「ラーニングカルチャー」をどう根付かせばいいのかというと、難しい問題です。

いくら重要だとわかっても、ただ上司がトップダウンで「とにかく学べ」と言ったところで定着するわけではありません。

カルチャーは、そこに集う人たちの行動パターンの蓄積によって形成されるものです。

経営層や上司も含めて個々人が学び、その“魅力”を伝え合うという具体的な行動を繰り返すことで、ようやく文化の萌芽になる。

岡田 それでいうと、うちでは中国のサッカーチームにコーチを派遣しているのですが、彼らの成長がとても著しい。

というのも、コーチはみんな専用の寮に入る必要があって、練習も同じ場所で実施されるから、他にやることがない。

そうなると、自然に互いの練習を見たり、食事も一緒に取ったりして、仲間同士で失敗について共有したりする。

要するに、半ば強制的に一つの「場」にとどめると、「知」が共有されるようになり、成長の糧になっていくわけです。

もちろん、個人の自由度を下げてしまうので、弊害にはならない程度に「場」の設計は必要ですが……。

だから、中国から帰国してきたコーチを見ると、目をみはります。練習中もそれ以外でも、自然と学びながら、共有している。

それを見た選手は、自分が得た成功や失敗といった学びをチームに共有するようになります。すると他の選手も成長する。「学び合い」が文化になっていくんです。

「ラーニングカルチャー」が根付く瞬間ですよね。そして、そのチームは強くなることが多いんです。

田中 おっしゃる通りですね。企業においても同様で、何かチャレンジをすれば必ず成功や失敗、課題が生まれます。そこで得た経験を個で閉じずに、チームレベルで互いに共有し合う。

小さな知の共有は、ひいては大きなイノベーションにも繋がります。そのためにできる一歩としては、トップからどんどん積極的に新しいことにトライして、結果としての成否だけでなく、そのプロセスにおける学びを共有することだと考えます。

メルカリ、LINEの取り組み

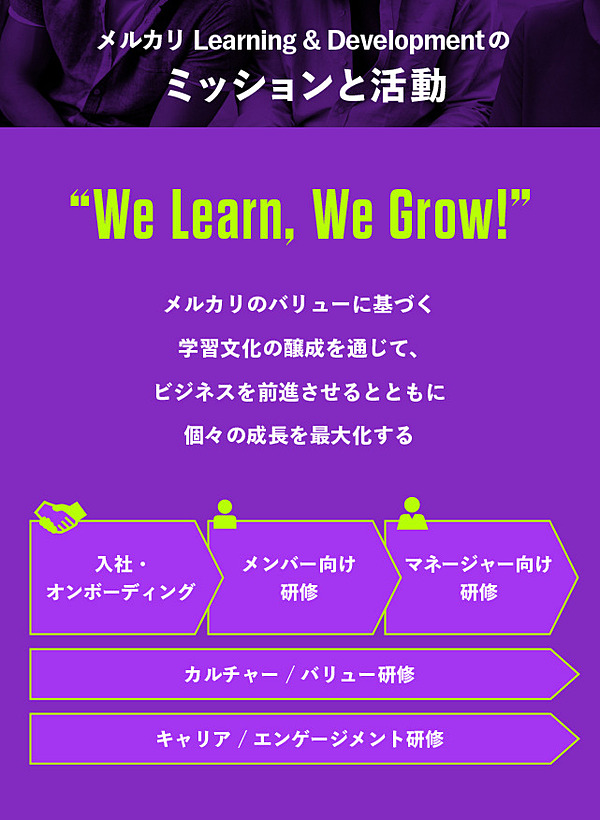

橋本 メルカリはフリマアプリの開発・運営などを主幹事業としています。

現在日本では「マーケットプレイス」「フィンテック」の、2本の柱でビジネスを推進させています。

世界50ヶ国以上、約2,200名の社員が在籍しておりますが、2018年に40名以上の外国籍メンバーが新卒入社したのをきっかけに、組織が急速に多様化、拡大しました。

最近では、より一層お互いを理解し合い、共に学んで、成長することが求められるようになってきたと感じています。

そのなかで、私は「People and Culture」のLearning & Development(人材育成)のチームマネージャーをしています。

チームのミッションは「We Learn, We Grow」。つまり学びによって成長しようという意味ですね。

具体的には、入社のオンボーディングから始まり、それぞれ階層別の研修、全社横断型のカルチャーやバリュー研修、キャリアやエンゲージメント研修などを運営しています。

横道 橋本さんは全職種を対象にして、社員の成長についてコミットされていると思うんですが、私はLINEで「プロダクトマネージャー」という特定職種の成長環境構築に、今はフォーカスしています。

「PM Successチーム」という組織に属しておりまして、社内のさまざまなプロダクトで働くプロダクトマネージャーを横串し、活躍できる環境を作ったり、エンゲージメントを上げたりするのが役割です。

こういった取り組みをするにあたって、「プロダクトを作るのと同じように、部門をまたいだクロスファンクショナルなチームに組成できないか」と思い、「PM Success Contribution TF(タスクフォース)」という組織を立ち上げました。

具体的には、各現場のプロダクトマネージャーと、人事部のメンバーが集まり、タスクフォースを組み、活躍できる環境づくりに取り組んでいます。現在は約30名が所属し、協力し合っていますね。

「学ぶ」のハードルを下げる

橋本 これまでメルカリは「優秀な人が集まる組織」を目指して採用活動をしてきましたが、近年はそれだけでなく「ビジネスも人も非連続に成長する組織」になるべく、さまざまな施策に取り組んでいます。

とはいえ、基本的にはかしこまるようなものや、形式ばったものではなく、比較的カジュアルに行っています。

たとえば「Manager Peer Group」という“学びの場”があります。これは3ヶ月に一度、マネージャー同士でグループを作り、現場での悩みや成功事例などを共有するものです。

何かのインプットやアウトプットを強制するのではなく、自発的にアドバイスをし合ったり、Tipsを持ち帰ったりする、「自律」と「自走」に基づくグループです。

もっとカジュアルなのは「Lunch & Learn」。「ランチを食べながら一緒に学ぼう」という、ゆるふわな学びの場です。社員の誰もが企画をして、開催できます。

もう少し大掛かりなものとしては、年に数回「Learning Event」というイベントを開催しています。

2022年6月には、1週間まるまる使ってキャリアについて考えるイベント「Mercari Career Week」を行いました。

全部で9セッションあり、社内で登壇したのは20名以上。多くの参加者が集まってくれて、盛況となりました。

キャリアについて一人ひとりがオーナーシップを持ち、個人の成長を考えるのに役立ったと考えています。

メルカリが目指す「ビジネスも人も非連続に成長する組織」になるために、学びの場を小さいものから、大きなものまで、多くの接点を設けています。

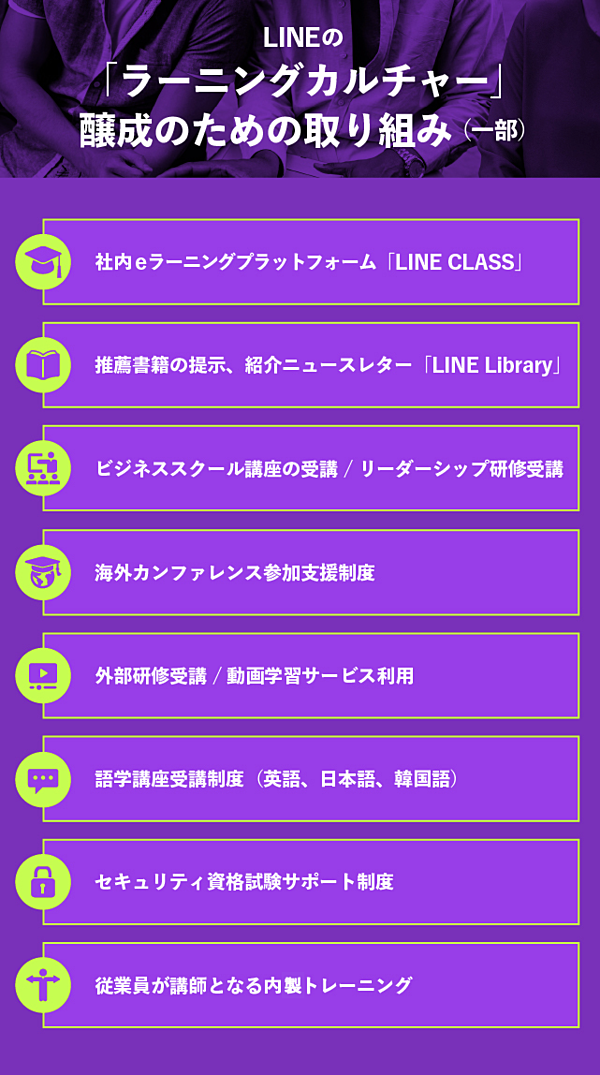

横道 素晴らしいですね。LINEでは、社内のe-Learningプラットフォーム「LINE CLASS」や、推薦書籍の掲示、紹介ニュースレターを送る「LINE Library」など、さまざまなことを実践しています。

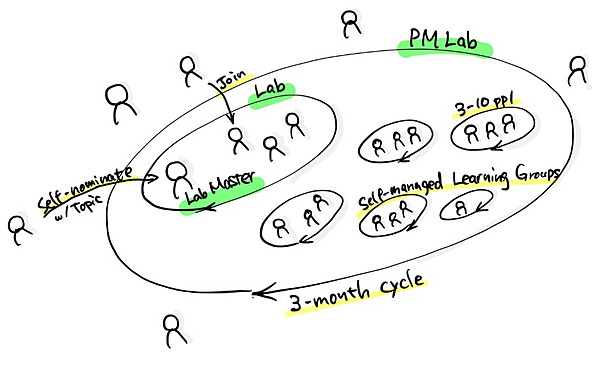

私が特に携わっている施策でいうと、「PMラボ」という、プロダクトマネージャーによる部門を超えたラーニンググループを、継続的に作る取り組みがあります。

プロダクトマネジメントに関して学びを深めたいトピックを、プロダクトマネージャーが一つ発案した上で「ラボ」と呼ばれるグループを組成し、全社横断でメンバーを募集し、3ヶ月間活動する仕組みです。

ここで重要なのが「一つのグループを小さく保つこと」と、「直接的な成果は求めないこと」。

前者においては、メンバーが多くなったら、ラボの中でさらに5人程度の小さなグループに分割します。

人が多くなると、深い議論がしづらいですし、一人ひとりが関与している感覚が少なくなります。

また後者においては、成果に対してプレッシャーをかけるのではなく、知的好奇心が高く、3ヶ月という時間の制約を持った小さなグループを作れば、自ずと成果は出ると考えています。

会社は大きくなるにつれて、横の部門や事業の繋がりが希薄になりがちです。

この取り組みの副次効果として、「PMラボ」を通してできた横の繋がりによって、本業のプロジェクトを円滑に進められることも起きています。

希薄さを解消するという視点だと、その副次効果だけでも十分な成果なんです。

ちなみに、3ヶ月にしているのは、その効果を多く得られるようにする意味もあります。

また、トピックを発案した人をラボマスターと呼んでいるのですが、人数が過度に増えて、マスターが周りに気を遣うことに時間が取られてしまうのは本末転倒です。

あくまで、ラボマスターの知的好奇心を尊重することを第一義的に考えて、フレームワークを設計していますね。

「ラーニングカルチャー」は一朝一夕で生まれない

橋本 我々も組織の規模が大きくなってきたので、「ラーニングカルチャー」を深く根付かせるべく、ギアを一段階上げようとしているところです。

そのために実践していることは、3つあります。

1つは、個人の能力開発についての影響度合いを示す「ロミンガーの法則」に基づき、育成手法をブラッシュアップしていくこと。

この法則によると、人が学びを得るのは、経験:70%、他者からの薫陶:20%、研修などOff-JT:10%といわれています。

研修を充実させるのはもちろん、さまざまな経験ができると同時に、他のメンバーと積極的に関われる仕組みを、中長期的に構築していきたいと考えています。

2つめは、「学び」の重要性を理解するマネージャーを増やし、ハブを担ってもらうこと。

そして、3つめは、そのハブを基点として他部門や他チームとの連携も深めていくことです。

それによって、メルカリらしい「ラーニングカルチャー」をさらに浸透させていきたいですね。

横道 実は現場のメンバーって、こちらが思っているよりも「学び」に対する費用対効果にシビアなんです。

たとえば、研修に1時間半使うとして、それに見合った学びが得られないと判断されると、参加率は下がってしまいます。

また、業務やプロジェクトが佳境だと、学びに時間をかけられない。

だから、ライトに学びの成功体験を獲得してもらえるものと、「PMラボ」のように腰を据えて取り組むものと、バランスよくポートフォリオを組む必要があります。

学びのコンテンツを充実させるのも大切ですが、どうすればメンバーが「学ぶことの面白さ」に気づいてもらえるか、という視点で設計するのも重要。

「ラーニングカルチャー」は、すぐに根付くものではないと思っていますが、こういった試行錯誤を繰り返せば、じっくりと浸透していくはず。

ただ正解がない問題なので、これからもトライし続けないといけないと考えています。

「MIMIGURI」とは何か?

安斎 「ラーニングカルチャー」の前に、そもそもMIMIGURIが、どんな企業か存じ上げない方もいらっしゃると思うので、ご説明したいと思います。

MIMIGURIは60人規模のベンチャー企業で、“組織変革”のコンサルティングを得意としています。

大企業からメガベンチャーまで、組織デザインや組織開発のお手伝いをさせていただいています。

一つ、事例をお話ししましょう。

たとえば、情報・通信機器メーカーの京セラさん。同社では、社員がチャレンジ意欲を持ち、活気あるオープンな取り組みが実践できる会社に変革するためにはどうすればいいか、という課題を持っていました。

そこで我々が提案したのは、 社員一人ひとりが自分の「衝動」から、ビジネスモデルを練り上げ、新規事業を提案することができる半年間のプログラムでした。

具体的には、既存事業や制約を一旦忘れて、とにかく「あなたがやりたいことは何か?」と現場に問いかけたんです。

一般的に大企業のメーカーだと、既存事業や技術の制約、厳しいルールがあって、それを乗り越えるアイディアが出しづらい状況にある。

そのなかで新規事業をボトムアップ的に作るためには、社員一人ひとりの「変化」を生み出す力に火をつけるしかない。

京セラでの「新規事業アイデア検証修練プログラム」の様子

だから、日常の延長線上から一旦離れて、個人の「衝動」や「問い」を起点にして考えてみようとしたんですね。

すると良い意味で“京セラらしくない”、個人の想いに溢れた思いがけないアイディアがたくさん出てきました。

そのうえで京セラが取り組む意味や意義などを考え、ボトムアップで事業化していったんです。

実際に、新規事業として食物アレルギーがある子ども向けのフードサービスが、プログラムをきっかけにリリースされました。

企業が「創造的」であるためには?

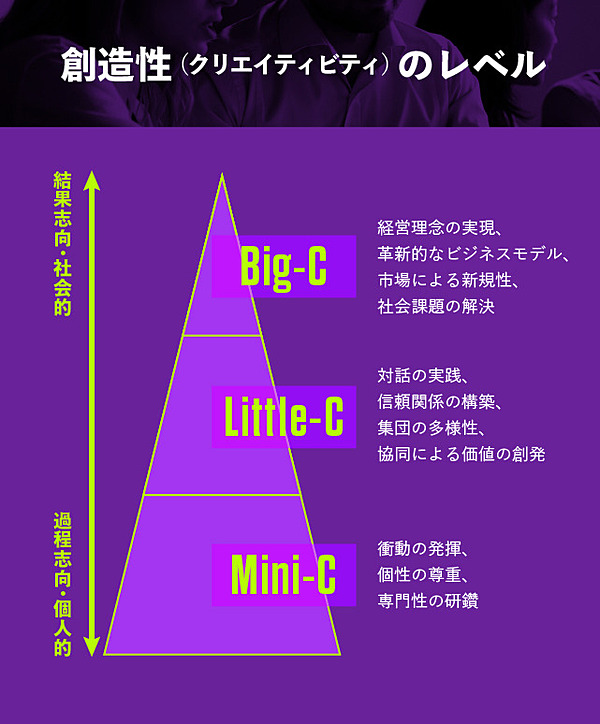

京セラさんの事例からもわかる通り、新しい事業を生み出すには、当たり前ですが「創造性」が必要不可欠です。

新しい価値が生み出される事象や、その源泉を「創造性」と呼びますが、実は人によってイメージするものはさまざま。

創造性をピカソの作品やイノベーティブなプロダクトのように、唯一無二のアウトプットが生み出されるものだと考える人もいれば、友人と会話しているなかで出た、ちょっとしたひらめきだと捉える人もいる。

そこで、創造性とは何かを構造化してみたいと思います。それが以下の図です。

このピラミッドのトップが、大きなクリエイティビティを意味する「Big-C」。つまり、社会において新奇なイノベーションを起こすことです。

ボトムラインは「Mini-C」という、個人的な創造性。もしかしたら、他でも同じアイディアを思いついた人がいるかもしれないけれど、自分にとっては新しい発見があること。

これらのあいだにあるものが「Little-C」。チームやプロジェクトに貢献するような創造性です。

この個人レベルの学習(Mini-C)、チームレベルの学習(Little-C)、組織レベルの学習(Big-C)が、互いに影響し合っていることが、常にイノベーションを生み出せる創造的な状況だと考えています。

そして、このサイクルが実現している状態こそが、組織が「学び合っている」状態。つまり「ラーニングカルチャー」が醸成されている状態だと考えています。

企業経営において最重要なのは「Big-C」かもしれませんが、その土壌として、個人とチームの学び合いが大きく作用する。

だから、企業が成長するために「ラーニングカルチャー」は切っても切れない関係なんです。

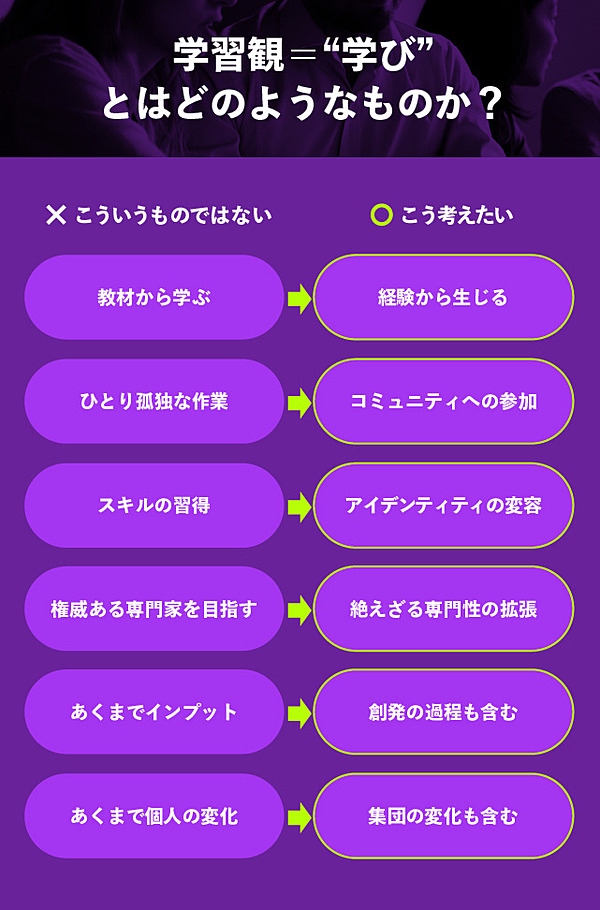

「学び」の定義をアップデートせよ

ただ、創造性を高めるにあたって重要な「学び」の定義については、人によって結構ズレがあります。

たとえば「学びとは◯◯である」と定義するとしたら、この「◯◯」に何を思い浮かべますか?

特に誤解されているのが、学びは勉学のイメージが強いので、一人になってノートとペンでガリガリ取り組むものだと考えていること。

でも、学びは経験によって生じたり、あるいはチームやプロジェクト、コミュニティのなかで、自分が役割を持って関わったりして、得られるものでもあります。

だから、自分が学んでいる姿や、試行錯誤しながら悩む姿を、周囲の同僚に開示するというのはすごく大事だなと思います。

ただ、インプットのための学びに閉じるのではなくて、「自分のアイデンティティを変えるためにインプットしているんだ」「チームで共通言語を作るためにスキルを学んでいるんだ」というように、学びを開いていく。

そういった、学び自体の意味について目線を合わせていくことが「ラーニングカルチャー」の土壌づくりに繋がる。

それが創造性を生み出し、大きなイノベーションの源泉になると考えています。

執筆:大芦実穂

撮影:濱田紘輔

デザイン:小鈴キリカ

編集:海達亮弥