2022/8/26

【千羽鶴をリサイクル】真のエコを考えたらゴミの概念が変わった

世界的に脱プラへの動きが高まる中、プラスチックに代わるサステナブルな新素材として注目を集めている「PAPLUS®(パプラス)」。原料は紙と、トウモロコシやサトウキビ搾汁のデンプンを発酵して得られる乳酸を主成分とするポリ乳酸で、植物由来成分99%以上という、とことん地球に優しい素材です。

開発したのは、紙のリサイクル事業を手がける「カミーノ」。設立者の深澤幸一郎さんの「外務省を経てベンチャー起業」というユニークな経歴も気になりつつ、「PAPLUS®」の誕生秘話と、サステナブルへの想いをうかがいました。全3回でお届けします。

- 広島の千羽鶴をどうする?

- リサイクル=ゴミの移動?

- 外務省時代、途上国で見たもの

- リサイクル×ものづくりの楽しさ

深澤幸一郎(ふかさわ・こういちろう)/大学卒業後、外務省に入省。本省、在イギリス日本国大使館、在ガーナ日本国大使館等に勤務。在職中、途上国勤務で内戦や誘拐事件における邦人保護を経験するとともに、ゴミ廃棄問題に関心を持つ。2002年退職後、日本企業の海外向けPRマーケティング会社を設立。2015年環境配慮型素材ベンチャー、カミーノ設立。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。ケンブリッジ大学修士。趣味は英語落語。

広島の千羽鶴をどうする?

クラフト紙のような見た目に、硬質のプラスチックのような感触をもつタンブラー。実は原材料の99%以上が植物由来という、注目の新素材が使われています。その名も「PAPLUS®(パプラス)」。廃棄される紙を主原料にしたプラスチックフリー素材で、しかも再製品化も可能という、ひとつでいくつもの課題解決にアプローチしている、超優良な環境配慮型素材なのです。

なぜ、「紙」と「プラスチック」なのか。開発を手がけた株式会社カミーノの深澤幸一郎さんは、「まだ使える紙が大量に捨てられるのがもったいなくて。ケチなもんですから」と笑います。

「もともと、私たちの会社は、紙のリサイクルのプロデュースからスタートしたんです。きっかけは、広島の千羽鶴。広島には、平和への祈りや戦争への慰霊の想いが込められた折り鶴が、年間1千万羽、重さにして10トンもの量で届くのですが、大切なものだからこそ、その扱いに市が苦慮している実態があって。そこで、市民からアイデアを募って、リサイクルしようという流れになったんです。

広島に贈られた折り鶴を、日本の和紙技術を用いて再生させ、「ONGAESHI Paper(恩返紙)」として製品化。

ただ、千羽鶴に使われているのは紙だけではなく、テグス(釣り糸。手芸などでビーズを繋ぐ糸としても使われる)などの異物もあります。リサイクル業者は千羽鶴そのままの状態では引き取ってくれないので、結局、市民の皆さんが手作業で分別作業をやることになる。これでは、さばける量が限られているので、どんなにいいことをやっていても問題解決はなかなか進みません。

そんななか、私がコンサルティング業で関わっていた徳島県にある会社が、自動で紙と異物を分別しリサイクルパルプにする機械を持っていたため、そこから、弊社なりの折り鶴再生製品を開発しようというプロジェクトが進んでいきました」

リサイクル=ゴミの移動?

深澤さんには、「リサイクル」に対するある想いがありました。

「リサイクル素材、って聞くと、それだけで“環境にいいもの”のように思いがちですが、本当はその先が重要なんです。製品を作ったとして、それが売れなければ、またゴミになるわけですよね? ゴミにお金かけてCO2出して、別のゴミを生み出しているだけ。そんな“ゴミの移動”になっているリサイクルのやり方では、ゴミは減らないじゃないか、と」

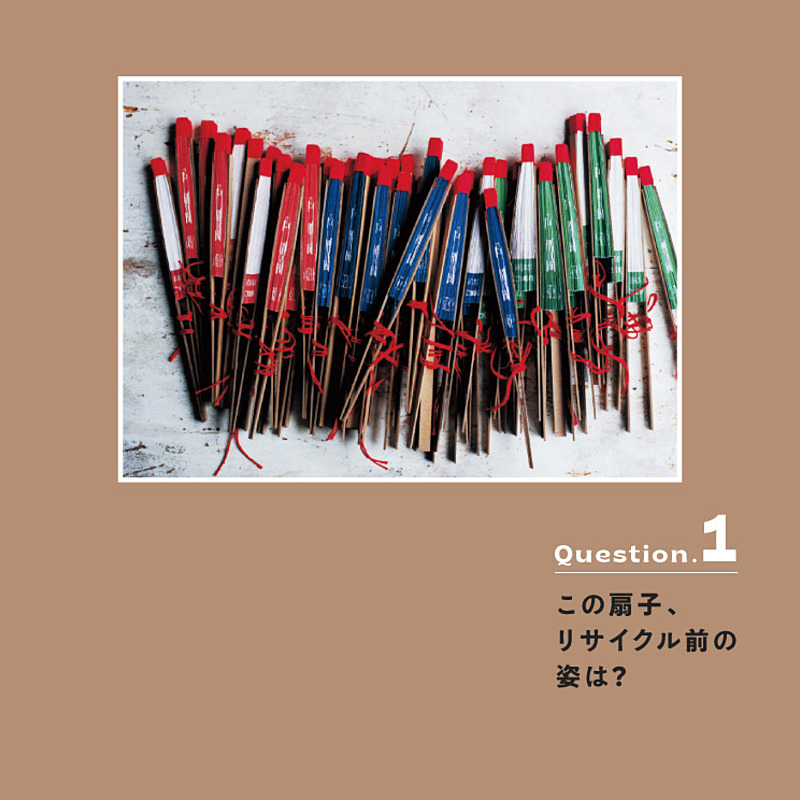

千羽鶴から転生したリサイクルペーパーに、ゴミにならない第二の人生を送らせたい。そこで生まれたのが、デザイン性の高い扇「FANO(ファーノ)」でした。発想のきっかけになったのは、たまたま、パリの蚤の市で見つけた古いポストカード。そこには、ジャポニスム風の円形の扇子を手に、ツール・ド・フランスを観戦する女性たちが写っていました。

右上がフランスの古いポストカード。当時の女性は円形の扇子を使っていた。

「捨てられない、捨てたくない。そういう、ゴミにしにくい暗黙のプレッシャーを与えるような製品をと、クリエーターと一緒になって作り上げました。千羽鶴のリサイクルというストーリーに、デザインとアートで付加価値をのせれば、捨てたくなくなるのではないかと。柄の部分に間伐材を使うなど、手作業での製作になるので、そんなに安くはできないんですが、ヨーロッパの有名メーカーやファッションブランドでノベルティとして採用していただきました」

デザインも色も豊富なFANO。写真提供:カミーノ

外務省時代、途上国で見たもの

10代の頃から海外で生活する機会が多かった深澤さんは、日本の環境問題への対応の鈍さをよく感じていたと振り返ります。

「日本に帰ってくるたびに、気配りにあふれながらも使い捨てなのにそこまで凝るのかとも思えるパッケージにびっくりしてましたね。プラスチックに関しても、ヨーロッパでは1980〜90年代にはすでに脱プラの動きは始まっていましたが、日本では凝りに凝ったプラスチック包装にあふれていました。海外の訪問客からの指摘に気まずい思いをしたことも何度もありました」

同時に、日本の魅力を海外の人に知ってほしいという想いもあり、得意な英語を生かすこともできるだろうと、大学卒業後、外務省に入省。イギリスや西アフリカのガーナに駐在し、リベリアとシエラレオネを担当しました。

「内戦や、誘拐事件など、危険な場所にいる邦人保護をすることもありました。戦闘状態になっている中、NGOなどの仕事で来ている日本人の方に、『危ないですから出国してください』って言いに行く仕事です。怖かったですよ。そういう日々の中で、現地の人たちの暮らしを目にすれば、海岸にものすごい量のプラスチックゴミが溜まっていて、そこで子どもたちが遊んでいる。それはやっぱり、意識に残りますよね」

日本に戻って以降は広報の部署で、インターネットを使う仕事を数多く担当。ここで海外向けに広報を手がけたことが、新たな一歩へとつながります。

「机に向かってする事務仕事よりも、フィールドワーク的なことのほうが向いていると思っていたので、10年弱で外務省を退職しました。その後2002年に、日本の会社を海外に向けてPRしていくマーケティング会社を立ち上げました。広島の千羽鶴のリサイクルをお願いした徳島の会社というのは、もともと、この事業でのクライアントだったんです」

リサイクル×ものづくりの楽しさ

日本の魅力を海外に伝えたい。途上国で見たプラスチック問題をなんとかしたい。リサイクルのシステムをよりよくしたい。そしてもうひとつ、深澤さんの中にあったのが、「ものづくり」への興味でした。

「元来、ものづくりというか、手を動かすことが好きなんですよね。広島の折り鶴の件でたまたま紙の仕事に関わることになった時に、あ、これは自分の興味に合致するなってピンときて、待ってました、と。紙のリサイクルのお仕事をいただいた瞬間から、『紙はプラスチックの代替になる可能性がある』と感じていました。そうして、環境配慮型素材ベンチャーとしてカミーノを立ち上げたのが、2015年のことです」

折り鶴再生紙でFANOをつくりながら、プラスチックの代替としての別の製品化を思い描く。ここから、冒頭に紹介した「PAPLUS®」の開発はスタートしていたと言えます。

「PAPLUS®の原料にしている紙は、食品の製造過程で一瞬だけ使われる紙なんです。バージンパルプで、クッキングペーパーくらいのクオリティなのに、廃棄されている。それがたくさんある。すごく嫌ですよね(笑)。なんとかならないかなあと」

まだ日本では今ほどサステナブルやSDGsが声高に叫ばれていなかった2018年。「PAPLUS®」誕生までの、長い道のりが本格的に始まりました。

取材・文:剣持亜弥

撮影:高木亜麗

編集:南 ゆかり

デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)