2022/7/15

【実践編】4つのステップで“伝わる”プレスリリースの書き方

中小企業が予算をかけずに挑戦できるPRのひとつとして、まずやってみるといいのが「プレスリリース」です。プレスリリースは新商品や新サービスについての企画書のようなもので、報道機関や生活者に情報を届ける手段にもなっています。

上手に発信することで記事に採用されたり、世間に認知してもらう機会を獲得することができるのがプレスリリース。どのような流れでつくるのかをご紹介していきます。

上手に発信することで記事に採用されたり、世間に認知してもらう機会を獲得することができるのがプレスリリース。どのような流れでつくるのかをご紹介していきます。

INDEX

- STEP1:全体設計…PRの目的、課題、ゴールを明確にする

- STEP2:会社概要…会社の枕詞と紹介を簡潔にまとめる

- STEP3:自社を「棚卸し」し、集めた情報をPR仕様に「加工」する

- STEP4:「型」に従い、リリースを組み立てる

STEP1:全体設計…PRの目的、課題、ゴールを明確にする

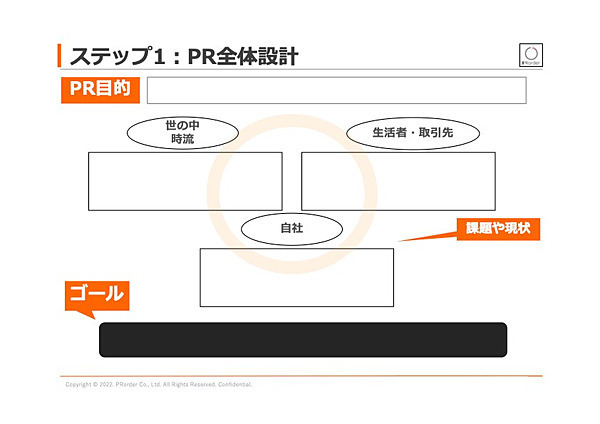

PRプロジェクトがスタートし、最初に着手するのは「全体設計」です。ここではPRの目的、それに対する課題とゴールを明確にします。

問題意識があってPRしようとしているわけですから、目的に関しては比較的容易に明確化できると思います。それに対し、課題については多岐にわたることが想像できるため、整理して考える必要があります。

この課題を明確化する際に有用なのが「世間よし、買い手よし、売り手よし」でおなじみ、近江商人の「三方よし」の考え方です。

企業は自社の利益を追求することはもちろんですが、商品や企業が世の中や買い手にとって社会善=ソーシャルグッドであることが強く求められる時代です。

そこで、PR設計では世間(世の中)・買い手(toBのビジネスモデルの場合は取引先)・売り手(自社)、それぞれにおける現状や課題を書き出します。

平田さんの講演会資料より抜粋 =提供資料

こうすることで、世の中の課題、生活者や取引先の課題、自社の課題を整理しながら、関連付けて考えていくことができます。この文脈を整理すると、最後のゴールがおのずと見えてくるはずです。

全体設計についてはPRというよりブランディングの要素が強いようにも感じられるかと思いますが、この部分をしっかり設計できていないと発信がぶれてしまいます。

家を建てる際には設計図が必要なのと同じように、情報を発信する際には自社がどんな課題を解決し、世の中に提供する価値は何かという「目指す姿」を明確にします。

こういったブランディングとPRを掛け合わせた一気通貫の「ブランディングPR」が今の時代は特に重要です。

STEP2:会社概要…会社の枕詞と紹介を簡潔にまとめる

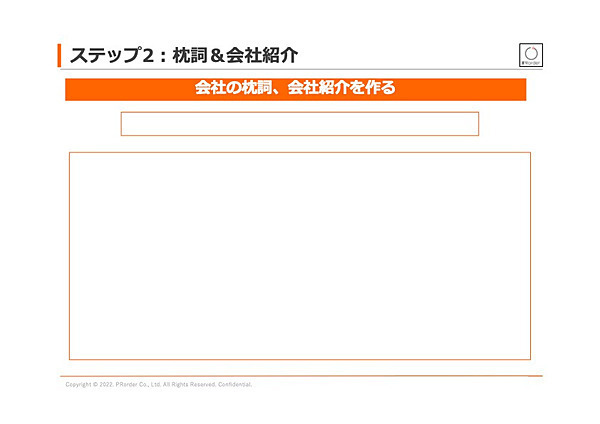

経営者の方ならおそらく、自社の事業やビジョンについての説明には慣れていると思いますが、長々と話されても、知らない会社のことを黙々と聞いてくれる人はいません。

エレベーターに乗っている時間くらいで面白さが伝わる、全体が分かる=「エレベーターピッチ」で興味を持ってもらえるよう説明することが重要です。

ここでは、企業をイメージできる分かりやすい枕詞と会社紹介をつくることが重要になってきます。

平田さんの講演会資料より抜粋 =提供資料

会社の枕詞は、何が特徴の会社であるかがひと目で分かるようなものにします。

事業内容のほかに、業界シェアや店舗数などの数字を入れて規模感を示したり、認知度が高い商品サービスを入れたり、また、特にベンチャー企業などこれから事業をスタートする場合は、ビジョンなどを入れ込む場合もあります。

・創業●年の豆菓子専門の〜

・●●を全国100店舗で展開する~

・○○を主力製品として製造している~

・●●の世界シェア90%の~

・○○をビジョンに掲げ●●事業を行う~ など

「会社紹介」は文字通り、会社や事業内容、商品を紹介するものです。具体的にはプレスリリースの末尾に掲載することが多く、「ボイラープレート」とも言われています。

何をやっている会社でどこが特徴か、どういった体験を顧客や世間に与えているかなどを、数値などの客観的なデータを含め、なるべく冗長にならないようにまとめます。

全体設計をして自社紹介の雛形を固めたら、いよいよプレスリリースの作成に入ります。

STEP3:自社を「棚卸し」し、集めた情報をPR仕様に「加工」する

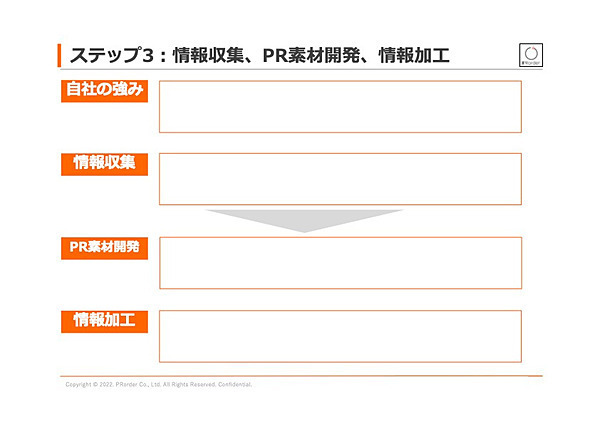

自分の会社は何が魅力的なのか、何が他社より強いのかを知るためには、「自社の棚卸し」が必要です。

社内外の情報に詳しい営業や雇用期間が長く会社をよく知る社員、価値観がフレッシュな若手・新卒の方など多様な視点の社員を巻き込み、自社が外から評価されるところはどこかを考えていきます。

私が外部PRとして本領発揮するのもこの時で、外部の客観的な立ち位置から見た会社の強みをお伝えすることが多くあります。

平田さんの講演会資料より抜粋 =提供資料

ここで棚卸しした自社情報とあわせて、世の中の情勢やメディアの求めている情報を分析・収集していきます。

世の中はどういった流れになっているか、エビデンス重視のメディアは今どういった情報を求めているか…日本の経済や社会情勢と照らし合わせて「世間に刺さるもの」を予測します。これが「情報収集」です。

続いて「PR素材開発」。情報収集した自社の売り上げ推移や業界別のデータなどを出し、PR素材としてプレスリリースで使用できる素材を作成します。

最後にそのデータをグラフにしたり、視覚に訴える写真を用意するなど、情報として使用できるように加工します。

この「情報加工」までが、プレスリリース作成の前に行っておくべき準備となります。

プレスリリースを出すとなると、新商品の発売や新サービスの開始などの発表そのものに重点を置きがちです。ですが、世の中やメディアはそのような情報にはたいして興味がありません。

むしろ商品やサービスが生まれるまでの背景や社会的意義にこそ、面白さや世間との接点があり、それを丁寧に説明することが大切です。

自社目線ではなく「2E(=トゥ エブリワン、世の中みんな)視点」である必要があります。

PRは会社の営業です。その営業先は「世の中」そのもの。

商品やサービスにある背景や、それがどのように人々の生活を変えるか、世の中の課題を解決するかを思いを乗せてストーリーとして説明することが、PRの本来の役目と言えるでしょう。

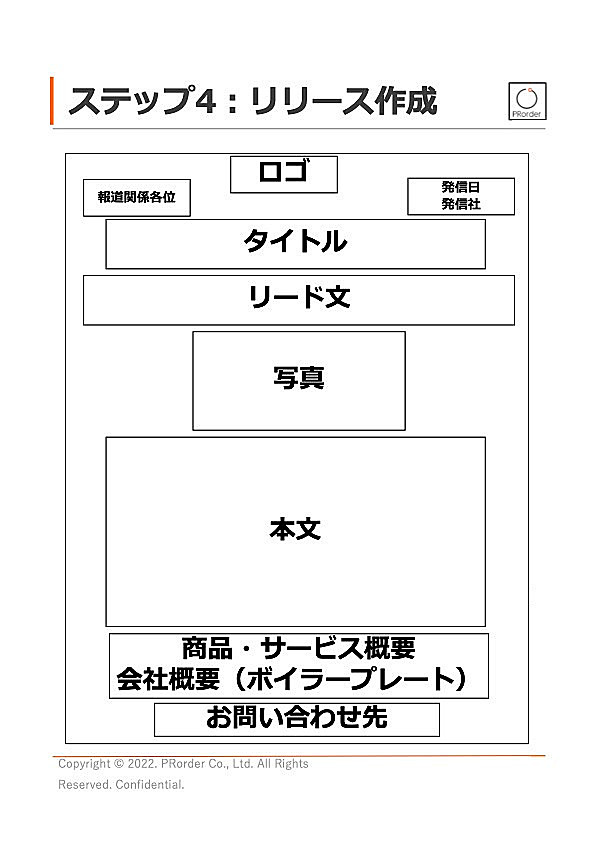

STEP4:「型」に従い、リリースを組み立てる

ここまでの情報整理で、プレスリリース作成までの素材は揃いました。文章が苦手という声もよく聞きますが、決まったフォーマットがありますので、それに従って書いていきます。

ここで注意したいのは、プレスリリースは世の中への「プレゼン資料」であるということです。リリース配信サイトなどを活用してメディアに送付したからといって、毎日何十・何百というリリースを受け取るメディアが目を通してくれるとは限りません。

読みやすく分かりやすい1本を作るうえで、気をつけるべき「型」は以下の通りです。

平田さんの講演会資料より抜粋 =提供資料

リリースの「型」

・A4で1〜2、3枚程度におさめる

・タイトルには最も力を入れる、ただし煽りすぎない

・結論を先に書く「新聞記事型」

・数字や根拠を具体的に入れる

・文体は「ですます」調で簡潔に

・写真を効果的に使用する。メインカットは創意工夫を

・業界用語には注意、分かりやすい言葉・単語を使う

プレスリリースはかつては郵送やFAXが主な送付方法でしたが、今は配信サイトやメールでの配信が主になってきています。また写真も多く使うようになったため、1本あたりの枚数は増えている傾向にあります。

ただ、いまだFAXで受け取るところもあるので、できるだけ簡潔に収めるようにします。また、受け手であるメディアは日々忙しく、目に留まるためには最初に情報として入るタイトルがとても重要です。

結論を先に書くというのも、パッと見で情報を的確に伝えるためです。

同じ理由でメイン写真も大切です。

プレスリリースの内容を視覚的に想起させる重要な要素となるため、新商品などのリリースでは、商品の切り抜き画像を使うのではなく、使っているイメージカットや、悩みや課題を想起できる写真を入れるとより印象に残ります。

情報については「●●の日」などの季節性を入れたり、具体的な数字を入れることも大切です。「大きい」なら日本一なのか、何mなのか。売り上げ好調なら前年比何倍なのかなど、具体的な数字や情報を明示してあるかが、ファクトやエビデンスを重視する記者に働きかけるうえでは必要になります。

CreativaImages / iStock

プレスリリースは「会社の公式文書」です。情報不足や誤りはもちろん、煽り広告や法律違反となるものはご法度で、会社の品位を下げることになったり、思わぬ問題になったりします。

そういった意味で、広報やマーケティング部門だけでなく、営業や開発部門、法務部門などいろんな目線でチェックできる運用体制を作る必要があります。

また、法的問題がなくとも、世の中や時流に合った表現などをしないと 、意図せぬかたちで情報が伝わり批判の対象となってしまう恐れもあります。

多様な価値観を持った方々が生きる現代、そういう意味でも、発信の前に多くの目で確認をすること、また、「違和感」や「ズレ」に気付けるように自身の感覚を常にアップデートしていく努力は必須だと思います。

ここまでが、プレスリリースを作るための一連の流れとなります。

次回は、実際に上記の流れで作成した松浦産業のプレスリリースとその反響についてご紹介していきます。

平田貴子

医療、フランチャイズ事業本部、総合PR会社を経て、2022年PR会社「PRorder」を設立、代表取締役を務める。スタートアップ企業から上場企業まで、流通小売・食品飲料メーカー・美容・製薬・住宅・教育などtoB・toC問わず、企業のブランディング、マーケティング活動を支援。現在は中小企業のブランディングを伴う経営戦略のコンサルティング、企業やPR会社の外部アドバイザーなどの活動をしている。

医療、フランチャイズ事業本部、総合PR会社を経て、2022年PR会社「PRorder」を設立、代表取締役を務める。スタートアップ企業から上場企業まで、流通小売・食品飲料メーカー・美容・製薬・住宅・教育などtoB・toC問わず、企業のブランディング、マーケティング活動を支援。現在は中小企業のブランディングを伴う経営戦略のコンサルティング、企業やPR会社の外部アドバイザーなどの活動をしている。

取材・文:平田貴子

デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:五十嵐ミワ

タイトルバナー:photo by CreativaImages / iStock

デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:五十嵐ミワ

タイトルバナー:photo by CreativaImages / iStock

予算・人員・知識ゼロからできる

中小企業のためのPR講座