2022/4/14

【加藤浩晃×キヤノン】診断、治療だけじゃない。私たちが目指す「新・医療」の世界

NewsPicks, Inc Brand Design Head of Creative

ヘルスケア産業は、2030年には500兆円規模(経済産業省「日本再興戦略」より)になる成長市場として注目されている。その流れを受けてスタートアップの参入が相次いでいるが、一方で大手の動きも活発。その1社がキヤノンだ。

病院の検査室でCanonのロゴを目にしたことはないだろうか。一般にはなじみが薄いかもしれないが、カメラやプリンターで抜群の知名度を誇るキヤノンは、CTやMRIなどの画像診断領域をコアにメディカル事業を展開している。

自身のキャリアをすべて医療関係に懸け、現在はキヤノンメディカルシステムズ代表取締役社長と、キヤノンのメディカル事業を統括する専務執行役員を兼務する瀧口登志夫氏と、『

医療4.0 (第4次産業革命時代の医療)』の著者で医師であり医療系スタートアップを経営する加藤浩晃氏との対談で今後の医療を占う。

──ヘルスケアマーケットは拡大しています。それは、それだけ課題が多いことを裏付けていると考えられますが、加藤先生はどのような課題を感じていますか。

加藤 日本において、大きく3つの課題があると思っています。

1つは、医療提供の均てん化(医療格差をなくすこと)。医師が都市に集中していることが課題だと言われますが、数だけでなく専門性や能力にも目を向ける必要があります。私は、経験が能力に影響すると考えていて、2年目と30年目ではやはりレベルが違う。

単純に医師の数だけでみるのではなく、医師の経験や能力も加味して割り振り、全国どこでも同じレベルの医療体制を築くことが必要です。

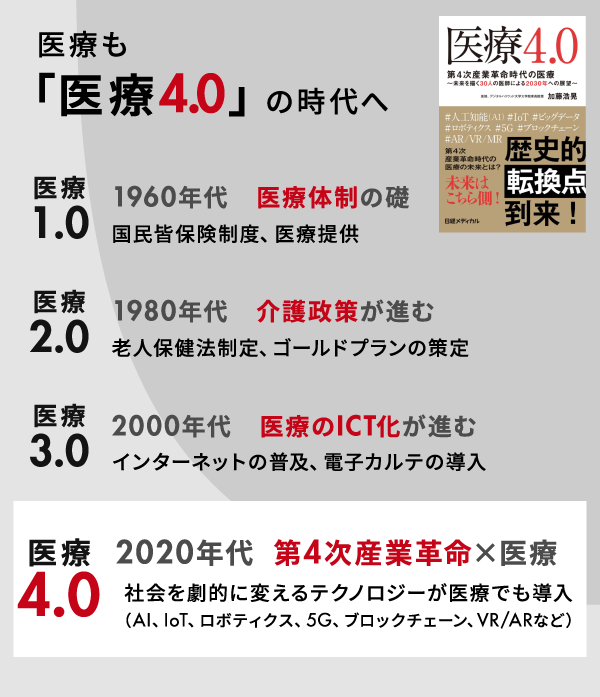

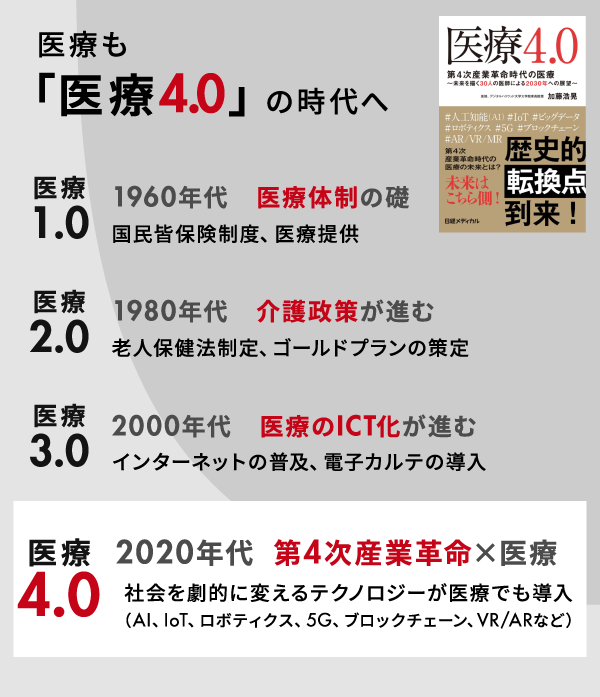

2つ目は、制度疲労。医療の高度化と高齢者の増加によって医療費が上昇すると、現在のような医療制度を維持することは困難だということです。長生きできるようになるのは、悪いことではありません。ただ、現在の制度設計は1960年代、いわば「医療1.0」時代にできたものであり、今では時代に制度が追いついていない。

3つ目の課題は、医師など医療従事者の過重労働。20代から40代の医師の労働時間は、中央値が週60時間。2024年4月から医師の働き方改革が始まると、時間外労働の上限は年960時間になります。週に直すと20時間。通常勤務の40時間との合計は60時間で中央値と同じなので、このままでは「頑張り」に支えられてきた医療が崩壊することは明らかです。

こうした課題を乗り越えるには、AIに代表されるテクノロジーを医療にもっと導入するほかないだろうと考えています。

一方、患者さんに目を向けると、医療提供者側が患者さん任せにし過ぎていることも課題だと感じています。

例えば「生活習慣を見直しましょう」「医療機関へのかかり方を考えましょう」と呼びかけてきても、意識や取り組みに個人差が大きく、抜本的な解決にはつながっていません。でも、「ドラゴンクエストウォーク」や「ポケモンGO」で遊んだ結果、歩く歩数が増えて健康になっている人は少なくないはずですよね。これからの医療は、UXやテクノロジーを念頭に設計して提供する必要がある。

瀧口 まったくその通りだと思います。医療を意識しなくても日常の中で知らぬ間に健康になれたり、病気を防げたりすれば、医療関係者にとっても国民にとってもこんなにうれしいことはないですよね。

これまでの医療は、「病にかかったらそれを治し健康を取り戻すためのもの」が主でした。けれども、高齢化で疾病構造が変化していることや、健康寿命と平均寿命の差がある中で今求められているのは、「病気にならないこと」。しかし、現状の医療制度や人々の意識がそこに追いついていないことが大きな課題だと感じています。

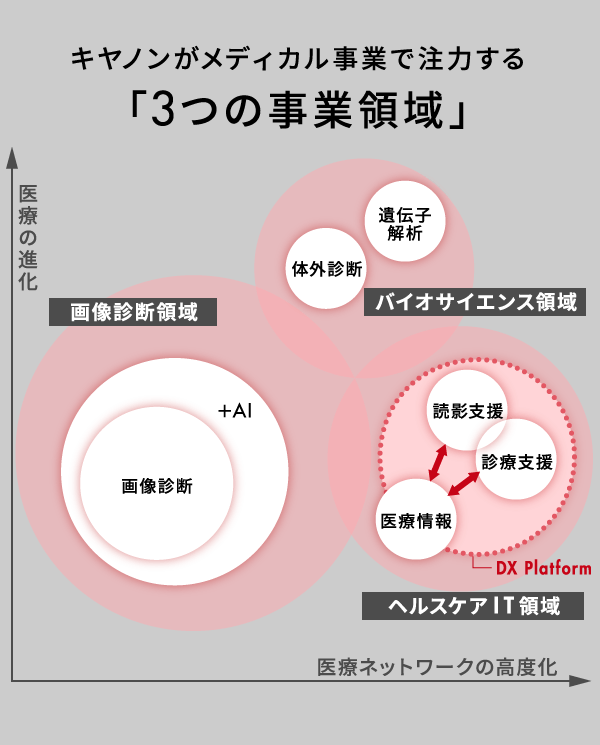

では、我々メディカル事業を生業としている企業として何ができるのか。まず一つとして、重症化する前に早く、少ない負担で疾病を確定できる手段を提供すること。

その有効な手段の一つとして「画像診断」がありますが、より精密化し、画像で診断を確定できるぐらいの技術を目指さなければなりません。

また一方で、放射線被ばくを少なくしたり、検査時間を短縮したりすることで、患者さんの検査負担を小さくしなければならない。野心的に言うと、これらの技術開発が人々の早期診断に対する意識を高め、医療全体がより良くなっていくよう貢献したいと考えています。

悲願だったメディカル事業の強化

──キヤノングループのメディカル事業をけん引するキヤノンメディカルシステムズは、旧東芝メディカルシステムズのM&Aによって誕生しました。キヤノンがメディカル領域で大規模なM&Aを実施したことが話題となったのは、記憶に新しいところです。

瀧口 1915年、日本初のX線管を製品化したのがキヤノンメディカルシステムズのルーツです。以来、X線診断装置だけでなくCT、超音波診断装置、MRIなどを手がけてきましたが、その中でも企業としての成長につながる大きなきっかけとなったのが胃の検診技術でした。

消化器内科の先生方と一緒になって胃がんの早期診断を可能にする検査方法をX線透視診断装置で実現し、胃がんの5年生存率を劇的に改善することに貢献できました。抗がん剤の進化も貢献度は大きいのですが、それを生かすことができたのも、私たちの技術が早期発見につながっているからだという自負があります。

キヤノンにとって、メディカル分野の強化は長年の悲願でした。初代社長の御手洗毅は産婦人科医ということもあり、医療に関する取り組みは早くから行っていたものの、一部の領域にとどまっていました。

御手洗冨士夫会長は2015年当時、東芝が医療機器事業を売却するというニュースを知って天啓のように感じ、東芝メディカルシステムズにキヤノングループ入りしてもらい、両社の技術を使ってこの事業を発展させ、医療業界に貢献したいと強く思ったそうです。

画像診断のコア技術は、旧東芝メディカルシステムズがもともと培ってきたものですが、でき上がった画像をAIなどで処理して付加価値の高いものにする技術は、キヤノンも得意とする領域です。

これらの技術を融合することで、これから先、どんどん化学反応が起きて進化していくものと期待しています。私は東芝のモノづくりの良さもよく知っていますが、キヤノンのモノづくりにおける執念、こだわり、その結果による品質の高さは素晴らしく、大変勉強になります。

加藤 キヤノンは、画像診断の代表的企業であり、日本だけでなく世界へ展開しようとしている強い意欲を感じます。

瀧口 おかげさまで国内では画像診断装置のトップシェアをいただけているものの、海外に目を転じると、まだまだです。

今、新しい診断を切り開くであろうと言われているのが、光の粒子(=光子、フォトン)の数を計測するフォトンカウンティングという技術を使ったCTです。

被ばくがかなり少なくなることが期待されるだけでなく、人体透過後のX線の「各光子のエネルギー」を検知でき、「光子数」と「各光子のエネルギー」の2つの情報を使うことで画像を物質ごとに色分けして個々の臓器やその中の物質を見分けることが可能になります。

この特長を生かすことで、例えばがんに集積している薬剤の状況を調べたり、あるいはがんそのものの状態を評価したりでき、早期の診断の確定につながっていく可能性があります。

この技術とAIなどによる解析技術を盛り込むことで、CTについては世界でナンバーワンを目指していきたい。特に世界で影響力を持ち、最大のマーケットであるアメリカでのプレゼンスをもっと上げていきたい。日本の先生に育ててもらった技術を、海外で病魔に苦しむ患者さんのために活用していきたい。そう思っています。

医師の仕事は直接的な治療だけにとどまらない

──冒頭で課題を挙げてもらいましたが、それらを解決するために取り組むべきことは何でしょうか。

加藤 最終的には、医師が患者さんと対面する診療の数を減らし、本当に必要な人だけが対面診療を受けるようになっていいと思っています。医療にもデジタル技術が入ってきてはいるものの、それは60年代から始まった対面を中心とした医療に、デジタルを乗せているだけのように見えます。

医療においても、後付けのデジタルではなくDXが必要。突き詰めれば医師の仕事は病気を治すのではなく、「社会を健康にすること」を目指すべきではないでしょうか。

私は医学部の授業で、「医師の働きとは、そもそも何か?」と問うようにしています。医師法第1条では「医師の仕事は、国民の健康な生活を確保するものとする」とあり、診察や治療だけに限定していません。

私はもっと上位概念の「社会を健康にすること」だと解釈しています。だから起業してサービスも作っているのですが、これも医師の仕事の一つ。古い「医師」の概念を塗り替え、「医療4.0」のOSをインストールするのが、教育現場に立っている目的なのです。

瀧口 重要なキーワードですね。コミュニティとして何をするのか、政策で方向性が示されれば、医療提供体制も変わるし、健康増進のための仕組みも変わっていくでしょう。

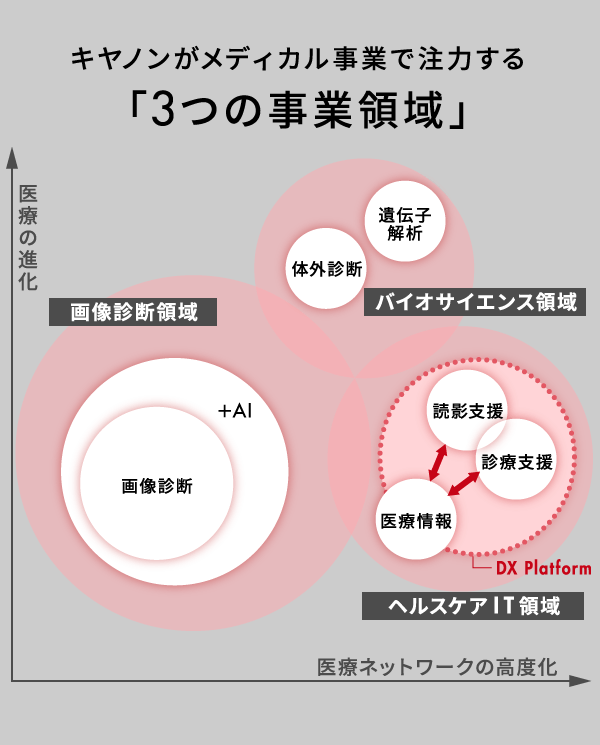

キヤノンとしてできることを考えてみると、医療の格差を解消しアウトカムを高めるために、データの質を高め、その解析を標準化することで貢献できそうです。さらにそれらによって早期に診断が確定できると、退院までの医療費を大きく下げることができると同時に、QOL(Quality Of Life)向上にもつながります。

また、医療者の働き方改革についても貢献できるでしょう。画像診断装置の進化とともに、1回の検査で得られる情報が増え、高度化しています。これは、医療の質を高めることに貢献している反面、画像を読む放射線科の先生たちの負担増にもつながっています。ヘルスケアITでデータを統合し、解析して提供することができれば、その負担を大幅に軽減できるでしょう。

「Made for Life」に込めた想い

──キヤノンはCTのような大型の画像診断装置を手がける一方で、新型コロナウイルスの検査キットも製品化しました。意外だったのですが、なぜキヤノンが取り組むことになったのでしょうか。

瀧口 我々は当社の経営スローガンである「Made for Life」(患者さんのために、あなたのために、そして、ともに歩むために。)という理念のもと、患者さんに寄り添うとともに、患者さんと向き合う医療従事者のみなさんを技術や知識でサポートし、課題解決に貢献することを目指した会社です。だからこそ、できることは何でもやろう、ということです。

検査キットは、核酸検査と抗原定性検査の2種類を提供しています。核酸検査は蛍光LAMP法を用いており、PCR検査と同等の性能でありながら、非常に短時間で検査できるのが特徴です。

蛍光LAMP法を使ったコロナウルイス検査にはもともと西アフリカで流行したエボラ出血熱の緊急検査のために開発された技術を応用しました。現在は自治体のモニタリング検査などで使用されており、クルーズ船の乗船直前の全員検査でも役立てられたり、コンサートやスポーツなどのイベント前の検査などでも活躍しています。

もう一つの抗原定性検査は、横浜市立大学が開発した抗体と、キヤノンが培ったインフルエンザの高感度測定が可能な抗原検査法を組み合わせて製品化しました。

測定時間が短く、簡易検査と比べ感度が高いことから、新型コロナの拠点病院で、意識不明で救急搬送されてくる患者さんの検査に使用されています。短時間で感度の高い検査により、迅速な治療方針の決定に加え、陽性患者を迅速に抽出することで、救急外来における個室利用の効率化にお役立ていただいております。

──コロナウイルスのまん延も相まってヘルスケア産業に目を向ける企業は増えてきました。市場も有望視されています。ただ、医療機関以外が提供するプロダクトやサービスについてはトラブルも多いようです。

瀧口 マーケットが大きいだとか、もうかりそうだとかいった動機でヘルスケア領域に参入してくる企業が少なくありません。個人的には、それはちょっと違うのではないかな、と心配しています。もちろん企業である以上ビジネスとして成り立たせることは大事です。

ただ、メディカルやヘルスケアに関わる以上は、人々の命や健康にどうコミットするかが先で、結果としてビジネスになるという順番が重要だというのが私の信念です。科学技術の成果を人と社会に役立てるという考え方をもとに、業界が活性化することを願ってやみません。

加藤 精度もよくわからないPCR検査キットがビジネス優先ではびこっているような状況は、マーケット拡大にともなってこれからも散見されるだろうと危惧しています。そんな感覚で作ったプロダクトでは、とても受け入れられないし貢献もしない。

比較するのも失礼ですが、瀧口さんのお話からは、キヤノンの事業は医療者との深いコミュニケーションがもとになっているであろうこと、そしてプロダクトを作る際に重要な「患者さんをちゃんと見ている」姿勢がよく伝わってきました。

瀧口 ありがとうございます。私は大学を卒業してから一貫して医療関係のビジネスに身を置いていますが、まだまだやらなければならないことは多い。「Made for Life」を大切に、日常での予防や予後においても貢献できるよう、取り組みを進めていく使命を改めて感じています。

執筆:加藤学宏

撮影:北山宏一

デザイン:田中貴美恵

取材・編集:木村剛士