2022/3/29

社会の課題を解く、新しい「データ活用」のかたちに未来を見た

NTTデータ | NewsPicks Brand Design

デジタルシフトが進む社会において、最新技術を活用しながら、生活者のウェルビーイングを叶えるためにはなにが必要か。NTTデータは、5年後の新しい社会の形を「Smarter Society Vision」として策定し、その実現に取り組んでいる。

近年、注目が集まるパーソナルデータの活用もその取り組みのひとつ。さまざまなパートナー企業とともに、よりよいデータ流通のあり方を模索し、サービス展開を推進。その結果、生まれたのがデータを可能性に変えるアプリ「Dprime」だ。運営元は三菱UFJ信託銀行。

なぜ、信託銀行が個人のデータを預かるのか。パーソナルデータ活用によって、公共やビジネスのサービスはどう変わるのか。NTTデータの花谷昌弘氏と三菱UFJ信託銀行の堀田一郎氏が、パーソナルデータ活用の今と未来について語り合う。

データを可能性に変えるアプリ「Dprime」

──三菱UFJ信託銀行の「Dprime」は、お金ではなくパーソナルデータを預かるアプリだとか。

堀田 はい。Dprimeは、当社とNTTデータが協力し、2021年7月に立ち上げた情報銀行サービスです。

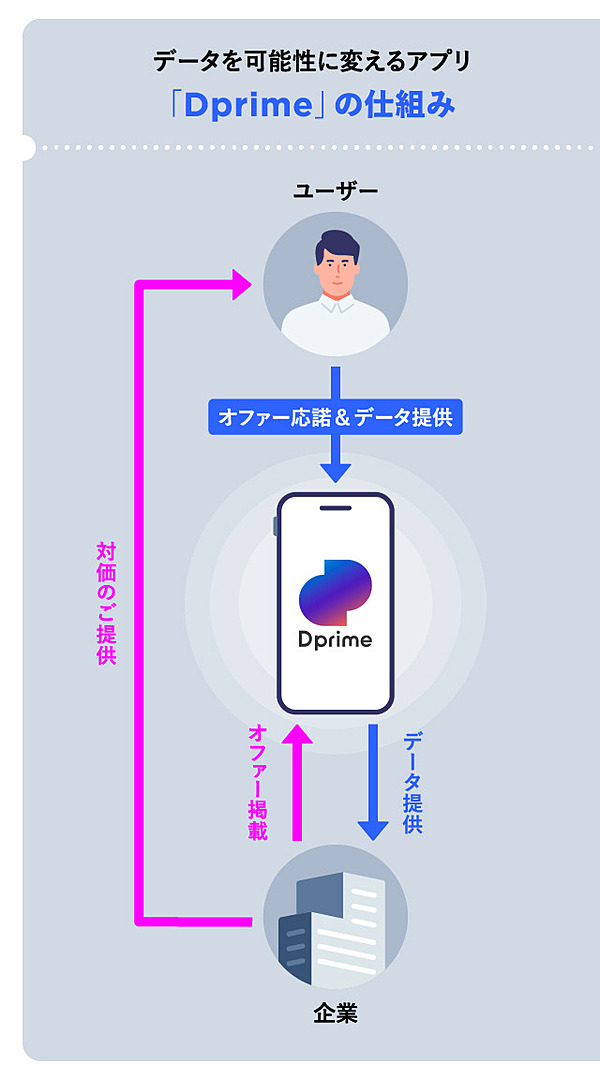

個人の属性や趣味嗜好、行動履歴、資産情報などのパーソナルデータを預かり、本人の同意のもとで「ここなら情報を渡してもいい」と許諾した企業にのみ情報を提供。

企業は、提供されたデータをマーケティングやよりよい商品開発などに活用できます。

ユーザーは、データ提供の対価としてギフト(割引券・クーポン・体験など)がもらえる仕組みです。

最大の特徴は、個人が安心して使えるように「どの企業にならデータを渡していいか」を選べることです。

企業側にデータを渡す際は、氏名、住所、メールアドレスなどはすべてマスキングし個人が特定できないようにしていますので、さらに安心です。

花谷 これまで我々が日々生み出す大量のデータは、個人の同意が曖昧な状態のまま、さまざまな企業によって利用されてきました。

個人情報を預けることに抵抗を持つ方が少なくないのは、情報の行き先や使われ方がよくわからず、データを自分自身でコントロールできないからでしょう。

来年うちの娘が成人を迎えるのですが、先日、自宅に振り袖の案内状が大量に届きました。

みなさんも似た経験があると思いますが、父親としては娘の情報をどこでどう知ったのだろう、と不安になります。

よくよく問い合わせてみると、ポイントカードやアンケート、懸賞などで渡した個人情報がもとになっていて、実際は本人が他社へ情報を提供することに“同意”しているケースも少なくない。

しかし、確かに間接的にはOKしているかもしれませんが、これでは自分で情報をコントロールできているとは言えません。

堀田 必要なタイミングで案内が来ること自体は便利なケースもありますが、「どうして情報を知っているのか」がわからないから不安に感じるんでしょうね。

花谷 それに振り袖はひとつしか買わないじゃないですか。なのに、購入したあとにも何十件も案内が来る。

もう決めたから振り袖の情報はいらないと通知する手間も、Dprimeのような情報銀行サービスがあれば一元管理してもらうことで解決できます。

なぜ信託銀行が「データ」を扱うのか

──そもそも、なぜ信託銀行がパーソナルデータを扱うサービスを始めたのでしょう。

堀田 実は、信託銀行では個人のお客様の遺言や企業の株主名簿、年金受給者のデータといった、お金以外の情報もたくさんお預かりしているんです。それらを保管するだけでなく、関係するサービスも提供しています。

たとえば、株主名簿をお預かりすることとあわせて、株主総会の準備や運営をサポートするといったイメージです。

大量の個人情報の管理や煩雑な手続きを代行することで、企業をサポートすることが私たちの仕事だと考えています。

──もともとデータマネジメントに近いサービスがあったんですね。

堀田 ええ。そういったサポートサービスの延長として、パーソナルデータを安全にお預かりし、その活用をお手伝いしようと、3年ほど前に情報銀行の構想をスタート。

我々がこれまで信託業務で培ってきたデータ管理のノウハウが活かせる場面は多いと思っています。

花谷 三菱UFJ信託銀行とは、「DXの要であるデータ活用において、新しい基盤を準備すべきだ」という考えが一致しました。

パーソナルデータ活用にあたって、我々は「サービスデザイン」の考え方を取り入れています。エンドユーザーにインタビューを重ね、データ活用の顕在的・潜在的なニーズを深堀りしていくプロセスです。

そこからわかったのは、ユーザーは「データがコントロールできない」点に強い不安を感じているということ。

また、そのデータを自分自身で管理したいという意見以上に、「心配なので、誰かに預かってほしい。適切なアドバイスがほしい」という声がとても多くありました。さらに「預けるのであれば、金融機関がもっとも安心できる」とも。

堀田 今の我々の売りは安心・安全な金融機関という点にありますが、それだけではパーソナルデータを預けるメリットをまだまだ実感してもらいにくい。

データ活用のノウハウを持つIT系企業であり、高い堅牢性で信頼を寄せられているNTTデータとパートナーを結び進められた点を非常に心強く思っています。

データを「投資」したくなる体験を

──Dprimeは、まだまだ知る人ぞ知るアプリです。今後、より広くサービスを使ってもらうためには、何が必要でしょうか。

堀田 多くの方に使っていただくためには、「価値ある体験」の強化が欠かせません。今はギフトとしてクーポンなどがもらえる仕組みですが、それだけでは体験として足りないと考えています。

私がデータを提供し、アンケートで意見を伝えたから「こんな便利な商品ができた」「社会課題を解決するサービスが生まれた」というように、「データを提供してよかった」と思える体験を増やすことが必須だと考えています。

花谷 そういったユーザーとの関係構築は、企業にとってもすごく大事ですよね。

たとえば、自社の商品やサービスに熱烈なファンがいても、ほかの顧客との温度差はよくわからないもの。企業側からは、すごく好きな商品だから買う方と、偶然その商品を手にとった方の違いが見えにくい。

データ活用によって、その商品やサービスにどんな経路でたどり着いたのかがわかるようになることは、「企業と消費者の本当に幸せな関係」づくりの最初のステップになると思います。

また、近年、消費者のメンタリティも「安ければ安いほどいい」「自分だけでも得したい」といった利己的な視点ではなく、「環境にいいものを買いたい」「社会に貢献したい」というものに変わってきている。

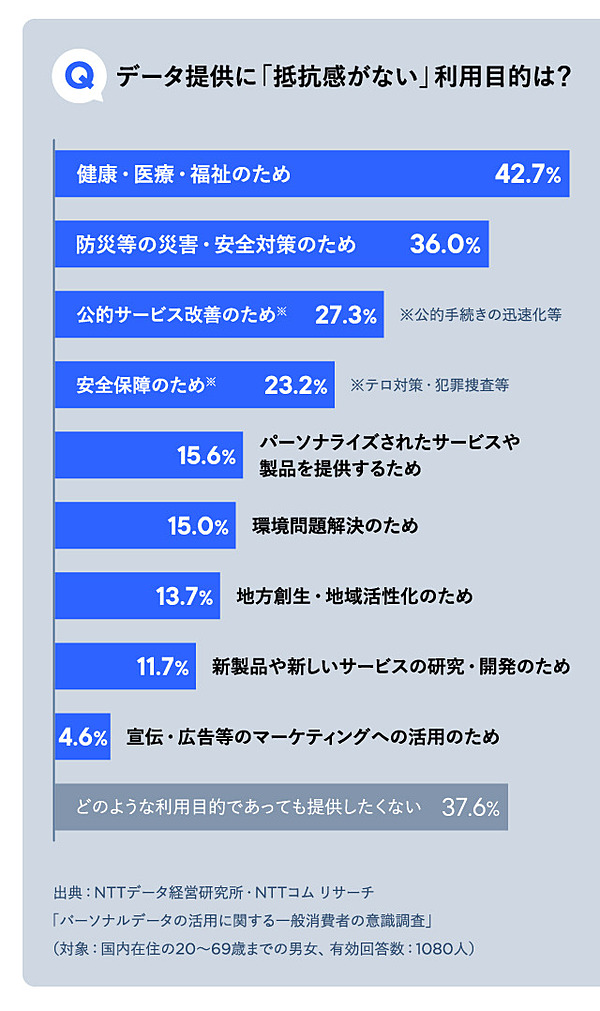

NTTデータ経営研究所・NTTコム リサーチのアンケート調査からも、「健康・医療・福祉」や「防災等の災害・安全対策」といった公共的な目的であれば、データ提供には抵抗がないという方が多くいることがわかっています。

──確かに私が提供するデータによって社会がよりよく進化するのであれば、どんどん活用してほしい気持ちにはなります。

花谷 同じような考え方で、今後はデータのクラウドファンディングという方法もありえますよね。

お金の代わりに個人がデータを提供し、何かを実現するというような。

堀田 私も同じようなアイデアを検討していました。

使いみちが自由な資金を集めるのと違って難しいのは、集めるデータをしっかりと定義し、その価値を分析して活用しなくてはならないこと。そこには技術と信頼性が必要で、私たちにとっても大きなチャレンジです。

花谷 確かにそうですね。ビッグデータの活用は、まだまだ歴史が浅い。

数年後には、お金と同じようにデータが価値を媒介するようになり、流通や活用の形も増えていくはずです。

ファイナンシャル・アドバイザーがいるように、データ活用アドバイザーのような職種も生まれるのではないでしょうか。

堀田 パーソナルデータは、誰もが持っているもの。そこに価値があるとわかれば、信頼できるところに預けたいという需要が生まれるのは間違いないと思います。

データ活用はパッケージ化される?

──データ活用が大事だという大きな潮流の一方で、昨今では安心・安全のために個人データの取り扱いにはより慎重になるべきだという意見もあります。

堀田 ここは「個人による」ところも大きいので、難しい問題です。

パーソナルデータに基づいた広告が流れてきても、便利なサービスが使えるならいいという方もいます。

一方で、自分のデータはちゃんと守りたいという方は、信頼できる情報の預け先を選んで安心・安全を確保すればいい。そういった選択肢があることが大事だと思います。

Dprimeでも「選べる」ことが非常に重要なポイントだと考えています。この企業にはデータを渡していい、この企業はダメと、個人が選べることが重要です。

花谷 ただ、個人が選択すればいいというだけでもない点が、中立的なデータ管理のプラットフォームが求められるポイントになると思います。

すべての場面で個別の企業ごとに応諾を判断していると、管理のための手間暇が無限に増えるからです。

日本人は資産運用において、個別株を選んで売買する人は3割程度で、投資信託のようなパッケージ型を選ぶ人が7割を占めるといわれています。これはフランスと真逆だそう。

そう考えると、日本のパーソナルデータ活用も、投資信託のようなパッケージ型が合っているだろうな、と。

社会貢献につながる「SDGs型」、対価が大きい「ハイリスク・ハイリターン型」など、さまざまなパッケージのデータ活用サービスが登場するとおもしろいと思います。

それに、そういったパッケージがあるほうが、マジョリティも入りやすい。

──そうなってくると、パーソナルデータを資産として運用することが当たり前になってくる。

花谷 そうですね。歴史を振り返ると、封建時代のヨーロッパでは、土地や財産はすべて王のものでした。それが市民革命以降、個人が所有して管理できるようになったんです。

それになぞらえると、今はGAFAという王様がデータを持っている状態。

「Smarter Society Vision」が目指す世界では、それらのデータが民主化され、個人が資産として管理できる時代に進化させたいと思っています。

そういった変化が起きたとき、よりスマートな世の中にするために我々、NTTデータができることは何か。

市民革命では、財産への考え方が一気にガラリと変わりましたが、今のデータは法律の改正などを受け、ゆるやかな革命の真っ只中にある。今後、それが段階的に進むのか、ある日突然変わるのか……。

堀田 パーソナルデータの革命がいつ、どんなふうに起こるのかは、花谷さんでも予測がつかないんですね。

花谷 実はコロナ禍によって劇的な変革が起こるんじゃないかと思っていたんですが、そこまでの変化は起きませんでした。

しかし、今後、少子高齢化によるゆるやかな変革が進んでいくことは間違いない。

パラレルワークが契機になる

──その変革って、たとえばどういうものでしょうか。

花谷 今、僕は立教大学で授業を持っているのですが、大学のオンライン化によって同じ講座を金沢大学でも受けられるようになります。これってけっこう大きな変化で、大学の概念が変わるんじゃないかと。

子どもの数が減るなかで、「ひとりの学生=ひとつの大学」ではなく、「ひとりの学生=複数の大学」で学ぶことが可能になる時代がくるということですから。

堀田 そうなると、学生の個人データは、ひとつの大学では管理しきれなくなりますね。

個人の情報が複数の大学に分散するので、成績や単位などのデータを一元管理してほしいというニーズが生まれそうです。

花谷 仕事も同じです。人口が減るなかで今の経済レベルを維持するためには、ひとりが複数の職を持つことも増えていくでしょう。そこでも雇用のための新しいデータ活用が必然となっていくはずです。

ジョブ型やフリーランスの働き方が主流になれば、個人の経歴を預けたり、証明したりするデータプラットフォームが求められてくる。

そういった個人の経歴はこれまで企業が管理してきましたが、雇用の流動化・重層化が進めば、人材やキャリア情報のデータベースが必要になります。

堀田 今は、人材データを含め、あらゆるデータを企業が囲い込んでいます。そのパーソナルデータを個人に帰属させ、活用できるようにルールを変更しなくてはならない。

花谷 今、まさにそのせめぎあいをしているところで、政府では個人の請求に応じて企業が情報を開示する方向を検討しています。

いずれにせよ、僕はどこかのタイミングで法人へのデータ税のようなものが導入されると予測しています。

実際、データを持っていても使いこなせている企業は圧倒的に少ないですよね。

だったら、活用技術を持つ企業にデータ活用は任せ、データを囲い込むのは負担という環境をつくっていくしかない。

データ基盤が新しい社会を創造する

──今、多くの企業がパーソナルデータの活用に取り組んでいますが、情報を取り合って勝ち負けを競うのか、各社が特色を出して共存していくのか。どちらに向かっていくのでしょうか。

堀田 健全なデータ活用のあり方を考えると、一部の巨大企業がデータを独占しているのは、やはりフェアではないですよね。

私たちはデータを集めたり分析したりすることが得意ではなくても、いいモノをつくり、いい技術を持っている企業を、データ活用の面でもサポートしたいと考えています。

情報銀行にも同じことが言えて、私たちがデータを囲い込んでしまったら、結局、今と変わりません。

それよりも、各社が持つデータを共有し、複数の情報銀行と連携する環境をつくっていくべきでしょう。

現在、Dprimeは企業のマーケティングや商品開発に特化していますが、たとえば医療や地域活性化などの特色を持つ情報銀行と連携することで、サービスをさらに充実させることができます。そして、繰り返しますが、それを個人が選べることが重要です。

花谷 NTTデータでも次の段階はDprimeやほかの企業と連携しながら、ユーザーに信頼されるデータ活用の共通インフラ整備をしていくことを考えています。

すでにエストニアには、外国人でもエストニア国民としてデジタル国籍を取得できる「e-residency制度」があり、日本の加賀市でも「e-加賀市民」という電子上の市民制度があります。

少子高齢化だけでなく、人口減少の続く地方のインフラを維持することも社会課題のひとつ。

自分が応援したい自治体のデジタル市民となり、一定のルールで納税。代わりになんらかの住民サービスが受けられるような仕組みもポピュラーになるでしょう。

こういった先々の社会変革に向けて、その基盤づくりをリードしたいという企業のみなさまと、ぜひ共に取り組みを進めていきたいですね。これまでとは違うルールで、ユーザー中心の新しい社会をぜひ一緒につくっていきたいです。

写真:小池大介

デザイン:久須美はるな

編集:宇野浩志、樫本倫子

デザイン:久須美はるな

編集:宇野浩志、樫本倫子

NTTデータ | NewsPicks Brand Design