2022/2/21

2022年、“シン・ドローン元年”に何が起こるのか

NewsPicks Brand Design editor

ドローン市場の成長が著しい。2030年までに3,000億円規模の成長が見込まれ、今後、市場創造が加速することで10兆円規模への拡大が予想されている。特に産業用ドローンは、離島や過疎地における物流網の維持や、災害時の輸送手段確保など、日本のさまざまな社会課題の解決に向けて活用が検討されている。

しかし、ここでひとつ問題がある。産業用ドローンには、ホビー用途とは段違いのセキュリティレベルが求められるのだ。本記事では、産業用ドローンSOTEN(蒼天)の開発・販売を行なうACSL 代表取締役社長 兼 COO の鷲谷聡之氏にインタビュー。産業活用レベルの「安全・安心なドローン」について考える。

ドローンが荷物を配達、SFの世界は現実になる

日本のドローン市場が拡大している。

国産ドローンSOTEN(蒼天)の開発・販売を行うACSLによると、ドローンビジネスの市場は2030年までに3,000億円規模に成長。それ以降も市場創造が進むことで、潜在的に10兆円の市場規模にまで広がると見込まれている。

元々、空撮や屋内外での飛行操作を楽しむなど、ホビー用途で広がったドローンだが、この急成長を支えるのは産業領域での利活用の増加だ。

現在、ドローンが最も多く使われているのは、農業やインフラ業界だ。農薬の空中散布や、橋梁や煙突、橋の点検などでの運用がメインとなっている。

そして今後、導入が本格化するのが、災害時の状況監視。2021年7月に熱海で発生した伊豆山土砂災害でも、ドローンを使った空撮の有効性が確認されるなど、自衛隊・消防・警察などでも着実に導入が進んでいる。

「次は 『物流』 『セキュリティ』の領域でドローンの利活用が広がるフェーズ。ネットで注文した商品の配達、商業施設内の監視業務など、ドローンは私たちの生活により身近な存在になっていくと考えています」

こう語るのは、ACSL 代表取締役社長の鷲谷聡之氏だ。

そうした運用が実現すれば、物流や交通に大きな変化がもたらされ、山間地や離島などへのアクセスといった社会課題の解決も期待できる。一見、SFの世界のようだが、実はそう遠い未来の話ではない。

「今、ドローン業界では官民が一丸となって、『空の産業革命に向けたロードマップ※』をもとに、都市部などの有人地帯での目視外飛行の実現を目指しています。これに成功すれば、物流やセキュリティ用途での活用も一気に現実的になるでしょう」(鷲谷氏)

※「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(首相官邸開催)」発行

『空の産業革命に向けたロードマップ』には、ドローン普及のために必要な以下の「4段階のレベル分け」が記されている。

すでに山間部や離島などでの実証実験を経て、レベル3での荷物配送は技術的にも実現可能なレベルに至っている。

「2021年版のロードマップでついに『レベル4』の実現に向けた具体的な道筋が示され、ドローンをめぐる動きが加速しました。2022年は改めて『ドローン元年』となるかもしれません」(鷲谷氏)

産業用ドローン普及のカギは「セキュア」であること

都市部などの有人地帯を目視外から自動・自律飛行させる「レベル4」の実現を目指すドローン業界だが、目下の課題は市場に流通するドローンの大半が海外製だということだ。

特に機体のコスト面で優れる中国製が圧倒的なシェアをもち、ほとんど「依存」している状態だ。

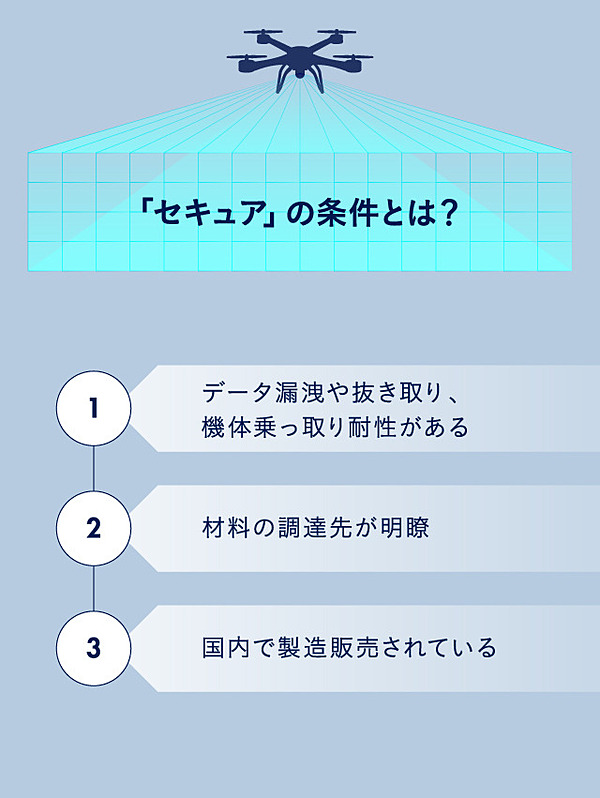

ここで懸念される最大のリスクは「セキュリティ」。

中国では2017年に定められた「国家情報法」により、企業を含めたすべての組織が、中国政府と中国共産党への情報提供を義務付けられている。そのため、中国製ドローンが日本で収集したデータも流出する危険性がある。

例えばドローンを用いた鉄塔点検において、「どの部分を撮影すれば効率的に倒壊の危険性を判定できるか」といったノウハウは、企業が蓄積してきたデータによって培われたものだ。

istock/sestovic

そうしたデータはAIの育成やビッグデータ解析にも利活用できる、企業の「資産」でもある。ホビー用途であれば実害は少ないが、データ漏洩や乗っ取りのリスクがあるドローンを使うことで、その資産を海外に流出させてしまう事態は避けなければならない。

その流れを踏まえ、米国を中心として中国製ドローンを産業用途から除外する動きがあり、日本政府もそれに近い動きを見せる。

日本政府は、①防衛や犯罪捜査、②重要インフラ(社会基盤)の点検、③機密性の高い情報を扱う測量、④救命・救難、という4つの分野を産業用ドローンの「重要業務」に指定。

この4分野については、使用する機材の調達はセキュリティが担保されたものに限定し、既に導入されているドローンも速やかに「セキュア(安全・安心して使える)」なものに置き換えることを公表している。

つまり、産業用途に限れば、コストや機体性能以前に「セキュア」であることが必須条件。中国製からの置き換えが起こる今後、ここが国内ドローンメーカーにとってのビジネスチャンスとなる。

「特に物流は日本の“勝ち筋”になる可能性があります。実は産業用途のドローンのうち、物流に限ればシェアの8割以上が国内メーカーです。

ここを軸として、セキュアな産業用ドローンが利活用される場面が増えれば、ドローン市場におけるシェア拡大も見込めるでしょう」(鷲谷氏)

機体設計の基準は「どれだけ現場の負荷を減らせるか」

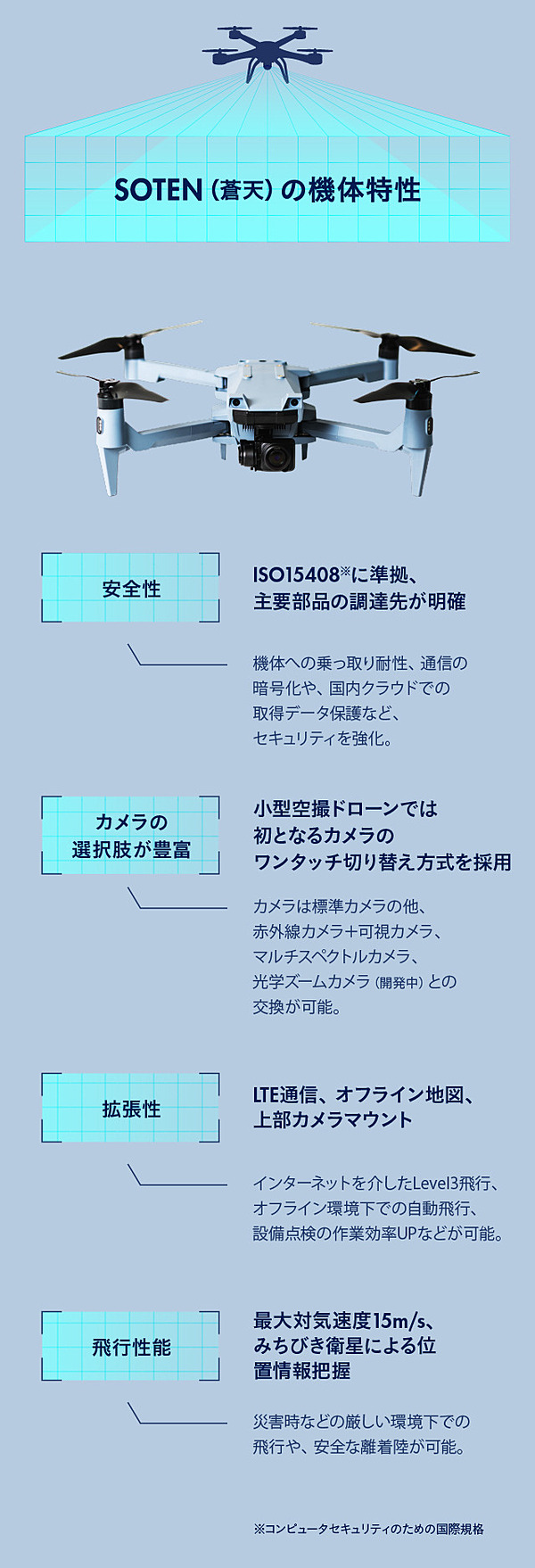

鷲谷氏率いるACSLが開発したドローン「SOTEN(蒼天)」も、まず「セキュア」であることを前提として考案された機体だ。

機体の主要部品には国産品もしくは信頼性の高い海外からの調達品を採用。

ソフトウェアの開発もすべて国内で完結するため、製造工程での安全性が担保されている。さらに、SOTEN(蒼天)で取得したデータも国内のクラウドに蓄積されるため、漏洩のリスクも少ない。

ACSLが開発したドローン「SOTEN(蒼天)」。2021年12月に発売されて以降、すでに600台を超える受注が入っており、予想を超える反響だ。

「もちろん機体性能にも自信があります。SOTEN(蒼天)の強みは、機体制御の正確性。『非線形制御』と呼ばれる制御理論により、最大15m/s(時速換算で約50km/h)の風速に耐えられます。

つまり、よほどの悪天候でない限り、風の影響を受けず機体をコントロールできるということです」(鷲谷氏)

また、位置測定には日本の「みちびき衛星」からの電波を使用し、誤差数十センチ内の精度を誇る。一般的なGPSを使用した機体では2.5m程度の誤差が出るのと比べると、その精度の高さは歴然。国内においてこの精度で飛べる機体はSOTEN(蒼天)のみだ。

これにより、災害での調査など正確な位置情報を把握する必要がある場面で、より安全な離着陸が可能となる。

加えて、カメラは小型空撮ドローンでは初となるワンタッチ切り替え方式を採用。標準カメラをはじめ、目的に応じた幅広い選択肢を提供している。

「従来のドローンはカメラ埋め込み式だったため、災害現場などで空撮を行う場合、可視光、赤外線、望遠など、必要なカメラの種類ごとに機体を用意する必要がありました。

自衛隊や消防の方が複数のドローンを背負って険しい山道を歩くのは、大きな負荷になる。本体と使いたいカメラを持ち運ぶだけで済む切り替え方式を採用したのは、そうした現場の声を聞き、ニーズがあると判断したからです」(鷲谷氏)

ドローンは“黒子”として、人知れず社会を支える

部品の調達から製造まで、すべての工程で機体の「セキュア」にこだわり、その上で現場のニーズに応える機体性能を実現する。

こうした安全・安心で高性能なドローン作りはACSLの技術力あってこそだが、気になるのは、国策として産業用ドローンの総入れ替えが起こるなか、なぜACSLは先陣を切って「セキュア」かつ「高性能」な機体を開発できたのか。

先述した通り、産業用ドローンの商機はまさにこれから。「その背景には、ACSLの歴史があります」と鷲谷氏。

ACSLの前身は、野波健蔵氏(一般社団法人日本ドローンコンソーシアム会長、千葉大学名誉教授)が2013年に立ち上げた「自律制御システム研究所」だ。

ACSLが2016年から販売を開始した産業用ドローン「PF1」。自律制御システム研究所で培った制御技術によって、50km/h以上の速度でも安定した飛行を実現した。

野波氏は、福島第1原子力発電所で事故が発生した後、国が要請した「原発内部を探索できるドローン」の開発プロジェクトに参加。そこで培った制御理論を商用ベースに転用するため設立したのが、自律制御システム研究所なのだ。

「弊社は自律制御システム研究所時代から一貫して、産業用ドローンやその制御技術の研究開発を行ってきました。そこで培った技術を集約し、SOTEN(蒼天)の開発を実現できたのです。

SFや『魔女の宅急便』のように華々しい世界観も魅力的ですが、個人的には『人々の足元、下水道の中をドローンが飛び、パイプなどの点検作業をしている未来』が理想像です。

ACSLは『人々が危険な所に行かなくてもいい』、『仕事が楽になる』、『業務を効率化する』そういったところにフォーカスした産業用ドローン作りを行なっています。

原発の内部、高圧電線の上、下水道の中。こうした場所での仕事は、誰も望んでいない“苦役”です。

それらをドローンが黒子として肩代わりし、社会インフラの一つとなる。地味ですが、そこにドローンの存在意義や美しさを感じています」(鷲谷氏)

今後、ドローンが有人地帯を目視外飛行する「レベル4」が実現されていくにあたり、産業用ドローンは私たちの生活により欠かせない存在となる。

ACSLはこれからも、我々の見えないところで社会を支える、そんなドローンを作り続けていくのだろう。

写真:小池彩子

デザイン:月森恭介

編集:中野佑也、大高志帆