2021/11/22

【アストラゼネカ】気候変動にワクチンは存在しない

NewsPicks Brand Design editor

2021年5月、大手製薬メーカー アストラゼネカは、新東京オフィスにて「100%実質再生可能エネルギー電気」の利用を開始した。

これにより、同社は年間約373tのCO2削減効果を見込む。この新東京オフィスをはじめ、アストラゼネカは今、日本企業がカーボンニュートラルを実現するためのモデルとなるような動きを続けている。

では、アストラゼネカが2020年1月に宣言した「アンビション・ゼロカーボン」とは何か。新オフィスや工場でどのような取り組みを行っているのか。

先日開催されたメディア発表会の一部を紹介する。

すでに気候変動は「次世代の問題」ではない

脱炭素社会に向けて、世界中が動き出している。諸外国に比べて動きの鈍かった日本でも、昨年、菅義偉元首相が「2050年までに二酸化炭素ネット排出量ゼロ(カーボンニュートラル)にする」という政策目標を表明したことで、一気にギアが上がったかたちだ。

グローバルに事業を展開する大手製薬メーカー・アストラゼネカも、ここ数年でカーボンニュートラルに向けて大きく前進した企業のひとつ。

契機となったのは、同社が2020年1月のダボス会議で「アンビション・ゼロカーボン」を発表したことだろう。アストラゼネカのサステナビリティ環境保全分野のグローバル責任者を務めるジェイソン・スネイプ博士は次のように語る。

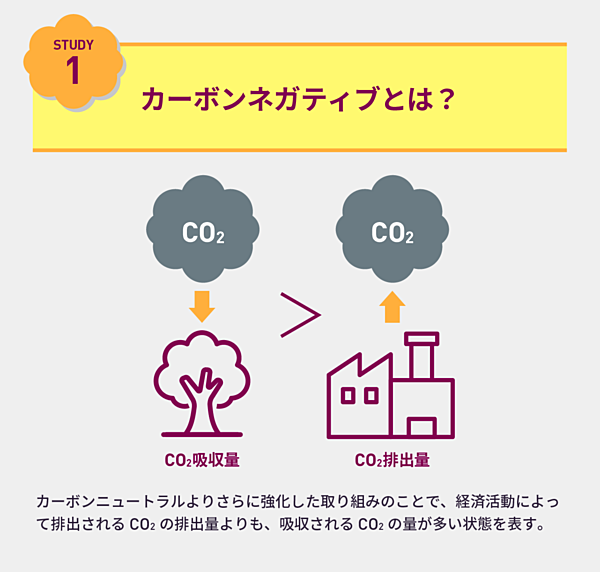

「アンビション・ゼロカーボンとは、①2025年までに事業全体でゼロカーボンの実現、並びに②2030年までにバリューチェーン全体でカーボンネガティブ(経済活動によって排出される温室効果ガスの量、吸収される量が多い状態)を達成すること。

この2つの目標の実現に向けて10億ドル以上を投資し、気候変動に対する各国の取り組みを10年以上前倒しすることです。

『製薬会社がなぜ』と思われるかもしれませんが、地球の健康と人々の健康は明らかにつながっています。我々は『事業活動にサステナビリティを組み込む』というアイデアで、企業として変化の多い時代に生じる困難や課題を克服する強さを身につけ、患者さんの人生を変えるような医薬品を届け続けられると考えています。」

アストラゼネカは2015年から2020年にかけて、温室効果ガスの排出を60%削減。同期間で水の消費量でも20%の削減に成功している。加えて昨年は、購入した電気の99%以上を再生可能エネルギーに転換した。

このような結果を出せるのは、「健康」を事業の要とする同社が、気候変動を「公衆衛生上の緊急事態」と考えて取り組んでいるからだろう。

アストラゼネカ日本法人代表取締役社長、ステファン・ヴォックスストラム氏は、「気候変動にワクチンは存在しない」と決意を語る。

「気候変動は『次世代の問題』と言われますが、今現在も私たちの健康を脅かし続けています。これに対するワクチンは存在せず、誰一人として免疫を獲得することはできないのです。

この認識をより多くの人、企業、社会に共有するために、『アンビション・ゼロカーボン』を発表し、それに向けた取り組みも加速させています」

ゼロカーボン達成のカギは「工場」にある

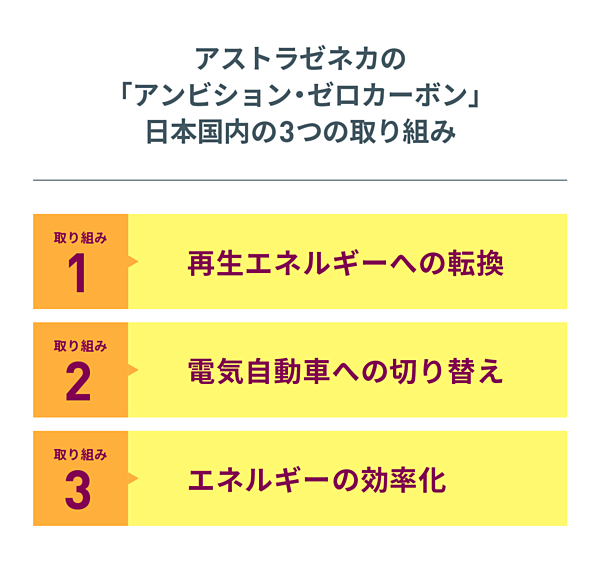

では、アストラゼネカでは具体的にどのような取り組みを行っているのか。日本国内では大きく3つの取り組みがある。

1つ目が、100%再生可能エネルギーへの転換だ。

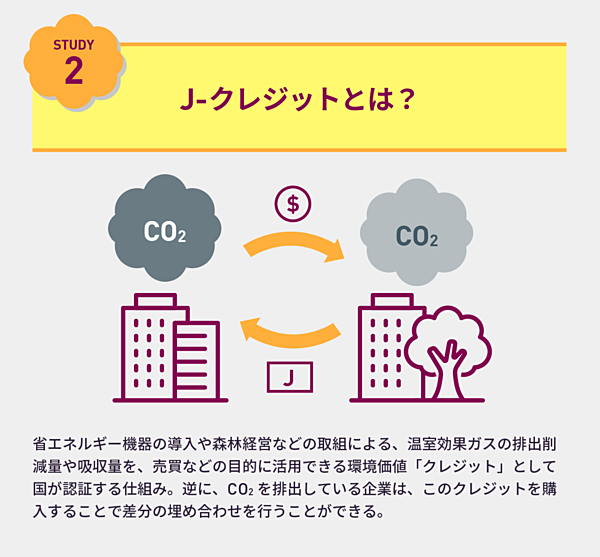

これまで、アストラゼネカが排出するCO2の削減に、最も貢献してきたのが「J-クレジット」だ。「J-クレジット」とは、国が認定したCO2の排出量削減や吸収量増加に貢献する事業を、売買などに活用できる単位である「クレジット」に変換できる仕組みのこと。

この仕組みを通じて、アストラゼネカは2020年に日本の事業所の「ゼロカーボン」を達成しているが、さらに実際に使用する電気を100%実質再生可能エネルギーに切り替えていく取り組みも始めている。

2つ目が、電気自動車への切り替えだ。MRの営業車として、国内で1800台の自動車が使用されハイブリッド車への転換を進めてきたが、これを2025年までにすべて電気自動車に切り替える。

2021年10月時点で、1800台のうち40台の切り替えが完了。年末までに100台、来年は500台まで増やしていく。

そして3つ目が、エネルギーの効率化だ。新しい技術を可能な限り取り入れ、エネルギー利用量の大幅な削減を進めていく。

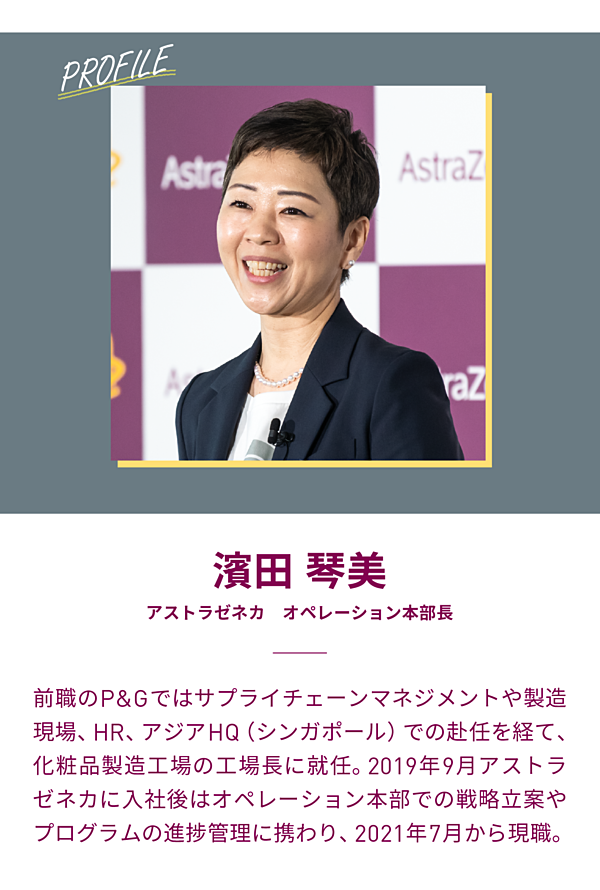

「『アンビション・ゼロカーボン』の達成にあたって、工場の担う役割は非常に大きい」と話すのは、アストラゼネカ オペレーション本部長の濱田琴美氏だ。

製薬メーカーゆえに当然とも言えるが、アストラゼネカがグローバル全体で排出するCO2を100%としたとき、そのうち約78%が工場由来のものだ。そのため、工場での取り組みが成功すれば、大きなインパクトになる。

米原工場では、すでに①電気使用量の削減と、②再生可能エネルギーへの置き換えに取り組んでいる。

「たとえば①については、エアコンプレッサーをエネルギー効率の高いものに置き換え、電気使用量を約14%削減しました。これは最もインパクトの大きな例ですが、他にも工場内照明のLEDへの変更や、人感センサーによる照明の稼働時間最適化を行っています。

②については、年内に工場内のガス給湯器を電気給湯器に切り替えることで、工場内のすべてのエネルギーが電化されます。

これをJ-クレジットを使って100%再生可能エネルギーに置き換えることによって、米原工場全体のゼロカーボンが達成できる見込みです」(濱田氏)

さらに、2022年春にはソーラーパネルの設置が完了。工場の電気使用量の約20%が太陽光による自家発電に切り替わる。

しかし、ゼロカーボンが達成予定だからといって、歩みを止めるつもりはない。

アストラゼネカ米原工場のソーラーパネル設置完成予定図。すでに着工し2022年春に稼働予定だ(提供:アストラゼネカ)

「我々は『ゼロカーボンのさらに先へ』を掲げて、製品の製造現場でいかに環境負荷を減らせるか、日々検証を行っています。そのためには、社員一人ひとりの意識をボトムアップで変革をしていくことも重要だと考えています。

使っていない会議室の電気を消す。フードロスについて考え食べ残しを減らす。工場に近い琵琶湖の清掃活動に参加する。一人ひとりができることは小さくても、その積み重ねが大きな貢献につながるのです」(濱田氏)

なぜ「顔の見えるエネルギー」の導入が達成できたのか

アンビション・ゼロカーボンへの取り組みが行われているのは、もちろん工場だけではない。アストラゼネカは今年5月、東京支社を田町のmsb TamachiステーションタワーNに移転した。

「その移転に伴い、ビル賃貸人である三菱地所株式会社及び、電力取次店である東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社(以下、東京ガスES)とともに、よりクリーンな再生エネルギー導入の道を探りました」(アストラゼネカ ジャパンサステナビリティ ディレクターの光武裕氏)

とはいえ、このような要望は三菱地所にとってもはじめてのことだ。道のりは決して平坦なものではなかった。三菱地所 スマートエネルギーデザイン部部長の鯉渕祐子氏は、当時の苦労をこう聞いている。

「ビルには区画ごとにメーターがありますが、エネルギーの供給源はビル全体でひとつです。

サステナビリティに対する意識には企業によって温度差があり、全てのテナントの合意を得てすぐにmsb Tamachi全体の電力を再生エネルギーに切り替えるわけにもいかないため、難題でした。

ですが、アストラゼネカさんには強い意思がある。それで、一緒に方策を立てるため、東京ガスES社に相談したんです」

この要望が難題なのは、東京ガスESにとっても同じことだ。過去に、ビルの1テナントにピンポイントで再生可能エネルギーを供給した事例はなかったからだ。

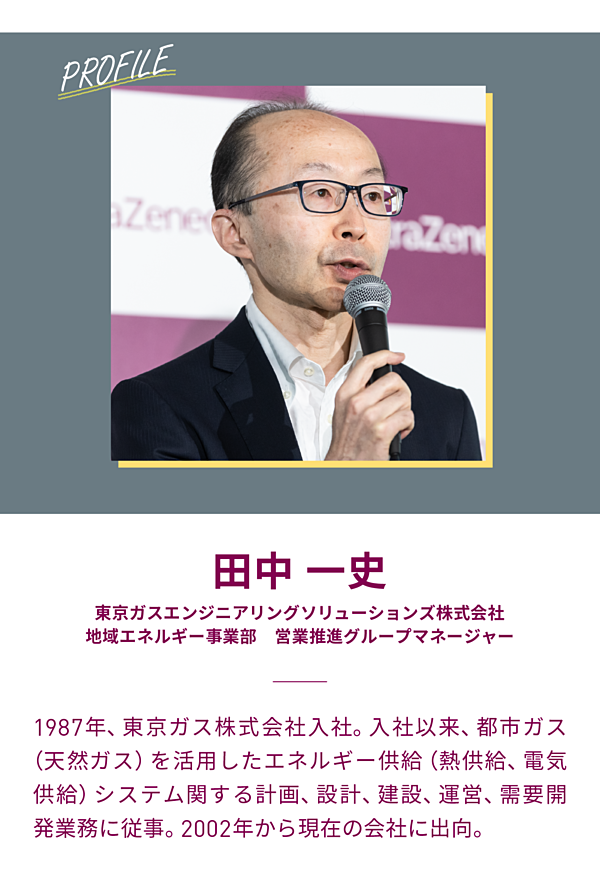

「正直なところ、まずはやってみようというスタンスでしたね」と話すのは、東京ガスES 地域エネルギー事業部の田中一史氏だ。

「J-クレジットを含む4つのプランを用意しましたが、アストラゼネカ社からの要望は『より電気や再生可能エネルギーと結びつきの強い、顔の見えるエネルギーを』でした。そして最終的に『再生可能エネルギー(非FIT)』のプランを採用していただきました」

従来、環境に配慮した電力を採用したい場合、太陽光や地熱で発電された電気を国が固定価格で買い取る「固定価格買取制度(FIT法)」に準拠したものを選ぶことが多かった。

しかし、FIT電力の発電資金はすでに「再エネ賦課金」という形で環境価値(「環境負荷が抑えられている」という便宜的な価値のこと)への対価が支払われているため、FIT電力の利用により「100%再生可能エネルギーを使用している」とは認められなかった。

一方、FITに依存せず、太陽光などを使って非FIT発電所で作られた電気は、その環境価値が発電所や電力供給先に付与されるため、100%再生可能エネルギーとして認定されるのだ。

このエネルギーをアストラゼネカ新東京オフィスに導入するのが、東京ガスESが提案した「再生可能エネルギー(非FIT)プラン」だ。

前例のない中での2社との「共創」により、アストラゼネカは移転時より100%実質再生可能エネルギー電気の利用を開始。これにより、年間約373tのCO2削減効果が見込まれている。1社では絶対になし得なかったことだ。

ゼロカーボンは「待ったなし」の課題

新東京オフィスの取り組みの最大の成果は、「アストラゼネカだけ」で終わらなかったことだろう。なんとそれ以降、東京ガスESにmsb Tamachi の6つのテナントから問い合わせがあったという。既に100%再生可能エネルギーの供給が始まっているテナントもある。

アストラゼネカが口火を切ったことで、その動きに続く企業が現れたのだ。

前出のステファン・ヴォックスストラム氏も、「CO2排出量が世界5位であり、同時に先進国として優れた技術を持つ日本が前進することができれば、グローバルで大きな影響力を持つ」と確信している。

新東京オフィスの動きはビル単位での事象だが、こうした積み重ねが世界全体の「カーボンニュートラル」のムーブメントへとつながっていくのは間違いない。

アストラゼネカは今後、「アストラゼネカ白書」を作成し、政府を含む日本社会全体に対してもアクションを促していく計画だ。脱炭素に向けた取り組みは、企業間の競争ではなく、社会全体のムーブメントにする必要があり、その過程で政府の役割が重要になるからだ。

「ある気候変動に関する意識調査で、『気候変動への対策によって自分たちの生活の質が下がるか、上がるか』という質問に対し、『下がる』と答えた日本人が全体の60%も存在しました。自分の生活に支障が出るかもしれないと感じているということです。

こうした国民の意識を変えるためには、やはり政府がリーダーシップをとる必要があります。そのために、アストラゼネカもポーズではなく、強い覚悟をもってその課題に取り組んでいきます。

『アンビション・ゼロカーボン』は遠い未来の目標ではなく、今すぐ取り組むべき『待ったなし』の課題なのです」(ヴォックスストラム氏)

撮影:小池彩子

デザイン:SLOW inc.+Seisakujo inc.

執筆・編集:中野佑也