2021/10/21

【起業家必読】ビジネスのリスクを回避し、加速させる「リーガルマインド」を学ぶ

NewsPicks Brand Design Senior Editor

素晴らしいアイデアは、イノベーションの種となる。

しかし、その直感から創発されたアイデアを、どのようにビジネスに具現化していくか。つまり、戦略的かつ、ロジカルに事業化や実装化をするためには、社会的制約をくぐり抜けなければいけない。

その社会的制約のなかで、唯一絶対のプリンシパルが「法律」だ。そして法律を遵守し、事業運営のためのステークホルダーと合意形成していくための手段が「契約」となる。

アイデアをビジネスへと昇華させるためには、法律や契約に関する知識や、「リーガルマインド(法律を使い適切に問題解決する能力)」が必要。

そんな「リーガルマインド」を考えるオンラインイベント「全てのニュービジネスに効く、リーガルの心得」が、9月16日(木)に開催された。

「法律・契約とは何か?」を理解するためのイロハから、実際に法律と向き合いながらビジネスを進めるアントレプレナーの実録まで、リーガルマインドを学ぶための橋渡しとなる、3つのセッションのハイライトをレポートする。

- Session1:リーガルリスクとはなにか?

- リーガルリスクをブレークダウンする

- 法務部に丸投げはNG

- Session2:ステークホルダーに愛されることの重要性

- 「ルールメイキング思考」がなぜ重要なのか

- Session3:法律の「アンテナ」を張れ

- リーガルマインドを持てば、リスクは回避できる

Session1:リーガルリスクとはなにか?

Session1「イノベーションには『法』の智慧がいる『リーガルマインド』を学ぶためのABC」では、経営共創基盤の共同代表である塩野誠氏がオープニングセッションを担当。起業家や新規事業開発者だけでなく、すべてのビジネスパーソンが留意すべき法的な心構えが語られた。

「今取り組まれている新規事業や新サービスが法律に触れていた。対岸の火事だと思っていたら、知らないうちに加担していた……。

こんな状況に追い込まれたとき、法律に無関心でいること自体が大きなリスクとなってしまいます。最後に自分を守れるのは自分だけですから」(塩野氏)

ここで重要なのは、法律家レベルの専門知識を身につけることではない。法律に対して苦手意識を持ってむやみに遠ざけるのではなく、リーガルリスクに対するセンスや感知力を上げるのが肝要なのだ。

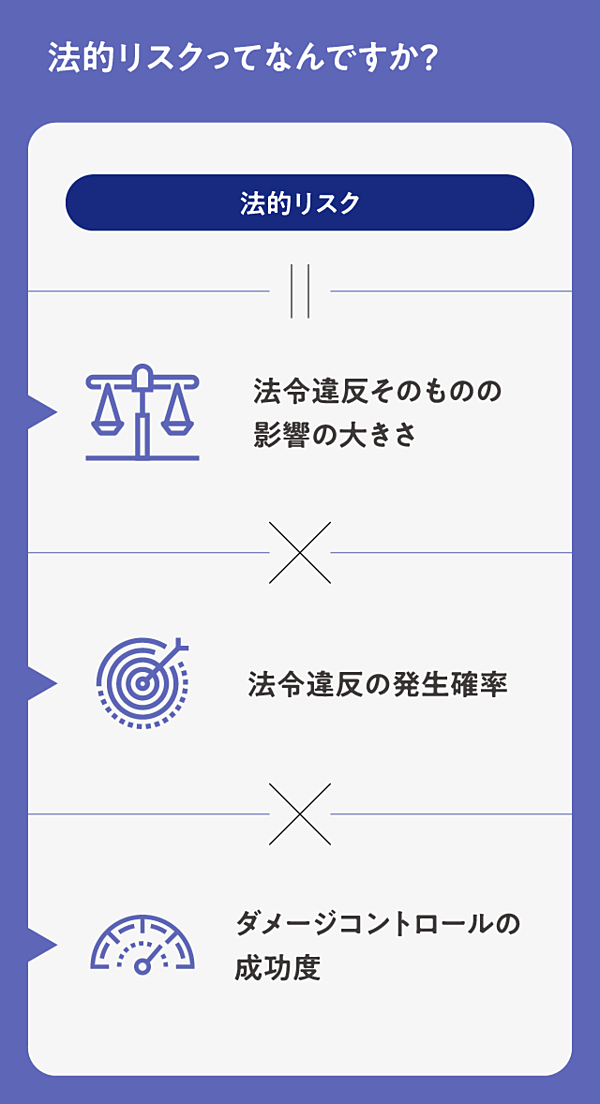

「一般的に“リーガルリスク”は、『法令違反そのものの影響の大きさ』『法令違反の発生確率』『ダメージコントロールの成功度』という3つの要素に分解できます。これを覚えているだけでもトラブルを回避するセンスを養えます。

たとえば、街中で電動スクーターを走らせる事業を立ち上げたいと思ったときに、法令違反に該当するのか? 違反した場合にダメージを自社で処理できるのか? といった問題がクリアになるのであれば、あえてリスクを負ってチャレンジするという選択肢も浮かびます」(塩野氏)

リーガルリスクをブレークダウンする

リーガルリスクにある「法律違反そのものの影響の大きさ」は民事法令、刑事法令、行政法令のうち、どこに該当するかによって変わってくる。

民事法例は、会社と会社、会社と個人などで結ばれた契約に違反するケースで、損害賠償や業務停止に発展するリスクがある。

刑事法令に違反すると逮捕、拘留、起訴、公判などの手続きに入る。仮に無罪でも、逮捕された事実がメディアに報道されると風評リスクが高まり、ビジネスが成り立たなくなってしまうことも。

行政法令に該当するのは、独占禁止法や金融商品取引法などに違反した場合。罰金や課徴金の納付命令が出たり、刑事法令と同じくそれが公になることで、会社のレピュテーションが著しくダウンするかもしれないのだ。

特に起業や新規事業の立ち上げの際には、この「リーガルリスク」を鑑みる必要がある。

その中では、市場における「標準」と「規制」の現状を認識し、コントロールしていくことも大切だという。

「公的機関から認定されていなくても、新規に立ち上げられた市場で競争が繰り広げられると『事実上の標準』となるルールが成り立つことがあります。公的機関による認証を待っていては、技術革新のスピードに追いつけないからです。

ですから、海外で先行事例があるなら、日本の法令に当てはめた場合、規制をどのように変えれば成立するのか、新規事業の担当者や起業家は、そういったことをしっかりと考えて規制当局とコミュニケーションする必要があります」(塩野氏)

特に、UberやAirbnbなど、グルーバルで成功している企業はルールメイキングを武器にしている。技術力だけでは勝てない時代に、取り残されないためには、コミュニケーションの重要性も認識しておきたい。

法務部に丸投げはNG

セッションの締めくくりに、塩野氏は「起業家はもちろんですが、すべてのビジネスパーソンにリーガルマインドは必要です」と強調。

法学部出身でも弁護士でもなくても、契約書が読めるくらいの知識はビジネスをエンパワーしてくれるというのだ。

たとえば、営業担当が契約書を交わす目的を把握していれば、法務部との連携は取りやすく顧客との契約もスムーズに進む。

反対に、法務部に丸投げするようなスタンスでは、いつまで経っても契約が成立しないこともある。

「スピーディに事業を進めてくうえでも、業務委託契約書くらいはパッと読めたらいいですよね。著作権が委託者に移転されるのか、著作者である自分に留保されるのか。どこからどこまでが自分の権利を主張できるのか。

自分が獲得したいもの、成し遂げたいことを把握したうえで契約書を読めば、法務部に対しても修正すべきポイントを伝えられます。

たとえばストックオプションも、課税問題などリーガルリスクに気づけば判断の幅も変わってくる。リーガルマインドの有無が、大きな運命の分かれ目になる可能性もあるのです」(塩野氏)

Session2:ステークホルダーに愛されることの重要性

Session 2の「『法』を知ることは、武器になる アントレプレナーの実装視点を知ろう」では、弁護士の水野祐氏と、Luup代表取締役社長兼CEOの岡井大輝氏が、現在公道で実証実験のただ中にある、電動キックボードの事例をもとに意見を交わした。

電動キックボードをはじめとした「マイクロモビリティ」の普及を目指す岡井氏は、法規制や安全面の課題に対して、一つずつハードルを乗り越えながら行政と連携し、これまでに全国30ヶ所以上で実証実験を繰り返している。

「電動キックボードは、公道では原動機付き自転車の扱いになります。当然、道路交通法や道路運送車両法が適用されるので、運転免許やナンバープレート、ヘルメット着用などが必要となる。

でも、街中ではヘルメットを被っていない人も走行しており、これは違法となります。Luupは、経済産業省の新事業特例制度を活用し、利用者に道路交通法テストを受けていただき、全問正解したうえで、ヘルメットの着用を任意にする特例措置をもらっており、ヘルメットの要否について関係省庁が検討を行うための実証実験として、現在サービスを提供しています」(岡井氏)

かつて、日本においては、海外のキックスクーター企業が進出したが、公道の走行では道路交通法の適用内でしか利用できず、ヘルメット着用の義務や、保安部品の不備などを規制当局に指摘されたために拡大できなかった歴史がある。

そんな、“苦い”先例があるなかでLuupが事業拡大にあたって注力したのが「コンセンサス」だ。

「特例措置をいただいたのも含めて、日本でマイクロモビリティのサービスを広めるとなったときに重要だと思ったのが、省庁や自治体、街、ユーザーなど、全体として“愛される”プレイヤーになることでした。

特に、省庁や自治体から嫌われてしまうなんてことは、事業上で何のメリットもありません。そのために『コンセンサス』を取る。たとえば、Luupの場合ですと、現物のスクーターを地方自治体の市庁舎までよく持っていきました。

すると、庁舎から1階に下りてこられて『東京から、わざわざ持ってきたの?』と言って、興味を持って乗ってくれる。その上で『思ったより危なくない』とか、『足がすぐ着けるね』なんてフィードバックもくれるんです。

自治体や省庁は、とどのつまり国民の代理です。だから、実際に体験いただき、理解してもらったうえで、スタートするまでの道順を省庁と一緒につくっていく共創戦略を選んだことがLuupを拡大できた理由だと思います」(岡井氏)

「ルールメイキング思考」がなぜ重要なのか

岡井氏の一連のアプローチに対して、「良い起業家は、法律や契約を活用するのがうまい。Luupは、ルールメイキング思考をもって事業推進した好事例」と水野氏も賛同する。

法律や契約に対する一定の「視点」を身につける。そうすれば、規制やグレーゾーンのなかでも、ビジネスチャンスを見出せるのが「ルールメイキング思考」だ。

「たとえばAirbnbも、Luupと同様に法律や規制のグレーゾーンの中を泳いで大きくなったサービスです。Airbnbがグローバルに拡大したのは、単にテクノロジーが優れていたというわけではないと思います。

重要なのは、どのようにして規制やグレーゾーンと付き合ったかということ。その中で、企業なりのルールメイキングができたのが、新しい市場を生み出せた秘訣かもしれません」(水野氏)

モビリティや教育、ヘルスケア、エネルギーといった規制産業の専門のベンチャーキャピタリストであるエヴァン・バーフィールド氏は、革新的なプロダクトを広めるには「ディスラプトして“後から許しを請う”時代から、規制としっかり向き合わないといけない時代へと移行した」と語る。

同氏にインタビューした経験を持つ水野氏は、その対談について反芻しながら、これからは“後から許しを請う”でも、“事前にしっかり承認を取る”でもない、第3の道が求められてくるという。

「よくスタートアップだと、プロダクト浸透のために、ルールの規制緩和だけを目的にする人がいます。でも仮に規制緩和したとしても、その更地にまったくルールが要らない、ということにはなりづらい。新しいルールが必然的に求められることになります。

つまり、省庁や地方自治体と一緒にルールメイキングを提案しないと、ただのルールブレイカーになる。だから、Luupのように戦略的にあるべき姿を提案しながら、データを取り、一緒に行政とルールをつくっていくのは、新しい実装論といえるかもしれません。

法務担当者はその要となり得る存在です。違反やリスクを防ぐのが法務の主たる機能ですが、社会を変えていくために法的なハードルがあるなら、それを越えるためのコンサルティングを法務担当者が担うことも、これから益々求められてくるのではないでしょうか」」(水野氏)

「実装には、ユーザーにきちんと説明することも重要ですが、実際に法律をつくる側の人と、膝を付き合わせて、『どちらがいいんだっけ?』と純粋に話し合う必要があると思います。

今、道路交通法に違反している電動キックボードが街で散見されますが、こういった車両の走行をストップするためにも、何がOKで何がNGなのかの結論を省庁としてすぐ出さなきゃいけない。

ただ、省庁の方々も技術やサービスに明るいわけでもないので、検証を彼らだけではできないんですね。だから、こちらから働きかけて一緒に検証する。

水野さんがお話ししていたとおり、これからの事業はディスラプトではなく、行政や法律と共創していく動きが一つの正解になってきたんじゃないかなと思っています」(岡井氏)

Session3:法律の「アンテナ」を張れ

イベント締めくくりとなるSession3の「新しいビジネスを始めるために知りたい 『リーガルリスク』FAQ」では、Seesion1から塩野氏、Session2から岡井氏が引き続き登場。そして連続新規事業家の守屋実氏を加えて、弁護士を経験後に起業し、現在はLegalForceの社長として契約業務に関する課題に取り組む角田望氏のモデレーションのもと、事業運営における法律や契約の“落とし穴”を議論した。

本セッションでは、より具体的な経験談から、起業家だけでなく、一ビジネスパーソンにとっても、リーガルリスクに対して検知できることの重要性について、Q&Aで回答。

1つ目の質問は、法律に関する知識やリーガルマインドを持たずにいると、どんな結果を招いてしまうのか。そのリスクについて、各々の立場から三者三様の答えが返ってきた。

「M&Aにおいて、DDは買収前のいわば“投資の身体検査”。そこで特に、法的な観点でチェックするのがリーガルデューデリジェンスです。

ここで、DDは専門家に任せて、契約は法務部に投げればいいとか考えている人がいるなら、失敗の元になります。これは、大企業でもスタートアップでも同じ。

あくまで、そのプロジェクトマネジメントをする人がコントロールタワーにならなければいけない。たとえ法律の専門家じゃなくても、DDも契約も理解し、リーガルリスクを検知する。

買収側でも売却側でも、それが理解できていると法的リスクを鑑みながら、ある程度の交渉が可能になる。詳細なポイントまで理解できなかったとしても、イメージができるくらいにはなったほうがいいですね」(塩野氏)

「基本的に、法律は“日常粗方”関わっていると考えるようになったことですね。このテーブルだけでも、スマホ、メガネ、タブレットと、様々な法律の規制をクリアして製造・販売されているものがあります。

ただ、僕は法律家ではないですし、六本全書をすべて記憶しろと言われても正直できません。

それでも、法律に囲まれて、一定程度影響を受けながら生活をしているのだ、ということを理解する。これが、リーガルマインドと呼ぶのかは分からないですけど、日常粗方にあると意識するだけで、リスクについて想像できますから。

ケアプロという自己採血検査を行う医療スタートアップを起業したときは、当時それが医療行為にあたるのか、あたらないのかが分からないグレーゾーンでした。

しかし、安倍政権が日本再興戦略のなかで、グレーゾーン解消制度を盛り込み、自己採血検査が『医業ではない』と確認されたため、法律が改正された。そのタイミングを逃さずに、ケアプロは事業を拡大できました。

これはリスクではなく、チャンスの場合のユースケースですが、全方位的に法律という軸でアンテナを張ることは重要だと思います」(守屋氏)

「前提として、基本的に法律は変えないほうがいい。今の適法内で事業運営できるなら、絶対それがいいんです。

ただ、Luupの場合はそれが難しかった。創業期は、ギリギリ法の穴を抜けてやれると思っていたんですけどね(笑)。電動アシスト自転車がOKなら、電動アシストキックボードだったらいけるんじゃないか、と。

ただ日本の法律は、法令が定まっている背景も含め、非常に細かい規定があって、Luupが目指している利用の形では社会に出せなかった。

でも、Session2でお話ししたように、法律はステークホルダーを巻き込んでいけば、少しずつでも動かすことができる。

だから、Luupを事業運営する自分にとってのリーガルマインドは『法律は変えなければいけない』ものであり、変えられると信じています。

実際にVCにも、Luupなら適法に変えられると信じてくれた人だけに投資してもらっていますから」(岡井氏)

リーガルマインドを持てば、リスクは回避できる

2つ目の質問は、リーガルリスクの乗り越え方を聞いた。塩野氏には地政学の視点、守屋氏には連続新規事業家の視点、岡井氏にはLuupの実装視点から、その答えを語ってもらった。

「つまりコミュニケーションを避けてはいけない、ということです。

たとえば、人権問題や技術競争から、米中が対立しています。となると今後米中と取引をする際に、業界によっては法規制がかかり、いずれかの国で生産された部品が使えなくなることが想定されますよね。

となると、規制当局とコミュニケーションを取り続けて、しっかりアンテナを張っておけばリスク回避ができる。これはマクロな観点ではありますが、ミクロでも同様です。

せっかく素晴らしい製品をつくっても、ある部品が使えないと、売れなくなる。すると、当然事業のリスクになります。

リーガルリスクは様々なところで顕在化するので、コミュニケーション力や情報収集力を高めることがリスク回避の布石になるはずです」(塩野氏)

「法律は、細かくて難しいもの。そうなると、法律や契約にまつわる業務やリスク回避も必然的に法務担当の人にお任せしてしまいがちです。

でも、そうなると法務は、書類作成や確認といった業務に追われて、1日が終わってしまう。でも、事業運営のことを考えると、法務担当に任せっぱなしにするのではなく、すべての従業員がリーガルマインドを持ちながら仕事をするほうが、圧倒的にリスクヘッジできますよね。

特に、起業や新規事業開発においては、法務担当がいないことも多い。塩野さんの『コミュ力』もそうかもしれませんが、企業や組織の中で、みんながそれぞれ気を付けて、『もしかしたらこれはNGかもしれない』と、きちんと気づけるのが大事だと思うんです。

もし社内に法務担当がいるなら、契約書の作成や確認、管理に追われるのではなく、そう言ったものは可能限りテクノロジーを活用し、作りだした時間で社員全体のリーガルマインドを底上げする。

そのほうが全社の生産性が上がったりとか、リスクヘッジできたりするはずです」(守屋氏)

「ビジネスの世界において、自分と相手とのルールは『契約』でヘッジするものです。

Luupの事業運営の場合でいうと、企業と行政とのルールで進めないといけないわけですが、それが『法律』なんですね。

しかし、行政の担当者は2年ごとに変わってしまうので、実際には彼らのルールと対峙することになる。ではそのルールはなにかというと、憲法(法律)と世論なんです。

つまり、プリンシパルとしての憲法(法律)があり、かつ最新の世論がどう動いているのかを見極めていく必要がある。

Luupにおけるプロダクトづくりは、ユーザーと向き合うだけじゃない。そもそも行政と向き合わないとだめだし、行政の裏側にいる世論とも向き合わなきゃいけない。そして世論はユーザーでもある。

行政と世論、そしてユーザーのバランスによって法律は変わっていく可能性があるし、その結果リーガルリスクも変わることになります。

だからこそ、この3つのバランスを理解し、把握しておくことがリーガルリスクを乗り越えるための方法だと考えています」(岡井氏)

三者三様の意見が飛び交うなか、モデレーターの角田氏は「みなさんのお話をお聞きして、法律というインフラの理解とビジネスのセンス、この両方が必要だということがとても理解できた」と感想を述べた。

「既に規制された領域に潜むビジネスリスクを契約でヘッジしながら、事業をつくっていくには、社会制度に対する理解とセンスの組み合わせが求められる。この組み合わせのバランスがよければ、本当に強い事業をつくれるし、さらに成功確率を上げられるんじゃないか。

つまりこれからの時代、アントレプレナーや事業家には両方に対する知見が、より求められるんじゃないかな、と感じました」(角田氏)

執筆:浅原聡、海達亮弥

撮影:茂田羽生

デザイン:藤田倫央

編集:海達亮弥