2021/9/22

【田中優子×平原依文】SDGs達成に向かって何を学ぶべきか

SDGsナウ | NewsPicks Brand Design

SDGs達成の期限まで、残り9年を切った。SDGsは、地球を守り、よりよい方向へと世界を変えていくため、国連が2015年に人類共通の課題として採択した17項目からなる目標だ。

その目標は、貧困や飢餓の撲滅、気候変動や環境問題への対策、そして質の高い教育や健康と福祉など、人類が抱える幅広い問題に及んでおり、すべての国とステークホルダーが行動し、役割を担うことになっている。

そして、「地球上の誰ひとりとして取り残さない」、すべての人が平和と豊かさを享受できる社会を誓っている。

ビジネス界でも多くの企業がSDGsの実現を目指した取り組みを進めているが、単なるイメージアップの手段であることも多く、その“本気度”は温度差が激しい。

真にサステナブルな社会を実現するために、一人ひとりのビジネスパーソンに何ができるのか。

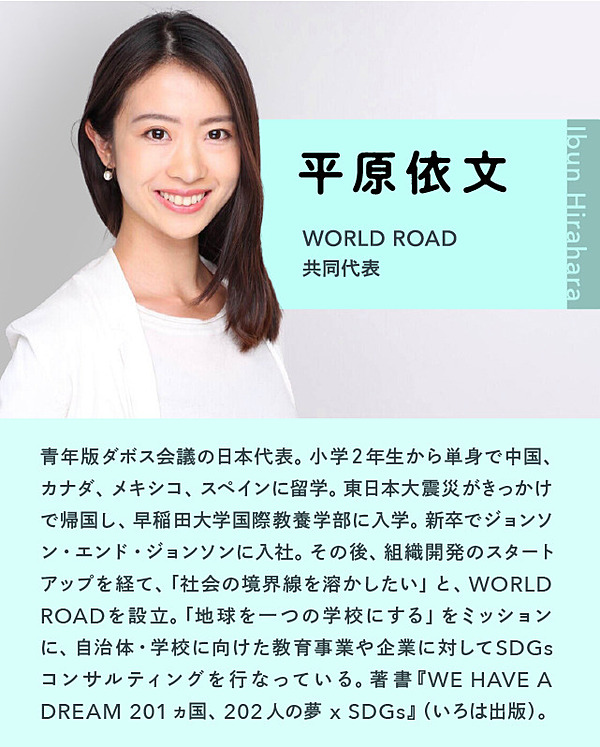

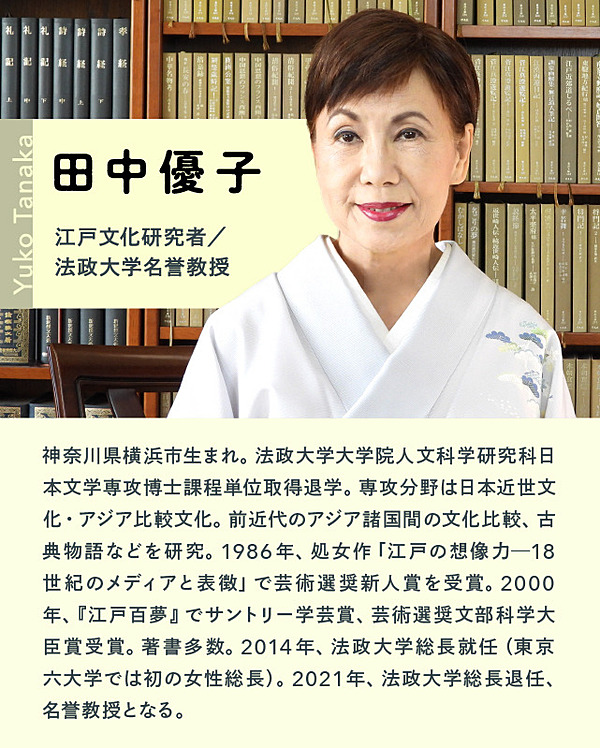

江戸文化の研究者であり、2018年に東京六大学初の女性総長としてSDGs達成に向けた「総長ステイトメント」を発信した法政大学の田中優子名誉教授に、「地球をひとつの学校にする」をミッションに、幅広い世代へのSDGs教育を行っている起業家の平原依文氏が、SDGs実現に近づくためのビジネスパーソンの理解と行動、企業がビジネスを持続可能なものにしていくためのヒントについて聞いた。

“SDGsウォッシュ”を見極める方法

平原 最近は多くの企業がSDGsへの取り組みを加速させています。私は学生に対するSDGs教育に携わる中で、就職先の選択にも社会貢献を重視する学生が増えていると実感しています。

ただ、企業の中には、SDGsに取り組んでいるようにみせかける “SDGsウォッシュ”も少なからずあるように思います。SDGsに対する企業の本気度を見極めるにはどうしたらいいでしょうか。

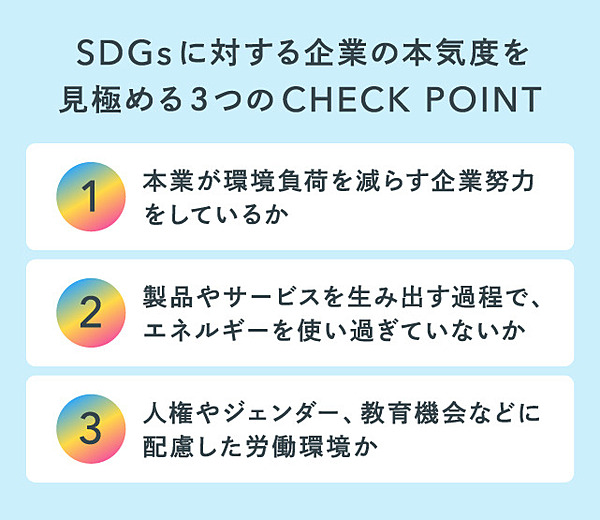

田中 それについては、大きく分けて3つのチェックポイントがあります。

ひとつは、本業を見ること。企業が発信するメッセージに惑わされず、製造・販売する商品やサービスが環境に負荷を与えているものかどうか、環境負荷を減らす企業努力をしているかどうかをチェックしましょう。

たとえば自動車メーカーであれば、ガソリン車よりも環境負荷が小さい車へのシフトや研究開発をどの程度行っているかどうかは、すぐにわかるはずです。

2つ目は、製品やサービスを生み出す過程で、エネルギーを使い過ぎていないかという点です。

私たちはリサイクルが環境にやさしいと思い込みがちですが、再生までの過程では多大なエネルギーを要します。すべてのプロセスの中で、エネルギー消費を抑える循環ができているかも重要です。

3つ目は、労働環境です。人権を無視した労働をさせていないか、ジェンダー平等ができているか、児童労働で教育の機会を奪っていないかといった点です。

これは外部からチェックするのが極めて難しい問題ですが、情報開示の姿勢を見ればある程度推測できます。自信を持っている企業は、こうした点についても情報開示に積極的ですから。

平原 なるほど。最近は採用活動でもSDGsへの取り組みをアピールする企業が多くありますが、インターンに参加した学生の中には、実際にその目で確認したサプライチェーンや労働環境が実態とは違いガッカリする声も聞かれます。

質問をしても、「CSRの部署がやっていることなので私はわかりません」と、何も答えてくれないこともあるのだとか。

田中 自社が本気で向き合っているはずの取り組みを、社員が理解していないのはおかしいですね。

世界の持続可能性=人や企業の持続可能性

平原 同じ企業の社内でも温度差があるでしょうし、そもそも経営陣が当事者意識を持てていない企業も多くあります。世界の課題は、自分や自社の課題であることを納得できない限り、能動的な行動も期待できないでしょう。

私自身は、子どものころから「社会の良いことも悪いことも必ず自分が関係している。誰かのせいにしたり称えたりするだけでなく、自分の責任だと考えなさい」と母に教えられてきました。

表面的な理解にとどまっている人に「自分ごと」としてとらえてもらうにはどうしたらよいでしょうか。

田中 おっしゃる通り、当事者意識を持つことが何より重要ですね。

現実に世界の持続可能性は、人や企業の持続可能性とイコールです。温暖化を放置すれば原材料の調達に支障をきたすこともあるでしょうし、災害が起これば人命も企業活動も存続の危機にさらされます。

人権を踏みにじる企業は短期的な利益は大きくできるかもしれませんが、長期的には生き残れません。

SDGsを無視した企業経営で、20年先、30年先も生き残れるのか、具体的にシミュレーションしてみれば明らかになることです。短期的な目線になりやすい日本企業は、もっと長期でビジョンを持つ必要があるでしょう。

こうした中で当事者意識を育てていくには、自らの生活がSDGsと深くかかわっていることを意識することがスタートとなるのではないでしょうか。

法政大学ではその一環として、SDGs単位取得を認定される仕組みをつくりました。

まずは教職員が、既存科目の中でSDGsに合致するものを洗い出します。学生はそこから科目を選んで一定の単位を履修すれば、SDGs履修を認定されます。そうやって自分の仕事や学業といった生活の中にSDGsが深くかかわっていることを認識してもらうのです。

それが単位として認められたり、評価されたりすることで、社会貢献しているという気持ちを高めてもらうことも重要です。

ビジネスパーソンであれば、SDGsにつながる新規事業や働き方を提案するのはどうでしょうか。それを奨励し顕彰するのも重要です。

小さなことでもかまいません。重要なのは、やらされているのではなく、自発的にやること。そして評価されることです。

自身がSDGsに貢献していると認識できることで、それが周囲にも少しずつ伝わっていくのではないでしょうか。

持続可能性が命綱だった江戸時代の生活

平原 田中先生は江戸文化がご専門です。SDGs達成のために、江戸時代から学べるヒントはあるでしょうか。

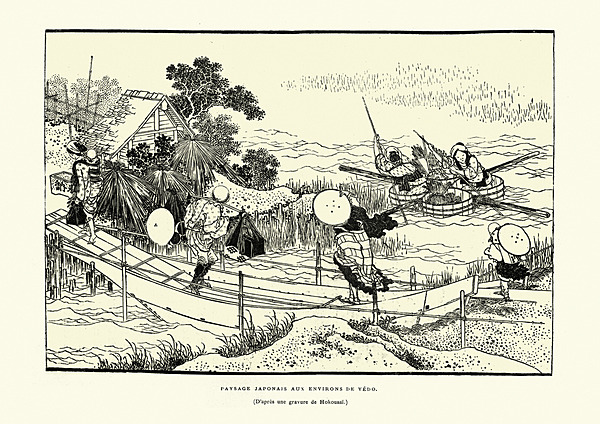

田中 江戸時代は今より自然の影響を受けやすい社会であり、生活そのものの持続可能性を目標に人々が生きていた時代です。

いっときに多くのものを獲得しすぎてしまうと、必ずしっぺ返しがきます。

たとえば、農作物や魚も、今手に入れられるものをすべてむさぼり取ってしまえば、翌年の同じ時期には何も得られなくなるでしょう。

森の木を伐採し過ぎてしまえば、翌年に洪水や河川の氾濫が起こります。日本の河川は急なので、木が少なくなれば雨水をせき止めることができなくなるからです。

こうしたことを人々は自然に理解し、コントロールしました。江戸幕府は奥山といわれる上流の森の木の伐採を制限し、切ったら植えるという植林政策も実行しました。人の住まいに近い里山でも、人々は自主的にこうした管理をしていました。

また、移動が発達したことで、海で取れた魚や都市の排せつ物を農村で堆肥にするという循環も始まりました。

もちろん、江戸時代に行われていたことのすべてが理想的なわけではありませんし、現代に同じことをやればいいわけではありません。それでも、持続可能性を大切に暮らしが営まれていた時代だといえます。

(duncan1890/i-stock)

平原 消費と貯金の関係に似ていますね。今月のお給料を全部使ってしまったら何も残らないから、未来のことを考えて配分する。この思考そのものは現代にも十分通用しますし、その思考を地球単位まで広げて、今あるリソースをどう未来と配分するかを考える必要がありますね。

田中 ただ、ジェンダーの問題になると、話は複雑になります。江戸時代の女性は働くのは当たり前で、就業率は、現代より高かったぐらいです。

仕事の多くは家業で、職住一致あるいは職住近接でしたし、子どもや高齢者は家族と地域で面倒を見ていたので、育児や介護を女性だけが背負わされるという問題はほとんど起こりませんでした。

その一方で、大きなお金が必要になると、いわゆる“借金のカタ”として家族が売られていくことがありました。その犠牲となったのは多くが女性で、遊女や下女として過酷な環境を強いられ、人権が踏みにじられてきた歴史があります。

ジェンダーの問題ひとつとっても、その時代によって中身は異なるんです。

平原 現代であっても、江戸時代よりも改善されているところもあれば、逆もある。どんな背景があってそうなったか、理由を解き明かすことでより良い未来につなげていくことが大事ですね。

必要なのは「教育」という言葉を無くすこと

平原 私は8歳のときに単身で中国に渡り、その後カナダやメキシコ、スペインで学びました。複数の国で教育を受け、多様な文化に接する中で、教育が社会に与える影響の大きさを実感しています。

現代の日本ではいわゆる「答えのある教育」が中心になっていることに私は危機感を覚えているのですが、教育者である田中先生からご覧になって、今、日本に必要なのはどんな教育だと思いますか。

田中 「教育という言葉を無くすこと」です。現在の教育は一人の教師が大勢の学生に上から教え育てるという意味であり、平原さんのおっしゃる通り、すでにある正解にたどり着く手順を覚えさせられています。

私は教育ではなく、「学び」という言葉を使っています。教師が教えるのではなく、学生や子どもが自ら考え、納得できる学びを得てほしいという考えからです。

達成の基準はあっていいのですが、そのほかに生徒や学生一人ひとりが自らの関心に沿った目標を設定し、その進捗を随時報告しながら達成を目指すという学びの方法も、大学などの教育機関で採用すべきだと思っています。

これまではわずかな教員と多くの学生という構図からこうしたことが難しかったのですが、少人数のゼミであれば実現できていました。法政大学ではオンライン授業になった時にティーチングアシスタントという学生を雇用し、教員の補助をさせました。

今後もオンラインを生かすことで、個々の学生が自分なりの学びを達成する道があると考えています。

本来、大学の教員は研究者で、主体的に研究を進めてきた存在です。同じプロセスを学生一人ひとりに実現するよう促せば、十分可能だと思っています。

対談はオンラインで行われた

平原 学びは何歳になっても向き合うものなので、個々がそれぞれに自らの学びを深めていくことが重要ですね。

最近は学びの分野でもサステナビリティが存在感を増してきていますが、田中先生にとってのサステナビリティとはどんなものでしょうか。

田中 私にとってのサステナビリティを一言で言うと、多様性です。それは、自分自身が自由であるということでもあります。多様性は自由と密接に関連していて、個人が自由に生きていく社会をつくっていくことがサステナビリティにつながります。

ただ、この自由とは何をしてもいい自由ではありません。理想とする社会を目指して自分に何ができるかを判断し、実践していく自由です。

もちろん、多様性は自分だけのものではないので、他者と対話し、違いに気づいて認め合うインクルージョンが必要です。

多様性とインクルージョンが達成され、それを持続していくことが私にとってのサステナビリティだと考えています。

人間も自然の一部。自らを破壊する行動をしていないか

平原 私も自分にとってのサステナビリティって何だろうと考えたとき、だれもが個人として対話できる社会を実現するために、分断を引き起こしている境界線を溶かしたいと思っています。まさに多様性とインクルージョンで、先生のご意見にはとても共感します。

SDGsは2030年が達成の期限として定められてはいるものの、そのタイミングで終わるのではなく、一度リセットしてさらに加速していくと思っています。

最後に伺いたいのですが、私たちビジネスパーソンが地球の一員として、大切にすべきものは何だとお考えでしょうか。

田中 サステナビリティの基本は、人間も自然の一部であるということ、自然破壊は自己破壊であることを認識することから始まります。ですから、自然を破壊しながら自分だけは利益を得ようとか、生き延びようとするのは矛盾していますし、不可能なんです。

そもそも自然破壊とは何でしょうか。

木を伐採したり海を汚すことだけではありません。医療を発展させても、寿命を延ばすことだけが目的になれば自然破壊につながりますし、化学物質も兵器として使われる戦争は間違いなく自然破壊です。自分さえ生き残ればいいという考えや競争社会も自然破壊につながるでしょう。

何が自然を破壊するのか、自分は自然破壊に加担していないかということは、科学者だけでなく普通の生活者も常に意識する必要があると思っています。

SDGsでは人権問題も重視されますが、これは人権を軽視することはすなわち他者を破壊することだから。今や人権問題は外交問題にまで発展していますが、決して遠いところにあるのではなく、一人ひとりの心にある問題だと意識してほしいと思います。

SDGsには17もの項目がありますが、すべてが関連し合っているんです。

平原 SDGsは国や企業のリーダーが強い意志を持って進めていくだけでなく、私たち一人ひとりの意識や行動こそが社会を動かす力になるのですね。

自然というと海や山ばかりをイメージしがちですが、実は私たち自身も自然の一部であり、すべての生命に向き合い大切にしていく必要があるのだと、今後も意識していこうと思います。

国連総会でSDGsが採択された9月25日(GLOBAL GOALS DAY)を含む約1週間、「SDGs週間(GLOBAL GOALS WEEK)」としてSDGsへの意識を高め、行動を喚起する様々なイベントが世界中で開催されています。

NewsPicks Brand DesignとNewsPicks Studiosは、企業のSDGsへの取り組みから「ビジネス界のルールとしてのSDGs」への理解を深め、実現に向けての次の一歩を学ぶ特集「SDGsナウ」を連合広告企画にてお届けします。

SARAYA、ユニ・チャーム、ヤンセンファーマ、GPSSグループ、デロイト トーマツ コンサルティングといった注目企業による「真のサステナブルな社会を作るための本気のSDGs」、ぜひご覧ください。

※下記の各バナーをクリックすると記事または動画に飛びます。

NewsPicks Brand DesignとNewsPicks Studiosは、企業のSDGsへの取り組みから「ビジネス界のルールとしてのSDGs」への理解を深め、実現に向けての次の一歩を学ぶ特集「SDGsナウ」を連合広告企画にてお届けします。

SARAYA、ユニ・チャーム、ヤンセンファーマ、GPSSグループ、デロイト トーマツ コンサルティングといった注目企業による「真のサステナブルな社会を作るための本気のSDGs」、ぜひご覧ください。

※下記の各バナーをクリックすると記事または動画に飛びます。

構成:森田悦子

デザイン:小鈴キリカ

編集:奈良岡崇子

デザイン:小鈴キリカ

編集:奈良岡崇子

SDGsナウ | NewsPicks Brand Design