2021/8/26

なぜ今、価値観の「再定義=Rethink」が必要なのか

RethinkPROJECT | NewsPicks Studios

JTがこれまでにない視点や考え方を生かし、様々なパートナーと社会課題に向き合うために発足させた「Rethink PROJECT」。

その思いに共感したNewsPicksとRethink PROJECTがタッグを組み、2020年7月からネット配信番組「Rethink Japan」をスタート。これまで11回の放送を通して、各業界の専門家と世の中の根底を捉えなおす議論の様子を届けている。

今回は、Rethink PROJECTの推進責任者を務める、JT たばこ事業本部渉外企画室次長の藤内省吾氏に、プロジェクトにかける思いや具体的な取り組みについて話を聞いた。

なぜ今、 “Rethink” を掲げるのか

「今の社会に必要なことは、イノベーションではなく、一人ひとりが“考える”ことです」

そう語る藤内氏は、現在の日本社会について、次のように問題を提起する。

「SNSなどを見ていると、『みんなが言っているから』『検索上位に表示されたから』と受動的に多数派の意見を受け入れている人が多いように感じます。それに慣れてしまっていて、自分の考えが分からなくなっているのではないでしょうか。

そうして多数派の意見が強くなり、価値観の押しつけによる閉塞感が社会を覆っているように感じます」(藤内氏)

さらに、その問題意識をふまえて、目指すべき社会のあり方を考え続けているという。

「僕らが目指しているのは、多様で寛容で、あらゆる価値観が認められる社会です。みんなが、自分の好きなものをはっきり好きだと言えるような。それぞれの考えや選択肢を許容しあえる社会をつくっていきたいと思っています」(藤内氏)

そんな社会を目指すために、必要なのが“Rethink”なのだ。長らく社会課題に取り組んできたJTが、指針となるプロジェクトを立ち上げるにあたって、この言葉を掲げた背景には強い思いがあった。

「よりよい社会をつくるための第一歩が“Rethink”、つまり、視点を変えて再考することです。正しいとされている既存の価値観や既存のアプローチに対して、みんなが『本当にそう?』『なんでこうなっているんだろう?』と自分で考える。それぞれが自分自身の考えを持ち、互いの価値観の違いを受け入れる。

一人ひとりの意識が、世の中をよりよくすることに繋がっていくはずです。我々はこのプロジェクトを通して、社会に一石を投じたいと思っています」(藤内氏)

多様な価値観が尊重される社会を目指して──“Rethink”をキーワードに、企業・行政・団体とのパートナーシップで、様々な社会課題の解決に取り組んでいる。

「全国各地での様々な取り組みに加え、よりダイレクトに我々の“Rethink”というメッセージを届けるための取り組みのひとつが、NewsPicks Studiosとともに制作している番組『Rethink JAPAN』です。

一見行き詰まっているように見える様々な問題の解決の糸口を、“Rethink”という切り口で見いだしていく。本質を突く骨太な議論を通じて、そのプロセスを体感いただければなと思っています」

配信番組「Rethink Japan by Rethink PROJECT」では、波頭亮氏と佐々木紀彦氏をモデレーターに、山口周氏、新井紀子氏、宮台真司氏といった文化・アート・政治・哲学など各業界の専門家をゲストに迎えて配信している(各回の視聴はこちらから)

社会課題解決の糸口は、パートナーシップ

2015年にSDGsが採択され、世界中で社会課題解決へ向けた取り組みが広がっている。しかし問題の改善はなかなか進まず、新しい課題も次々に現れているのが現状だ。山積する課題を前に、JTは様々な団体とパートナーシップを築く方法を選んだ。

「社会課題は非常に複雑化していて、地球規模・国家規模で考えなければならないものばかりです。それらに対し、一企業にできることには限界がある。だから我々は、社会課題へのアプローチには“パートナーシップ”が不可欠だと考えているのです。

異なる強みを持った組織が協力すれば、影響を与えられる範囲は広がりますし、取り組みの持続性が高まり、ムーブメントとして盛り上げることもできます」(藤内氏)

だが、様々な団体とのパートナーシップは活動の幅が広がる一方で、課題感の共有や関係者間の調整など、プロジェクトの進行が煩雑になる。協力体制を上手く機能させ続けるのは、難しいのではないだろうか。

「たしかに、取り組みの意義や享受するメリットなど、全てを考え合わせることは難しいです。一から十まで互いの考えをすり合わせていたら、実行までにかかる時間や手間が増加して、パートナーシップはデメリットも大きいように思えるでしょう。

しかし、私たちは、施策やイベントを通して目指すゴールが一致していれば、取り組む動機は一致していなくてもいいと考えています。

パートナーシップを上手く機能させるには、価値観の共有だけではなく、事業者として双方がメリットを享受できる仕組みを設計することのほうが重要です。どれだけ高邁な理想を掲げたとしても、活動を継続するためには事業としての利も必要になる。社会的意義と、事業的意義が高次にバランスされることが大切だと思っています」(藤内氏)

コロナ禍で加速した“Rethink”

2020年初頭から新型コロナウイルスが流行し、これまでの当たり前の生活や働き方が大きく見直された。様々な変化が余儀なくされたことにより、社会全体で「価値観の再考」が急速に進んでいるといえるだろう。

Rethink PROJECTのスタートは、2020年6月。“Rethink”というコンセプトは、そうした時流とリンクしてつくられたもののように思える。しかし、JTは新型コロナ以前からこのプロジェクトを構想していたという。

「以前から考えていたプロジェクトを、新型コロナを受けて一気に推進した形です。

元々私たちのチームは、社会貢献と事業貢献の両立を目指して、全国各地でのイベントや清掃活動などを所管していました。ですが、コロナ禍で、それらの活動はほぼ全てストップ。これまで行ってきた活動自体を見直さなくてはなりませんでした。大きく世の中が変わっていくだろうと身をもって実感したのです。

だからこそ、新しいプロジェクトのコンセプトとして掲げた“Rethink”は、『これからの時代に必要になる考え方だ』と確信を持つことができました」(藤内氏)

立ち上げから約1年。プロジェクトの成果はどうだろうか。初年度を振り返る藤内氏の口ぶりには、自信がにじむ。

「私たちの仮説は間違っていなかったと感じています。やはり“Rethink”は、世の中のニーズや、世間の動きにフィットしたメッセージだった。

1年を通して、『共感した』『パートナーシップを結びたい』というお声がけをたくさんいただきました。コロナ禍で世間も他社も社会課題への意識が高まっていたときに、プロジェクトをはじめられたからこそ、ここまで注目を集めることができたのだと思います。

過去にも多くの社会課題への取り組みを行ってきましたが、“Rethink”という1つのコンセプトの元に様々な活動を束ねたことで、私たちの思いや考え方自体が社会に浸透してきたのではないかとも思っています」(藤内氏)

全国各地で多数の事業者とパートナーシップを結んだJT。その一つに、Nature Innovation Groupがある。「アイカサ」という貸し傘サービスを展開する企業だ。

「『僕たちのやっていることはまさに“Rethink”です』と声をかけていただいたのがきっかけです。

傘の忘れ物や廃棄は、日本全国で膨大な数にのぼっていて、環境問題にも繋がっています。その課題を解決するために『そもそも傘は所有しなければならないのか』『使いたいタイミングで、使いたい場所にあればいいのでは』と視点を変えて考えたことから、傘のシェアリングサービスを立ち上げたそうです。

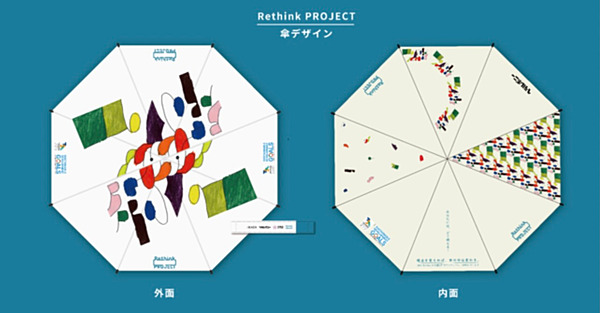

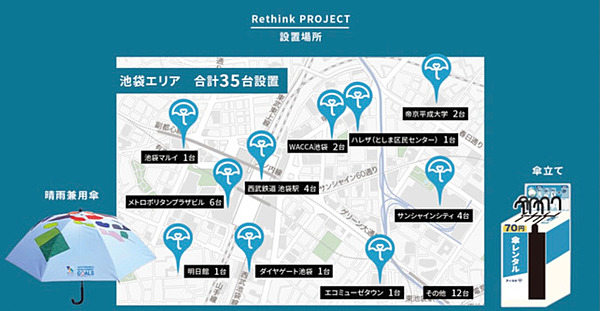

昨年からアイカサへの協賛をはじめていて、さらに今年7月からは、株式会社ヘラルボニーと東京都豊島区との4社合同プロジェクトとして、小林覚さんの作品をプリントしたシェアリング傘の展開をスタートしました。

このように複数のパートナーを巻き込むことで、さらに“Rethink”のムーブメントを広げていきたいと思っています」(藤内氏)

価値観の“Rethink”。時代の追い風を受けて、JTの取り組みは今後ますます広がっていくだろう。どんなパートナーシップが生まれ、これからの世の中をどう変えていくのか。多大な社会課題に立ち向かう、彼らの気鋭の取り組みに注目したい。

————

JTがNewsPicksとタッグを組んだ番組「Rethink Japan」は、シーズン2が好評公開中。

過去の放送回はこちら。

執筆:水沢環

編集:株式会社ツドイ、川口あい、綾部禎

デザイン:斉藤我空

編集:株式会社ツドイ、川口あい、綾部禎

デザイン:斉藤我空

RethinkPROJECT | NewsPicks Studios