2021/3/29

コカ・コーラが、新製品の開発期間を8分の1にできた理由

NewsPicks Brand Design editor

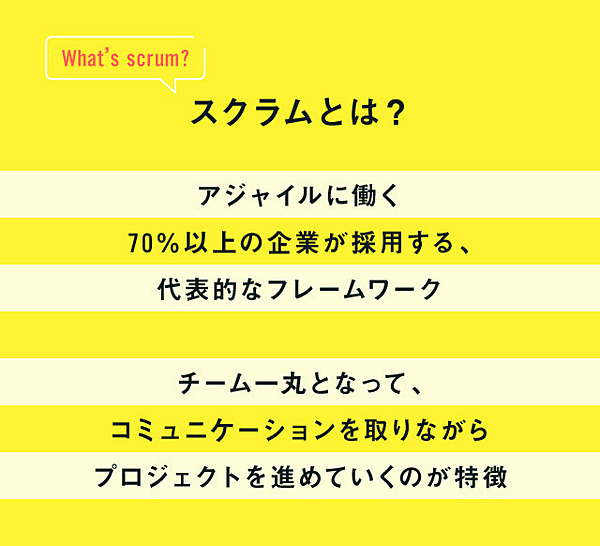

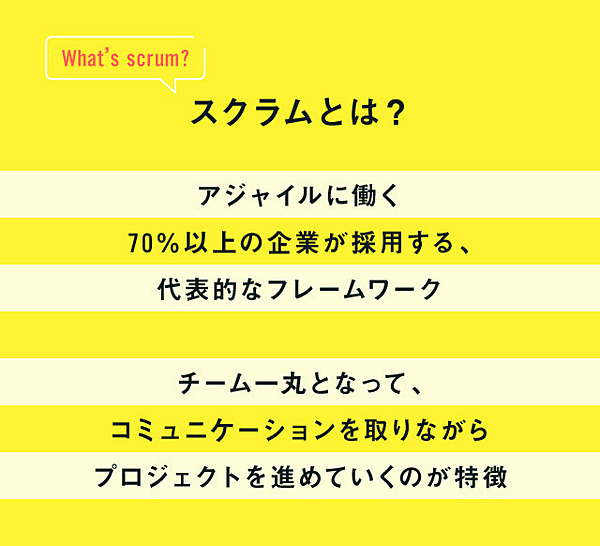

ソフトウェア開発のスピードを上げるメソッドとして、多くの人に認知されるアジャイル。しかしアジャイルはいま、ソフトウェア以外の製品企画や事業開発にも応用できるとして注目を集めている。

中でも異彩を放つ導入事例と言えるのが、飲料メーカーの代表格であり、グローバル・マーケティングカンパニーとしても名高いコカ・コーラだ。

アジャイルは、製品企画や事業開発のあり方をどう変えるか。

日本コカ・コーラ マーケティング本部 シニアマネージャーの高木正子氏に、その実践を聞いた。

- なぜコカ・コーラが、アジャイル?

- 与えられたのは、3年後の目標金額のみ

- 売り方もアジャイル

- 必要なのは、経営陣のコミット

なぜコカ・コーラが、アジャイル?

──飲料メーカーである日本コカ・コーラが、アジャイルを取り入れていたとは意外でした。いつから導入したのですか?

2019年から、導入を始めました。

対象は、コカ・コーラがシェアを獲得できていない新しいテリトリーへの進出をミッションにした、新規事業企画開発チーム。

最初は3チームから始まり、いまは5チームに増えました。それぞれのチームは6〜10人で、割合としては全社の1割程度です。

日本コカ・コーラにおいて17年のマーケティング歴を持ち、8年担当した「コカ・コーラ」ブランドにおいても多くの“世界初”の製品開発やキャンペーン開発をリード。2019年に立ち上げた「チルドアジャイル」チームにおいてスクラムマスター・マーケティングを担当し、現プロダクトオーナー。ポジティブな明るさと発想力を武器に新規事業開発を行う。

──どんな背景があったのでしょうか?

全社として大きく二つの問題意識を持っていました。

一つ目は、私たちが知見を持たない新しい領域で、市場に驚きを与える新しい価値をいかに生み出せるか。二つ目は、それをいかにスピーディーに実現できるか。

私たちには、世界で愛される「コカ・コーラ」というブランドがあり、このおいしさを間違いなくお届けするための仕組みがあります。さらに世界をリードする企業として、責任を果たすための土台もある。

それらは守り続ける必要があるのですが、既存組織の「強み」を使えないエリアに出ていくためには、組織の思考回路を変える必要がありました。

確固たるブランドがあるからこそ、まったく違う新しいことを始めるときには、社内確認・合意や綿密な市場調査に、膨大な時間がかかってしまう傾向あったのです。なかには構想から発売まで、8年かかったものもありました。

ブランドや安全性はしっかり守りつつ、新しい領域にスピーディーに挑戦するためにはどうしたらいいか。そこで、市場の変化を柔軟に取り入れ、製品の企画開発のスピードを上げるアジャイルがバチッとはまり、スクラムの導入に至りました。

──スクラムを初めて知ったとき、どんな印象を持ちましたか?

最初に経営陣から「アジャイルな働き方を導入する」と説明を受けたときは、「ソフトウェア開発から始まった手法を私たちが?」と衝撃を受けました。

ですが、話を聞けば聞くほど、「アジャイルは、私たちの製品にも有効だな」と。

特に飲料業界は、お客様ニーズの移り変わりが速い。市場調査で「いまの気分は?」と聞いた内容が、製品に反映されるのが数年後では、もう遅いのです。

だから世の中が変わる速さと合わせて、市場の反応を見ながら小さく始めて、だんだん拡大していくアジャイルの考え方は、私たちに非常に合っている。ワクワクしたのを覚えています。

与えられたのは、3年後の目標金額のみ

──スクラムを用いて、実際にどのようなステップで製品企画・開発をするのですか?

私の属する「チルドアジャイル」チームのミッションは、私たちが製品を持たないチルド飲料カテゴリー(注1)でビジネスのベースを築き、そこで勝てる製品やプラットフォームを作ることでした。

その際に与えられたのは、「2023年までにこの金額を生み出してください」という3年後の目標だけ。

その目標を達成するために、アジャイルを使って開発していくことだけが決まっていた状態です。

注1:牛乳や果汁飲料など、小売店舗納品前から10℃以下の冷蔵で温度管理される製品群。

──え、3年後の目標金額だけですか……?

そう、本当にそれだけなんです(笑)。逆に言うと、すべての意思決定は、チームに委ねられているんですね。

──そもそも、どのようなチーム構成なのでしょうか?

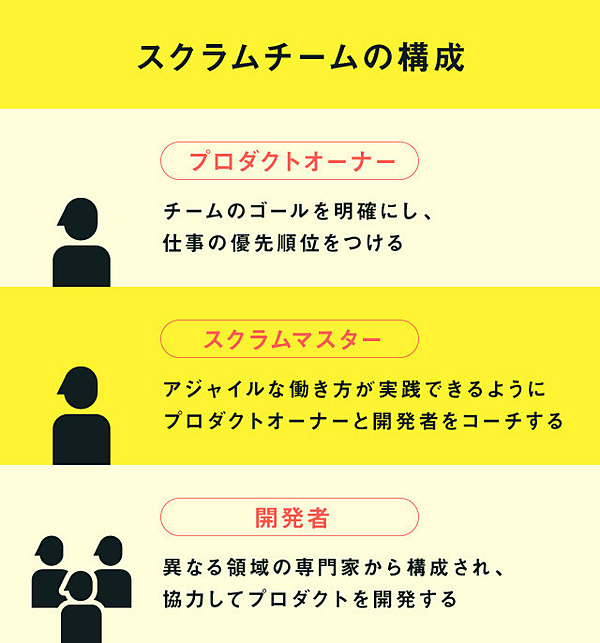

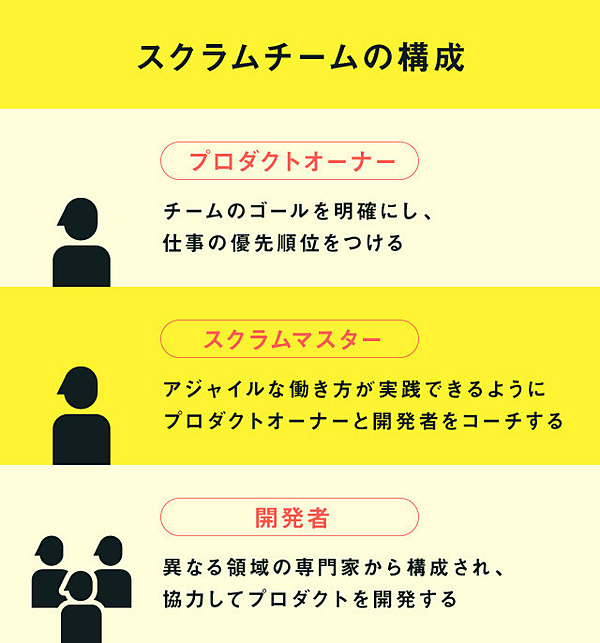

マーケティングや開発、ファイナンスや、製造設備を担当するテクニカルなど、まったく異なる部門出身のメンバーで構成されています。

スクラムの最小単位は、チーム。それぞれの領域の専門家が、別々の役割を担うのではなく、各々の強みは発揮しつつも、一丸となって一つのゴールに向かうのが、スクラム流です。

異なる専門領域の意見が交わることで、同じ職種だけで集まっていては出てこない、立体的なアイデアが組み立てられるのです。

──製品のコンセプトは、どのように定めていったのでしょうか?

私たちが戦い方を考えるときに徹底したのは、とにかく会社の外に出て、外部の人から話を聞くことでした。

私たちのチームは全員、チルドビジネスについては初心者。ですから、まずはみんなであらゆるチルド売り場に行って、どんな製品がどんな価格で、どういう位置で売られているのかを、徹底的に調査しました。

さらに流通のバイヤーさんや仕入先にも話を聞きに行って、「コカ・コーラがチルドに参入するときに、どんなことを求められていますか?」と質問攻めにしていましたね(笑)。

実際の現場で各々が肌で感じたことを持ち寄って、毎日議論。その結果、成長ポテンシャルの高い「オーツ麦ミルク」(オーツ麦という穀物から作られた植物性ミルク)を使った製品アイデアに、たどり着いたのです。

売り方もアジャイル

そうやって完成したのが、この製品。3月29日発売です。特にコロナで人々の生活や意識が大きく変わったタイミングでしたが、スピーディーに開発できたおかげで、まさにいまの時代に合った製品が作れたと自負しています。

「GO:GOOD おいしいオーツ麦ミルク」は、「なめらかプレーン」「こっくり濃いめ」「オーツカフェラテ」の3種展開。コロナ禍で拡大した「お家での気分転換の時間をちょっと贅沢に過ごしたい」「自分に合うものを選んでいきたい」という価値観を製品に反映。自分らしい“スロータイム”を過ごすための製品として、ナマケモノをキャラクターに。

売り方もアジャイルに展開する予定で、まずは関東と中部エリア(注2)に絞って販売します。市場の反応を見ながら内容をアップデートして、販売地域も拡大していければと思っています。

注2:販売エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨・静岡・新潟・愛知・岐阜・三重

チーム立ち上げから新製品発売まで、約1年。従来から考えると破格のスピードでゼロから作り上げたことに、経営陣にも本当に驚かれています。

いままでの縦割りの組織・ルールでプロジェクトを進めていたら、絶対に同じ製品にはたどり着けていなかったと思います。

──行き詰まることはなかったのでしょうか?

それはもう、壁にぶち当たってばかりでした(笑)。

製品の作り方も分からない、流通の商談先のお名前も知らない状態から始まるんです。

さらに、チルド製品は私たちがいままで扱っていた缶やPETボトル飲料とは違い、温度管理をしたものを小ロットで、毎日店舗に納品しなくてはならない。

「規模の商売」とはまったく違う商習慣に驚きながら、最初はチーム皆でネットで色々調べたり、関係者に話を聞きに行ったりしながら、一つずつ乗り越えました。

その過程を助けてくれたのは、Scrum Inc.のコーチでした。チームが立ち上げられるまで、彼女がスクラムマスターとして、チームの一員のような密度で参加してくれていたんですね。それこそ、全部のミーティングに一緒に参加してくれるくらい(笑)。

アジャイルな働き方とは何か?などの基礎から、チーム内での効果的な情報共有のやり方、課題にぶつかったときの考え方といった実践まで、彼女から都度アドバイスをもらったんです。

内向きの仕事をなるべく減らし、実際に外の売り場や関係者に話を聞きに行くべきと勧めてくれたのも、彼女でしたね。

必要なのは、経営陣のコミット

──改めて、アジャイルな働き方を円滑に取り入れられた要因を、どう考えていますか?

経営陣のコミットは、非常に大きな要因だと思いますね。

コカ・コーラではグローバルのトップも含め、会社全体として働き方や思考回路をアジャイルに変えるべきだと、頻繁に発信しています。

アジャイルを日本に取り入れる際も、日本の経営陣が同じ意識で進められるよう研修が行われました。だからこそ、私たちも安心して取り組めました。

プロジェクトを進めるなかでも、月に1度の全体の会議で進捗を報告するんです。ですがそれはあくまでも報告で、承認を求める必要はありません。

決定権はすべてチーム側にあり、プロジェクトスポンサーとすり合わせながら自分たちで進めていく。それを経営陣も公認している状態です。

むしろ通常プロセスと違うことをやればやるほど、経営陣からは「いいぞ、もっと外れてみよう!」とむしろ褒められる。そうすると楽しくて、どんどんみんなの気分も乗ってくるんです。

アジャイルは、新しいことをスピーディーに開発する手法として社内でも認知され、他のチームでも一部アジャイル手法を採用する動きも出てきています。すでに300人ほどが、スクラムの研修を受講していますね。

ここから社内にアジャイルな働き方を広げていくには、やはり経営陣がさらにコミットして、推し進めていくことがカギになると思います。

──企業全体として徐々に変わっていくためには、一過性ではなくアジャイルな働き方を続けていくことが大切です。継続するためのポイントはなんだと思いますか。

単純ですが、とにかく楽しいから続けられるんだと思います。

スクラムチームは、各部門に上から降ってきたタスクをこなすのではなく、自分たちですべてを決めるんです。自律的に働けるからこそ、仕事を自分ごとに捉えられる。それが、楽しさややりがいにつながっていると思います。

さらに、常にお客様の方を向いていられることも大きい。スクラムでは社内承認のための書類作りを最小限にします。極論「お客様に喜んでもらえるためにはどうしたらいいか」だけを考えればいい。これって、仕事のやりがいに直結しますよね。

私自身もスクラムを導入してから、本当に毎日楽しくて。実際に、スクラムを導入したチームでの社員エンゲージメント調査をしたのですが、仕事のやりがい、自分が貢献し成長していると感じられる、といった数値が軒並み上がっていました。

見たこともない課題に、チームがその名の通り「スクラム」を組んで、知恵を出し合って、呼吸を合わせて、1歩ずつ進んでいく。その一体感と達成感を経てきたスクラムチームのメンバーは、もはや家族みたいな存在。

仕事ってこんなに「幸せ感」を実感しながらできるものなのだな、と自分でも驚いています。いままでの社会人人生のなかで、いまが一番楽しいですね。

執筆:シンドウサクラ

編集:金井明日香

写真:大畑陽子

デザイン:九喜洋介