2021/3/16

なぜ課題解決には、市場調査より「想像力」が必要なのか

富士通 | NewsPicks Brand Design

日本企業や行政のDXの必要性は、声高に叫ばれてきた。しかしコロナ禍では、給付金のアナログな配布など、日本全体のDXの遅れが露呈したと言える。

その状況を打破するために、「何のための、誰のためのDXなのか」という視点に立ち返る必要がある。そう語るのは、昨年7月に新設された富士通ソーシャルデザイン事業本部の本部長を務める有山俊朗氏だ。

どうすれば、社会を真に豊かにするビジネスを創れるのか。様々な地域で、テクノロジーを使った課題解決に取り組む太田直樹氏との対談で読み解く。

INDEX

- 熱意溢れる社員の割合は、たった6%

- 市場調査より、想像力

- 必要なのは、越境人材だ

- 企業もルール作りに参加を

熱意溢れる社員の割合は、たった6%

── 太田さんは、全国各地でテクノロジーを使った地域創生の活動をしていますね。地域住民を巻き込みながら進める点がユニークですが、手応えはどうですか?

太田 住民と一緒に事業や政策を創り上げるボトムアップな手法には、非常に可能性を感じています。

ローカル x テックで、セクターを超えた事業創造を企画・運営。2015年1月から約3年間総務大臣補佐官として、地方創生とテクノロジーの政策立案に関わる。18年2月に起業し、現在も政府や自治体のDXのアドバイザーも務める。ボストンコンサルティンググループに18年在籍し、テレコム・メディア・テクノロジーのアジア地域のリーダーを務めた。

たとえば去年10月には兵庫県加古川市で、市民の政治参加を促す取り組みを始めました。

「Decidem(デシディム)」(注1)という、政策に関する意見やアイデアを市民から募り、オンラインで議論できるプラットフォームを、試験的に導入したのです。

いざ蓋を開けてみると、多くの若者が参加してくれ、10代が4割を占めています。みなさん行政の課題を自分ごとと捉えていて、すごく良い議論ができたんです。

注1:市民の声を政策につなげていくデジタルプラットフォーム。

有山 興味深い取り組みですね。たしかに高校生に面と向かって言われたら、大人も真剣に向き合わざるを得ないですよね。

1995年4月に富士通株式会社に入社し、宇宙分野でのシステム構築・データ利活用の企画/実践、また研究機関と連携し、AIやスパコン等の先端科学技術の社会実装に従事。現在は、生活者の視点から課題を発見し、「今だからこそ、未来だからこそ」の流れを汲み取り、社会と産業の再構築(リ・デザイン)を実現し続けるソーシャルデザイン事業本部を牽引している

太田 その時に実感したのが、主体性はアウトプットの質に直結するということ。

一方で日本企業の社員って、エンゲージメントが極端に低いんです。米調査会社のギャラップが2017年に公開した調査では、日本企業の「熱意あふれる社員」の割合は、わずか6%。

エンゲージメントが低いとは、会社の仕事を自分ごとと捉えられていないということ。もちろん一概には言えませんが、大きい組織では特に、上から降ってきた仕事をただ機械的にこなす、という働き方になりがちです。

社員が主体的に働けていない環境では、革新的なアイデアは出てこないでしょう。そう考えると、これは企業として真剣に向き合うべき問題だと思うのです。

有山 富士通も正直なところ、同様の課題を抱えてきました。

富士通の主力領域は、企業や行政機関向けのデジタルソリューションの提供。この領域は、案件の規模が大きく利用者の顔が見えづらいし、社員も案件を自分ごと化するのが難しい。

どうしても、作り手の理論や計画を優先する、プロダクトアウト的な発想になっている面がありました。

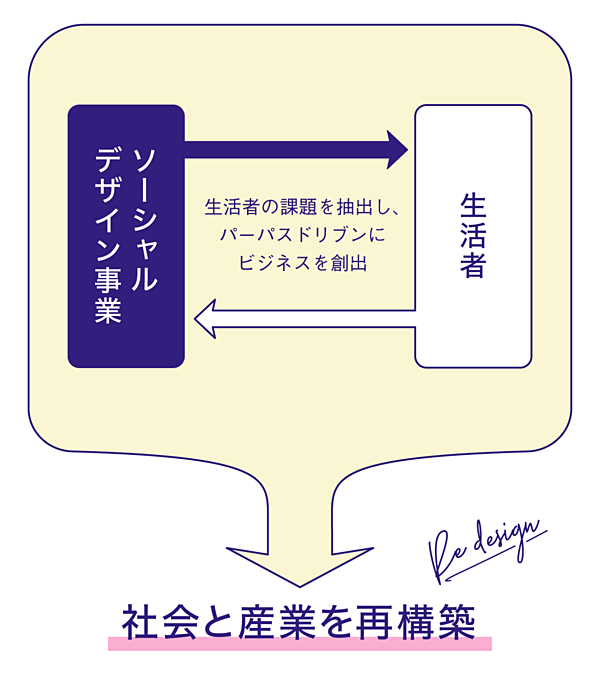

去年7月に立ち上げたソーシャルデザイン事業本部は、まさにその状況を打破しようと設立しました。

これまで複数の業種組織に分散していた人材を、社会課題を軸にソーシャルデザイン事業本部に再編成。既存のテクノロジーを活用して、社会全体を再構築(リ・デザイン)することを掲げています。

大事にしているポイントは、 企業や行政向けのビジネスでも、お客様の先のお客様、つまり「生活者の視点から」課題を解決するということ。「自分だったらこんなサービスが欲しい」というふうに、課題に主体的にコミットし、解決策をデザインするのです。

市場調査より、想像力

太田 なるほど、面白い。いまの時代に、非常にフィットした姿勢だと感じました。

現場目線で事業を創り上げていくときに効力を発揮するのが、パーパス(存在意義)ですよね。会社や事業部門として目指す方向性を示して、なぜこの事業をやるのか?どんな意義があるのか?を明示していく。

そうすることで社員自身も、「自分はどうありたいのか」「何のためにこの会社にいるのか」を自然と考えられます。

常にパーパスに立ち返ることで、世の中にあるニーズとの距離を縮められる。結果的に、社員の熱意向上にもつながるのではないでしょうか。

有山 結局、技術そのものに目的はないのですよね。だからこそソーシャルデザイン事業本部も、「何のためにやるのか」という部分は、非常に大事にしています。

太田 私が進めているウェルビーイングな街づくりの取り組みでは、アイデアを出すときは、「自分が嫌なこと」「うれしいこと」を思い浮かべるワークから始めます。

「市場分析でこういうデータがあるから〜」と頭でっかちに考え始めてしまうと、現場が求める形から、どんどん離れてしまいます。

有山 市場調査に頼りすぎるのも、危険ですよね。あくまでも市場調査は、すでに出現した事象を表面的に調べるためのもの。そこから現場の深い課題は、浮かび上がってこないと思うのです。

むしろ、私たちに必要なのは「想像力」。「私がこの立場だったら、こうしたいと思う」と、想像できる力です。個人の「こうありたい」を形にしていくことが、結果的に社会全体の「こうなりたい」につながるのではと。

必要なのは、越境人材だ

── とはいえ、生活者の課題を見つけるのは、簡単ではないはず。ソーシャルデザイン事業本部では、どのように課題を発見していくのですか?

有山 課題はいつも、会社の外にあります。ですから、会社の外から課題を見つけてこられる、「越境人材」を増やしていきたいと考えています。

そうはいっても、いきなり社員に「さあ、外に出て課題を探しましょう」と言っても、うまくいきません。

たとえば以前、各事業部からメンバーを集めて、2037年を舞台にしたSF小説を作るプロジェクトを手がけたことがあります。

富士通社員と地域住民らで作り上げた、SF小説の表紙。「理想の未来から逆算して、いまできることを考えてみよう」と、始動したプロジェクトだという。

社外の方たちも交えて一緒にストーリーを考えるのですが、社員からまずあがったのは、「自分の仕事は秘密情報だが、どこまで話していいのか?」とか「これは業務として評価されるのか?」という質問でした。

会社員という枠組みの中で、自由な発想をこんなにも阻んでしまっていたのだと、気づいた瞬間でした。

そこで私の役目として求められるのは、社員にメッセージを発信し続けることだなと。

会社として自由な発想を求めていること、そのためにどんどん社外でも活躍の場を広げてほしいことを粘り強く伝え、社員が安心して個人の才能を発揮できる「セーフティゾーン」を提供していこうと考えています。

太田 「越境人材」にとって居心地のいい会社にすることは、非常に重要だと思いますね。

いまの時代、誰もがいろいろな「自分」を持っています。それなのに、「あなたの能力は100%会社に使いなさい」と言われ、ガッチリ囲い込まれているようだと、社外にある課題にも気づけないし、やる気も上がらないですよね。

生活者の課題を見つけるために私たちが実践しているのは、「リビング・ラボ」(注2)です。会議室にこもってポストイットをペタペタ貼るのではなく、リアルな暮らしの中に入り込んで実験を繰り返しながら、問いや課題を浮かび上がらせる方法です。

そこでは、◯◯会社の△△さんという縛りはありません。シンプルに、同じまちに暮らす生活者として「ありたい姿」を考えられるんです。

注2:新しい技術やサービスの開発において、ユーザーや市民も参加する共創活動。またはその活動拠点。

企業もルール作りに参加を

太田 リビング・ラボは、実はルール作りのヒントにもなります。リビング・ラボには、産官学のような利害関係はありません。ですから肩書を外した一個人として、ルールのあり方から話し合うのです。

ときには法やレギュレーションがボトルネックになっているという側面に、ソーシャルデザイン事業本部はどう向き合っていくのですか。

有山 行政が行うルール作りには、企業として積極的に提言したいと考えています。

本来、会社にとって、ルールはビジネスを生み出すための土俵です。そこに縛られすぎるのは、本末転倒。行政も巻き込んで、一緒になってルールを整備する存在になりたいと思います。

── ソーシャルデザイン事業本部では、今後はどのような事業を創出していくのですか?

有山 街づくりから教育、働き方など様々な領域でプロジェクトが進んでいますが、ぜひ推進したいものに、「データポータビリティ」の実現があります。

データポータビリティとは、直訳すると「持ち運び可能なデータ」。企業や行政が収集・蓄積した個人情報を本人の意思でいつでも引き出し、他のサービスでも使えるようにする、ということです。

いま、みなさんが初めてかかる病院に行ったら、薬のアレルギーや身長体重などを記入しますよね。でもあれって、冷静に考えると人生で何回書かされているんだ、という(笑)。

Getty Images / metamorworks

そこで私たちが構想しているのは、処方箋や電子カルテ、生体情報もすべてブロックチェーンでつなげて、病気の治療や予防にも使えるライフログにすること。そのデータを自分の意思で活用することにより、自分に合う薬を見つけることもできる。そんな未来を構想しています。

太田 共感します。そこでも生活者視点は、非常に大事になりますよね。特に個人情報はセンシティブな情報ですから、急に「みなさんの情報をプラットフォーム上に登録しますよ」と言えば、怖がられてしまう。

そういった際に、生活者のみなさんさんと一緒に「データをどんなふうに使えたら便利だろうか?」と議論していく。そうすることで、現場に寄り添った仕組みになっていくと思うのです。

とはいえ、データポータビリティをはじめ、社会の構造を再構築するような事業には、様々な障壁があります。どのように目標実現に向けて、進んでいくのでしょうか。

有山 3年で投資を回収できるような世界ではないことは、覚悟しています。10年先を見据えて、設計していかねばならないと。

そんな長距離走を走り抜くためにも、個々の成果を社内外に丁寧に発信することが、まずは私のミッションです。「この地域の人たちとこんな議論をして、こんな課題が見えてきました」と。

そんな小さなことが、と思われるかもしれませんが、その積み重ねが社員に安心感を与え、チャレンジする意欲やエンゲージメントを高めてくれると信じています。

太田 誤解を恐れずに言えば、昔から富士通という会社には、「野武士集団」というイメージを持っています。“良い意味で”自由に野に放たれているような社員が多くて、私が理事を務めているCode for Japan(注3)に参加してくれている人も多いんですよ。

もともと越境人材が豊富ですから、事業部門としてのパーパスが示され、セーフティゾーンが整うことで、ガラリと雰囲気が変わるかもしれませんね。ソーシャルデザイン事業本部が、これから社会にどんなインパクトをもたらすのか、非常に楽しみです。

注3:市民が主体となって自分たちの街の課題を技術で解決するコミュニティ作りの支援や、自治体への民間人材派遣などの事業に取り組む非営利団体。

編集:金井明日香

撮影:後藤渉

デザイン:Seisakujo

撮影:後藤渉

デザイン:Seisakujo

富士通 | NewsPicks Brand Design