2021/3/15

【岡田武史×松江英夫】両極化の時代に生き残る“3つの条件”とは

NewsPicks, Inc. Brand Design Senior Editor

コロナ禍であらゆるイベントが制限を余儀なくされ、多くのスポーツビジネスは苦境に追い込まれた。Jリーグでは全56クラブの約8割が赤字で、約4割が債務超過の危機に立たされる中で、岡田武史元日本代表監督がオーナー兼会長として経営を指揮するFC今治は、J3昇格1年目を黒字着地で締めくくる見込みだ。

「心の豊かさ」を企業理念に掲げ、サッカーにとどまらないクラブ経営を模索する岡田氏と、FC今治のソーシャルインパクトパートナーとして伴走するデロイトトーマツ グループの松江英夫CSO(戦略担当執行役)が、激変する時代の中で生き残る企業の条件について語った。

- 今治の街に、自信と活気が戻ってきた

- 「グローバル化」「デジタル化」「ソーシャル化」で両極化が進行する

- 両極化の時代を生き残る“3つの条件”

- 社会が危機に直面する時、スポーツにできることとは

今治の街に、自信と活気が戻ってきた

松江 2020年はFC今治がJリーグに昇格した最初のシーズンとなりましたが、コロナ禍で開幕が3カ月延期となる波乱の幕開けでした。予期せぬことが続いて大変だったでしょう。

岡田 「このまま1試合もできずに、シーズンが終わってしまうかもしれない」と覚悟もしましたし、こうした状況でスポーツは社会に何ができるのか、改めて考えさせられたシーズンでもありました。

松江 岡田さんは2014年からFC今治のオーナーとして、クラブ経営にとどまらない地方創生に取り組んでこられましたね。この6年間で、どのような手ごたえを感じていますか。

岡田 今治に来たばかりのころは、「こんな田舎にやってきて何をするつもりなんだ」「どうせすぐに東京に帰るんだろう」といった目で見られていましたね。駅でビラを配ったり、自分の車にポスターを貼って走ったりしても、なかなか受け入れてもらえません。

一方で若者は流出し、街はシャッター商店街で人がいない。地元の人たちも、自信を失っているように見えました。

それでも去年ぐらいから、明らかな変化が見えてきた。「今治は変われるかもしれない」「ひょっとしたらいけるかもしれない」という空気が生まれ、FC今治に期待を寄せてくれる声も高まってきました。少しずつですが、街や人々が活気づいてきた気がしているんです。

松江 どんなふうに変わってきたのですか。

岡田 現在J3のFC今治がJ2に昇格するには新しいスタジアムの整備が必要で、当社では今治市に用地の無償貸与をお願いしていました。

以前であれば「民間企業に無償貸与なんてありえない」と、とりつく島もなかったのに、2019年の市議会では1人を除く全員の賛成で可決されたんです。「反対したら次の選挙に落ちちゃうよ(笑)」なんて声も聞こえてきたほどです。

地元の人同士でサッカーの話をする機会も増えたとよく言われますし、市民の方からの寄付も増えています。

毎年寄付を続けてくださる年配の女性は、「FC今治の活躍が私の生きがいになりました」と、昨年はそれ以上の多額の寄付を寄せてくださいました。

こうした一つひとつの出来事に、FC今治に寄せられる期待が大きくなっているのを実感しています。

松江 潮目が変わったきっかけがあったのでしょうか。

岡田 やはりJリーグに昇格できたのが大きかったでしょうね。多くの人は地元のチームにそんな大それたことができるわけないと冷めた目で見ていたと思いますが、少しずつではあっても着実に前進し、結果を出してきました。

ある人が「重い石ほど動かすのは大変だが、動き始めたら止まらない」と言っていましたが、まさに今、重かった市民の気持ちが大きく動き出したと感じています。

「グローバル化」「デジタル化」「ソーシャル化」で両極化が進行する

松江 FC今治はスポーツにとどまらない地方創生や持続可能な社会づくりを目指している点で当社のビジョンと共通しています。

2015年からデロイト トーマツ コンサルティングがパートナーとして、2017年からは次世代の社会づくりを共に進める「ソーシャルインパクトパートナー」として応援させていただき、2020シーズンからはグループ全体でパートナー企業となることができました。

今後は岡田さんと一緒に、ADXO(エリア・デジタルトランスフォーメーション・オーガナイゼーション)という取り組みに挑戦したいと思っているんです。

DXで地方創生といっても、散発的な取り組みがいくつあってもなかなか大きなパワーにはならないので、それらをつなげるハブが必要です。

今治では岡田さんを中心にさまざまなコンテンツやアイデア、ネットワークがあるので、これをコアにADXOを実現できれば大きな力が生まれるはずです。

岡田 ありがとうございます。確かに地方創生にDXは不可欠ですが、それを通して人の気持ちを変えていくのが一番重要だと思っています。

たとえば、仕事がないことは若者が流出する大きな理由のひとつですが、仕事を用意したからといってそれだけでは帰ってこない。地域に対する自信とプライドを取り戻す必要があるんです。

松江 おっしゃる通りです。 2020年はデロイト トーマツがデータ分析などでお手伝いさせていただいたFC今治の観戦体験向上プロジェクトで、成果をあげることができましたね。DXを活用して地元の人たちを元気にできる余地は、まだたくさんあると思います。

岡田 これまで、お客さんに喜んでもらうには、良い試合をすることがすべてだと思っていました。

しかし、デロイト トーマツの皆さんと取り組んできた観戦体験向上プロジェクトでは、試合の開催を知る瞬間からチケット購入、スタジアムまでの道のり、到着してから試合開始までの時間、そして試合後の選手との交流、翌日に試合結果のニュースをチェックするまでの間にさまざまな体験があり、そのすべてが満足度に大きな影響を与えていることがわかりました。

楽しんでもらうために当社ができることがたくさんあるとわかったことは、大きな発見です。

コロナ禍ではリアルでお会いする回数が減りましたが、地元の子どもたちへの環境教育に一緒に取り組めたという収穫もありました。

松江 コロナ禍で人々の暮らしや価値観の変化が加速しましたが、当社ではこの状況を「両極化の時代」と表現しています。

よく似た言葉に「二極化」がありますが、これは中庸にあるものが対極に分かれていった意味合いが強いのに対し、「両極化」はもともとある対極のものが力を増してきたという、より強い意味合いで使っています。

コロナ禍では「不要不急」を避けることが求められましたが、そうなると本当に必要なものだけが残ります。真逆にあるものが、両方残っていたりもするのですよ。

岡田 具体的にどういうことでしょうか。

松江 わかりやすい例でいえば、一気にリモートワークに舵を切った組織は、リモートワークのメリットを享受したと同時に、同じ場に集まるからこそ可能になることも発見し、リアルの価値も再認識しました。

リモートをベースにしながらも、明確な目的をもってリアルに集まる場を設けるようになっています。

こうした「両極化」の動きは、今後は主に「グローバル化」「デジタル化」「ソーシャル化」の領域で進行していくと考えます。

たとえば、これまでグローバリゼーションの先頭を走っていた米国で、4年前に突然保護主義や自国再優先の政権が登場しましたが、それでグローバル化が止まることはありませんでしたよね。

デジタル化でいえば、GAFAに代表されるプラットフォーマーは今後も影響力を強めていくでしょうが、その一方で個人のプライバシーやデータ活用の是非も真剣に議論されるようになっています。

ソーシャルに関しても同様で、少し前までは株主価値と経済価値をどう高めていくかが企業の最重要課題だったのが、少しずつSDGsやESGといったキーワードが注目され始め、コロナ禍で一気にそのプレゼンスを高めました。

それでも、業績やROEが軽視されることはなく、相反するけれど両方重要だという考えが共通認識となっています。

両極化の時代を生き残る“3つの条件”

岡田 当社は私がオーナーとなってから一貫して、「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」という企業理念を掲げてきました。

企業としては当然、利益を上げていかなければなりませんし、物の豊かさと心の豊かさは相反することもあります。

先輩方からは「そんな甘い経営をしていてはダメだ」と言われることもありましたが、企業理念を飛び越えて利益を取りに行くようなことはしないという信念でやってきました。

2020年シーズンはコロナ禍の影響でJリーグの8割ほどのチームが最終赤字となりました。その中で当社が黒字を維持できたのは、スポンサーが踏ん張ってくださったことと、寄付が集まっていることが大きい。

当社の理念に共感してくださる方たちが支えてくださったことで、私たちの取り組みは間違っていなかったのだと思えました。

松江 「心の豊かさ」を企業理念に掲げながら経済価値も高められていることは、両極化の時代の成功例のひとつではないでしょうか。

岡田 私は6年前に企業経営を始めたころはBSもPLも読めず、門外漢である自分がゼロからスタートすることの難しさに苦しみましたが、今も迷うことだらけです。企業がこれからの時代を生き残っていくには、どんなことが必要なのでしょうか。

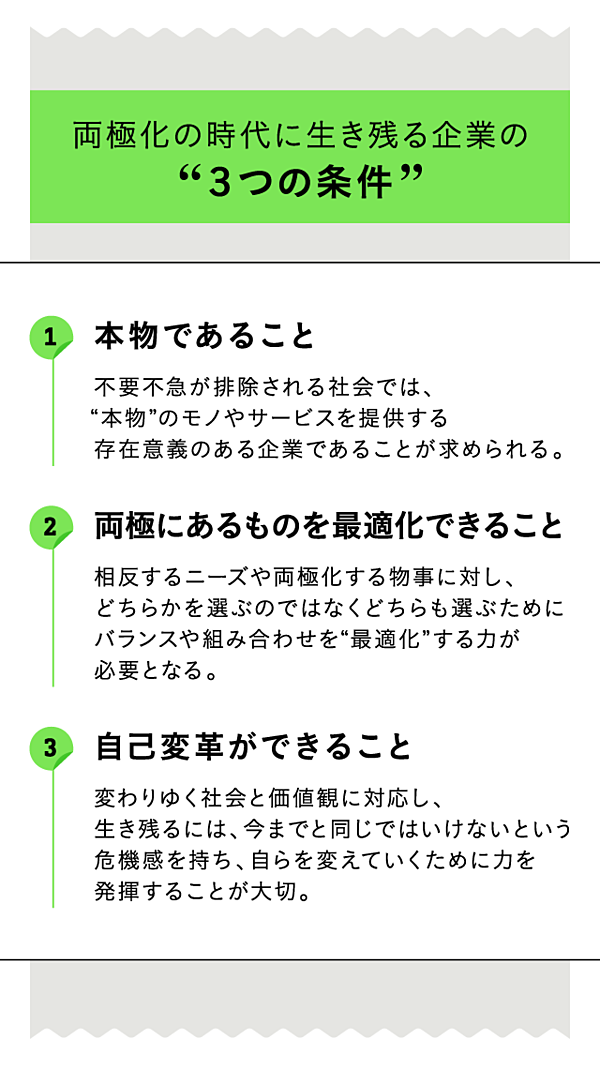

松江 両極化の時代に企業が意識しなければならない条件は3つあると考えています。

その第一が、「本物かどうか」。不要不急が排除される今、既存の商品やサービスが本当に必要なものなのか、さらには企業自体が社会に求められているか、その存在意義について問い直す必要性に迫られています。

そして、本物しか生き残れない時代には両極の相反するニーズが浮かび上がってきます。これは、「リモートかリアルか」「米国と中国のどちらにつくか」という問題と同様に、単純にどちらかを選べばいいものではありません。こうしたある種の矛盾の中で、「どう最適化するか」が第二の条件となります。

これらの条件は、今までと同じことをやっているだけでは満たすことができません。

すでにこうした危機感を共有する企業からは、政府が推進するDXはもちろん、事業構成を作り変えるポートフォリオ・トランスフォーメーション、事業を通して脱炭素社会に貢献するグリーン・トランスフォーメーション、そして企業のしくみそのものを作り変えるコーポレート・トランスフォーメーションといった、根本的な改革にかかわる相談をいただくことが増えています。

こうして自らを大きく変えていこうとする「自己変革力」は、生き残るための第三の条件になるでしょう。

岡田 これまでぼんやりと意識していたことを、きれいに整理していただいた気がします。サッカーの試合でも、今はVRで360度カメラの映像を配信することが可能になっています。

スタジアムまで足を運ぶのは大変なので自宅でVR観戦したいという声が高まる一方で、スタジアムで他の観客や選手とリアルな感動を共有したいというニーズも当然根強く、私たちは対極にあるこれらのニーズに応えていかなければなりません。

その一方で、教育や健康などサッカーにとどまらない新しい事業を模索し、「心の豊かさ」を企業理念とする当社の存在価値を際立たせるための最適化についても、心を砕いてきました。

松江 すでに若い世代は、働き手としても消費者としても、こうしたことを意識して企業を選別し始めています。周知の通り、優秀な若手人材は取り合いになっている状態ですが、彼らは就職先を選ぶ際、企業理念だけでなく実践が伴っているかをしっかり見ています。

当社でも、「デロイト トーマツは社会に価値を提供できているのか」と厳しく問う声は主に若手社員から上がってきますし、この世代が変革を進めていくのではないかと感じます。

岡田 同感です。当社にも、一流大学を出て大企業に勤めるいわゆる若手エリートが、「スポーツを通した地域創生に携わりたい」と好待遇を捨てて入社してくれる例がたくさんあります。

僕が若いころは自分の生活だけで必死だった記憶がありますが、今の若い世代は社会的な視野を持って自分に何ができるかを問い続ける人が多い。

こうして当社の理念に共感して集まってくれる人たちと一緒に、どんな価値を生み出していくべきかと考えるとき、企業経営とスポーツの監督は共通するところが多いなと感じます。

企業の仕事はヒト、モノ、カネというリソースを活用して価値を生み出すことですが、お金もモノも後からついてくるものであり、結局は人がすべてなんです。

どんなに優秀な人がそろっていてもマネジメントに難があれば力を発揮できないし、多様な人材が同じ目標に向かって力を合わせていくところも、チーム作りと同じです。

松江 何を目標に仕事をするかはとても重要で、それが経済価値だけだと従業員はついてきません。

当グループは、自らのAspiration(ありたい姿)として「経済社会の変革のカタリスト(触媒)」になることを標榜しています。

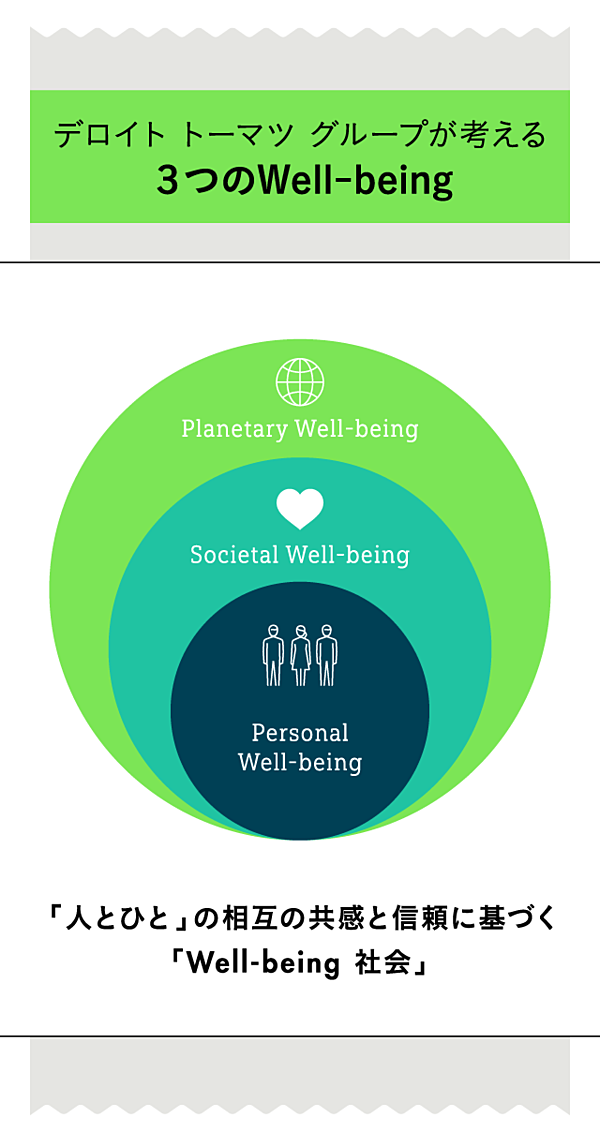

最近では、さらに一歩進めて、変革の先に目指すべき社会の姿を、”Well-being” をキーワードにして具体化しようという試みを本格化しています。

この言葉は最近、さまざまな場面で使われるようになっていますが、当社では「人とひと」の相互の共感と信頼に基づく「Well-being社会」をスローガンとして掲げました。

一人ひとりのパーソナルなWell-beingが核となり、その周りに社会とのWell-being、さらにその外側に地球環境があります。

Well-beingは幸福な状態と訳されることが多いのですが、精神的にも身体的にも社会的にも幸福であるためには、この3つのレイヤーで持続可能な豊かさが確立されている必要があるからです。

岡田 そのスローガン、いいですね。コロナ禍では当社の社員やスポーツにかかわる人たちから、「スポーツは社会の役に立てないのではないか」という絶望の声が上がったこともありました。

確かに生きるか死ぬかという切羽詰まった状況で、スポーツや文化が社会に対して貢献できることはほぼありません。でも、そこから少し事態が改善して心に余裕が出てきたとき、人が生きていくためには文化が必要なんです。

社会が危機に直面する時、スポーツにできることとは

松江 ドイツの文化大臣のスピーチの中にも、「アーティストは人々の生命維持装置」という発言がありましたね。

岡田 私がこれを実感したのは、東日本大震災の時です。野外経験の豊富な若い仲間たちがすぐに現地入りするというので同伴したかったけれど、「岡田さんはボランティアどころか足手まといになる」と言われて諦めました。

彼らの言う通り、非常時に自給自足できない人間が行っても迷惑だからです。それでも10日ほど経ったころ、「来てほしい避難所がある」と連絡を受けたので、協会のサッカーボールや用意できるものを車いっぱいに詰め込んで現地に向かいました。

被災者の方たちと一緒に写真を撮ったり、持ち物にサインしたりすると喜んではくれましたが、まあうわべだけです。そりゃそうですよね、家が流されたり家族を失ったりした人たちが、私の励ましぐらいで癒されるはずもない。

ただ、せっかくボールを持ってきたので、空いているグラウンドに子どもたちを集めてサッカーをすることにしました。こんな風にボールを追いかけるのは久しぶりだったのか子どもたちは大はしゃぎで、歓声を聞きつけた避難所の大人たちが続々と集まってきました。

すると、子どもたちを取り囲む大人たちから、自然と笑みがこぼれだしたんです。私がサインした時とは全く違う、本物の笑顔でした。

このとき思ったのは、人間の生きる希望は子どもの笑顔だということです。

生活を立て直すには永田町や霞が関の人たちに知恵を絞ってもらう必要があるでしょうが、絶望の淵にあって今日この時を生きる勇気を絞り出すためには、目の前に希望が必要です。

社会が危機に直面するときも決してスポーツは無力ではないし、僕らにしかできない使命があると思っています。

松江 心からの笑顔は、狙ってつくれるものではありません。政策ではもちろんですし、経済活動で良いモノやサービスを提供して満足は届けられても、心からの笑顔を引き出すのは簡単ではない。

でもスポーツはごく自然にそれができるし、人の心を大きく動かす力がある。困難に直面する社会にも、生きる勇気とWell-beingを提供できるソーシャルインパクトパートナーとして、新しいシーズンも共に歩んでいきたいですね。

執筆:森田悦子

編集:奈良岡崇子

写真:大畑陽子

デザイン:月森恭助