2021/2/24

【感性は強み】ビジネスパーソンが行くべき「アートの聖地」は瀬戸内海に

NewsPicks Inc. brand design, editor

「アートの聖地」として名高い、瀬戸内海に浮かぶ小さな島を知っているだろうか。

世界中から人々が集まるばかりでなく、実は著名な経営者やビジネスリーダーにも数多くのファンがいる。

それが世界中からトップレベルの作品が集まる、面積8平方キロメートル、人口が約3000人の島、直島だ。

草間彌生『南瓜』、写真:安斎重男

世界で最も有名な旅行ガイドブックである「Lonely Planet」の日本版でも、 「日本で行くべき推薦の目的地」として、京都・東京・奈良に次ぐ4番目に直島が紹介された。

アート好きにおすすめというだけでなく、「新しい価値を求めるビジネスリーダーにも、この島を訪れる体験は貴重なものになる」と、直島に足繁く訪れる識者は語る。

「絶対に行った方がいい」(木川瑞季氏)

「経営者から見ても、こんなにぜいたくで無謀な美術館は他にない」(篠塚孝哉氏)

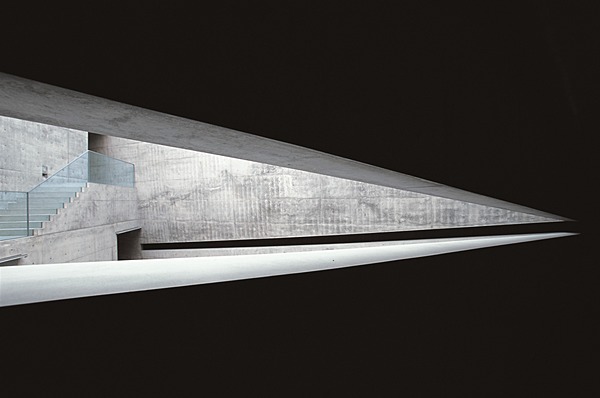

地中美術館、写真:藤塚光政

なぜ直島なのか。

多忙な中でも足繁く通う理由とは、直島でしかできない体験とは何か。

直島に魅せられた2人のビジネスリーダーに聞いた。

「絶対に行った方がいい」

直島に引かれる理由は何か。

オアシスティーラウンジ代表取締役の木川瑞季氏は、「絶対に行った方がいい。直島での体験は他とは違う素晴らしさだ」と熱を込めて語る。

「まず、アートの質と量が違います。

世界中のトップアーティストの作品が集まり、その多くは島に置くために作られたものです。都内で見られる作品と異なり、そこでしか見られないものばかり。

李禹煥『関係項-合図』(2010)、写真:山本糾

しかも、作品は島全体に点在し、銭湯や民家の壁など町中にあふれて島民のコミュニティにも根付いています。

そこにあるアートの個性やそこに至るまでの高揚感は、他の旅先では味わえません」

「私が初めて訪れたのは2014年の冬です。ずっと働いていたコンサルティング企業から転職し、初めて飲食の世界に飛び込んだ本当に忙しい1年でした。

12月まで必死に働いてやっと仕事を納め、少し旅行に行って自分を振り返りたいと考えたときに旅先に選んだのが直島でした。

周囲の島々も個性的で、今思い返しても素晴らしい体験でした」

写真:田中まこと

「あんな場所は他にない」と話すのが、旅行検索サイト「Relux」を運営してきた篠塚孝哉氏だ。

世界中の観光地を見てきた篠塚氏だが、これまでに5回も直島を訪れたという。

「世界中に素晴らしい美術館はたくさんありますが、それと一線を画します。美術館が建っているというより、もはや島全体が美術館のよう。

地中に美術館を埋めたり民家も巻き込んだりと、コミュニティまで含めたすべてが完璧にデザインされていると感じます。日本中を見ても唯一無二の場所です。

他の場所でまねしようとしても、そう簡単には再現できないでしょう。事業モデルとしてはまったく合理的でなく、よく実現できたなと感じます(笑)」

直島の作品は、絵画や彫刻のように持ち出せる作品を所蔵者から借りて展示する巡回展示とは異なり、恒久的に設置されてその場所でしか見られないものが多い。

住宅街の中に美術作品として建てられた銭湯(直島銭湯「I♥湯」)は普段から島民に利用され、古い家屋をアーティストが作品に生まれ変わらせたり(家プロジェクト)と、島民の生活にまでアートが入り込んでいる。

大竹伸朗『直島銭湯「I♥湯」』(2009)、写真:渡邉修

そして特徴的なのが、そうした作品の多くが「サイトスペシフィック・ワーク」、つまり特定の場所に存在するために制作された美術作品であることだ。

固有の場所の景観や、歴史的な背景などを活かすことで、単なる作品以上の唯一の価値を持つことになる。

直島でしかできない展示

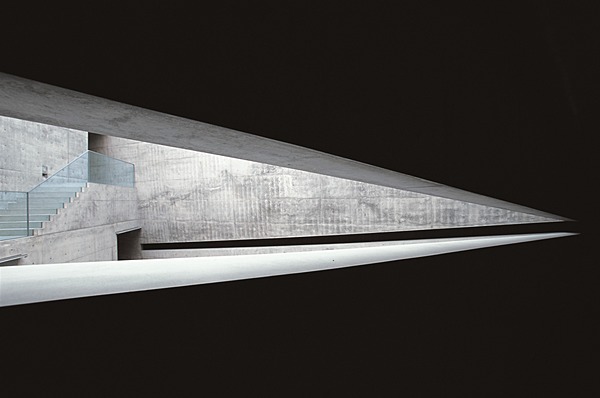

たとえば「サイトスペシフィック・ワーク」の例として、建築家・安藤忠雄氏が設計した「地中美術館」がある。

地中美術館、写真:大沢誠一

その名の通り、瀬戸内の美しい景観を損ねないため、美術館が地中に埋まるように設計されたものだ。

上空から見下ろすと、山肌に三角形や四角形など展示室の形が分かる。

はじめからアーティストや作品を起点に設計されており、それぞれの作品はすべて恒久展示されている。

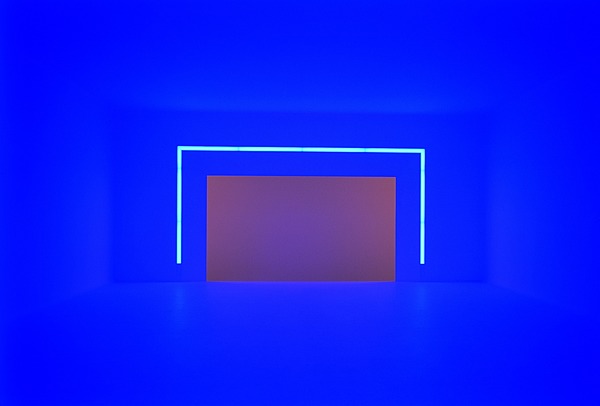

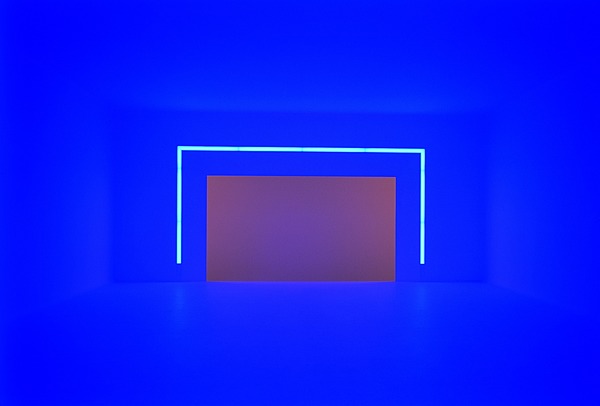

ジェームズ・タレル『オープン・スカイ』(2004)、写真:畠山直哉

天井がくりぬかれたジェームズ・タレルの「オープン・スカイ」は、昼間と夕方には異なる姿を見せる。

モネの「睡蓮」を展示するために設計されたクロード・モネ室では、白い大理石の床に光が降り注ぎ、まるで水の底にいるかのような印象を与える。

展示室に人工の照明はなく、地上から注ぐ自然光のみが作品を照らしているのだ。

クロード・モネ室、写真:畠山直哉

篠塚氏は直島に行くと、必ず地中美術館を訪れるという。

「どの作品も好きですが、やはり地中美術館の睡蓮の展示室に入ったときの衝撃と、ジェームズ・タレルの作品は強烈でした。

もともと特にアート好きというわけではなかったんですが、あまりに印象的で、『アートっておもしろいかも』と思ったんです。

ジェームズ・タレル『オープン・フィールド』、写真:松岡満男

地中美術館は、僕にとってアートを楽しむきっかけをくれたルーツの場所です。

いつ訪れても、帰ってきたなと感じます。思い出すとまた行きたくなってしまいますね(笑)」

直島でのアート体験を通じて、木川氏も「その場所に行くことが価値になる、と痛感した」と語る。

「特に地中美術館のウォルター・デ・マリアの作品には圧倒されました。すごかった。ここにあるべきものとしてつくられていて、それを体験しに行くことの価値を感じました。

ウォルター・デ・マリア『タイム/タイムレス/ノー・タイム』(2004)、写真:Michael Kellough

作家のことを知った上で行っても楽しめるけど、全部を知らなくてもいい。

世界のトップレベルのアーティストが、その場所を訪れ、そこに置くために作品を作っている。まさにその空間で自分も作品を鑑賞し体感したというのが、その後の自分の生活の中で価値になっていくと感じます」

地中美術館のチケットセンターから入り口までのアプローチには、クロード・モネが自ら造園したジヴェルニーの庭に植えていたとされる植物をベースに、約200種類の草花や樹木から構成される庭園「地中の庭」がある(写真:安西ちまり)

「最初は意味が分からなかった」

ひと目見てすぐ理解できる作品ばかりではなかった、という木川氏は「だからこそおもしろい」と語る。

「アートはそもそも正解がなく、その作品に対峙して考えること自体がおもしろい。分析や理解ではなく心から素直に感じることで、強く印象に残るんです。

それに、鑑賞する人やタイミングによっても、受け取る印象がまったく違いますよね。

たとえば私が今もう一度行きたいのが李禹煥(リ・ウファン)美術館。敷地に入っても、一見すると鉄や石のオブジェがただ芝生に置いてあるだけのように見えるんです。

李禹煥美術館、写真:山本糾

実は最初に見た時にはあまり分からなかったというか、『ああ、こういうものもあるんだ』みたいな感じで見ていたんですけど(笑)。

たまたま2019年にフランスに行った時に李禹煥の絵画を見て、それがものすごく刺さって『そうか、直島で見たあの人だ』と思い出したんです。

また改めて、彼の作品に会いに行きたい。今見たら、また違う気持ちになると思います」

李禹煥の個人美術館は直島にしかない。ほかにも、海に面して置かれた草間彌生の作品(「赤かぼちゃ」「南瓜」)など、国内外で活躍するアーティストが作品を設置している。

なぜ「アートの島」になれたのか

直島が「アートの島」に変わり始めたのは1989年のことだ。

島の南側をベースに始まった直島国際キャンプ場から、ベネッセアートサイト直島の活動がスタートした。

1992年に開館したベネッセハウスは、安藤忠雄氏が設計した4つの棟から成る宿泊施設で、特に「ミュージアム」は美術館を併設した希有な施設だ。

篠塚氏はこの「ベネッセハウス ミュージアム」にも訪れ、宿泊したと言う。

ベネッセハウス ミュージアム

「美術館に泊まる経験なんて、ここでしかできません。客室にも作品が飾られ、夜にはひっそりと美術館を独り占めできる。

まるで直島の心臓部にいられるような、わくわくする心地よさがありました」

さらに、直島において20年間以上にわたって継続してきたこのアートプロジェクトは、2010年から「瀬戸内国際芸術祭」開催の契機となった。

芸術祭の期間中には、それぞれの島の固有性を生かした作品やプロジェクトが展開されている。

「非合理」が突き抜けた価値を生む

現代アートの島として価値を確立した直島は、「他の場所ではまねできない」と語る篠塚氏。その背景には「合理性から逸脱した異様さ」があると分析する。

「最近はビジネスの文脈でアートが語られることも増えましたが、そもそもアートは経済合理性とはかけ離れているからこそおもしろいんですよね。

こう考えはじめたきっかけに、サグラダ・ファミリアでの体験があります。

サグラダ・ファミリア(2016年、herraez/iStock)

あんなに狭い土地に、莫大な資金を投入して、しかもまだ完成していない。

バルセロナであの1カ所だけを何百年もずっとアップデートし続けているのを目の当たりにして、経済的な合理性を超越した何かというものはやっぱり人を惹き付ける魅力があると気がついたんです。

直島に話を戻すと、小さな島に資金を投じて美術館を地中に作る、美術作品として銭湯を作るなんて、事業計画としたらありえない。

経済合理性を無視したプロジェクトに踏み切れたからこそ、唯一無二の個性が生まれたのではないでしょうか。

地中美術館、写真:松岡満男

ビジネス、たとえば事業計画を考えてみても、合理性も大事なのですが、全員が合理性だけを追い求めると、結局平均に並んでしまいエッジが立ちません。

僕がReluxを立ち上げた際も、始めたときは合理的ではなかったわけです。じゃらんや楽天も一休もあるのに、なんでレッドオーシャンの新規事業に挑むの?と。

でも、僕らはそこに価値があると信じて、いったん合理性を無視してみた。理想を目指して必死に手を動かしてプロダクトを作り、結果的にはきちんと利用者数も伸びていきました。

突出する価値を生み出すというのは、結局そういうことだと思うんです。これまでイノベーションとされてきたものも、きっと始めた瞬間は合理的意思決定じゃなかったはず。

僕はビジネスの世界でそれを痛感しましたが、アートと密接にリンクしている話だと感じています」

不便だからこそ、他ではまねできない

合理性から離れたグランドデザインが、直島の価値を生んでいる。

しかし実際のところ、東京からは飛行機やバス、フェリーを乗り継いでやっと到着する小さな島だ。

宮浦港に到着したフェリー「なおしま」号(写真:安西ちまり)

旅先としてはアクセスが悪く、美術館も点在し移動に時間がかかる。それにもかかわらず、なぜ直島は世界中の人々を魅了できるのか。

篠塚氏は、「むしろこの不便さによって直島の価値を守っている」と語る。

「誰もが行きやすい場所だと、人であふれて直島の良さを損ねてしまう。作品や体験価値を保てなくなってしまいます。

家プロジェクト「角屋」

宮島達男『Sea of Time ’98』、写真:鈴木研一

逆説的ですが、日本の観光資産の中で価値を感じる場所、素晴らしいなと思う場所の特徴は、すべて都心からのアクセスが不便だということです。

観光エリアでよく課題になるのが劣化や風化ですが、これは不便を解消しようと合理性が働いた結果起こってしまいます。

行きやすく滞在しやすいよう開発していくと、どこも同じようなホテルや娯楽施設が乱立し、陳腐化してしまう。

しかしきちんとチームがいて、コミュニティがうまく回っている観光地は劣化せず、熟成していくことができると感じます。

ANDO MUSEUM、写真:山本糾

直島では特に、ハードを作り込みながらソフトもアップデートがされている。だから古いのがカッコいいし、新しいものも常に受け入れられるんじゃないでしょうか。まさに新旧が混ざり、エッジのある価値がデザインされている島ですよね」

木川氏は「予測不可能な場所への旅は、やり遂げた感があって楽しい」と話す。

「わざわざ交通の便が悪い直島を選んだのは、予測不可能な場所に行きたかったから。

当時は、まわりの環境が変化したタイミングでもあり、バケーションというよりもちょっと冒険できる場所、直行便で行けない場所を選びたかったんです。

フェリーを乗り継いで近くの島を巡るのも楽しかったですし、手間をかけることで旅への思い入れも強まります」

豊島美術館のそばから瀬戸内海を望む(写真:安西ちまり)

「正解のないもの」に対峙せよ

アーティストと場所、作品とコミュニティが混ざり合い共存する直島では、まちを歩いているだけでアートに出会う。偶然迷った道やふと入った店で、知らず知らずのうちにアートに触れていることもある。

ビジネスパーソンがアートに触れるというと、「何か学びとらなくては、得なくては」とハードルを高く感じる人もいるだろう。

しかし木川氏は、「音楽に触れるように、自分の好き嫌いだけで作品を見てもいいのではないか」と話す。

「普段音楽を聴くときって、難しく考えずに、聴いていて楽しくなったり、その時の気分にぴったりだと感じるものを聴きますよね。アートもそんなふうに、好きなように楽しめばいいと思います。

たくさんの作品に触れるほど、きっと自然に好き嫌いが分かるはず。学びとろうとしなくていいんです」

家プロジェクト「碁会所」

須田悦弘『碁会所』、写真:渡邉修

そうしてたくさんのアートに触れることで得られるのは、知識や自分なりの感性だけではない。ビジネスパーソンとしてアートに触れる意味について、改めて価値を再確認したという。

「私はアートを通して、正解がないものに対峙すること、感情を動かされる体験をすることが重要だと感じています。

今は情報があふれていて、誰もが正解を人から聞いて早く求めたがるじゃないですか。ハックを学んで、ショートカットしてビジネスで成功したい、と。

でも結局、ロジックだけでは人の心やチームは動かないんです。

このプロジェクトについて何を思う? あなたが達成したいことって何だろう? という答えのない対話を繰り返したり、自分の心からの言葉で伝えたりと、感情を動かさなければ人は動きません。

家プロジェクト「石橋」

千住博『The Falls』、写真:渡邉修

論理的な正解だけを求めるのではなくて、自分の心で感じることは、作品を鑑賞することでも養われますよね。

特に今は本当に価値がガラッと変わり、何が正解か誰も分からない。そんな中でアートを通して、素直に感じ考えることは大切だと感じます。

そして、アートは感情を動かすエネルギーがあるものだと思っていて。会社でも、美しいものを見たことがない人は美しいものは作れないとよく伝えます」

取材・執筆:安西ちまり

編集:中島洋一

デザイン:小鈴キリカ