2021/1/22

7割は出社に後戻り?コロナの1年で見えた、リモートワーク“定着”の秘訣とは

編集ライター (NewsPicks Brand Design 特約エディター)

「どうせすぐ出社に戻るんでしょ?」

そんなささやきも聞かれつつ始まった、2020年のリモートワーク。だが2021年もコロナの猛威は収まらず、年明け早々に緊急事態宣言が再び発出された。

多くの企業にとって、いよいよリモートワークの必要性を無視できない状況になっている。

そこで、企業のリモートワークシフトを最前線で支援するクロスリバー代表取締役社長の越川慎司氏と、Web会議&コラボレーションの総合ソリューション「Cisco Webex」で企業のリモートワークを支援するシスコシステムズ執行役員の石黒圭祐氏にインタビューを実施。

2020年の「リモート元年」の実情や課題を振り返りつつ、近い将来、オンラインコミュニケーションはどう進化していくのかを伺った。

2020年のリモート奮闘記

──多くの企業で「リモート元年」となった2020年。今まで600社以上の働き方改革を支援してきた越川さんは、この変化をどう見ていましたか?

越川 「あれ、意外とリモートできるじゃん」と、多くの企業が気づくことができた1年でした。

興味深い調査結果があるんです。

2019年に、私たちから826社の経営者に対して「リモートワークをしませんか」と提案したところ、87%の企業が「できない」と回答していたんですね。

それが2020年3月の緊急事態宣言発令後、「できない」と回答した企業のうち、なんと68%がどこかしらの部門でリモートワークを実践。

さらにそれらの企業の経営者に感想を聞くと、87%から「意外と問題なくできた」という答えが返ってきたんです。

日本企業は、意識変革をしてから行動を変えるのではなく、「まず行動を変えて、結果的に意識が変わっていた」というのが変革の成功パターンであることを実感した1年でしたね。

石黒 一方で、緊急事態宣言発令前にリモートワークの準備ができていた企業と、できていなかった企業では、ニューノーマルへの順応に大きな差が出たと感じました。

たとえ急いで導入したとしても、リモートワークは企業文化と密接に関わるもの。

「社員がサボっているのでは?」「部下をどう評価したらいいかわからない」といった理由で、途中で挫折するケースも多くありました。

越川 まさにその通りで、リモートワークを実施した企業の71%は、すでに出社の状態に戻っています(注1)。

「社長や上司が出社するから…」「会議が会議室で開かれるから…」という忖度文化が根強いと、リモートワークを定着させるのは困難です。

石黒 もちろん「全ての仕事をオンラインにすべき」というわけではありません。

これからの時代に求められるのは「最適な手段を選べる」こと。その上で、リモートで働ける選択肢を提供するのは、必須の条件です。

「対面でしか面接しません」「全員出社が必須です」という姿勢では、もう人を引きつけられません。求める人材の採用も難しくなるでしょう。

2021年は腹をくくり、リモートを使いこなす覚悟が必要になると思います。

注1:クロスリバー社が328社に対してアンケート調査を行った結果に基づく。

まずは経営層が、ツールを使い倒す

──リモートシフトが難航する企業に対して、お二人はどのようなアドバイスをしているのですか?

越川 私はよく経営者に「避難訓練をしましょう」という話をします。

「オリンピックもあるし、コロナもいつ収束するかわからない。半日だけリモートワークの実証実験をやりましょう」と。

その結果、経営者の口から「意外とできるね」といった言葉を引き出せると、一気にリモートワークが浸透します。

石黒 私は経営者自らがツールを使うことを、繰り返し伝えています。

社長が使わないものを、従業員は使わない。とにかく経営層が率先してツールを使い倒して、リモートワークの文化を醸成するのが大前提だと思っています。

その上でツールを定着させるために私が注視しているのは「Web会議時にビデオ機能を利用しているか」という点。

これが、リモート導入後にきちんと継続できるかを決めるカギだと考えています。

Web会議でビデオをオンにしている人の割合を聞くと、ほとんどの企業で10%以下なんですね。音声だけでは相手の表情やジェスチャーを読み取れず、コミュニケーションの質は大幅に下がってしまいます。

だから、音声と資料だけで会話をしている企業の多くは「やっぱり対面会議の方がいいね」と元に戻してしまう傾向にあります。

映像には、音声の10倍以上の情報量があるので、経営者の方とお話しするときは、「ビデオオンの文化を根付かせましょう」とお伝えしています。

「情報」よりも「感情」を共有せよ

──リモートワークを導入しても、うまくいっていない企業は7割以上に上ると伺いました(注2)。リモートワークを成功させるために、リーダーはどのようなマインドセットを持つべきでしょうか。

越川 リモートワークで重要なのは、「情報共有」以上に「感情共有」。リーダーはこれを意識すべきだと思います。

一人で働くことによる、社員の孤独感は深刻です。仕事の悩みを相談できずに「自分は誰からも必要されていないのではないか」と悩んでしまう。

社員の幸せを考えても避けるべき状況ですし、結果的にチームの生産性も下げてしまいます。

そこで重要なのは、リーダーが率先して弱みを見せ、自分の感情を発信すること。

リーダーが自己開示すれば、メンバーも安心して弱みを出せるようになり、結果、チームワークと生産性の向上につながります。

シンプルな話ですが、Web会議時にチャット欄で「888(パチパチパチ=拍手)」と送るだけでも、十分意味があるんです。

Cisco Webexをはじめとしたコミュニケーションツールでは、「いいね」といったアイコンを表示させることもできますよね。

こういったツールを活用しながら、感情を表に出すコミュニケーションを心がけることをお勧めしたいです。

Getty Images / pixelfit

注2:クロスリバー社が418社に対してアンケート調査を行った結果に基づく。

Web会議を効率化する方法

──リモートワークを1年試した多くの企業に、浮かび上がったデメリットはあるのでしょうか?

越川 実は私たちが行った調査で、リモートワークに切り替えたあと、平均労働時間が14%増えたという結果が出ているんです。

その要因として挙げられるのが、Web会議の増加。予定表が会議で埋め尽くされて、お昼を食べる暇もない、なんて人も少なくないでしょう。

実際16万人の働く人を対象に、1週間のうち会議に費やしている時間を調べたところ、コロナ前は43%だったのが、リモートワークになって44〜45%に増えていました。

そもそもオンライン・オフラインに限らず、ビジネスパーソンが時間を割いている仕事の内訳を調べると、「社内会議」が圧倒的に多い。その割合は、43%にも上ります。

クロスリバー社が約16万3000人のビジネスパーソンに対してアンケート調査を実施した結果に基づく。

そういった側面がある一方で、物理的に集まって会議をするよりも、圧倒的なスピード感で意思決定ができるのがWeb会議のメリット。

会議で重要なのは「より多くのことを、より早く決める」ことなので、リモートとの相性はすごく良いはずなんです。

──ではどうしたら、生産性高くWeb会議を実施できるのでしょうか?

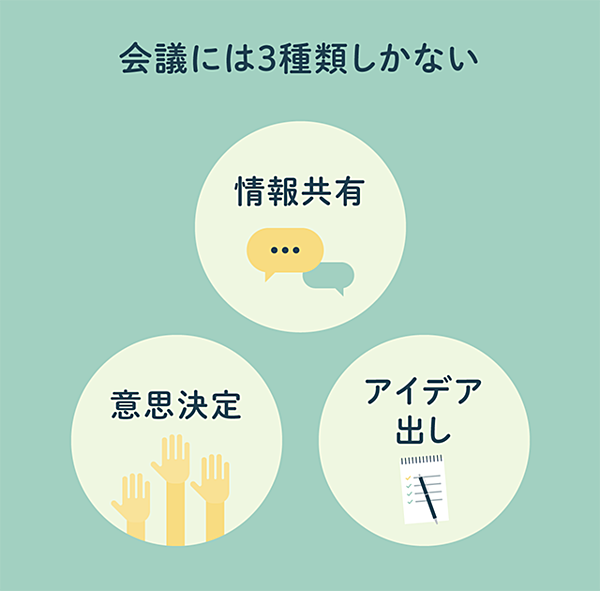

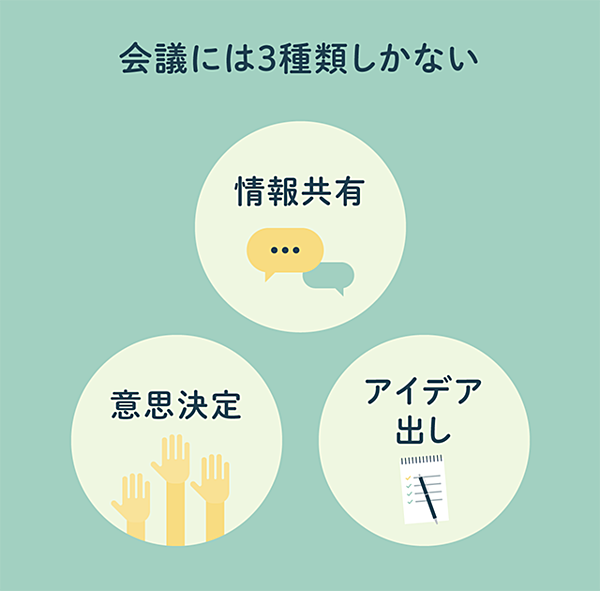

そもそも社内会議には「情報共有」「意思決定」「アイデア出し」の3種類しかありません。

会議を開くときは、「この会議の目的は何だろう?」と都度考え、目的に即してやり方を変えるべきだと思っています。

たとえばオンラインで「情報共有」の会議をすると、実は約4割の人が会議中に“内職”をしていることがわかりました。

「内職する人がいる=不要な会議」ということ。

純粋に連絡事項を伝えるだけなら、チャットツールでの共有にとどめる、感情共有も兼ねる会議なら全員が主体的に参加できるようにビデオのオンをお願いするなど、対策すべきだと思います。

「アイデア出し」の会議の場合は、どんな意見を出しても大丈夫、という「心理的安全性」を確保することが何より重要です。

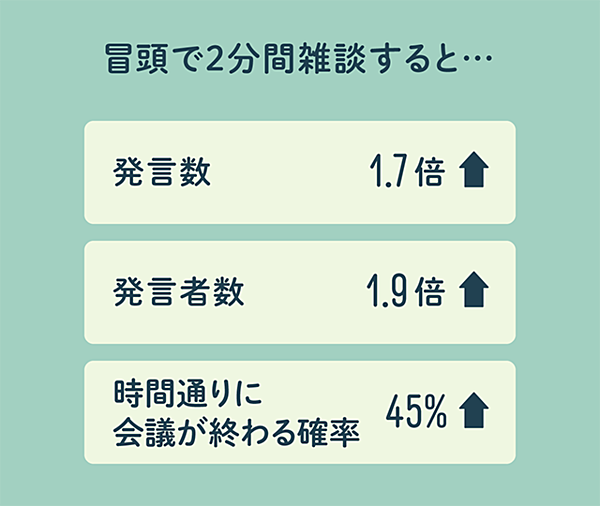

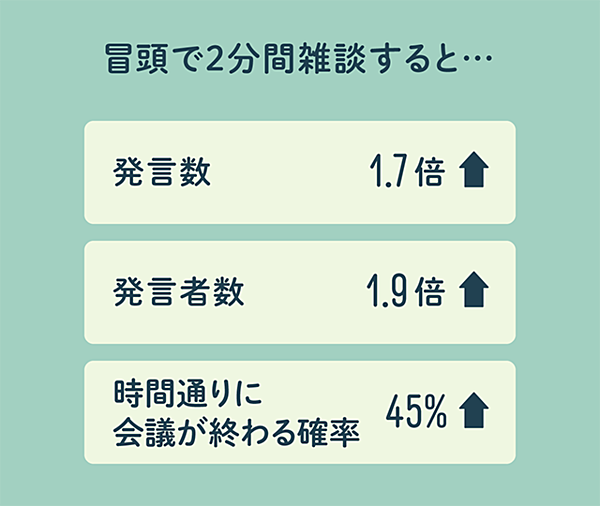

その上で私はいつも、「Web会議の冒頭2分間は、必ず雑談をしてください」と話しています。

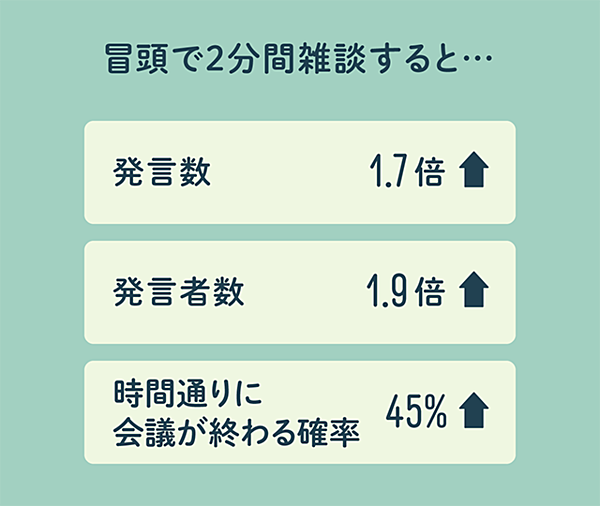

実際に約8000時間分のWeb会議のレコーディングを分析したところ、雑談を冒頭に2分入れた会議は入れなかった会議と比較して、発言数が1.7倍、発言者数が1.9倍に増え、時間通りに終わる確率も45%高いということが分かりました。

クロスリバー社が12社1954人を対象に調査した結果に基づく。

石黒 参加者の“内職”は良くないですが、面白くない会議を開催している側にも問題があると考えています。

みんなの時間を使うのだから、参加者が没入できるWeb会議を用意すべきではないか、と。

会議に限らず、デジタルを最大限活用した新しい営業スキルやプレゼンスキルなども、今後求められてくるはずです。

オンラインは対面を超える?

──“没入できるWeb会議”という言葉がありましたが、オンラインのコミュニケーションツールのCisco Webexは、どんな会議体験を提供するのでしょうか?

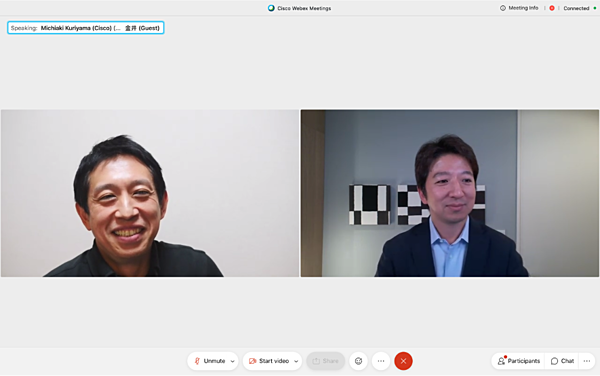

石黒 Cisco Webexは、Web会議ツールとしての基本的な機能はもちろん網羅しつつ、対面よりもわざわざCisco Webexを選びたくなる没入感、楽しさ、心地よさを追求しています。

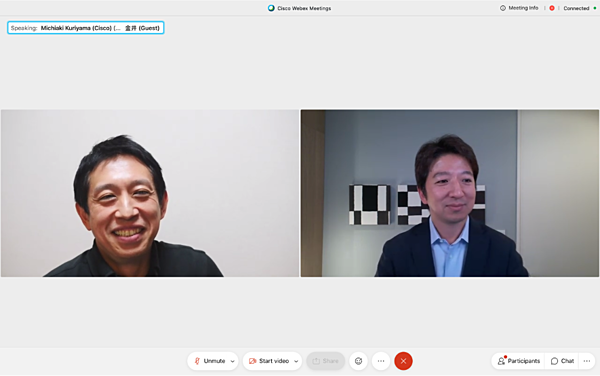

本取材は、Web会議ツールであるCisco Webexで実施。Cisco Webexのユーザー数は、2020年11月分のみでも全世界で6億人を超える。

特に注力しているのが、「テクノロジーを意識させない」こと。

いくら素晴らしい機能があっても、「誰かが設定をしないと使えない」「ボタンを押さないと起動しない」では、あまり意味がない。

それではボタンを押すことを知らない人を、置いていくことになります。

Cisco Webexなら、たとえば会話以外の雑音が入ると、AIを活用したノイズキャンセリング機能が自動的に起動。キーボードを叩く音、子どもの声といった生活音を消してしまうのです。

さらに1月中にアップデート予定の機能で、体の動きを自動で認識してアイコンを表示させるものもあります。親指を立てると、「いいね」のアイコンが表示される、といった具合です。

とにかく直感的に使っていただけることを、重視しています。

今後このような機能を使いながら、会議で生まれた熱量がより細かく測れるようになれば、「この人の発言の時は話が盛り上がったよね」といった、新しい評価の仕方も生まれるかもしれません。

越川さんがおっしゃっていた、「感情を表に出すコミュニケーション」にも、貢献できると考えています。

越川 素晴らしいですね。ITリテラシーにかかわらず、ユーザーがテクノロジーの恩恵を得られるよう製品を設計する姿勢には共感します。

会議に「オンライン」という言葉をつけるのは、そろそろやめていいかもしれません。こうしたテクノロジーが発展すれば、オンラインとオフラインの境界はますますなくなっていくはずですから。

石黒 そうですよね。Cisco Webexはオンラインで、「対面よりも10倍優れた体験」を提供することを掲げて、さまざまな機能を開発しています。

2019年には、自動音声認識エンジンを持つAIスタートアップの「Voicea」を買収。

会話内容を字幕のようにテキスト表示できる文字起こし機能や、議事録の自動作成、自動翻訳などをすでに実装しています(2021年1月時点では、英語のみ対応。日本語リアルタイム翻訳は2月中にアップデート予定)。

──チームビルディングなど、相手の熱量や感情の伝播が重要な集まりは、まだまだオンラインより対面が優勢だと思います。Cisco Webexはその領域に、どう挑んでいくのでしょうか?

石黒 私たちが次に実現させたいのは、“2WAYのコミュニケーション”です。

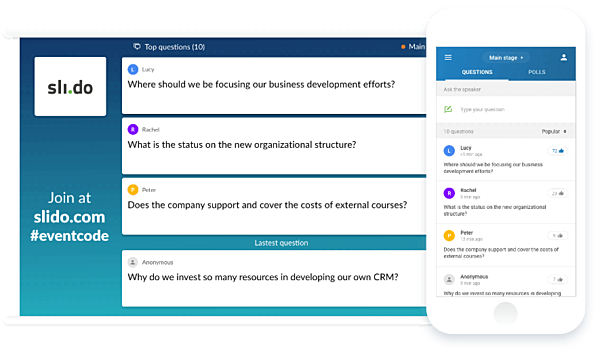

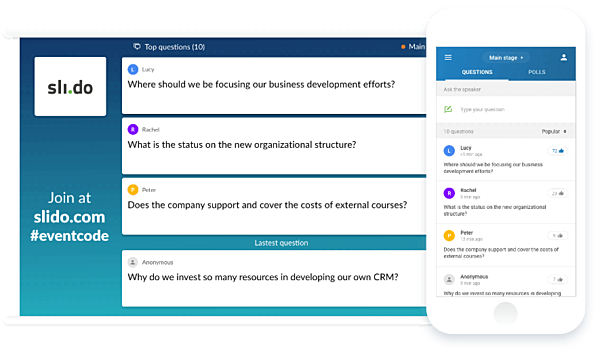

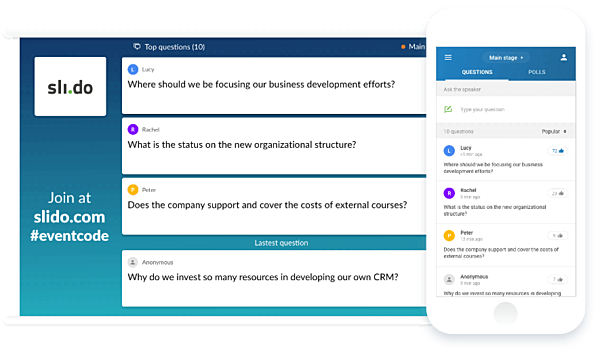

昨年の12月、イベントやセミナー参加者のQ&Aをリアルタイムで収集できる「Slido」の買収を発表しました。

Slidoを活用することで、イベントだけでなく、Web会議中にもリアルタイムで参加者の感想を聞けるようになります。

こういった意味での双方向性は、実はオンラインならではだと考えていて。対面でフィードバックを受けるのは時間的な限度があるし、みんなで一斉に話してしまったら会話にならない。

一方で、Slidoを使って画面上に一気に参加者のフィードバックを表示できたら、対面以上の情報や感情を共有できるようになります。

Slidoの画面イメージ。インタラクティブに会議やイベントを進めるのに役立つ。

まだまだ最初のステップではありますが、このような体験を積み重ね、チームビルディングも「対面よりCisco Webexでやりたい」と言っていただけるところまで持っていきたい。

シスコシステムズが持つハードウェア製品との連動や、他のベンダーさんとの協力も視野に入れつつ、準備を進めているところです。

まだお話しできないことも多くて、大変もどかしいのですが(笑)、それくらいのスピード感で「対面の10倍の体験」を提供できるWeb会議の実現を目指しています。ぜひ期待していただけるとうれしいです。

執筆:田村朋美

編集:金井明日香

デザイン:國弘朋佳