2020/12/23

【2025年の崖】“非ITホワイトカラー”が握る、日本を救うカギとは

突然だが、あなたは「IT人材」だろうか?

実は、国によるIT人材の定義が、ここ数年で変わりつつある。

経済産業省・厚生労働省・文部科学省の三省連携で行われた「IT人材需給に関する調査」では、「従来型IT人材」と「先端IT人材」の2つに区分している。

日本ではIT人材不足が叫ばれて久しい。

しかし、こうした窮状について聞き飽きているビジネスパーソンこそ、この問題の当事者だと語る人物がいる。

経済産業省の課題解決型AI人材育成事業にも関わるSIGNATE代表取締役社長の齊藤秀氏だ。

なぜIT人材不足の打開策が、IT技術者の育成ではなく、すべてのホワイトカラーを対象とする“アップデート”なのか。その先に見据えるシナリオとは。齊藤氏に話を聞いた。

産業構造のシフトが、IT人材不足を加速させる

──そもそも、なぜこれほどまでに企業のIT人材不足が加速しているのでしょうか。

齊藤 端的に言うと、産業構造そのものが大きくシフトしていることが最大の要因です。あらゆるビジネスの土俵が非IT領域からIT領域へと移り変わるのは、もはや避けられません。

──具体的には、どう産業構造がシフトしていますか?

例えば、日本政府が“目指すべき未来社会の姿”として提唱している「Society5.0」では、サイバー空間とフィジカル空間の融合であるCPS(※)を実現するとしています。

※ Cyber Physical System。センサーやIoTを通じて集めた実世界のデータをサイバー空間で解析し、現実空間に返す仕組み

私の専門でもあるヘルスケア領域を例に挙げると、Apple Watchのようなウェアラブルデバイスでのリアルタイム診断・治療が進むなど、CPSの世界観はすでに実現しつつある。

これからAIやIoTの活用が進めば、非IT領域がディスラプトされ、産業構造がシフトする流れはさらに加速することでしょう。

──たしかに「Society5.0」は徐々に現実味を帯びていますが、果たしてそれはどのくらい先の未来なのでしょうか?

その一端を担うAIに限っていえば、向こう10年で広く社会に普及すると考えられています。

2000年代初頭に始まった、ディープラーニングに端を発する“第3次AI ブーム”が終焉を迎えつつある今、AIに寄せられていた過剰な期待はピークを過ぎ、企業は現実を見始めるようになってきた。

つまり、AIは使えるのか否かという段階はもう過ぎて、現実解として「AIをどう使うのか」を考えるフェーズに入っている。

そうなれば、AIを扱うIT人材は、ますます広く求められるようになることは間違いありません。

それにもかかわらず、日本企業のIT人材不足はますます深刻さを増すばかりです。

──「日本企業の」ということは、世界に比べても深刻なのですね。

そうです。この不足感をさらに強めている日本特有の問題点として、IT人材の“居場所の偏り”が挙げられます。

情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、欧米ではIT人材の5割以上が非IT系の事業会社に属していますが、日本では3割にも届きません。

つまり、多くの日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みを進めている一方で、最もIT人材を必要としている事業会社サイドこそが、内製化に耐えうる人材を確保できていない。

これでは、複雑化・ブラックボックス化している既存システムを把握することもできず、業務の刷新は困難でしょう。

経産省はこの問題を「2025年の崖」と表現し、警鐘を鳴らしています。

これからの社会で求められる“人材像”

──実際問題として、日本でIT人材はどのくらい足りていないのでしょうか。

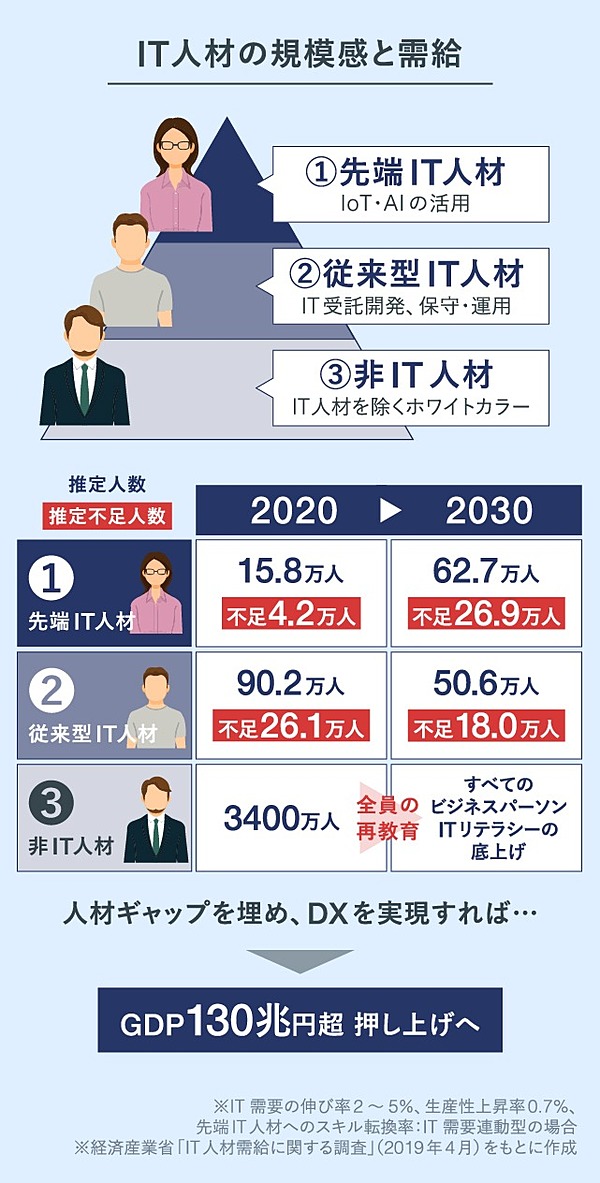

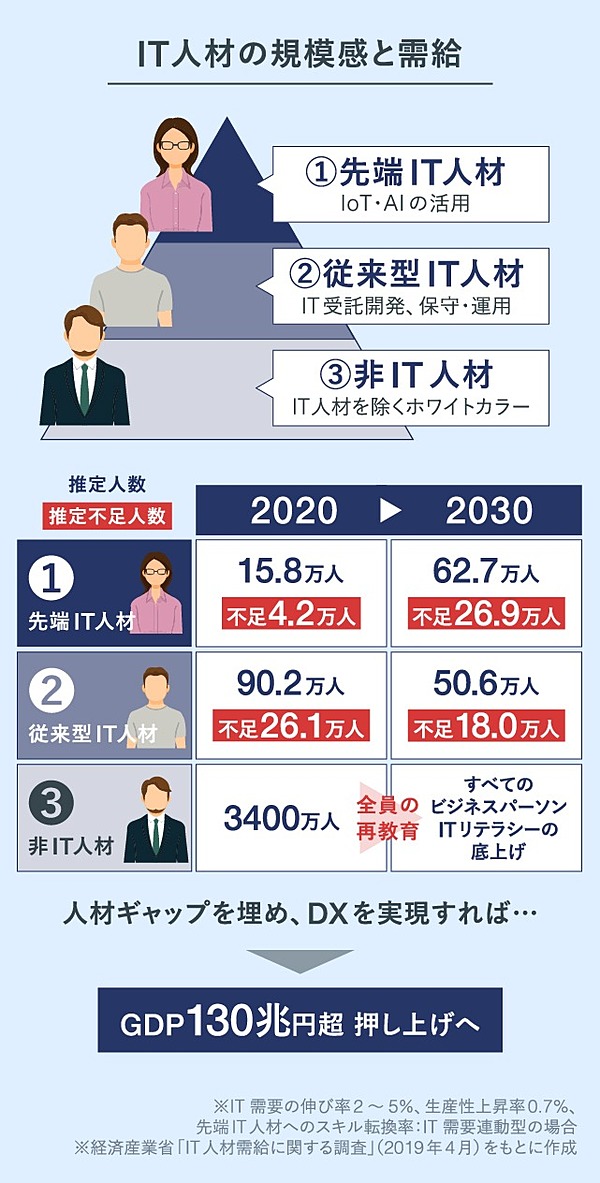

2019年に経産省が発表した「IT人材需給に関する調査」での試算によれば、2020年時点ですでに30万人ほど不足しており、そのギャップは2030年には約45万人まで膨らむとされています。

そして重要なのは、IT人材の中でも需給バランスが変化していく点にあります。

──AIが普及すれば、その領域のスペシャリストの需要も高まる、と?

そうです。そもそもIT人材の定義は企業や協会によって異なるのですが、日本に約3500万人いるホワイトカラーのうち、IT企業勤務者とその他事業会社の情報システム部門の人材を合わせた約100万人を、国はIT人材としています。

この100万人は、従来のITシステムの受託開発や保守運用に携わる「従来型IT人材」と、AIやビッグデータ、IoTなどの先端IT技術に携わる「先端IT人材」に区分されます。

先ほどのCPSの例のように、向こう10年で先端IT技術の活用が進めば、人材の需要も、従来型から先端技術のIT人材へと転換していくでしょう。

その意味で、従来型IT人材にAIやデータサイエンスなどの知識とスキルを身につけてもらい、先端IT人材へとアップデートさせていくことが急務です。

さらに、先端IT人材にも、大きく分けて2つのタイプが存在します。

1つは、AI研究者やデータサイエンティスト、高度な機械学習エンジニアなどのスペシャリスト。

AIのコア技術やAIを中心としたビジネスの仕組みそのものの開発、高度な課題解決、そして企業の競争力獲得を担うハイエンドな人材です。母集団が極めて少ないため、すでに世界中で争奪戦が繰り広げられています。

もう一方は、先端技術のビジネスへの実装と運用を担う“ジェネラリスト”。

経営や業務に即したIT技術の活用をデザインし、実行する役割です。従来型IT人材の多くは、将来的にこちらを担っていくことが期待されます。

経産省は、従来型IT人材から先端IT人材へのシフトを加速しつつ、それぞれの人材需給ギャップを埋めれば、GDPを130兆円超押し上げられるとしています。

しかし、合わせて45万人ものIT人材のギャップを埋めるのは、容易ではない。

そこで我々SIGNATEは、第3の存在とも言える約3400万人の“非IT人材”に着目しました。

不足するIT人材の需給ギャップを、最も効率的かつ効果的に埋めるには、“非IT人材のアップデート”が極めて重要だと考えています。

──どういうことでしょうか?

IT人材の育成には、どうしても一定の時間がかかります。しかも、先端IT技術の習得となればなおさらです。

それに比べれば、非IT人材に、先端IT技術の基礎を理解してもらうことは容易と言えます。

ITとは無縁な約3400万人ものホワイトカラーが先端IT技術のリテラシーを高め、日々の業務を改善していく。

たとえ一人ひとりの小さなアップデートでも、それらの集積で起こる競争力の底上げは、社会的にも大きなインパクトを与えるはずです。

──従来のITシステムは、ベンダーへのアウトソースを進めてきた過去があります。なぜ先端ITになると、全社的な底上げやIT人材の内製化が必要なのでしょうか?

もちろん従来のシステム開発でも、社内とベンダーをつなぐ橋渡し役は必要でした。ですが、AIの導入には、今まで以上に“現場の視点”が欠かせません。

というのも、現場が抱えるさまざまな問題のなかから、まずはAIで解決できる課題を発掘せねばならないのです。

我々SIGNATEは、もともとがAI開発ベンダーでもあり、さまざまな企業のAI導入をお手伝いしています。

そこでよくあるのが、「会社の課題をAIで解決したい」と要望をいただいても、データが足りなかったり、そもそもAIで解決する問題ではなかったり、といったパターン。

いくら経営者がAIの必要性を理解し、トップダウンで導入を進めても、現場のリテラシーが低いままでは高い効果は望めないでしょう。

ボトムアップでなければプロジェクトが始まらないのですから、ビジネスの現場を知る“非ITホワイトカラーのアップデート”が不可欠です。

社会課題に挑む“個のエンパワーメントプラットフォーム”

──そこで、SIGNATEは非IT人材を含む教育事業を手掛けているのですね。

もちろん教育は急務です。しかし、教育だけではダメなのです。

我々はIT人材の課題に対する総合的なアプローチが必要だと考え、AI・データサイエンス領域から個人をエンパワーするプラットフォームを作りました。

個人の成長と活躍の機会を提供し、同時に個人と企業をつないで社会課題に取り組む、世界でも類を見ない仕組みと自負しています。

──具体的にはどのような仕組みなのですか?

プラットフォーム上で、スキルアップのための学習講座、実力を証明するためのコンペティション。そして、キャリアアップを実現するスカウトという3つの機能を提供しています。

そのコアとなるのが、AI開発コンペティション「SIGNATE Competition」です。

企業や行政機関などから持ち込まれた事業課題・研究テーマに対し、ユーザーたちがAIのモデルを開発。その精度を競い合うチャレンジを開催しています。

勝者の成果は、課題・テーマの提供元で実際に活用されます。

トップクラスの技術者たちがしのぎを削っているからこそ、ここでの戦績が技術者としての実力証明になるのです。

実際、非IT部門の社員さんが自社のコンペティションに上位入賞したことで、先端IT人材として発掘され、AI活用部門にキャリアチェンジした事例も生まれています。

──コンペを開催したからこそ、その企業は自社の優秀な存在に気づけたわけですね。

そうですね。コンペティションでは全世界のユーザー順位が可視化されます。先端IT人材にとっては、実践の場であると同時に、キャリアアップに直結する場とも言えます。

また、こうしたコンペを通じて蓄積された優れたAI開発のノウハウは、オンラインAI学習プログラム「SIGNATE Quest」にも活かされています。

──IT教育には、多くの企業が取り組んでいます。先ほどのお話にあった“非ITホワイトカラーのアップデート”では、どこがポイントになりますか?

非IT人材は、プログラミング以前の段階から進めることが重要です。

プログラミングは、目的があってこそ学ぶ意味が生まれるもの。まだ明確な目的のない非ITホワイトカラーがまず獲得すべきは、先端ITのリテラシーであり、先端ITを“ビジネス的に捉える視点”です。

具体的には、「自分の主張をデータで正しく説明できる」「取得したデータを正しく解釈し、施策につなげられる」といったこと。つまり、ExcelやBIなどのノーコードツールを扱えるようになるのが先決です。

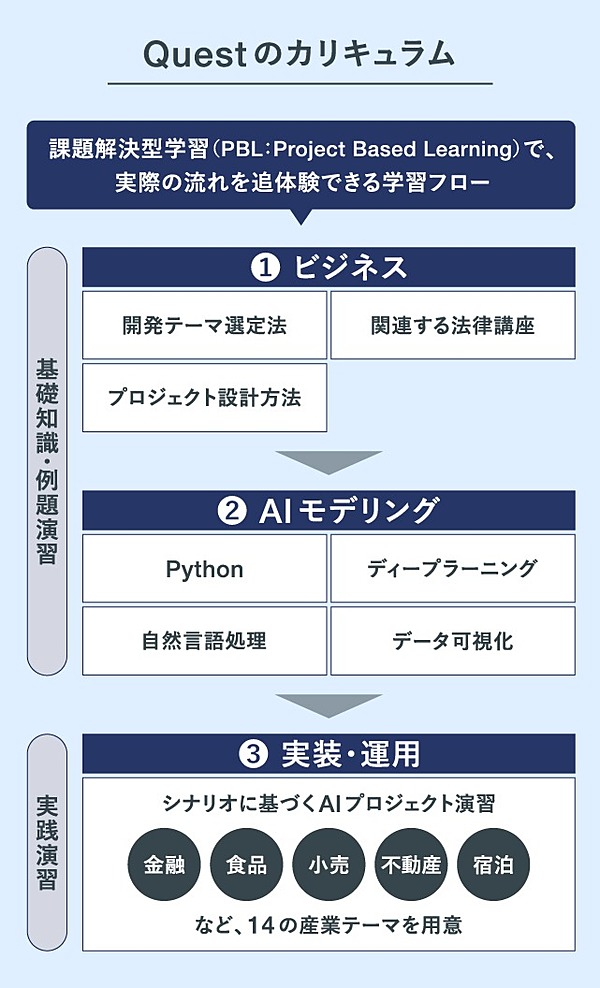

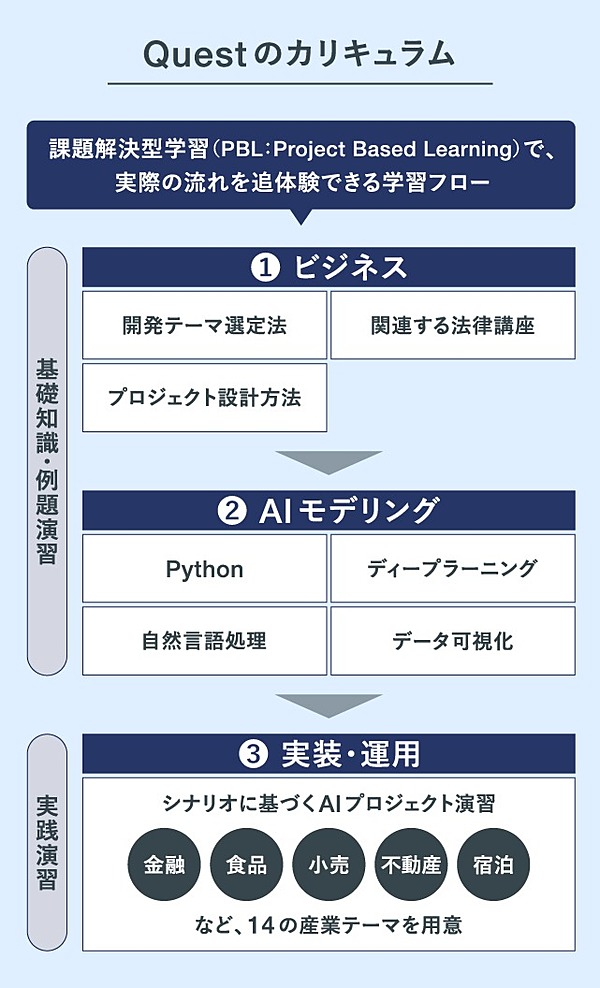

SIGNATE Questでも、ビジネスの現場を意識した学習フローを構成しています。

まず開発テーマの設定や関連する法律知識を学び、手法を身につける。初学者向けに、プログラミング知識不要なデータ分析手法の教材なども用意しました。

実践演習は、14の産業のシナリオがあり、自分の業界関連のテーマなら、AIが実務とどうリンクするか理解しやすい。

AIを自分ごととして捉えられるのは、SIGNATE Questの強みの一つです。

──なぜリアルなシナリオをこれほど提供できるのでしょうか。

先ほど申し上げたように、私たち自身がAI開発ベンダーであり、SIGNATE Competitionを運営していることが大きいですね。

日々、企業が抱える課題に触れているからこそ、実務に活きる教育プログラムが提供できます。

SIGNATE Questは法人向けにも展開しており、すでに50社1万人以上の方に受講いただいています。

また、2020年11月には、プラットフォームの3つ目の機能である転職マッチングサービス「SIGNATE Delta」をローンチしました。

コンペの戦績などをもとに、スキルを可視化。優秀なAI人材と彼らを求める企業のマッチングを支援し、IT人材市場の透明化を目指しています。

個人の活躍をビジネスの力へ

──コンペティションをコアに置くプラットフォームは、創業当時から構想されていたのですか?

いえ、私自身のコンペティションへの参加が出発点ですね。

そもそもコンペティション自体は、アカデミックの世界では古くからあるカルチャーです。

そのなかで、2010年頃から欧米を中心にAIのテーマが盛んになり、商用のコンペを開催するKaggle(カグル)というサービスが立ち上がった。私たちの“先輩”にあたる企業ですね。

Kaggleは賞金がとにかく高額。当時IT企業勤務の私は、3億円のコンペを見つけて「会社を辞めてこれで食っていこう」と思ったんですよ(笑)。

ただ、トップを取るのは簡単ではない。それよりも、日本にコンペの仕組みを作ろうと思い立ち、2012年頃からサービスを始めました。

最初はユーザーが集まらないし、データを提供していただく企業の理解も得られず、大変でしたね。

潮目が変わったのは、ここ数年のAIブームによるところが大きいです。世間の関心が高まって、どのベンダーに頼もうか悩んだり、試してみたけれどうまくいかなかったりという企業が増えてきた。

そうした苦い経験をされた企業さんほど、「世界中の技術者の競い合いから生まれる“最高性能の成果物”が調達できる」という新しいアプローチに興味を持ってくださいます。

また、EBPM(Evidence-based Policy Making、エビデンスに基づく政策立案)のように、合理的で透明性の高い意思決定が求められる国や公的機関との相性がいいことにも、事業を始めてから気づきました。

現在は、経産省や広島県といった行政、公的な研究機関などのAI・データ活用事業をサポートさせていただいています。

──このプラットフォームから、SIGNATEはどのような世界を目指していくのでしょうか。

IT人材のエコシステムの実現です。

個人をエンパワーメントし、その個人のさらなる活躍が、企業のビジネスへと還元されていく。この循環で、一大転換点を迎えつつある日本のビジネスを支えることに使命を感じています。

非ITホワイトカラーにおいては、一定の先端ITリテラシーを持つ人を増やし、数の力で社会にインパクトを与える。

従来型IT人材にはキャリアのシフトの場を用意し、先端IT人材はコンペで腕を磨いてもらいながら、スキルの可視化によって、企業と人材の最適なマッチングを生み出す。

こうして、いかなる人材においても個のエンパワーメントを実現し、日本全体を底上げする。

それがSIGNATEのミッションであり、IT人材を取り巻く社会課題を乗り越える力になると思っています。

構成:井上マサキ

編集:中道薫

撮影:小林由喜伸

デザイン:小鈴キリカ