【アイリス会長】ピンチこそ、成功のチャンスである

NewsPicks編集部

646Picks

コメント

注目のコメント

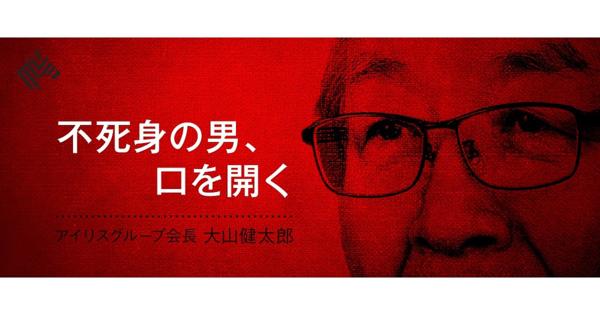

アイリスオーヤマの実質的な創業者である大山健太郎会長にコロナ対策や危機のリーダーシップ、創業者のメンタリティについて話を聞きました。リーダーとして55年、あらゆる危機を乗り越えてきた胆力はすさまじいです。

どの家にも何かしらアイリスの商品があると思いますが、本当に幅広い事業領域です。以前、同社の法人事業を統括する石井役員に話を伺った時は「我々が高速道路をしっかり造れば、優秀な社員がスポーツカーのように走っていく」と話していましたが、会長あるいは社長が「やりなさい」と言われればビューンと走っていく。即断即決即実行の組織なのだなと、会長の話を聞いて改めて実感できました。家電事業参入から取材を始めたアイリスですが、掘れば掘るほど興味の湧く会社です。

アイリスオーヤマの社長は退任したものの、グループの会長として未だにタクトを振るう大山さんは語り口も実行力もまだまだ現役バリバリといった感じでした。このやりとりが出色ですね。言葉にこだわる経営者は強いです。

###

──大山会長は常々、ピンチはチャンスだと言ってきました。

ピンチ「は」ではなく「が」です。ピンチこそ、チャンスである。あれ?編集担当の東さんって、この間はオンラインキャバクラを取り上げていませんでしたっけ??次はアイリスグループですかwww

同族で未上場。身内だけに近親者どうし遠慮がなくて骨肉の争いを繰り広げてダメになってしまうケースもありますが、ジャパネットタカタやアイリスグループのように同族・未上場ゆえの強さを発揮する会社が多いのも事実。

このままユニークネスをひたすら追求していただきたいです♪