【検証】リモート導入でオフィスは本当に「不要になる」のか

2020/6/23

「接触8割減」を合言葉に、かつてないほど急速、強烈に「働き方改革」を迫られた日本企業。コロナ禍を機に、初めて本格的なリモートワーク体制を構築した企業も少なくない。

一方で、リモートワークに手応えを感じた企業では、「オフィスはいらないのではないか」というオフィス不要論まで持ち出されている。

アフターコロナの世界では、本当にオフィスは不要になるのか。それとも、何もなかったように元のかたちに戻るのか。日本企業がこれから模索する新しいオフィスの形について、有識者たちに意見を聞いた。

オンラインでできたこと、オフィスでしかできないこと

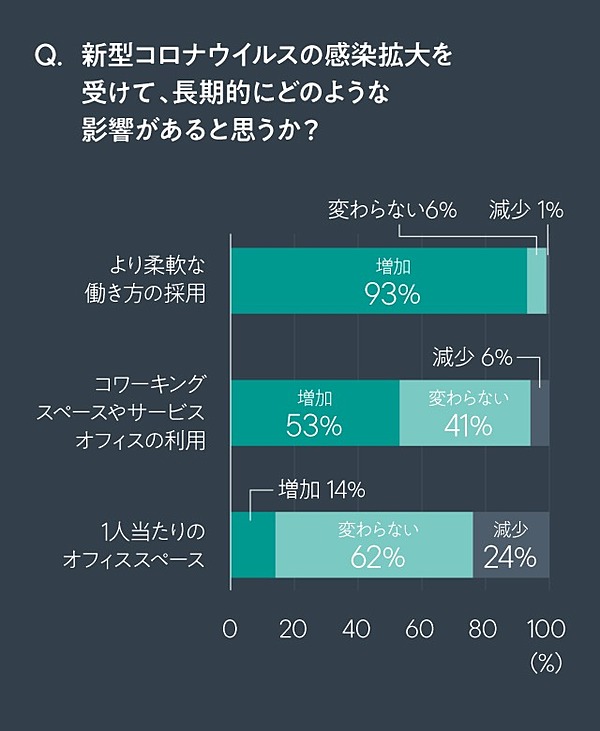

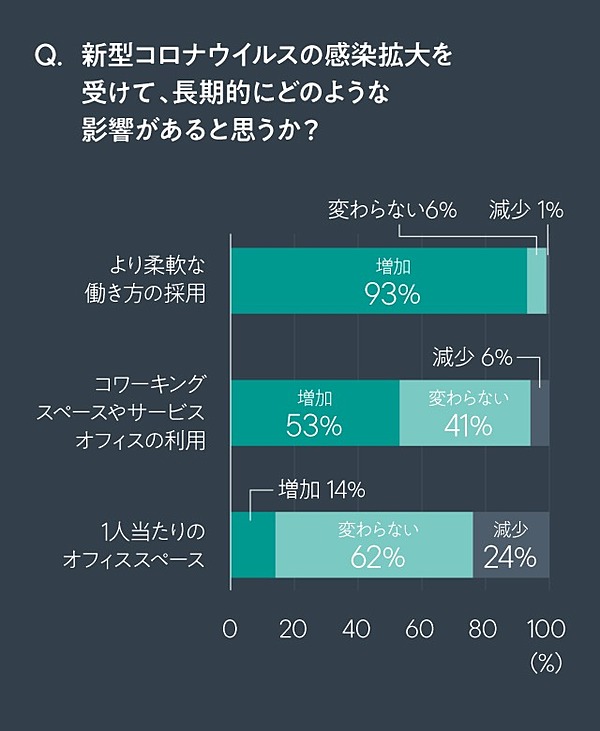

新型コロナウイルス感染拡大のオフィスへの影響を調べるため、事業用不動産サービス大手CBREは、事業規模・業種の異なる317社を対象にアンケートを行った(期間は3月31日〜4月10日)。

それによると、今後コワーキングスペースなどの利用が「増加する」と回答した企業は全体の53%。さらに、1人当たりのオフィススペースが「減少する」と回答した企業は24%だった。

出典:CBRE

調査を担当したCBRE Japanのリサーチヘッド・大久保寛氏は、この結果を次のように見ている。

「同調査で、『今後もより柔軟な働き方を採用する』と回答した企業は全体の93%にのぼります。

そもそもコロナ禍の前から、多様な人材を獲得するというニーズもあり、より柔軟な働き方を模索する企業は増えつつありました。コロナ禍でリモートワークを導入し、さらに多くの企業が『作業場や会議室としてのオフィス機能は、オンラインでもある程度担保できる』と感じた結果と考えられます」

緊急事態宣言解除に伴い、ビジネスパーソンからは「自宅で仕事できるのに、わざわざ満員電車に揺られて出社したくない」という声も聞こえてくる。リモートワークに手応えを感じたのは、企業側だけではないのだ。

では、このままリモートワークが日本企業の主流になり、オフィスは不要になるのか。有識者たちは少し違う見方をしている。

「正直、『オフィスは不要』というのは少し極端な意見です。たしかに、弊社も現在は9割がリモートワークで、実務面で大きな問題は生じていません。

ただし、事業を120%、150%と伸ばしていくには、『リアルな場=オフィス』が必要です。特にチームビルディングや新人研修など社員のエンゲージメントに関わる場面、密度の高いコミュニケーションが不可欠なブレストなどエモーショナルな繋がりが求められる場面においては、リアルで会う場が欠かせません」

そう話すのはオフィス家具のサブスクリプションサービスを提供する「subsclife」の町野健代表だ。

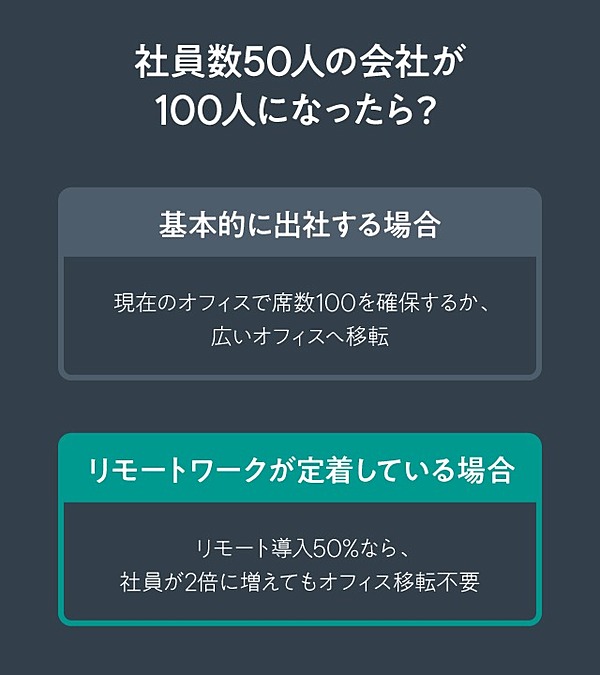

町野氏によれば、週2〜3日出社など、50%の割合でリモートワークが導入した企業では、たとえ社員が倍になっても同じオフィスで仕事を続けられるという。となれば、今後はオフィス規模の縮小など、「効率化」を進める企業が増えるだろう。

しかし、あくまでこれは「会社が成長し、社員が増えたとしても、頻繁にオフィス移転をする必要がなくなる」という意味だ。オフィスの効率化だけ進めれば、現状以上の成長は見込めない。

「今後は『基本リモートワークで』という企業や、『全社的なイベントやチームミーティングだけはオフラインで』というスタンスの企業も確実に増えていくでしょう。割合でいえば『やはりコロナ前の働き方がよかった』と、徐々に元の体制に戻る企業のほうが多いと予測しますが。

重要なのは、これからの働き方の変化に適応・進化したオフィスをつくること。必要な執務スペースが減るからといって、単純にオフィス規模を縮小するのではなく、自分たちが目指す方向性を定め、オフィスを再定義することが重要です」(町野氏)

なぜ、日本のオフィスは変わらなかったのか

「オフィスを再定義する」と言われてもピンと来ない人もいるだろう。

従来のオフィスは、個人の作業スペースであり、コミュニケーションの場であり、教育の場でもあるという、いわばオール・イン・ワンだった。一通りのことは足りるかわりに、突出した利点も特徴もない場所=オフィスという残念な定義が定着していたのだ。

「終身雇用の時代が長く続いた日本では、雇用が守られる一方で、会社に一生を捧げるのが当然という価値観が生まれ、社員が企業に対して従属的になりがちでした。

そんな状況では、社員のためにオフィス環境を整備する発想は出てこない。デスクのレイアウトにしても、ピラミッド型組織の上下関係をそのまま反映させた『島式』がほとんどだったのは、そういうわけです」(町野氏)

しかし、町野氏によれば、7〜8年前からのスタートアップブームが契機となり、日本人のオフィスに対する意識にも変化が生まれたという。オフィスデザインで「自分たちらしさ」を表現したり、「働きやすさ」を考えたレイアウトを行ったりするようになったのだ。

クラウド受付システム「RECEPTIONIST(レセプショニスト)」を開発・運営している株式会社RECEPTIONISTは、事業拡大によるオフィス移転でsubsclifeを導入。事業を反映させた「受付が主役」のオープンスペースになっている。

「さらにここ3年ほどで、おしゃれなオフィスが急激に増えましたよね。これには、人材の流動性の高まりも影響しています。優れた人材に長く勤めてもらうためにはオフィス環境を整備するべきだと、合理的な判断をする企業が増えたとも言えるでしょう。

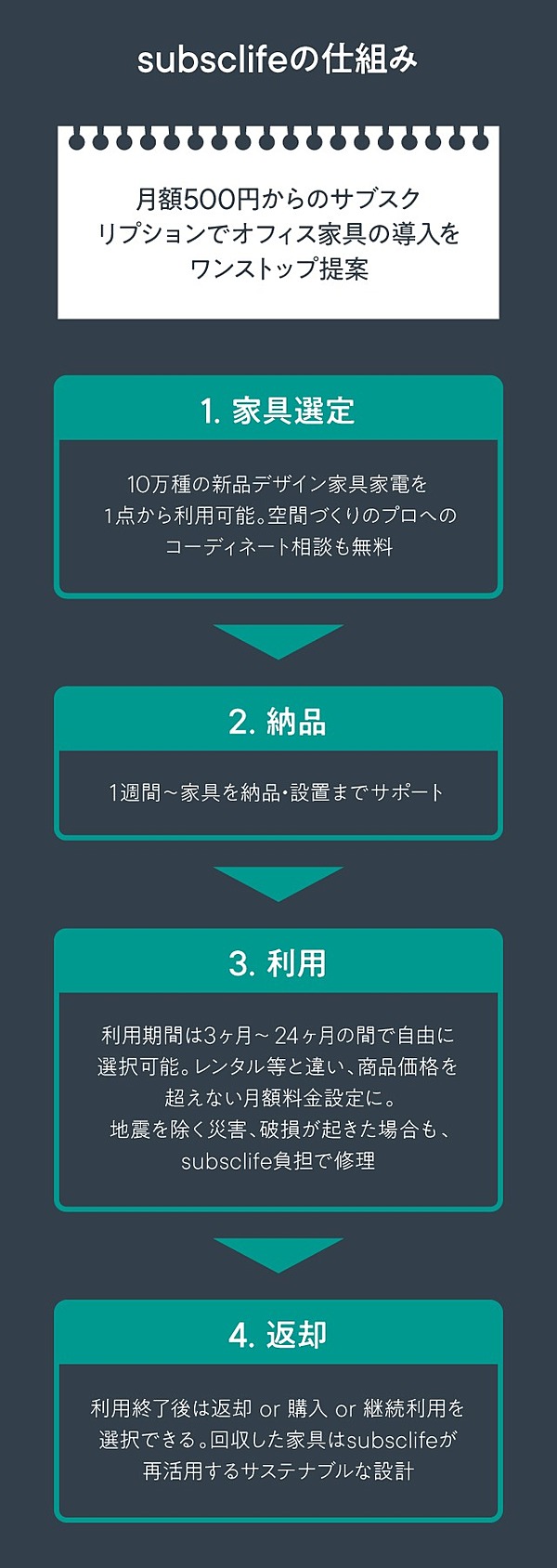

実際、私たちが展開するオフィス家具のサブスクリプションサービス『subsclife』は、2018年のリリースから1年で売り上げが30倍に伸びてきています(町野氏)」

subsclifeは、400ブランド10万種の高品質なデザイン家具を、サブスクリプションで利用できるサービスだ。リースなどの審査を通過できないスタートアップも利用でき、一括購入と比べても格段に初期費用が抑えられるとして、導入企業が拡大している。

自分たちが本当に良いと感じる家具に囲まれて仕事をする。企業のカラーを出すためにオフィスに置くものをきちんと選ぶ。

では、このようなオフィスに対する意識の高まりは、アフターコロナのオフィスにどのように影響するのだろうか。

オフィスに「置かれているもの、いないもの」に企業文化が表れる

スタートアップのオフィス移転支援を中心に、働く場や働き方に関するプロジェクトの企画・実現をサポートする「ヒトカラメディア」の高井淳一郎代表は、コロナ禍でのオフィスのドラスティックな変化を目の当たりにしている。

「ヒトカラメディアでは常時、100〜150の移転プロジェクトが動いていますが、これまでは9割5分が『オフィスを拡張したい』という相談でした。

ところが4月中旬には移転をペンディングするプロジェクトが4割になり、検討を続ける残りの6割のほとんどが縮小へ方針転換しました」

勤務形態が大きく変わったために、今後必要となる執務室面積も割り出せない。そんな状況では、移転凍結も当然だろう。

しかし、オフィスの再定義を提唱する町野氏同様に、高井氏もまた「日本企業、特に『成長=拡張』だったスタートアップにとって、オフィスのあり方を見直すいいきっかけになる」と語る。

「オフィスは企業カルチャーを醸成する場であり、クリエイティビティを発揮する場です。さらに見落とされがちなのは、オフィス自体が企業カルチャーを発信するツールにもなり得る、ということです。

オフィスの雰囲気は、どういう小物が置かれているかなど、実に細かい部分に左右されます。洗練された雰囲気の会社であれば、統一性を重視して極力物を置かないオフィスにするでしょう。逆に、弊社の場合は自由奔放で、取引先で廃棄になったホワイトボードが勝手に持ち込まれることもあります(笑)」(高井氏)

置かれているもの、いないものの背景には、「何を許容するのか」という企業文化が透けて見える。言葉に過ぎないミッションやバリューよりもオフィス自体が雄弁に企業を語るとも言える。

オンライン学習プラットフォーム『Schoo(スクー)』を運営する株式会社Schooは、導入コストを抑えつつブランドイメージを反映する目的でsubsclifeを導入。「会話」「コミュニケーション」を重視した空間をつくるため、ゆったりくつろげる大きめのソファを選定。また、会話や創造性を広げる書籍を魅力的にディスプレイできるシェルフを置いている。

リモートワークの推進により、直接会わずともお互いに行間を読み合いながら、当意即妙に仕事を進められる関係が重視されるようになった。とはいえ、特に新入社員など、直接会ったことがない間柄でスムーズにことを運ぶのは困難だ。

では私たちは、行間を読み合う前提となるコンテキストをどこで整えるのか。

「そのひとつの鍵が、表出しているリアルな空間=オフィスになると思っています。オフィス環境という非常にインパクトのある非言語メッセージは、まだまだオンラインでは表現できません。

今後は、『オフィスは不要』ではなく、『オフィスにはカラーが必要』となっていくのではないでしょうか」(高井氏)

コロナ禍はオフィスの可能性を無限に広げた

では、リモートワークが前提になった時代に、企業はどのようにオフィス環境を整えていくべきか。高井氏は、「今後、短期、中期の二段階でオフィスをアップデートするべき」と語る。

短期的には、特にスタートアップにおいては、毎月の固定費を下げるために最低限のスペースだけ確保する。そこでじっくり考えたのち、必要な機能を入れ込めるだけのオフィスへ移転する、という流れだ。

先出の町野氏によると、少し前まで「家具は買うもの」と言っていた大企業からもサブスクリプション利用の相談が来るようになったそうだ。環境の変化に合わせて身軽に家具を選択できる点が、オフィス転換期において有効なのだろう。

「ここから先、『多くの企業で使える新しいオフィスの型』は生まれづらいのではないかと感じています。

自宅でも働けることがわかった今、オフィスに執務スペースもカフェスペースも、すべてが揃っている必要はない。オフィスにどんな機能を持たせるかという部分には、これまで以上に企業のカラーが表れます。

さらに、『拠点をどこに置くか』も重要です。これまでも、環境の良い場所、創業者の思い入れのある場所など、地方にサテライトオフィスを構えるケースはありました。

しかし今後は、単に『地方にオフィスがある』というだけでなく、山なのか、港町なのかといった細かな差異も、企業のカラーを表現するひとつの要素になっていくのです」(高井氏)

多くのIT企業がサテライトオフィスを構える徳島県神山町。写真は、築90年ほどの民家をオフィスにコンバージョンした「えんがわオフィス」。株式会社プラットイーズのサテライトオフィスであると同時に、株式会社えんがわの本社でもある。詳細は画像をタップ。

また、コロナ禍により、オフィスへの関心はかつてないほどに高まっている。町野氏は、アフターコロナのオフィスのあり方を模索することが、企業が生き残るための戦略にもなると考える。

「『ステイホーム』により家で過ごす時間が長くなると、部屋を快適にするために家具を買い替える人が増えました。安い家具は質も相応なので、どうしても部屋の質感が下がるのです。これはオフィス家具でも同じこと。

リモートワークが前提となる時代、企業にはますます『社員が行きたいと思えるオフィスづくり』が求められます。どの企業に行っても同じような家具ばかり、という状況はもう過去のものなのです。

まずは何のためのオフィスなのか、それには何が必要かを真剣に考え、選択すること。アフターコロナは、企業が生き残るための自分たちらしいオフィスを、そこに置く家具とともに試行錯誤する世界になるのではないでしょうか」(町野氏)

(執筆:唐仁原俊博 編集:大高志帆 撮影:小池彩子 デザイン:堤香菜)