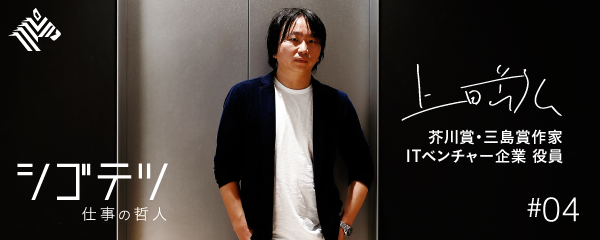

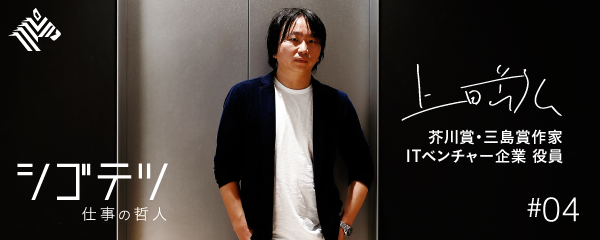

【上田岳弘】2020年は来なかった。コロナ後、小説はどう変わる?

どんなSF作家も予想できなかった

プレミアム会員限定の記事です

今すぐ無料トライアルで続きを読もう。

オリジナル記事 7,500本以上が読み放題

オリジナル動画 350本以上が見放題

The Wall Street Journal 日本版が読み放題

JobPicks すべての職業経験談が読み放題

作家兼IT企業役員の上田岳弘氏の連載第4回をお送りします。

---

芥川賞作家の上田岳弘氏は、実は経営者でもある。大学卒業後、法人向けソリューションメーカーの立ち上げに参加し、その後役員となった。言うまでもなく、作家も経営者も片手間にできる仕事ではない。

作家として食べていけるようになったいまでも、上田氏が会社経営から退かない理由は何か。そもそも、なぜ兼業が可能なのか。その生き方と仕事術を聞いた。

SF的と評されることの多い作風だが、コロナ後の世界をどう予測しているのか、作家の発想と世界観にも迫る。(全7回)

■第1回 作家とIT企業役員を「兼業」する理由

■第2回 経営と作家を「両立」する「引き算」の仕事術

■第3回 作家になるための修行「3ステップ」

■第4回 2020年は来なかった。コロナ後、小説はどう変わる?

■第5回 「兼業」は周囲に「公言」したほうがうまくいく

■第6回 僕を形作ってきた読書による教養

■第7回 ブロックチェーンは国家に代わって暴力の抑止力になる

通勤電車では誰とも目を合わせずスマホをずっと見つめ、同年代の友人たちは家族を築いて誰ともばったり合わない人生が実態ですわ

> たまたま通勤電車である人に会い、視線が合って気になったとか、同級生と10年ぶりに道端でばったり会って飲みに行って付き合い始めたといったことが人生の実態でしょう

マイニュースに代わり

フォローを今後利用しますか