【若林恵】コロナ後の社会と「デリバリー」

2020/5/10

『WIRED』日本版で編集長を務め、現在はコンテンツパブリッシャー 黒鳥社(blkswn publishers)を率いる若林恵さん。若林さんはNewsPicksのグループメディアであるQuartzの特集「Field Guides」(以下Guides)は、ニュースを多角的に見て「論点」を捉えるのに格好のアイテムだと言います。

4月にスタートしたQuart Japanの週末の新連載「(若林恵の)Guideのガイド」では、若林さんが毎回1つのGuidesをピックアップして論点を解説。平日よりも少し余裕のある週末、世界をある視点から俯瞰できるオリジナル・ニュースレターコンテンツです。

この「Guidesのガイド」を、NewsPicks読者の皆様に向けて2日連続で特別公開。2日目は、世界が都市封鎖されるなかで注目されるデリバリービジネスに問われる倫理について。

4月にスタートしたQuart Japanの週末の新連載「(若林恵の)Guideのガイド」では、若林さんが毎回1つのGuidesをピックアップして論点を解説。平日よりも少し余裕のある週末、世界をある視点から俯瞰できるオリジナル・ニュースレターコンテンツです。

この「Guidesのガイド」を、NewsPicks読者の皆様に向けて2日連続で特別公開。2日目は、世界が都市封鎖されるなかで注目されるデリバリービジネスに問われる倫理について。

「点」を「線」にできるか

──先週から始まった「Guidesのガイド」ですが、反響の方はいかがでしたか?

いや、特になかったですよ(笑)。

──あれ、おかしいですね。編集部では、ちらほらいい反応をいただきましたけど。

そうなんですか。ならよかったです。

──はい。やはり、前回おっしゃっていた「論点」というところの整理ですね。そこが大事という声もいただきました。特にメディアの仕事ってなんだと考えたときに、ニュースをただ「点」として出していくだけではやはり価値の提供にはなかなかなりませんので、どうしたら「線」にできるのかというところで、ひとつ面白い試みになってはいるのかなと思いました。

そうですよね。とはいえ、それはそもそもの「Guides」というシリーズの手柄だと思いますよ。いずれにせよウェブメディアは、どうしたって「点」の情報にさせられてしまうシステム由来の課題にどう抗うのかをずっと考えてきたわけですが、やっぱりなかなかうまくいかないですよね。

これはテクニカルな建て付けの問題だけではなく、やっぱり世の事象をどう切り取るかという、それこそ「論点」の面白さがあってこそ建て付けが生きるということでもあるので、デリバリーのパッケージをどうするのか、ということとセットで、やはりコンテンツのありようが大事ですよね。

デリバリーのジレンマ

──なるほど。たしかにそうですね。で、今回のお題ですが、いままさにおっしゃった「デリバリー」の問題ですね。といっても、コンテンツの話ではなく、広義の物流の話としてのデリバリーということですが。

そういえばマスクって届きました?

──小さい布製のヤツですか? 国の支給の。

はい。

──いや、まだ来ないですね。届きました?

家にはまだ来ないんですけど、会社には届いたんですよ。

──えっ。会社? あれ世帯ごとに届くんじゃないんですか?

そう思ってたんですけど、よくよく但し書きを読んだら「住所あたり2枚」って書いてあるんですよね。

COURTESY OF BLKSWN

──あ、そうなんですね。

そうなんですよ。うちみたいな数人しかいない会社は、まあ、規模的には家庭みたいなものなので2枚届いても、まあなんかそこまで違和感ないんですけど、これ数千人とかいる会社のポストに2枚ぺろっと届くのかと思うと、なかなかな感じしますよね。実際大企業に配られているのかどうか、よくわからないんですけど。

──さすがに除外してるんでしょうか。

よくわからないんですが、謎だな、と思いまして。で、なんでそんなことを気にしているかというと、ここにきてのコロナ禍で、世界的に、郵便システムというものが改めてクローズアップされているのは面白いなと思うからなんです。

──郵便、ですか。

そうなんですよ。郵便って、言ってみればデリバリーシステムの「元祖」みたいなものじゃないですか。

──言われてみればそうですね。

先日アメリカのメディアで、とある上院議員の書いたオピニオン記事を読んでいたら、やはり郵便制度について書かれていて、郵便システムって日本でも小泉改革でメタメタにやられたわけですが、これはアメリカでも同じで、USPS(アメリカ合衆国郵便公社)は国営公社で「独立連邦機関」ということになっていますので民営化はされていないのですが、財政的にはかなりカツカツにさせられてきたらしいんですね。

ところが、パンデミックのような全土的な国難となると、全国津々浦々まできめ細かく配達網を行き渡らせているシステムは、やはりなにかと便利なんですよね。というわけで、そのオピニオン記事は「いまこそUSPSを救うべきだ」と書いているわけです。

──ふむ。

で、実際、例えばこれはインドの事例なんですが、郵便局がロックダウンされている市民に食料やマスクやキャッシュなどを届けるサービスを始めていたりしまして、郵便システムは何も「郵便」を届けるだけじゃなくてもいいじゃんか、という方向にどんどん進んでいるんですね。

REUTERS / ADNAN ABIDI

──へえ、面白い。

要は、パイプはすでにあるわけですから、そのパイプにどんどん色んなものを流しちゃえばいいじゃんか、と。

──いいですね。

で、先に挙げたオピニオン記事のなかに面白い一節があって、何を言っているかというと「郵便制度は合衆国憲法より古い」って書いてるんですよ。

──え、そうなんですか?

そうらしいんですよ。この辺、実はすごく面白いんです。ちょっと遠回りなんですけどお話ししますと、デヴィッド・グレーバーという文化人類学者の書いた『官僚制のユートピア』という本がありまして、これは自分が、『次世代ガバメント』というムックをつくった際に、大いに参考にさせていただいた本なんですが、グレーバーがここで指摘しているのは、近代国家のOSともいえる「官僚制度」というのは、もともと軍隊の指揮系統システムを援用したものなのですが、その仕組みを一般社会のなかで実装した最初は、ドイツの郵便制度だったということなんです。

──へえ。

なので国家が官僚制を導入することで、近代国家が近代国家のかたちを成していったのだとすると、郵便制度の方が先にシステムとして存在していたというのはおそらく間違いではないんだと思うんです。この辺りの経緯を、ちょっと長いんですが、自分のムックから引用しておきますね。ここ面白い話なので。

──お願いします。

「グレーバーは、近代西洋の行政システムの原点には近代軍隊のガバナンスの仕組みがあり、それを最初に一般の社会のなかで卓越したやり方で応用したのはドイツの郵便事業だったと説明している。郵便や小包が空気圧によりパイプを通してベルリン市内を縦横無尽に行き来する、その『大発明』は世界中の多くの“イノベーター”に大きなインスピレーションを与えたそうで、とりわけその偉業に魅せられたのはレーニンだったとされる。

『全国民経済を郵便にならって組織すること、しかもそのさい、技術者、監督、簿記係が、すべての公務員とおなじく、武装したプロレタリアートの統制と指導のもとに、〈労働者の賃金〉以上の俸給を受けないように組織すること──これこそ、われわれの当面の目標である』

AP Photo/Dmitri Lovetsky

そうレーニンは語ったというが、このシステムに魅了されたのはなにも『東側』の人間ばかりではない。その仕組みを国家機関ではなく民間組織に適用することに躍起になったのはむしろアメリカ人で、19世紀末に三年ほどベルリンに滞在したマーク・トゥエインは、その仕組みの効率の良さを絶賛したという。その仕組みを貪欲に取り込んだことで、ある時期までアメリカでは行政といえば郵便システムを指していたほどだったそうで、実に公務員の7割を郵便局員が占めていた時代もあったという」

──へえ、めちゃ面白いですね。

そうなんです。つまりソビエト連邦は、レーニンの頭のなかではドイツの郵便システムと同様のシステムをもって国をオペレートすることを理想としていたわけですし、アメリカもまた、国家システムの基盤に郵便システムというものがあった、ということになるわけです。

──にしても、公務員の7割が郵便局員ってすごいですね。

すごいですよね。なので、ここで改めて思うのは、郵便、あるいは郵便局員って、わたしたちがそのなかで生きている近代国家の、ひとつの原風景だということさえできるということなんじゃないかと思うんです。郵便局員、特に配達員って、なんかよくわからないんですけど、どこか日常生活から遊離した、それでいてどこかノスタルジックでもあるようなちょっと不思議な存在じゃないですか。

──たしかに。

それがいま、積極的に肯定されようとしているというのはどういうことかというと、わたしたちが生きる近代国家の根幹にあるのは、やっぱり「デリバリーシステム」なんだということが改めて浮き彫りになっちゃったということなんじゃないかと思うんです。

REUTERS / MIKE BLAKE

──どういうことでしょう。

これは『次世代ガバメント』のなかで散々指摘したことなんですけど、いまの国のOSって「配給型」のシステムなんですよ。つまり国が一括して国民全員に何かを支給するためのシステムだということなんですが、去年の段階では、このシステムはもういかにも古いからアップデートがなされなくてはならない、といったことを書いたんです。

が、ことここにきて、国や自治体がマスクから食料から補助金から、ありとあらゆるものを「デリバリー」しなくてはならなくなってしまったので、改めて、「デリバリーシステム」こそが生活の最も重要な基盤である、ということが浮き彫りになったのかなと思うんです。

──いま、唯一人をどんどん雇っているのは「デリバリー」ですもんね。

もちろん今回の事態は、ロックダウン、および自宅隔離という特殊な状況で、人が出歩けなくて窓口に行くにも行けない状況があって、新たな「デリバリー需要」が生まれているわけですが、その一方で、それとは関係なく、デジタル化によるカスタマイゼーションによって「自分の好きなときに、好きな場所で、好きなものを受け取る」という事態は進行していたわけですから、いま起きている事態は「昔ながらの配給をデジタルの考え方でもってやるにはどうするか」という問いをめぐって動いていることになるんだと思います。

──ははあ。なるほど。

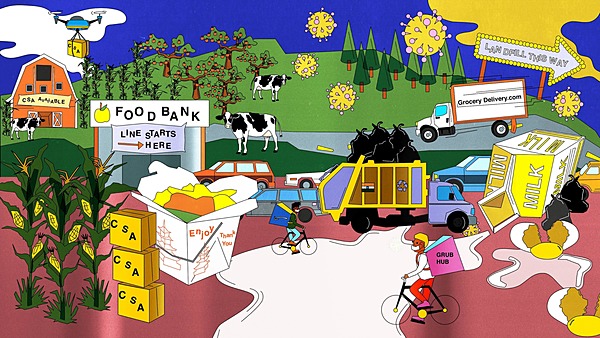

なので、今回のGuides〈The Delivery Dilemma〉で見るように、アマゾンやUber Eats的なデジタルプラットフォーマーの躍進というところがまずは議題になるわけですよね。

〈The month the entire world signed up for delivery〉という記事、あるいは〈India’s coronavirus lockdown has given online grocers the opportunity of a lifetime〉は、今回の危機が、いわゆるデリバリー系スタートアップの伸長にどれだけ貢献しているか、あるいは、これまで一般化するのが困難だった生鮮食品や生活雑貨といったもののデリバリーが千載一遇のチャンスにあるといったことなどが、インドを事例に取りながらレポートされています。

CAROLYN FIGEL FOR QUARTZ

──なるほど。その辺は、これまでのテックイノベーションっぽいコンテクストですよね。

そうですね。加えて、より小さな経済圏のなかで生鮮食品などを地産地消していこうという動きが、こうしたデジタルサービスによってより強くなっていることをレポートした〈Food delivery during Covid-19 is reawakening the US to local food〉という記事は、特に、今回の事態によって一般化するかもしれないポジティブな「ニューノーマル」の事例だと思うのですが、まあ、いずれにしましても全世界の3分の1の人びとがロックダウンされている状態のなかでデリバリーは唯一の「成長産業」なわけです。

──そうですね。

EDWIN REMSBERG / VWPICS VIA AP IMAGES

アマゾンのようなECはもとより、フードデリバリーサービスから郵便局、さらについ先日読んだ記事によるとポートランドのストリップクラブが飲食のデリバリーを開始したなんて話もありますから、もう、言ってみれば、もはやこの世にはデリバリーしか仕事が残ってない感すらあるわけです。極端に言うとですが。

──ストリップクラブが、ですか。

ストリッパーが食事を届けてくれるそうなんですけど。

──面白いですね。

たしかに面白いんですけど、それくらい状況は逼迫しているということでもありますし、実際、職にあぶれた人は、デリバリーしか職がないというのも事実かもなという気もするんです。

──笑いごとじゃないですね。

というのも、これはギリシアのデリバリー運転手たちを取材した〈The delivery workers on the frontline of Greece’s new economic crisis〉でも如実に描かれているわけですが、ロックダウンのさなかにデリバリーの仕事に従事しているというのは、本来はおかしなことなわけですよね。

FAHRINISA CAMPANA FOR QUARTZ

ギリシアは国民に対して非常に厳しい外出禁止を課していますので、配達員たちは場合によってはルールを犯して仕事をしているわけで、それもそうしないと生活を維持できないからです。加えて、言うまでもなく常に感染リスクにも晒されることにもなります。

──はい。

これは記事内で、あるドライバーが語っていることですが、「コロナ以前からそうなんだけど、デリバリーする人を劣った人たちとみなす人は結構いる」そうで、デリバリーの仕事は、この状況下にあっては、生活に困らない人のために生活に困っている人たちが奴隷労働させられているという状態になっちゃっているわけです。

これは、そもそも『ウーバーランド』といった本でも指摘されていたことですが、ワーカーたちが奴隷化させられてしまうという、そもそもギグエコノミーが抱えていた問題が、ここにきて極めて先鋭的に可視化されてしまっているわけです。

──なるほど、「いまデリバリーを頼むのは倫理的にありなのか」という記事が今回のGuidesに掲載されていますが、これはその辺の事情を映したものですね。

おっしゃる通りです。〈How to ethically order takeout food during a pandemic〉という記事ですが、これは、やはりシビアな問題だなと思いますね。

REUTERS/ EVA PLEVIER

もちろんほとんどのデリバリーサービスはビジネスですので、いまそのビジネスを後押ししてあげることがワーカーたちの経済支援として意味があるというのもその通りなんですが、とはいえ、一方で、ギリシアのレポートが明かしているように、デリバリーの仕事は感染リスクの高い危険なものでもあるわけですから、その危険に人を晒すのはどうなのかという問題はやはりあるわけですね。

──なるほど。悩ましい問題です。

しかも現状のデリバリーサービスは、働く人たちに対するセーフティネットも十全とは言えないわけです。

サービスプラットフォーマーたちがどのように働き手を待遇しているかは〈How different delivery companies are treating workers during coronavirus〉という記事に詳細に明かされているのですが、ひと通り挙げておきますと、Doordash、Deliveroo、Ocado、Amazon、Fresh Direct、Zomato、Meituan、Uber、Instacart、Grubhubといった企業のなかで、コロナリスクに対する手当、もしくは昇給を実施していると明言している企業は、Ocado、Amazon、Instacartだけなんですね。

で、どんどん参入者も増えて競争が熾烈になっていけば価格競争が起きていき、ワーカーへの金銭的な締め付けも必然的に起きていくのだとすれば、デリバリーのブラック化はどんどん進行していきかねないわけです。

REUTERS/ KIM KYUNG HOON

──たしかに。

とはいえ、先ほどの倫理の話に戻りますと、記事のなかにマサチューセッツ・メトロポリタン大学哲学科の教授の言葉が引用されているのですが、彼は、「いまデリバリーを頼むことが倫理的なのかと問うこと、それ自体に意味がない」、「それは社会的な問題なのであるから、個人で引き受けるものではない」ときっぱりと言っています。なんなら、そうやって「個々人の責任の問題」にしていくことは「危険ですらある」と言っているんですね。「その問題の解決はシステミックなものでなくてはならない」と、こう言うわけです。

──はあ。

もちろん良心の呵責はどっちにしたってあるわけですが、それを個人の消費活動のなかで解消しようとすると、結果としてはそのシステムを肯定し補強してしまうことにもなりますし、そうやって個人レベルに問題を引き落としてしまうことは「自己責任論」を強化していくことにもなるので、政策、法整備のレイヤーにおいて解決されることを考えるべきだというのが、この教授の指摘なんだと思うのですが、それは、やっぱりその通りなんだろうなと個人的には思います。

つい一昨日の金曜日には、Amazon、Instacart、Whole Foods、Walmart、Target、FedExなどのワーカーたちがゼネラルストライキを敢行しましたが、そうした行動はとても重要なものだと思います。

──なるほど。

また、昨年、カリフォルニア州はUberをはじめとするライドヘイリングプラットフォームに対して、運転手たちを契約事業者ではなく雇用者であるとみなすことを規定した「AB5(Assembly Bill 5)」という法律を制定しましたが、これもかなり激しいストライキがあったのを受けてのことなんですね。こうした法整備があって初めて、顧客とサービス供給側が安心して商取引ができるわけで、市場というものがちゃんと機能するためには、そこには当然ルールは必要なんですよね。

──そりゃそうですね。

そういう意味で言えば、英国では、消防士が医療物資のデリバリーを手伝っているなんて話も聞きますが、例えばデリバリーの仕事に従事する人たちが消防士のような人たち、つまりは公務員であれば、その補償をどうするかという問題はありますが、まだ気分的には安心なわけですね。

もちろん「公務員なら危険な目に遭わせてもいいのか」というところはありますけれど、消防士が火災のなかに飛び込んでいくことを倫理的にやましく思うことはないはずで、それはなぜかというと、彼らの生活や職業を、みんなの税金で支えているからなんだと思うんです。

──はい。

自分たち全員の代わりに危険を肩代わりしてくれている、ということをみんなが知っていて、同時に消防団員である彼ら/彼女ら自身もそのことをわかった上で、みんなの期待に応えるべく最善を尽くすという、そういう信頼関係があるわけですよね。

それは「税金払ってんだからお前らがやれ」ということではなくて、みんなで公共的に必要なサービスを守っているという暗黙の合意だったはずなんですが、「民営化」をしていったり市場原理をどんどん導入していったなかで、主客が一体であったはずのサービス提供者と受益者が、だんだん「サービス提供者とクライアント」みたいな主従の関係へと分断させられていくことになっていったんだと思うんです。

──なるほど。「こっちは金払ってるんだから、命を落としても自分のせいだろ」と消防士の方や警察の方に言うのは、なんかちょっとイヤな感じしちゃいますよね。

そうなんです。今回のコロナの事態のなかで、一番リスクに晒されているのは医療従事者であったりケアワーカーだったりするわけですが、イギリスは、NHS(国民保健サービス)の職員で新型コロナウイルスで命を落とした人たち100人たちのために国を挙げて黙祷の時間を設けたんですよ。

REUTERS / JASON CAIRNDUFF

──へえ。そうなんですか。

そうなんです。それって、なんというか、自分たちの代わりに危険に身を晒してくれた人たちに対するせめての敬意の表し方なんだと、少なくともイギリスでは、そう理解されているということだと思うんです。

きっとなかには「こっちは税金払ってんだから、それで死んだからといってそれも仕事のうちだろ」と言うような人もいるとは思うんですけど、でも、おそらく世の大半の人は、ちゃんと敬意を表したいと思うはずなんですね。だって、その人たちは、自分たちの代わりなわけですから。

──ですね。

今回のGuidesの記事のすべてに通底している認識は、コロナが明らかにしたのは、デリバリーの仕事というのは国にとって「エッセンシャル」なものだということなんです。ところが、そのデリバリーに従事する多くの人たちは、きちんとした社会補償も、まして社会的な信頼や敬意もないところで危険に晒されてしまっているということが、大きな矛盾として露呈してしまったということなんです。

つまり、デリバリーの仕事が、これはマルクスの言葉なんだそうですが、資本主義経済のなかにずっと温存されてきた「隠された奴隷制」をあからさまに可視化してしまったということで、それがもたらす動揺の核心には、「うっかり仕事にあぶれたら、自分たちがやれる仕事はおそらくデリバリーしかない」という恐怖があるんだと思うんです。しかも、それはエッセンシャルなものであるにもかかわらず、まったく保護されない使役になってしまっているんです。

──たしかに怖いです。

で、最初の話に戻るんですが、デリバリーという、その「エッセンシャルな仕事」は、そもそも振り返ってみると、近代国家というものの基盤だったわけですね。ところが、それをどこかで忘れていってしまった帰結がいまのこの事態だとすると、それが問いかけているのは、デリバリーや物流といったものを、ただやみくもに市場化するのではなく、「やっぱりみんなにとってエッセンシャルなものだよね」という観点から、社会のなかにどうやって再実装するのか、ということのような気がするんです。

──大きい課題ですね。

かつての郵便局員というものが、ある意味ノスタルジーの対象で近代社会を象徴するひとつの人間の類型だったのだとすると、コロナ以後の世界においては、デリバリーサービスの配達員が、社会のありようを規定する人間類型のひとつになるのかもしれないと思ったりするんですね。

「デリバリーをする人」をどうポジティブに社会のなかに置くのかというテーマは、コロナの危機が過ぎ去った後も重大な問題として残るように思うのですが、そうした観点から見ると、ゲームクリエイターの小島秀夫さんが昨年発表した『デス・ストランディング』は、非常に先見的な作品だったんじゃないかと思います。

──そうなんですか?

「配達員の孤独」というテーマは、まさに、今回のGuidesが明かしていたテーマであるわけで、これは、とても重い、重要なテーマだと思うんですよね。

COURTESY OF SONY

若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。著書『さよなら未来』のほか、責任編集『NEXT GENERATION BANK』『NEXT GENERATION GOVERNMENT』がある。人気Podcast「こんにちは未来」のホストもNY在住のジャーナリスト佐久間裕美子とともに務めている。次世代ガバメントの事例をリサーチするTwitterアカウントも開設( @BlkswnR)。

Quartz Japanでは、期間限定の「春割」キャンペーンを実施中(上記画像のリンク先でメールアドレスを入力後、クーポンコード[ Quartz10 ]を入力ください。2020年5月17日終了予定)。7日間のフリートライアルも実施しています。