【ディープテック】加速する時代の「先端」サイエンス論

龍谷大学 | NewsPicks Brand Design

2020/3/26

大学は教育機関であると同時に、これからの社会にイノベーションの種をまくための研究機関でもある。産官学が連携しながら基礎研究と社会実装のサイクルをうまく回していかなければ、次の時代をつくる地盤は弱っていく一方だ。

近年は学術研究の場面でも「選択と集中」が推進されているが、社会課題の解決や新たな産業創出のためには、どんな学問が必要なのか? 今回の対談者二人によると、そのポイントは「先端(エッジ)」にある──。

近年は学術研究の場面でも「選択と集中」が推進されているが、社会課題の解決や新たな産業創出のためには、どんな学問が必要なのか? 今回の対談者二人によると、そのポイントは「先端(エッジ)」にある──。

選択と集中から、イノベーティブな研究は生まれない?

丸 日本にはもともと、ベーシックサイエンティストが多かったんですよね。今のところはノーベル賞も出ているけど、このままいくと減ってしまうんじゃないかと心配しています。

僕は多くの大学発ベンチャーへの投資や育成もやっているんですが、大型予算が下りる旧帝大の研究を見ていると、なんだか普通というか、予想のつく研究が多い気がします。「え、何それ?」って意表を突かれるようなユニークな研究を行っているのは、地方の先生に多いように感じています。

東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻博士課程修了、博士(農学)。大学院在学中に理工系学生のみでリバネスを設立。日本初「最先端科学の出前実験教室」をビジネス化。大学・地域に眠る経営資源や技術を組み合わせて新事業のタネを生み出す「知識製造業」を営み、世界の知を集める「知識プラットフォーム」を通じて、200以上のプロジェクトを進行させる。著書に『ディープテック 世界の未来を切り拓く「眠れる技術」』(日経BP)ほか。

木村 やはり、国から大きな研究費をもらうほど、成果を求められますからね。マイルストーンがあって、ゴールがあって……となると、あらかじめ成果を見込める研究でないとやりにくくなってしまうんです。

でも、とくに基礎研究や学問の分野では「選択と集中」よりも、幅広い分野に資金を投入したほうがいい。たとえ打率1割でも、研究の多様性があるなら、そのなかから芽が出そうなものを企業が持っていけばいいんですから。

1989年京都大学工学部物理工学科卒業。1991年京都大学大学院工学研究科物理工学専攻修士課程修了後、松下電器産業入社。1995年セイコーエプソン入社。2001年東京農工大学博士(工学)取得。2003年龍谷大学理工学部電子情報学科講師を経て、理工学部電子情報学科助教授(2005年)、理工学部電子情報学科教授(2008年)、2020年4月より現職。専門は、脳型コンピューターとAI、エレクトロニクスの材料やデバイスなど。

丸 僕も同感です。研究者の多様性が損なわれると、新しいアイデアは出にくくなります。

一人の天才が10年、20年研究して、実はなるかもしれませんが、それ以外の土が弱ってしまっては次の芽が出ない。

日本にはいろんな大学があるんだから、ある程度は片目をつぶって「やっていいよ」という受容性も大事ですよね。何が当たるかなんて時代が進まなければわからないし、まだ何の役に立つかわからないニッチなアイデアから、新しい価値がもたらされるわけですから。

木村 龍谷大学ではこの4月に先端理工学部を開設しますが、「先端」というのはトップではなく、エッジなんですよね。それが本流になるかどうかはわからないけれど、世界中で数人しかやっていないような研究をすれば、必ず社会に出てから役に立つ。

最先端の研究に携わるということは、自分で調べて考えて、答えを出していくこと。教授について大型研究を手伝うよりも、圧倒的に問題解決能力が身につきます。

丸 誰もやっていない超先端の研究って、教授でさえ答えはわからないですからね。自然と、教授と学生が一緒に考えることになる。その経験は、ユニークな研究者を育てるのに一役買うと思います。

木村 そうなんです。こういうことを言っても、学生はあまりピンときていなかったりするんですけどね(笑)。

丸 昔は、各分野のトップにリソースを集中してもよかったんですよ。なぜなら、新しく生まれたテクノロジーが、少なくとも10年間は社会で通用したから。

でも、今はたった3年でパラダイムが変わっていく。偉い教授のもとで10年間勉強したとしても、次の10年にその研究が残っているかはわからない時代です。

このスピード感だと、それぞれが独自性を追求して、たまたま思いついたアイデアを自ら形にできる人材になったほうが活躍できる可能性は高いですよ。

先端には、理論が後からついてくる

丸 木村先生ご自身は、どんな研究をされているんですか?

木村 「ニューロモーフィック」と呼ばれる分野で、簡単に言うと、ハードウェアで脳を模したAIを作る研究です。

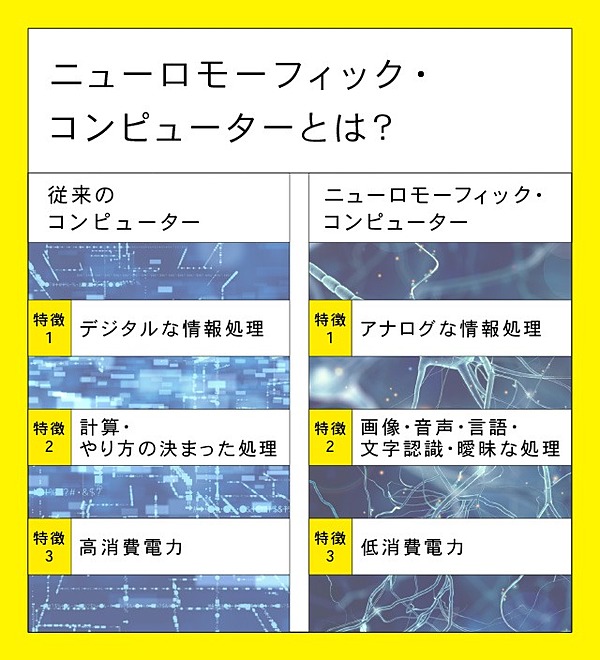

これまでのコンピューターは、0と1を組み合わせて情報を処理し、プログラムを動かしていました。ところが、人間の脳というのは、0か1かのデジタルな情報ではなく、中間的な状態を含めて処理している。アナログな神経細胞によって、極めて複雑な情報処理を、少ないエネルギーで行っています。

そこで、新しいマテリアルや電子回路を用いて、神経細胞の構造を模倣するコンピューターを作ろうというのが、ニューロモーフィック・コンピューティングです。

この領域は研究者の人口がまだ少なく、まさにエッジの領域です。誰もがオンリーワンになれる可能性がある。

そのぶん理論が確立されておらず、どんなハードウェアによってどんなアプリケーションを動かせるのか、やってみないとわからないところも多々あります。

丸 理論がないから、まずはやってしまおうと。それで成功したら万々歳。そんな世界ですね。

でも、それが楽しいんです。一応うまくいっているけど、なんでだろう?と考え続けることが。

木村 はい。先端研究って、理屈が後からついてくるんですよ。研究論文を書くと、裏付けとなっている論文を書いてくださいと言われるんだけど、「ないです」と(笑)。

でも、理屈はわからないけれど、やってみたら動いている。昔の超電導だって、最初は理論がわかっていなかったわけですし。

ニューロモーフィックも、仮に「人間の脳」を作ることができたとしても理論はわからずじまいだと思います。おそらく、人間の脳で人間の脳を理解することは不可能でしょう。でも、「わからないけど使える」という状態には持っていけるはずです。

丸 暗黙知を暗黙知のまま使うことを許容するかどうかは、大きなディスカッションポイントです。

これまではわからないことは「悪」であり、人間はすべてのことを理解できるという前提で「エビデンス」という言葉が使われてきた。でも、これからは暗黙知を受け入れる時代になると思っています。

「知らなくても使うこと」を恐れなくなったときに、人類は次のステージに進化できるのではないでしょうか。

木村 ニューロモーフィックが理解しにくいもう一つの理由として、ハードとソフトが融合し、色々な領域の研究が交わっている点が挙げられます。物理と化学、そこに情報という理工学的な分野と人文学的な分野にまたがる話が入ってくるような研究ですから。

丸 いわゆる、学際的領域。もっと広げれば、文理融合ですね。

木村 数年前に流行した文理融合は、言葉だけが先行して実態が伴っていないところがありましたが、最近はようやく本当の意味で文理融合といえる事例が出てきました。

丸 いきなり「文」と「理」は融合できないんですよね。まずはサイエンス同士の融合が先で、その融合したものしか人文学とは接続しない。

細分化されていた研究同士を横でつなぎ、そのなかからようやく「社会」と融合させられそうなものが見つかるからです。

木村 そう。まずはサイエンス同士をつなげるのが先です。

どうすれば「エッジ」に立てるか?

丸 僕らがやっている「サイエンスブリッジコミュニケーター」という仕事がまさにこれで、様々な研究者の話を聞き、異分野のサイエンスを融合させて社会に実装する足掛かりを作る。

これは、学際領域という概念が生まれた21世紀ならではの職業です。

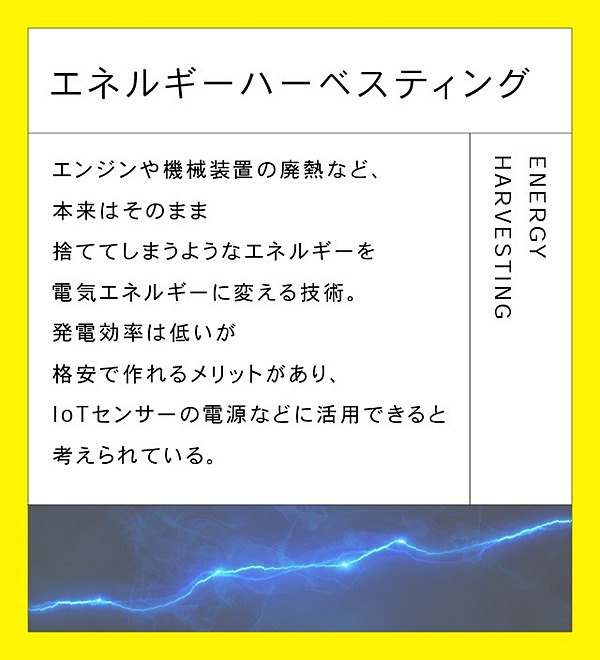

木村 私はニューロモーフィックの研究と並行して、「エネルギーハーベスティング(環境発電)」の研究もやっていたんです。

研究を開始してからしばらくは別々の研究プロジェクトとして進めていましたが、ニューロモーフィックは消費電力が低いので、この二つを組み合わせればいいんじゃないの? と。ひょんなことから、異なる領域がつながったりするんです。

丸 おもしろいですね。別々にやっていた研究が、いきなりつながる。これこそ知識製造業の真骨頂ですよ。

木村 それぞれの研究を続けていたから、あるとき二つがつながった。きっかけはどこにでも落ちているんですよ。大事なのは、それに気づくかどうか。

見方を変えればいくらでも新しい発見があるということを、学生にも感じてもらいたいですね。

丸 今回、木村先生とお話しして、改めて自らの学生時代を思い出しました。振り返れば、僕自身も大学3年生のころ、「学問のエッジって何だろう?」と考えたことがあった。

当時の僕は「この世には数々の天才によって解き明かされた、途方もない知識があふれている。この先人たちの上に、自分が新たに解明できることは一つもないだろう」と思い込んでいたんです。

そんな時に先生から、「まだ誰も手をつけていない分野を突き詰めてみたらどうか」と言われました。僕が興味を持ったのはバイオサイエンスのニッチな分野だったんですが、その分野の論文をひたすら読むことから始めました。この分野の論文を、とにかく全部読んでやろう、と。

木村 分野を絞り込めたのは素晴らしいですね。ニッチな分野とはいえ世界中の研究者が論文をあげていますから、結構な量があるでしょう。

丸 調べてみると、主たるもので約200報、周辺を入れると約2000報ありました。でも、それをすべて読んでしまえば、次に出てくるものが最先端、つまりエッジです。

すでにある研究だけで果てしないように見えていたのに、たった2000報を読むだけで「あれ? 俺、一番になれるかも」と思えたんですよね。学生なんていくらでも時間があるから、教授よりも有利だったかもしれない。

これってビジネスも一緒ですよね。学問でもエッジに立てるんだから、ビジネスなんてもっと簡単ですよ。事業領域を決めれば、2000報も論文を読む必要はない(笑)。

木村 私が学生に伝えたいのは、その体験ですよ。自分が決めた領域のここにエッジがあり、この先端に、今自分が立っていると思えること。

とくに学生のうちは、すべてを広く深く勉強するのは難しい。ひとつずつ知識を身につけていくうちに、モチベーションが高まっていく。

じゃあどうするかというと、私の研究室では、まず「勉強のやり方」を教えるんです。学生から質問を受けたら、「この論文がヒントになるかもしれないよ」と。今はGoogle翻訳もあるから論文を読むのも簡単です。

そんなことを何回か繰り返すと、学生は勝手に論文を探してきて読むようになる。そのうち、「先生の言うこと間違ってますよ」なんて言われるようになる。こういうカウンターカルチャーが育つところに、新しい時代の課題を見つけて解決する学問のエッジが生まれるのだと思います。

(編集:宇野浩志 執筆:榎並紀行[やじろべえ] 撮影:森カズシゲ デザイン:岩城ユリエ)

龍谷大学 | NewsPicks Brand Design