ブランド価値を高めるのは「手触りある体験」。デジタルで実現できるか

PLAID | NewsPicks Brand Design

2019/2/28

あらゆる顧客接点がデジタルに包括される現代。新たな顧客体験(CX)に基づくサービス設計やマーケティングが求められている。CXを研ぎ澄ますことがなぜ事業成長に繋がるのか。CX戦略をブランドづくりの最重要項目と位置づけてきた井上大輔氏と、CXプラットフォーム「KARTE」を提供しているPLAIDの倉橋健太氏の対談により明らかにする。

CXは“ハイジーン・ファクター”

──井上さんは、これまでユニリーバやアウディジャパンなどでデジタルマーケティング領域を牽引されてきました。企業のCX戦略に対してどのような意識をお持ちですか。

井上 僕がやってきたことは、デジタルを軸とした「ブランドづくり」ですが、CX(顧客体験)戦略はブランドの価値を高める上で不可欠だと考えています。

組織心理学の言葉で、充足されなければ不満足をもたらす要素を「ハイジーン・ファクター(衛生要因)」と言いますが、CXはまさにハイジーン・ファクターとして、ブランドが真っ先に取り組むべき要素です。

具体的には、デジタルにおいてCXの根幹となるのはUI(ユーザーインターフェース)の品質です。使い勝手の良さや、レスポンスの速さなどがまず思い浮かびますが、実はこうした最低限のUI設計も十分にできていない企業は少なくありません。

ニュージーランド航空にてオンラインセールス部長、ユニリーバにてeコマース&デジタルマーケティングマネージャー、アウディジャパンにてメディア&クリエイティブマネージャーを経て、2019年2月より現職。週刊東洋経済にて「マーケティング神話の崩壊」連載中。著書に「デジタルマーケティングの実務ガイド」など。

例えば、ある高級ブランドのWebサイトに顧客がアクセスしたら、読み込み待ちの時間が1分もかかった。これではブランドの価値観を理解してもらう以前の問題です。

──倉橋さんはいかがでしょう。

倉橋 井上さんの考えとほぼ同じで、私はCXを「企業と顧客のコミュニケーションを滑らかにするもの」と考えています。そのためには、井上さんがおっしゃるようにUIを根幹とした設計が絶対に必要で、顧客感情や目的を阻害しないような体験が重要です。

その先で、より企業が顧客との関係性を深めていくためには、個人個人に合った商品やサービスを適切に届けるための、「パーソナライズされたCX戦略」が必要になってくると思います。

理想としては、企業が本来提供したい価値を、届けるべきユーザーに、適切なタイミングで届けるべきです。

新卒で楽天に入社。楽天市場におけるWebディレクション、マーケティング、モバイル戦略、広告戦略などを担当したのち、2011年10月にプレイドを創業。2015年3月にCX Platform「KARTE」をリリース。SaaS事業における有力サービスのベンチマークT2D3(2年連続の3倍成長ののち3年連続の2倍成長)を上回る成長を続けている。

単純な例を挙げると、よくある化粧品のECサイトには製品比較ページがたくさん存在しますが、それらのコンテンツには“いつ読まれるべきか”という視点がなく、ただ情報が羅列されてしまっている。

結果的に同じ商品を買うにしても、ユーザーごとにその瞬間瞬間の目的や課題は異なります。例えば、使用感をもっと知りたいと思っていたり、配合成分を気にしていたり、あるいは送料が気になって、最寄りの店舗で買いたいと考えていたり。

ユーザーごとの気持ちに寄り添い、適切にパーソナライズされたストーリーを設計できるか。多くの企業にとって、CXを高める余地はまだまだあると思います。

脳の記憶構造の“書き換え”を起こす

──ブランドの価値を向上するCXには、ほかにどんな要素があるでしょうか。

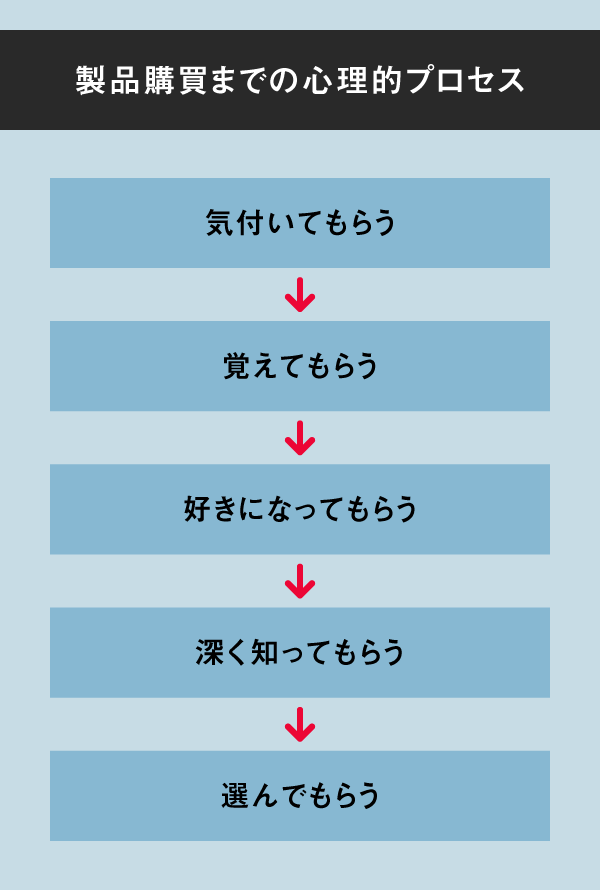

井上 顧客が製品を購買するまでのプロセスには諸説ありますが、ここでは「気付いてもらう」「覚えてもらう」「好きになってもらう」「深く知ってもらう」「選んでもらう」という5段階で説明します。

この5段階で言えば、ブランドを「好きになる」まで行けば、高確率で「買う」まで進むとされているのですが、気付かせるだけならまだしも、覚えてもらい、さらに好きになってもらうには、 “タンジブル(実体がある、手触り感がある)”な体験が必要です。

つまり、商品やサービスに直接触れてもらうような機会をつくり、この体験によって、脳の記憶構造の書き換えを起こさなくてはならない。

この点で、リアル店舗に比べてデジタルサービスは不利と言えます。“タンジブルな体験”にとっては視覚情報だけではなく、音や香りなども重要なファクターだからです。

倉橋 たしかに。僕たちのビジネスはSaaSモデルですが、やはりセミナーやミートアップなどで顧客と直接顔を合わせ、触れ合うことで本音が聞けたり、共感が深まったりして、関係性が密になる実感があります。

井上 そうですよね。例えばブランド作りで成功しているアップルは、まさに「タンジブルな体験」を戦略的に提供していると思います。

もともとは家電量販店などの代理店で販売されていた製品を、「アップルストア」という高度にデザインされたCX空間に持ってきたことで、ブランド価値を大きく高めることに成功しています。

アップルストアのおかげで、アップルはパソコンブランドを、ある種のファッションブランドにしたわけですよね。

──ストアの雰囲気も含めて、アップル製品には「一貫したブランドイメージ」があるという印象です。

井上 経営学者のデイヴィット・アーカーが提唱しているのは、まずブランドの「あるべき姿(ブランドビジョン)」を描き、そこに紐づく「語るべき今(ブランドポジショニング)」を描くことで、ブランドの独自性が作り上げられるという考えです。

ブランドビジョンがしっかりとできていれば、戦略のコンシステンシー(一貫性)が高まりますから、その結果として「気付いてもらう」「覚えてもらう」「好きになってもらう」ための戦略も非常に効率的になるはずです。

倉橋 逆に一貫性がないブランドは、顧客とサステナブルな関係を築くのは難しいでしょう。これはCX戦略にも言えることです。

ユーザーの「感情」が見える

──CX戦略と一口に言っても、非常に間口が広いと感じました。段階的に取り組むとすると、どういった手順になるのでしょうか。

井上 まずは最初にお話ししたように、「レスポンスを速くする」とか「決済手段を増やす」といった、ハイジーン・ファクターから整えるべきでしょう。これがフェーズ1ですね。

その次に来るフェーズ2は、ブランドビジョンを描いて、自社のブランドに合うCXを設計していくことになるでしょう。例えば、PLAIDさんのKARTEを使って、ウェブサイト上での接客を設計する。

その際、自ブランドのあるべき姿が、「高級感があり、遊び心があり、フレンドリー」というものだったとしたら、「どういったタイミングで、どんなアクションを、どんな言葉で行うべきか」を考える。

ここまで来れば、相当“イケてる”と思います。ただ、そこまで実行できている企業は、現状は非常に少ないでしょうね。

倉橋 現状のデジタルサービスにおいてCXが不十分になっている理由の1つは、リアルなサービスでは当然の「顧客と対話する」という方法が抜け落ちていることです。

会話の内容や、そのときの表情などから、「ユーザーの気持ち」や「感情」を掴むことができないという難しさがあるわけです。

その意味で、現状のデジタルCXの課題は、冒頭の「ハイジーン・ファクター」としてのUI側面が大きいと思います。

ただ、今後も社会全体のデジタル化が進むなかで、ユーザーを中心にした体験設計、その前提となる「ユーザーの気持ち」や「感情」を文脈として解釈する必要性はますます高まっていくはずです。

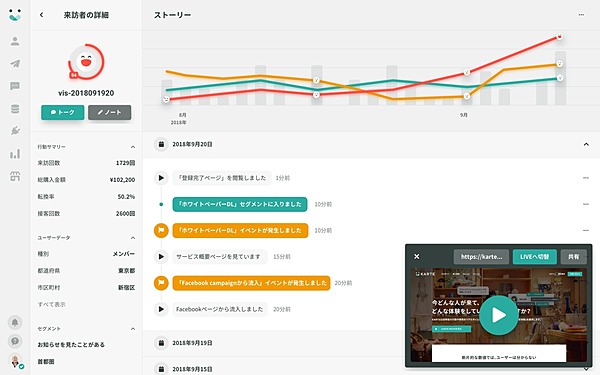

「KARTE」はWebサイトにおけるユーザー個人個人の行動をリアルタイムで分析し、「体験」や「感情」の動きを可視化する。

KARTEを使うと、購買だけでなくオンライン上でのビヘイビア(行動)データをユーザー一人ひとりに結びつけることができ、その経験や感情の変化を可視化できます。つまり、企業が顧客一人ひとりを理解できるようになる。

わかりやすく言えば、われわれはデジタルで「ユーザーの顔が見える世界」を作り上げたいんです。

“タンジブルな体験”をデジタルで作る

──デジタルサービスの場合、パソコンやスマホというツールに縛られる面があると思いますが、この点はいかがでしょう。

倉橋 現状のデジタルサービスは、「人から人へ価値が伝達・提供されるもの」ではないですよね。普通、リアル店舗に行けば、店員さんとのやり取りがあり、さらには周りで買い物をしている人たちの存在も感じられます。

デジタルサービスは、そこが大きく異なる。現状はまるで一人きりでショールームに入り、自動販売機のなかから商品を選んでいるような状態ですから、ここは工夫の余地があると思います。

例えば、周囲で買い物をしている人やその動きから、想定していなかった商品・サービスとの出会いが生まれたら面白いですね。

井上 確かに。同じ体験でも、一人きりの体験と、大勢と同時にする体験とでは、価値が全然違うんですよ。例えば、海外で「延々と焚き火が映っているだけのテレビ番組」があるんですが、あれは「ものすごく大勢が同じ焚き火を見ている」こと自体が面白いんですよね。

こうした共時性の価値を、デジタルな購買体験のなかでも演出することができれば面白そうです。

倉橋 そうですね。デジタルならではのタンジブルな体験は、これからたくさん生まれてくると思います。

井上 マーシャル・マクルーハンは、「すべてのメディアは人間の感覚器官の延長」と言っていますが、われわれ現代人にとってスマホはまさに「感覚器官」そのものですよね。この特性をもっと活かしていきたい。

加えて、デジタルの動画広告は80%以上が「音声なし」で再生されていますが、聴覚というのは非常にパワフルな器官です。音声をもっとうまく活用できれば、デジタルでも“よりタンジブルな体験”を提供していけると思っています。

CXは確実に事業成長を推し進める

──最後に、あらためて「CXは事業成長に繋がるのか」という点について、ご意見をお聞かせください。

井上 それは絶対に繋がりますよ。たとえばECサイトのUXを改善すると、売上は当然上がります。ただ、影響は短期的な売上アップにとどまりません。

中長期的に考えると、CXを強くするとブランドの資産的な価値が確実に高まります。逆に言うと、CXを怠っているとブランドの価値が下がってしまう。だから、リソースを割り当てる優先度を考えると、CXが最優先に来ると思います。

ただ、CXだけを重視してプロダクトを軽視するのも私は反対で、やはりどちらも高めなくてはいけません。ブランドマネージャーのような立場の人がブランドビジョンを設定して、CXもプロダクトも両立させるよう、掛け声をかけていくといいでしょう。

倉橋 私も、CXに取り組むのであれば、早ければ早いほどいいと思っています。実際、フォレスター・リサーチ社が出しているレポートでもあらゆる業界で、CXにフォーカスした会社とそうではない会社では、事業の成長度合いに大きな差が出ていました。

日本でも最近は大手企業やスタートアップでCX室やCXOが設置されるなど、大きな流れが出来てきていると感じています。井上さんがおっしゃるように長期的な差分になってくると思いますね。

私たちの「KARTE」は、マーケティングツールというカテゴリーで利用されることから始まりましたが、最近では同時にカスタマーサポート部門での採用が相次いでいます。ユーザーのリアルタイムデータを活用したCXドリブンな企業経営の胎動を感じます。

より目線を上げて、企業がユーザー視点を正しく解釈し、その解釈に沿って適切な、本来実現したかったCXを構築できる環境をつくっていきたいと思っています。「CXが事業成長に貢献する」という実例を、たくさん生み出していきたいですね。

(取材・編集:呉琢磨 構成:小林義崇 撮影:Atsuko Tanaka デザイン:田中貴美恵)

PLAID | NewsPicks Brand Design