【デジハリ×N高】若者に世界の「広さ」を伝える教育とは

デジタルハリウッド | NewsPicks Brand Design

2019/3/1

激動のデジタル時代を生き抜くために、私たちはどのようなスキルを身につければいいのか。また、新しい時代に「埋もれない若者」を育てるために、教育はどうあるべきか。

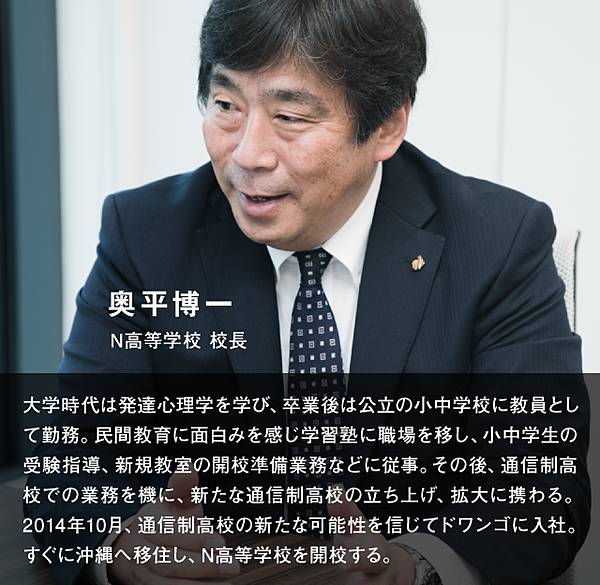

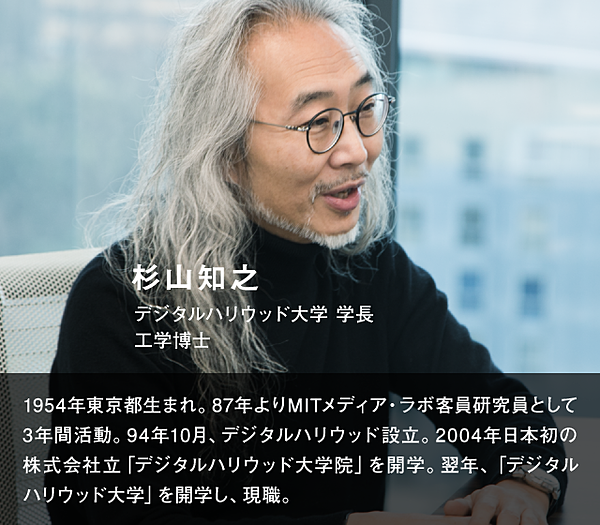

ネットやパソコンが広く普及する前から「デジタル」に特化した教育を行ってきたデジタルハリウッド大学・杉山知之学長と、プログラミングやゲームなど独特の課外授業や全国各地での職業体験を行う「通信制高校の枠を超えた」N高等学校校長・奥平博一氏が、現代のあるべき教育の姿について語り合う。

ネットやパソコンが広く普及する前から「デジタル」に特化した教育を行ってきたデジタルハリウッド大学・杉山知之学長と、プログラミングやゲームなど独特の課外授業や全国各地での職業体験を行う「通信制高校の枠を超えた」N高等学校校長・奥平博一氏が、現代のあるべき教育の姿について語り合う。

変化する世の中、変化しない学校

奥平 新卒以来、私はずっと教員です。N高等学校(以下、N高)開校前は、通信制高校に20年近く勤務しました。そこで目の当たりにしてきたのが、社会が変化するスピードにまったく対応できていない学校制度の現実。

10年前、デジタルハリウッド大学(以下、DHU)が開学されたとき、「株式会社立」の大学ということでネガティブな声もありましたが、私は違いました。「これからは、DHUのような形態が当たり前になるはずだ」と信じていたんです。

杉山 大学教育、特に専門教育は、技術革新のスピードが以前とは桁違いに早くなっています。だからこそ、現在進行系で、第一線で活躍する人たちとの接点がなかったら成り立ちません。

奥平 本当にそのとおりですね。私たちN高のプログラミング講座も、ドワンゴで実際に働いているエンジニアに講師をしてもらっています。教科書なんて、作っている間にどんどん新しくなるという考えなので、授業用の教科書もありません。

従来の大学の先生は、論文を何本書いたかで業績を判断されてきました。それが今でも有効な分野もあるでしょうが、変わらなければいけない分野もある。

DHUもN高も、新しい切り口で教育と向き合おうとすると、必然的に「実務家教員」をどんどん連れてこなければいけません。そして、それを実現できるのが、株式会社が起点となった学校のアドバンテージでしょうね。

杉山 DHUの教養科目では、有名な教授に正面から戦いを挑んでいるような若手の研究者にも講師をしてもらっています。そういう方は、自分の研究が絶対に面白いと思っているはず。だからこそ、熱意を持っているし、偉い教授と衝突もする。

講師の方に「授業では先生の研究で一番面白い部分を話してください」とお願いすると、本当に楽しそうにしゃべってもらえます。

奥平 それはすばらしい。

杉山 たとえば、イスラム問題を研究する若い女性研究者がいて、頻繁にフィールドワークにも行っている。「危ないんじゃないかな」と思いますよね。でも、何か魅力があるからこそ、現地に行く。

すごく楽しそうに、自分が夢中になっているものについて話す姿を見ていると、学生にも熱が伝わって、彼らもワクワクしてくる。

しかし、保護者や先生が生徒に「DHUがいいんじゃないか」とすすめてくれるようになるまで、開学から10年ほどかかりましたが、私たちと比べて、N高の浸透スピードは相当早いですね。生徒数も1万人を突破しそうだとか。

奥平 来年度中には達成しそうですね。

杉山 世の中の状況はこの10年で大きく変わり、保護者世代も「これまで以上に想像のつかない世界になるぞ」と認識しつつあります。大学についても、これまで以上に、個人として何を身につけたか、何ができるのかが評価されるようになりました。

10年後も学校名が価値を持ち続けられる大学は、20校くらいになるのではないでしょうか。

校門が“タイムトンネル”のままではいけない

奥平 通信制高校に長く勤めるなかで、自分の目標を持って、それを何とか達成しようと頑張っている生徒にたくさん出会ってきました。でも、「通信制」というだけで、世間は色眼鏡で見てしまう。

だから通信制高校の位置付けや役割、そしてイメージを変えたいというのが私の問題意識です。

世の中がこれだけ変化しているのに、学校ほど世間と乖離しているところはありません。教育の従来の世界観だけでは太刀打ちできないと考え、若者にリーチできるという強みを持つ角川ドワンゴに、「こんな学校はどうだろう」と企画を持ち込んだのが、N高開校のきっかけでした。

那覇から車で約2時間。青い海に囲まれたN高等学校の伊計本校。

杉山 最近の人たち、特にIT系の人たちには、校門が“タイムトンネル”に見えるそうですよ(苦笑)。校門をくぐると、そこは30年前、40年前。過去の世界で授業を受けて、それが終わるとまた校門を通って現実の世界に戻ってくる、と。

奥平 全日制高校は授業だけで予定がギチギチに埋まっていて、それ以外のことをやろうとしても時間的な余裕がありません。一方、N高は高校卒業のための必修授業はやりつつも、いわゆる教育課程外の学習のほうに注力した高校です。

角川ドワンゴの強みを生かしたネットやプログラミングといった方面ばかりではなく、高校生という年齢層において重要な「社会との接点」をよりよく創り上げるため、雛人形づくりやマタギ体験などの職業体験も行っています。

杉山 職業体験授業は、本当にユニークな試みですね。

岐阜県関市で行われた刀鍛冶体験の様子。

奥平 世の中には知らないことがたくさんある。そのひとつとして、ローカルで一生懸命伝統を守っている人がいることを知ってみようという趣旨です。

杉山 いかにして世界の広さを知ってもらうかは、私たちも腐心しています。従来の高校を普通に卒業するだけでは、身につけられる知識の範囲はものすごく狭い。勉強ができる子ほど、最後は受験勉強に集中してしまいます。

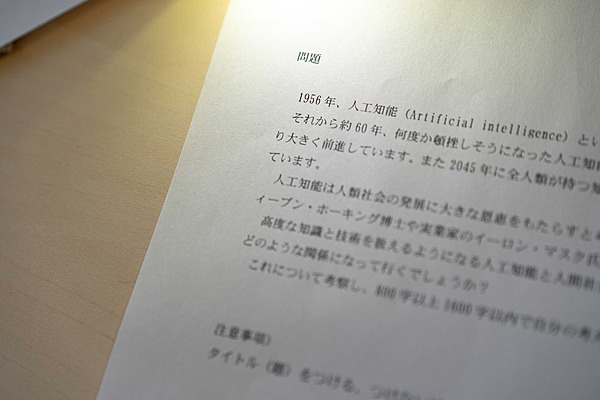

しかも、本来は教科の枠を超えて関連があるものなのに、授業では教科ごとに完全にセパレートして教えなければいけない。そういう意味では、デジタルハリウッド大学の入試問題は受験産業からは「悪問」とされています。

現代国語や小論文の試験問題でも、情報系の話題がある程度わからないと読みこなせないような出題をしますから。

ある年のDHUの入試問題。AI等の基礎知識がないと書けない小論文になっている。

奥平 でも、その問題を見て、「おっ」と思うような子のほうが、DHUに向いているってことですよね。

杉山 デジタルコンテンツの制作者が知っておくべき知識は、非常に広範です。だからこそ、DHUでは教養科目を充実させています。「こんな世界があるんだ」とさわりだけでも知っているのと、まったく知らないのとでは全然違う。

存在さえ知っていれば、ネットでいくらでも情報を得られますから。英語が使えれば、アメリカの一流の大学の授業だって、無料で見られる時代ですしね。

かつて学校は、最先端の学びの「ユートピア」だった

奥平 学校は大抵、高い壁に囲まれています。昔は学校外の世間のほうが貧しくて、情報がなかった。そういう環境から離れたユートピアを作り上げるために、高い塀が必要だったんですよ。

私が小さい頃、学校にはカラーテレビや顕微鏡があって、知らない世界がその先に広がる、最先端の場所だった。ところが、今は学校のほうが遅れてしまっている。だから、あの壁はもう要らない。むしろ学校から世の中に出て行くべきなんですよ。

(画像:iStock)

杉山 同じ場所に集まって、ずっと一緒に授業を受ける、という環境は、コミュニティのあり方も限定してしまいます。建前上は「個性豊かに育てる」と掲げていても、現実では、なかなかそうはならない。

「みんなと一緒じゃなきゃいけない」という同調圧力が働いて、変わっているといじめに遭うこともある。

奥平 ◯◯市、あるいは◯◯区の、小さな小さな地域コミュニティの中で、価値観を認めてもらえない。すると、子ども自身も小さく小さくなってしまいます。ちょっと飛び出すだけで、もっと広い世界があるのに。そんなことではいけないですよね。

杉山 そもそも、従来の学校教育は「得意なところを褒める」のではなく、「これが苦手だから、せめて平均まで上げようよ」という減点方式なんですよ。

奥平 「どうしても苦手なら、数学はいいよ。英語が得意なんだから、英語で生きていけよ」と言う先生はなかなかいませんね。

杉山 大学に入学する18歳の時点で「この道で行くんだ」と決まっている人はごくわずかだと思うのです。いろいろ将来に迷って当たり前だから、DHUの4年間で「社会に出る第一歩はこれでいってみよう」と思える、好きなものを見つけてくれたらいいと思っています。

面白ければ、夢中でやれますから。

奥平 N高には「初めて褒められた」という生徒がたくさんいます。絵を描くのがすごくうまくても、周りに趣味が合う友達がいなくて、大人からは「そんなもの描いてる暇があれば勉強しろよ」と言われ続け、そのうち「こんなことができても役に立たない」と自信を失ってしまう。

逆に、「すごいね」と褒めてもらうだけで、ほかのことにも自信がつくんです。「絵を褒めてもらって、数学の成績がよくなるか」と聞かれたら、「事実、そうなっていますよ」と私は自信をもって答えられます。

杉山 どんな分野であっても、関心を深めていけばいくほど、いろんな知識が必要になってきますからね。何もない平地に一本棒が立ち、その棒が伸びていくにつれて周辺も徐々に盛り上がっていき、最終的には山になるんです。

だから突き詰めれば、一点集中主義でも大丈夫なんですよ。

奥平 定番のスキルを卒なく身につけるよりも、自分だけの、新しいものを見つけ出そうとする意欲を持った子を育てたいですね。

杉山 今18歳の人は、相当な人数が2100年を目撃することになるでしょう。その時代に必要とされるものは、きっと今とは違っているはずです。

高校と大学という違いはありますが、そんな時代にも生き抜ける力を持った若者を、どんどん世の中に送り出していきましょう。

(執筆:唐仁原俊博 編集:大高志帆 撮影:細倉真弓 デザイン:九喜洋介)

デジタルハリウッド | NewsPicks Brand Design